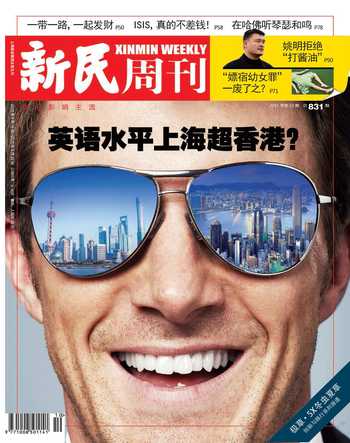

成人英語熟練度:上海真的超過了香港?

應琛

馬克思有句名言:外語是人生斗爭的一種武器。這句話到了中國,至少是改革開放以后的中國,“外語”所指幾乎就是英語——一門讓中國人愛恨交加的語言。

不久前,英孚教育發布《2014年英語熟練度指標》報告(以下簡稱“EPI報告”)。報告得出的一條結論引起輿論嘩然:該報告指出,上海、北京等城市的英語水平提升迅猛,已經逼近或超過香港。這樣的調查結論,在普通大眾、英語學術圈里均引發不小的震動。相信、質疑,各有人在。

英孚教育首席教學體驗官Enio在接受《新民周刊》采訪時表示,EPI指標測量和評估了全球多個非英語國家和地區的英語水平,給大家一個全新的國際化視角去審視中國英語教學和應用。EPI報告針對全球63個國家和地區的75萬名成人進行英語熟練度調查。調查顯示,北歐地區成人英語水平最高,而中國大陸排名第37位,屬于低熟練度水平。

從EPI報告引發的爭論可以看到,英語在中國的意義,早已超越了一種語言。中國學生花費大量的時間學習這門世界通用語,但是,當各種考核、各種門檻越是強調英語的重要性,卻越是給大多數中國人平添煩惱與自卑。

事實上,被英語自卑感折磨的遠遠不止中國人。

英孚教育首席教學體驗官Enio解釋了上海英語水平超過香港的原因。

如果你到日本或者韓國旅行,面對你的英語提問,你很可能得到當地人一臉驚恐的回應,許多年輕人也羞于使用英語回答。日本和韓國是亞洲經濟水平、教育程度和開放程度最高的國家,它們甚至曾因戰爭而深受英語國家的影響,但仍然未能擺脫英語自卑感。

同樣是在亞洲,英語在印度和東南亞國家卻大行其道,盡管他們的口音已經遠遠偏離英語原本的軌道很遠,但這毫不影響他們用這種本土化的英文自信地與世界交流。

英語自卑感的形成,有著復雜而神秘的原因,要想甩掉它,顯然也不會簡單。但無論怎樣,世界的融合至今沒有改變英語作為世界通用語言的地位,為此,我們只好在甩掉英語自卑感的道路上,且行且努力。

上海是如何超過香港的?

EPI報告已連續發布第四年,但這一次,爭議不小。

最大的爭議集中在,報告數據顯示,2007年以來,香港的英語水平持續下滑。與此同時,中國大陸英語熟練度不斷提升,北京、上海等中國大陸主要城市正逐步發展為亞洲地區首屈一指的國際商務樞紐。2014年國際金融中心的最新排名顯示,上海首度與香港并列第五,而在成人英語熟練度表現上更是以微弱優勢領先香港。

回想起2013年,麥肯錫香港分公司執行合伙人倪以理說過,相比香港本地的畢業生,大陸優秀的畢業生普通話和英語水平均顯出眾,因而更受到麥肯錫青睞。當時,這一言論登上各報頭版,也引發熱議。

Enio解釋道,英語雖然是香港的兩種官方語言之一,但自1997年香港回歸以來,英語不再是香港學校的主要教學語言,香港居民的英語能力有所下滑。

中國學生往往因“啞巴英語”而吃虧。

“回歸前,香港只有12%的學校用廣東話和普通話教授課程,而回歸后的1年,這個數字就上升到70%。同時,上海先后召開了世博會、建立自貿區,以及越來越多的外企進駐于此。”Enio表示,這是此消彼長的結果。

另一方面,此次EPI報告中也分析道:“中國(內地)日益壯大的中產階層認識到了英語在中國經濟國際化過程中的重要性。因此,他們在私人英語教育上的投入很大。另外,前往海外的中國留學生比以往更多,大部分的中國留學生去的都是講英語的國家。”

但不可否認的是,香港學生在英語表達的準確性、口語的自信度上不會輸給上海學生。

作為英語教育專家,復旦大學外文學院外國語言研究所副所長、上海高校大學英語教學指導委員會主任、教授、博導蔡基剛也關注到了EPI報告引發的爭論。蔡基剛向《新民周刊》剖析了他對這份報告的理解。

蔡基剛認為,英孚的報告基于兩個抽樣調查,一是英孚在世界各地的培訓機構,組織學員上網完成測試,二是讓當地網民自由上網完成測試。另外,此次測試的主要是聽力和閱讀兩塊,并沒有測試包括能夠直接推動科技和經濟發展的學術英語和行業英語的口語和書面表達能力。例如,在香港,商店的營業員英語聽說水平明顯高于上海,他們可以直接用英語接待來自世界各地的顧客;香港高校的教師和學生的英語水平也明顯高于上海,他們是全英語環境,直接用英語從事學習和研究。

不過,蔡基剛也肯定了上海成人英語水平在全國領先的地位。據他分析,主要有五大原因:第一,上海的中小英語教學發展較快。上海小學生不僅從一年級就有英語課,而且在2001年,市教委制定《進一步加強上海市中小學外語教學實施意見(試行)》,提出了“初中生的英語閱讀量為30萬單詞,高中生累計60萬單詞以上。初中生掌握英語單詞3000個,高中畢業生5000個(而全國平均水平只有3000)”的要求。

第二,上海高校的大學英語教學水平在全國是領先的。上海高校已開展培養學生用英語從事專業學習和工作的專門用途英語教學,提出了相當于托福考試的語言要求。

第三,上海高等教育國際化程度較高。高校的全英語課程和國際化課程的比例相當高,外籍教師授專業課和運用原版英語教材的比例也很高。

第四,上海的經濟全球化和國際化戰略(或走出去戰略)的程度也較高。如在建成國際金融、國際航運和科技創新等五個中心中,上海的國際化程度越來越高。截止到2014年10月底,外商在上海累計設立跨國公司地區總部484家,其中亞太區總部24家。另一方面,上海企業對境外企業進行了直接投資額在各省市也是名列前茅,這些經濟活動直接刺激了外語培養需求。

第五,上海城市的整體生活和消費水平較高,出國留學、游學和境外旅游的平均人數都是全國第一。越來越多的上海家庭在子女高中畢業后直接送他們到美國或澳大利亞讀大學。根據《2014年中國互聯網學習行業報告》,最關注出國考試的省市中,上海第一,其次是浙江和北京。

還有個有趣的現象,雖然自2012年以來,亞洲其他城市如東京的英語熟練度也在持續下滑中,但還是稍高于上海。這與人們對日本人英語不是很好的印象也有所不同。

根據蔡基剛的觀點,日本人一直把英語定位為“工具”。日本以“外語作為汲取現代科學文化的工具,在經濟發展上作出了世人矚目的成績”。而我國各階段的外語教學一直把外語當做學習的對象、升學或晉升的手段和提高人文素質的途徑。

蔡基剛表示:“日本科學家之所以能從1949年起獲得了22個諾貝爾獎,與日本大學生具有很強的專業領域內英語讀寫能力有很大關系。日本科學家和技術人員在世界學術刊物上發表的論文平均水平超過中國。”

Enio也同意這種觀點,他認為,日本大學生的聽說能力或許不比中國大學生強,但在利用英文材料上可能更得心應手。

語言門檻永遠在

飽受英語折磨的人常會抱著不切實際的期待:既然中國經濟崛起、影響力上升,英語總有一天會變得不再重要。可惜,這個奢望在很長的時間里恐怕無法實現。

不僅是以中、日、韓為代表的亞洲國家將英語教育擺在重要位置,即便是在語言上抱著感優心態的歐洲人,如果英語不好,也會在很多國際交流的重要場合“吃虧”。

師資是目前中國市場上英語教學機構發展的瓶頸之一

英國《金融時報》的作者英國人西蒙·庫柏撰寫了一篇有趣的文章,從他的細致描述中,可以看到英語今天在世界交流中的不敗地位。西蒙注意到,“新增加的說英語的人,大多數講的不是地道的英語”。西蒙描述說:他們講的是“全球語”(Globish)——一種簡單、乏味、詞匯量極少、沒有習語的英語。“例如,在我參加的某次會議上,大多數歐洲人都講全球語。德國人、比利時人和法國人站起來后,就用平板的語調,朗讀仿佛是用機器翻譯成英語的演講稿。他們的口音讓人不知所云。主辦者有時懇請他們用母語發言,但遭到了他們的拒絕。每個演講者都在開口的一分鐘內失去了聽眾。而只要母語是英語的人一開口,人們就會靜下來聽講。這些人侃侃而談,妙語如珠,還不時開個玩笑。他們并不比外國人聰明,只是聽上去如此,所以人們會聽他們講話。”

西蒙說:“講全球語的人往往很難理解純正的英語。習語、斷句、引用電視節目的話,以及英國人拐彎抹角的表述習慣,常常讓他們摸不著頭腦。”非英語國家人們的英語越是蹩腳,越是讓西蒙這樣的人受益:“蹩腳的英語在全球盛行,幫助我們這些以英語為母語的人跟著得勢。”

世界范圍內,從1919年起,英語就在不斷入侵國際舞臺。當時的《凡爾賽條約》(Treaty of Versailles)就是以英語和法語寫就的。后來,美國跨國公司的興起、柏林墻的倒塌、互聯網的誕生以及中國的開放,都有利于英語開拓它的“語言疆域”。

根據英國大使館文化教育處(British Council)的數據,全球大約每四個人中就有一個人會說英語。

而在中國,蔡基剛指出,中國英語教學最好的歷史水平是在上個世紀30年代。1932年頒布的《高中英語教學大綱》對詞匯量要求是8000。大學新生的高水平英語保證了當時的高校能普遍直接使用世界最先進的教材,引進世界一流專家授課。

由于教學、科研與世界一流水平直接接軌,到了1934年,當時的清華大學、北京大學、中央大學和西南聯大等都擠進了世界名校的前100名(現在的清華和北大都在200名后),培養了如楊振寧和李政道等未來的諾貝爾獎獲得者。

1949年后,由于中國與蘇聯外交關系的密切,各年齡段的英語教學幾乎全停,改為俄語,直到1956年才開始恢復。

到了1980年代,“英語熱”再次在中國掀起。從1982年的1月開始,每晚6點20分,英語教學片《跟我學》(Follow Me)通過電視臺播放,許多城市家庭的客廳里響起地道倫敦口音的英語對話。“這讓長期學習語法英語、說口號英語的中國人體會到了一種顛覆性的英語學習方式,也為國內的英語熱添了一把火。”

同時,英語也進入了主流生活。1984年英語成為高考的一門主課。17年后,有條件的城市中開始普及小學三年級英語教學。1987年,中國大學開始英語四級考試。大批非外語專業學生開始苦讀英語。1986年,職稱評定開始和英語掛鉤。越來越多的人捧起了早已遺忘的英語課本。

標題

北京申奧成功后,學習英語的熱度再次升溫,學生的構成也迅速擴大到兒童、上班族,以及生活在大城市的廣大市民。時任北京市長劉淇就曾經在講話中說:“我是學俄語的,但是現在也正在和市民們一起學英語。”

李陽的大嗓門,是那個時代的注腳。

“Never let your country down!我最能干!我最能吃苦!我一定能成功!”導演張元1998年攝制的紀錄片《瘋狂英語》中,李陽帶著學生們邊晨跑邊大聲自勵。一轉眼,他出現在大慶市“鐵人”王進喜的塑像前,拍著身邊他請來的外教的肩膀,開起玩笑:“要利用廉價的外國勞動力,對不對?外國人沒什么了不起——我希望他聽不懂!”

英語熱潮在中國“肆虐”30年后,如今,Yes、OK、Byebye這些簡單的英語單詞已經成為人們日常生活中的常用語,即便是年紀很大的人也能脫口而出。

24歲后的尷尬

出現在中國的英語熱潮,恐怕在世界范圍內也堪稱“奇觀”,但中國人對于花費大量精力學習的這門語言,卻感情復雜。

“學英語有什么用?”在一項網絡調查中,83%的人認為可以“找個好工作”,65.8%的人覺得要靠它“考試升學”,62%的人指著借此“提拔晉升”。

蔡基剛毫不客氣地指出,在評價英語水平方面,中國陷入了誤區,中國的英語學習熱是華而不實的,搞花架子。

“我們總認為中國學生在托福雅思考試方面名列前茅,中國人的英語發音漂亮,在許多世界級的英語演講比賽和辯論賽過關斬將,屢獲名次。但我們忘了一點:學習英語是為了什么?如果以用英語作為工具滿足國家的國際化戰略需求(即走出去戰略)、推動國家的科技和經濟發展為目的,我國的英語水平遠遠落后于亞洲許多國家和地區,甚至連越南和泰國都不如。”

蔡基剛進一步分析道,英孚的成人熟練度指標表明,上海等地的成人英語水平在大幅度提高,但還有幾個沒有正式公布的數據卻讓人難堪:首先,中國成人英語水平最高的時段是從18歲到大學畢業這個年齡段,到了24歲后就走下坡路,英語水平逐漸退化,“而亞洲成人這種英語水平下跌情況直到接近40歲以后才開始出現,這說明我們中國人學的英語并沒有用到工作中,莘莘學子學了十幾年的英語主要是為了考試,這才是最大的費時低效工程。”

而在行業方面,中國公司員工的英語水平也低于全世界平均水平,例如信息技術和軟件領域,中國員工英語水平指數只有46,遠低于越南的62和臺灣地區的58。這驗證了教育部高教司前司長張堯學的調查,印度軟件行業的從業人員遠少于中國,但他們的出口卻是中國的6倍多。

中國內地城市成人英語水平究竟怎樣?英孚最近提供了一個簡便易行的工具。Enio介紹,這個名為EF Standard English Test(EFSET)的測試工具,是全球首個免費標準型英語測試系統,允許英語學習者在網上任何時間進行高水平的標準型英語測試,精確評估自己的英語水平。之后的EPI報告中,英孚將引入EFSET的數據,這樣,關于中國成人普遍的英語水平狀況,會形成一個更加完善的報告。

國家政策影響英語能力

當民間的爭論的焦點集中在“上海人英語水平怎么可能超過香港人”時,漩渦中的Enio卻在用另一個視角解讀報告。按照Enio的解釋,EPI報告的初衷是:“我們需要一個全球性的英語熟練度指數,用這個指數可以更快知道政府政策怎么積極影響到我們語言學習上,怎樣才能更好地提高和加快語言學習。”

作為一個國家經濟競爭力的關鍵指標,英語熟練度與收入、生活質量、經商便利度和國際貿易之間都高度相關,這種相關性從長期來看非常穩定。Enio為記者舉了一個典型的例子:波蘭是全球第一個擁有教育部的國家。1999年,波蘭第一次推行教育改革,將重心放在數學、科學、閱讀能力,以及英語能力上。當年教改的成果十分顯著,波蘭的英語熟練度指標始終位列全球前列,今年排名第6。

2010年,上海世博園,志愿者喬俞熒利用休息,抓緊時間學習英語。隨著社會開放,中國人使用英語的機會越來越多。

Enio相信,這些國家的英語水平提升,與政府的決策有很大關系。“同樣情況的還有馬來西亞(第12位)和新加坡(第13位)。馬來西亞在20年前就決定重視英文的教學,2002年的時候,整個國家決定所有的數學和科學課程用英語進行授課。而新加坡則早在1987年就決定所有學科都用英語授課,且英語是其官方語言,他們希望自己能夠在全球競爭中占據舉足輕重的角色。”這三個案例足以證明一門通用語言,可以加速經濟的全球化和發展,而經濟的全球化又能加速語言的提高和熟練度。

反觀中國。得益于政府和私人部門對英語培訓的大力投入,以及借舉辦奧運會的契機普及國內英語培訓,中國的英語熟練度呈穩定增勢,較7年前有2.5分以上的增幅。但是,中國的成人英語熟練度仍維持在較低水平。

蔡基剛在接受《新民周刊》采訪時表示,中國的外語教學并沒有一個很好的“頂層設計”。

“當初教育部門建立了全國大學英語四、六級考試體系,盡管因此出現了新的考試熱,但卻把大學英語引向了瘋狂的應試教學道路。本世紀后,應試教學傾向得到了遏制,但教育部門又給大學英語教學提出了非語言功能,如要注重提高人文素質,要傳承中國文化。”蔡基剛說,“周邊國家和地區都把英語當成一門工具,推動本地區的經濟和科技發展,但我們的外語教學反對工具的說法,把學習外語看成是為了本體研究和素質提高。”

有效的教育政策才能切實提高人們的英語水平,如若不然,就會陷入韓國式的尷尬:在人均英語教育投資上,韓國是全世界花錢最多的國家,但在投資結果上,他們英語熟練度卻有所下降。

蔡基剛提出,從國家外語能力要求考慮,首先需要規劃大學外語教育,明確大學畢業生應該具備的語言能力。“語言學家發現,母語為非英語的學生只有達到8000詞匯量,每分鐘150至200詞的閱讀速度才能讀懂一般難度的文章,因此日本規定大學生詞匯量約13200個詞;俄羅斯大學生詞匯累計總量為15500個。而我國大學英語四級考試詞匯量要求為4500,閱讀要求每分鐘100詞。同樣,如果要大學生達到這個要求,就必須對中小學外語教學提出要求,如日本規定中學生需掌握約6000個詞,俄羅斯中學生詞匯量要求是9000個,也就是由上而下設計。而我們現在倒過來做,中小學可以自行決定,為考慮減輕學生負擔或減輕對母語的沖擊,北京市教委提出把高考詞匯要求從原來的3500降至3000。”

蔡基剛認為,中國的外語教學就應該真正把外語當成一門工具,汲取和交流世界最新的科技經濟文化的信息,提高我國各領域的國際競爭力,而不應當對外語承載太多的非語言作用。“我國的外語教學,尤其是高校英語教學應明確提出培養學生用英語從事專業學習、研究和工作的能力。”蔡基剛表示,外語教學可分成通用英語教學和專門用途英語教學,“前者是為一般交際目的,因此語言要求較低,主要是聽說能力,后者是為專業學習和工作目的的,語言要求較高,除了聽說,還要有較強的讀寫能力。”

可喜的是,中國的外語教學正在朝這個方向努力。

2013年3月,上海市教委發文批準了上海高校大學英語教學指導委員會頒布的以專門用途英語教學為核心的教學大綱,在全市26所高校全面開展改革試點;2014年12月,一個旨在滿足國家國際化戰略需求的中國英語工作能力考試正式誕生;2015年1月,一個旨在推動大學生用英語從事專業學習、研究和工作,培養具有國際交往能力的國際競爭性人才的中國學術英語教學研究會正式成立。

蔡基剛表示,如果按這個路子走,上海市乃至全國的成人英語水平提高就具有了現實意義和歷史意義。