云南省主體功能區區劃指標體系解讀與評價*

陳錫才,何志立

(楚雄師范學院地理科學與旅游管理學院,云南 楚雄 675000)

1.主體功能區的內涵

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》明確提出了主體功能區的發展思想。在該綱要中,詳盡闡述了主體功能區的內涵。

1.1 主體功能區的定義

主體功能區是根據不同區域的資源環境條件和發展潛力,按照區域分工和協調發展的原則劃定的具有某種主體功能的規劃區域。

1.2 主體功能區的劃分

1.2.1 主體功能區的劃分依據和方法

主體功能區的劃分通常有三種方法,按開發方式劃分、按開發內容劃分和按層級劃分。按開發方式劃分,分為四種類型區,即優化開發區域、重點開發區域、限制開發區域和禁止開發區域;按開發內容劃分,分為城市化地區、農產品主產區和重點生態功能區;按層級劃分,分為國家和省級兩個層面。優化開發區域、重點開發區域、限制開發區域和禁止開發區域,是基于不同區域的資源環境條件、現有開發強度和未來發展潛力,以是否適宜大規模、高強度工業化和城鎮化開發為基準劃分的。在各個省區進行劃分的過程中,地區的資源環境條件如何?當前地區的開發強度如何?地區的未來發展潛力如何?需要研究者針對這三個問題,根據自己所研究的區域特征和實際情況,建立相應的指標體系。

1.2.2 按開發方式劃分的結果

(1)優化開發區域,這類區域具有以下特征,即經濟比較發達、人口比較密集、開發強度較高、資源環境問題更加突出,這類地區在發展和開發過程中應該優化工業化和城鎮化開發。

(2)重點開發區域,這類地區具有資源環境承載能力較強、有一定經濟基礎、發展潛力較大、人口集中和經濟的條件較好等特征,這類區域在開發過程中應該重點進行工業化和城鎮化開發。

(3)限制開發區域,分為兩類:一類是農產品主產區,這類地區耕地資源豐富、有著較好的農業發展條件。這類地區雖然也適宜進行工業化和城鎮化,但從保障國家農產品安全以及中華民族永續發展的需要的角度看,發展的首要任務是增強地區農業綜合生產能力。研究者認為,該地區應該限制大規模、高強度的工業化和城鎮化活動的進行;另一類是重點生態功能區,這類地區具有生態系統脆弱或生態功能重要、資源環境承載能力較低等特征。這類區域不具備大規模、高強度工業化和城鎮化等活動,首要任務是增強生態產品生產能力,該地區應該限制大規模、高強度的工業化和城鎮化活動。

(4)禁止開發區域,是國家依法設立的各級各類自然文化資源保護區域,以及禁止進行工業化活動、城鎮化開發、需要特殊保護的重點生態功能區。包括國家層面禁止開發的區域 (國家級自然保護區、世界文化自然遺產、國家級風景名勝區、國家森林公園和國家地質公園)和省級層面的禁止開發區域 (省級及以下各級各類自然文化資源保護區域、重要水源地以及其他省級人民政府根據需要確定的禁止開發區域)。

2.主體功能區劃的淵源及深遠意義

從發達國家的實踐看,空間管治是理性政府的重要決策和主要作為,也是區域有序發展的根本基石。空間管治的實現方法多樣,主要包括編制和實施空間布局規劃、制定和落實區域政策和區域法規等。[1,2]空間管治在實現資源的合理開發與利用、生態環境的建設與保護、生產生活環境的改善、人們的生活水平和生存質量的提高、區域可持續發展能力與競爭能力的增強等方面,發揮著極大的、積極的作用。

審視我國的區域發展的歷程,整個國家的國土開發格局以及一個城鎮內部的布局,不同空間尺度的區域都存在著矛盾 (人和資源環境之間、生產和生活之間、自然生態系統內部)。學者們通常認為,在空間布局方面的規劃的長期以來的忽視,是造成我國空間開發無序的重要原因。時間序列的發展規劃在我國一直受到重視,對未來小康社會、現代化等發展目標的界定是清晰的,決策者和民眾很容易通過比照指標體系,認識當前的地區差距、發展的重點和未來的前景。但由于空間系列的布局規劃不健全甚至缺失,針對我國未來國土開發利用的分布、人口——產業——城鎮的分布、重要發展軸帶和功能性通道的分布、資源儲備和生態屏障的分布等問題,還沒有明確的規劃和具體的答案。我國幅員遼闊,擁有龐大的人口,社會經濟發展情況和自然環境條件存在著顯著的區域差異,資源環境條件不盡如人意,社會經濟發展水平還不夠高,中西部地區尤為明顯。所以,空間發展的合理規劃、科學規劃,實現空間有序發展成為更為重要和緊迫的時代命題。[3]

近年來,全社會逐漸認識到了區域發展戰略和規劃的重要性并給予了充分的重視。對未來空間格局的正確判斷、對長遠目標和實施途徑的合理設計等社會需求,為科研工作者的科學研究提出了新的命題,也提出了更高的要求。經濟地理學為以上問題的解答提供了學科基礎。[4,5]目前,通過我國地理學者的長期研究和思索,學者們達成共識,認為經濟地理學的學科基礎理論建設包括對地域功能形成機制、區域社會經濟發展分異規律、空間結構演變的有序法則等的研究。但這些研究還不能夠有力支撐解決這些問題,還不足以支撐應用轉型的需求。為此,地理學家特別是經濟地理學家有待于加強區域發展規律的研究,有待于從解釋為主向具有更強的預測性研究領域發展。很顯然,對區域發展規律的認知程度的提高是增強預測科學性的根本保障,而能否滿足解決未來區域發展的需求又是檢驗對區域發展規律把握程度的主導標準。從重大的現實需求中解決科學問題、構筑科學基礎,是經濟地理學發展的重要途徑。主體功能區劃為經濟地理學提供了一個非常現實的、重要的研究對象和研究內容。[6]

3.云南省主體功能區劃指標體系的建立

國家發改委認為,為保證主體功能區劃分標準和內涵的統一性,國家和地方都應采用統一的指標體系,以保證規劃工作基礎的一致,以便于國家與省級及相鄰地區規劃方案的銜接協調。同時,考慮到地區之間的差異和特點,各地區在進行主體功能區劃分時,可按照統一的指標體系,適當補充的原則、標準和采用不同的賦值方式,以體現不同區域的特殊性。

3.1 云南省主體功能區劃的邏輯思路

自從國家發改委提出主體功能區劃以來,對我國多個省區進行主體功能區劃迫在眉睫。國家發改委針對如何劃分主體功能區給了大致的指標體系。但是,我國各省區自然地理環境、人文地理環境復雜多樣,為此,需要在國家發改委給定的指標體系的基礎上,結合具體省區的實際情況,制定出科學的、可行的和能反映出客觀實際的指標體系,從而為主體功能區劃奠定科學的基礎。云南師范大學潘玉君教授 (自然地理學、人文地理學、區域經濟學等學科的碩士生導師,云南省中青年學術技術帶頭人)基于自身深厚的學術造詣在博覽群書的基礎上,創造性地提出了“云南省主體功能區劃的邏輯思路”。基于此邏輯思路,制定了科學的、可行的、能夠反映云南省區域客觀實際情況的“云南省主體功能區區劃指標體系”,并經過長達一年的艱辛研究,最終科學地對云南省進行了主體功能區劃分。

在對云南省進行主體功能區區劃時,潘玉君教授始終堅持以下科學的研究思路:以科學發展觀為指導思想,以人地關系地域系統協調共生、點——軸區域開發空間理論、地理區劃理論、主體功能區理論和地理科學研究維度理論等為基礎理論,以錢學森院士提出的從定性到定量的綜合集成法為方法論基礎,以對全國區域分異和云南省區域分異及云南省區域發展階段等為客觀基礎,運用“自上而下的區域劃分”和“自下而上的區域合并”綜合起來的區劃方法,對在近千萬個數據中篩選出來的近百萬個數據進行定量計算分析,最終得出基于“國家層面”和“云南省層面”的“云南省主體功能區區劃方案”。潘玉君教授科學的研究思路,為云南省主體功能區指標體系的科學建立、云南省主體功能區科學的、合理的、客觀地劃分奠定了基石。

3.2 云南省主體功能區劃指標體系的建立

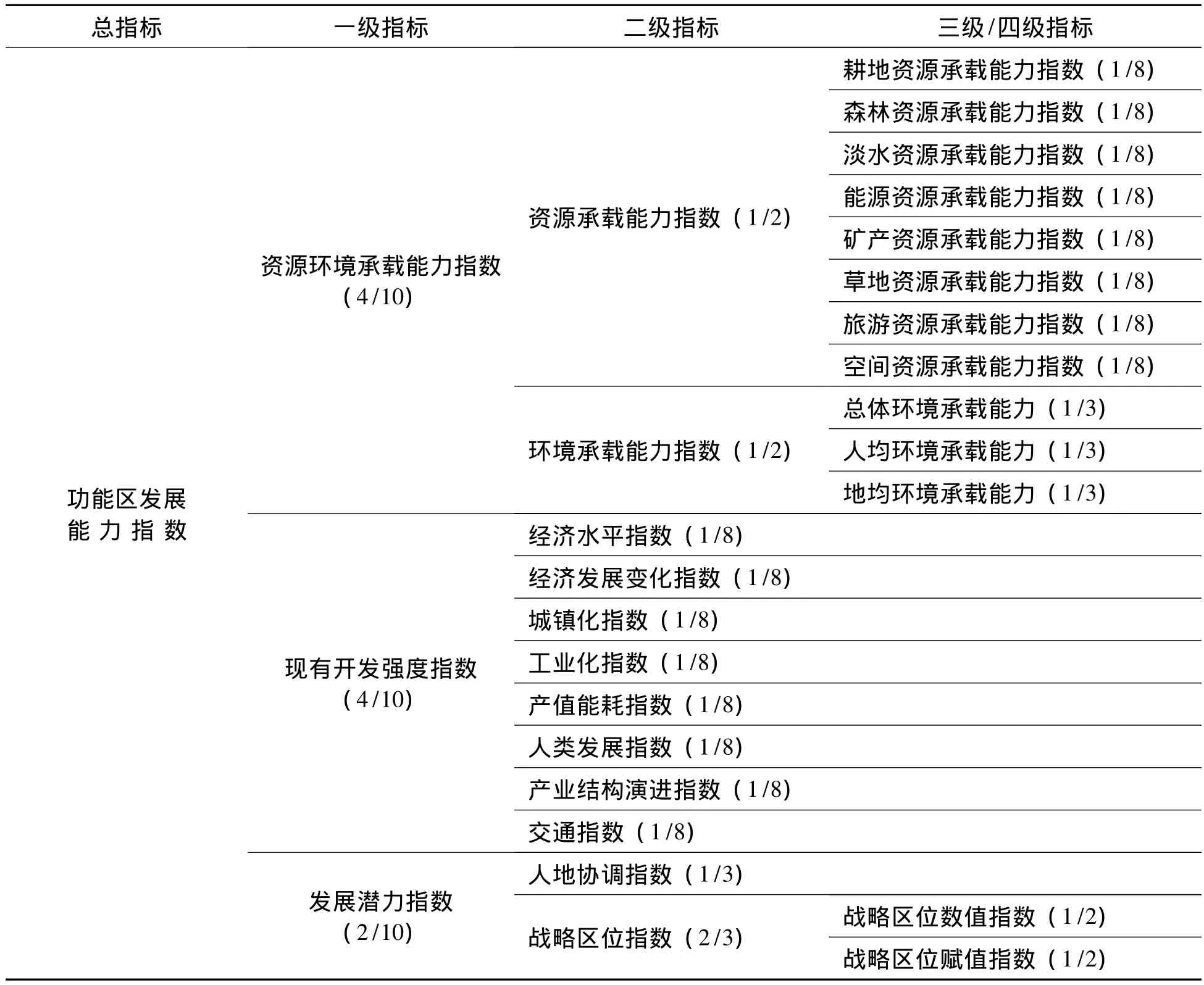

在進行云南省主體功能區劃時,科學的邏輯思路是前提,從而根據具體地區的特性,科學合理的建立指標體系。潘玉君教授在其著作《地理科學導論》中曾寫道:“任何地域都是人地關系的地域。任何地域在某一時期的總體特征取決于這個地域內的人的群體活動與這個地域內的資源環境之間的關系;任何地域都是發展過程中的地域。”因為云南省是“人地關系的地域”,所以潘教授在構建指標體系時,考慮到了研究區的“地”(資源環境承載能力),也考慮到了研究區的“人”(現有開發強度)。此外,對一個地區進行評價,還需考慮該地區的發展潛力。在進行云南省主體功能區劃時,潘玉君教授在國家發改委給的主體功能區大致的指標體系的基礎上,根據云南省這個特殊地域,制定出科學的、可行的和能反映出客觀實際的指標體系,即“云南省主體功能區區劃指標體系”[7](見表1)。

“云南省主體功能區區劃指標體系”是潘玉君教授的智慧結晶之一。該指標體系的建立,指標的科學、合理選取和每項指標權重的賦予是關鍵。整個指標體系由資源環境承載能力指數、現有開發強度指數和發展潛力指數三個一級分指標構成,三者的權重分別為4/10、4/10和2/10。

資源環境承載能力指數由資源承載能力指數 (1/2)和環境承載能力指數 (1/2)兩個二級分指標構成。資源承載能力指數 (二級指標)由八個三級指標即耕地資源承載能力指數 (1/8)、森林資源承載能力指數 (1/8)、淡水資源承載能力指數 (1/8)、能源資源承載能力指數 (1/8)、礦產資源承載能力指數 (1/8)、草地資源承載能力指數 (1/8)、旅游資源承載能力指數 (1/8)和空間資源承載能力指數 (1/8)構成。這組指標是在五大類公用性資源 (耕地資源、森林資源、淡水資源、能源資源和礦產資源)的基礎上,由研究者根據研究區域 (云南省)的實際情況,又增加了三類資源,即草地資源、旅游資源和空間資源。潘玉君教授認為,在衡量云南省的資源狀況時,必須考慮到以上八類資源,只有這樣,才能正確、客觀地反映出云南省的實際資源狀況。基于此,“云南省主體功能區區劃方案”才客觀、科學和可行。除了考慮研究區的資源環境狀況外,還需考慮研究區的環境承載能力狀況。在衡量云南省的環境承載能力狀況時,潘教授敏銳地借鑒國內外知名的、成熟的“生態承載力”理論和方法來衡量。在計算環境承載能力指數 (二級指標)時,科學地采用三個三級分指標 (總體環境承載能力、人均環境承載能力和地均環境承載能力)計算而來。

表1 云南省主體功能區區劃指標體系

在衡量云南省的現有開發強度時,研究者嚴謹地選取了八個二級指標,即經濟水平指數 (1/8)、經濟發展變化指數 (1/8)、城鎮化指數 (1/8)、工業化指數 (1/8)、產值能耗指數 (1/8)、人類發展指數 (1/8)、產業結構演進指數 (1/8)和交通指數 (1/8)。通過這八個指標加權計算來反映云南省的現有開發強度狀況。這八個指標涵蓋了研究區的經濟、城鎮、工業、人類和交通的發展等方面。通過這八項指標加權計算,全面地、客觀地反映了云南省的現有開發強度情況。

在對云南省主體功能區進行區劃時,還需考慮每個縣市的發展潛力。在衡量一個地區的發展潛力時,主要考慮該地區的人地協調情況和戰略區位。而一個地區的戰略區位如何,主要是通過該地區的戰略區位數值指數和戰略區位賦值指數加權計算而得。

云南省主體功能區區劃是云南省主體功能區規劃的基礎和前提,是云南省這個區域有序發展的基本保障。而“云南省主體功能區區劃指標體系”的建立是潘玉君教授的又一個偉大創新和探索。指標選好之后,還需對這些指標進行賦權。經過無數次艱辛地探索和不懈地努力,最終,“云南省主體功能區劃”成果獲省專家評委小組的一致好評,研究成果評定為“國內領先水平”。

[1]Michael B Teitz.Progress and planning in America over the past 30 years [J].Progress in Planning,2002,57:179—203.

[2]Peter King,David Annandale,John Bailey.Integrated economic and environmental planning in Asia:A review of progress and proposals for policy reform [J].Progress in Planning,2003,59:233—315.

[3]樊杰.我國主體功能區劃的科學 [J].地理學報,2007,62(4):10—19.

[4]Liu Weidong,Lu Dadao.Rethinking the development of economic geography in Mainland China[J].Environment and Planning A,2002,(12):2107—2126.

[5]樊杰.基于國家“十一五”規劃解析經濟地理學科建設的社會需求與新命題 [J].經濟地理,2006,26(4):545—550.

[6]樊杰.我國主體功能區劃的科學 [J].地理學報,2007,62(4):10—19.

[7]潘玉君,武友德等著.省域主體功能區區劃研究 [M].北京:科學出版社,2011:7—18.