行政管制、發行定價、交易規則與IPO抑價

(云南財經大學 云南昆明650221)

IPO抑價指的是IPO首日收盤價與發行價之間的差額,導致投資者認購新股能獲得超額報酬的現象。新股發行抑價現象廣泛存在于世界各地的股票市場,由于我國資本市場的特殊性,新股發行抑價水平高于世界新興股票市場的平均水平。自1990年股票市場成立以來截至2015年3月23日,在我國上市的2 758家企業中,首日超額回報率最高的是209%(002703浙江世寶),最低的是-26%(300081恒信移動、002650加加食品),首日平均回報率為111.28%。國內新股發行抑價水平遠遠高于國外,吸引了眾多國內外學者從多個角度對我國IPO抑價問題做出分析研究,如信息不對稱、體制框架、行為基礎等,但目前尚沒有得到一致且系統的答案。

一、IPO制度變遷

我國股票市場從1990年成立至今,發行制度的改革從最初的審批制過渡到以“通道制”為核心的核準制,再到如今以保薦制為核心的“核準制”,其制度變遷之劇烈和頻繁在世界證券發展史上都是罕見的。歷經數次改革引起了證券市場各參與主體行為特征的相應頻繁變動,進而影響了市場運行特征,影響了新股上市后的市場表現。雖然我國IPO監管制度完成了從審批制向核準制的巨大轉變,IPO超額收益率也大幅度下降,但這一數值仍然遠高于世界其他國家。上市首日高超額收益、高市盈率、高發行價、高超募資金現象仍舊十分明顯,為了改善這種現象,A股市場相關制度不斷改革。

2012年,中國證監會發布《關于進一步深化新股發行體制改革的指導意見》(證監會公告[2012]10號)。此次改革主要從強化信息披露、調整詢價范圍和配售比例、引入存量發行、加強發行定價監管、打擊炒新及加大對不當行為處罰力度等六個方面著手進行改革,但是并未涉及發審體制改革。此次改革并未取得理想效果,“三高”、業績變臉現象依舊屢見不鮮。

2013年11月30日,中國證監會發布《關于進一步推進新股發行體制改革的意見》(證監會公告 [2013]42號),標志著IPO由核準制正式開始向注冊制過渡。新股發行制度的不斷完善,某種意義上體現了市場監管的進步,從“政府主導”逐步向“市場主導”靠攏,但仍沒有實現根本性的變革。無論哪一種發行制度,都伴隨著上市首日的超額收益。隨著證監會公告[2013]42號文的實施,上交所發布《關于進一步加強新股上市初期交易監管的通知》,規定:“集合競價階段有效申報價格不得高于發行價格的120%且不得低于發行價格的80%;連續競價階段有效申報價格不得高于發行價格的144%且不得低于發行價格的64%。”深交所發布 《關于首次公開發行股票上市首日盤中臨時停牌制度等事項的通知》,規定:“盤中成交價較當日開盤價首次上漲或下跌達到或超過10%的,臨時停牌時間為1小時;盤中成交價較當日開盤價首次上漲或下跌達到或超過20%的,臨時停牌至 14∶57。 ”

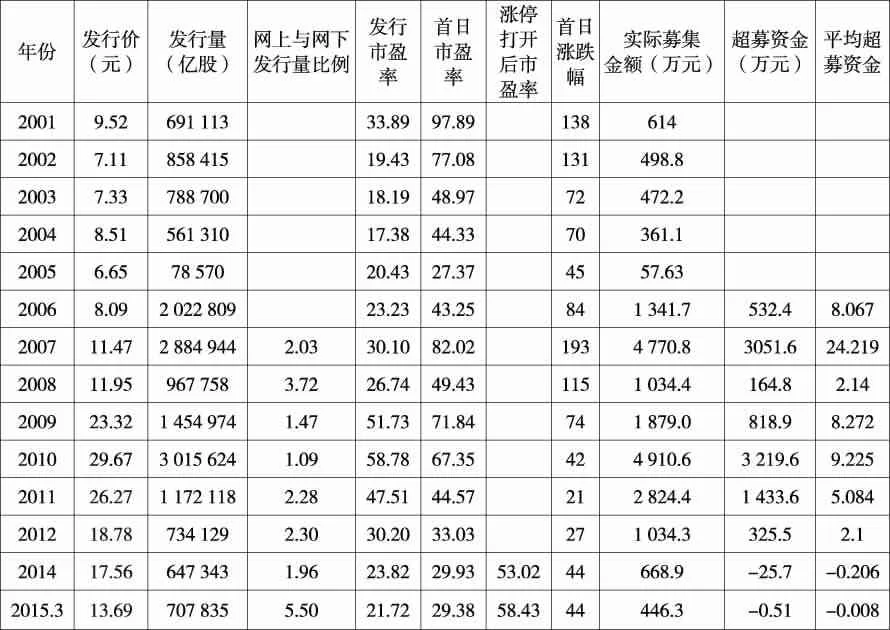

表1 歷年IPO上市首日與上市后20日表現

而在此之前,《上海證券交易所交易規則》規定:“集合競價階段股票交易申報價格不高于前收盤價格的200%,并且不低于前收盤價格的50%;連續競價階段申報價格不高于即時揭示的最低賣出價格的110%且不低于即時揭示的最高買入價格的90%;同時不高于上述最高申報價與最低申報價平均數的130%且不低于該平均數的70%。”《深圳證券交易所交易規則》規定:“股票開盤集合競價的有效競價范圍為即時行情顯示的前收盤價的900%以內,連續競價、盤中臨時停牌復牌集合競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下10%。”

二、新制度實施后的IPO市場表現

如上頁表1所示,2014年IPO重啟以來,截至2014年年末主板、中小板、創業板共125家公司IPO,其中105家首日漲幅為44%,占比84%;截至2015年3月27日,2015年共62家公司IPO,其中有61家股票首日漲幅為44%,比重逐漸增加至98%。

我國的IPO抑價率遠高于世界主要發達國家平均水平,在1990—2005年,平均抑價率達到160%以上,為世界之最。2005年我國開始實行詢價配售制度,當年年均抑價率下降到50%,但2006—2007年卻不斷攀升,到2007年達到歷史峰值193%。2008年在金融危機的沖擊下雖有所回落,但也達到115%的高值。從2009年6月起,證監會徹底放棄定價窗口指導,發布《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》(證監會公告[2009]13號),推出了新股發行體制改革。2010年10月證監會發布《關于深化新股發行體制改革的指導意見》(證監會公告[2010]26號),啟動新股發行體制改革的第二階段。隨著新股發行體制改革的演進,IPO抑價率持續下降,2012年首日抑價率只有27%,與發達國家平均IPO抑價程度15%相比,差距逐漸縮小。自2012年11月2日浙江世寶上市以來,IPO停擺一年有余,成為A股歷史上8次IPO暫停中最長的一次。2014年IPO重啟,隨之而來的是44%的抑價率。

表2 新制度實施后2014年IPO公司在二級市場表現

兩交易所限制炒新的力度明顯加強,基于這樣的政策,縱觀2001—2015年新股IPO后表現,我們可以看到在2001—2013年間上市首日漲幅與上市20日漲幅變化并不大。新制度實施后從2014年起上市20日漲幅比上市首日漲幅擴大了4—5倍。2014年以來上市首日平均漲幅44%低于2001—2015年平均值75%,但20日后漲幅遠遠大于87%的平均值。且2014年以來首日換手率較以前年度而言急劇下降,遠遠低于2015年均值55%;但觀察上市20日后換手率可以看出換手率仍舊居高不下,新股炒作并未得到遏制。一只新股上市,連拉10余個漲停是常見的事情。值得一提的是,蘭石重裝(603169)自2014年10月9日上市后漲幅一度達到了1 111%,連續拉出24個漲停,創下連續漲停數量最多的紀錄。可見新制度實施并未解決新股高抑價的問題。另外,全通教育(300359)創造了2014年最高IPO首日漲幅,達到了46.19%。之所以高于44%,是因為根據深交所的計算方法,在連續競價期間,有效競價范圍是隨著成交價動態變化的;同時盤中成交價達到或超過停牌閾值時,才實施臨時停牌,所以停牌價不一定精確等于開盤價的10%或20%。

由表 2可見,2014年 IPO重啟以來,當年上市的125家公司中,首日漲幅平均值為43.5%,其中105支股票為44%。由于首日漲幅受到限制,新股上市后很快“秒停”,新股在上市首日難以換手,為后續連續漲停埋下了伏筆。上市后5日平均漲幅為102.1%,上市后10日平均漲幅為155.3%,上市后20日平均漲幅為184.7%,上市后滿3個月平均漲幅為172.7%。可以看出公司IPO之后的20日股價達到峰值幾乎翻兩番,并且在125家公司中有107家公司上市后連續漲停超過兩天,平均漲停天數為7.5天,上漲至漲停打開日的漲幅為190.9%,在上市后20日的漲幅則達到了206%之高,上市后3個月也高達195.7%。如此高的收益率致使新股申購備受追捧,二級市場資金流向新股IPO,然而網上申購中簽率僅為1.1%。由此可見,新的政策表面看來控制了新股上市首日超額回報,遏制了新股炒作行為;但深究后發現,2014年新上市的股票往往連續拉數個漲停板,進而表現出了上市10日股價翻一番的現象。新政策對于漲跌幅的限制雖然在一定程度上抑制了首日炒作,但卻帶來了炒作時間延長的效果,上市首日之后的幾個交易日新股漲幅居高不下。

從上頁表2中可以看出主板的超額收益率最高,上市至漲停打開日收益率達到210.7%;創業板次之,收益率為161.2%;相對較低的中小板也達到了142.2%的收益率。其中主板平均上市后漲停天數為6.6天,創業板為5.5天,中小板最短為4.4天。相較收益率最低的中小板在上市3個月后收益率也高達140.5%,其網上中簽率是三個板塊中最高的,為1.2%。

從表3中可以看出2009年6月證監會發布證監會公告[2009]13號文以來,市場化的定價方式令新股發行市盈率迭創新高,2009年發行市盈率為51.73,2010年發行市盈率達到2007年以來最高值58.78。2011年受二級市場低迷尤其是下半年市場全面轉熊影響,新股發行首日漲幅大幅下降。可以看出2010年與2011年新股發行價偏高,發行市盈率高,從而導致上市后漲幅較小,且超募資金巨大。

2014年以前我國新股發行存在高發行價、高市盈率、高超募資金的“三高”問題。2014年IPO重啟以來,“三高”問題有所緩解。第一,發行價降低,2014年平均發行價為17.56元,2015年為13.69元,較前幾年有所下降。第二,市盈率降低,發行市盈率及首日市盈率均有所下降,為歷年最低值;且個股首日市盈率均低于行業均值。但追蹤新股上市后表現可以看出大部分新股IPO之后連續數日漲停,至漲停打開日平均市盈率達到50以上,高出IPO首日市盈率近一倍,甚至超過了新制度出臺前的市盈率。第三,高超募資金問題得以解決,由于新制度規定,新股實際募集資金和公司募投項目資金應強制掛鉤。新制度實施以來甚至有公司實際募集資金未達到計劃募集資金,2014年全年超募資金為-25.7,主要因為陜西煤業實際募集40億元,比計劃募集資金少了58.33億元。

表3 歷年新股上市情況

三、總結

新股定價都不高,發行市盈率在25倍以下,幾乎沒有超募資金,上市首日漲幅平均都是44%,看起來新股發行定價及上市首日的表現似乎很是樂觀。但值得深思的是看似合理的新股定價不是由市場決定的,而是行政力量控制的結果。我們可以看出為限制新股上市首日的暴炒,滬深交易所出臺的將新股上市首日的漲幅控制在44%以內的新制度實施效果并不理想,導致新股上市首日往往都會出現“秒停”現象,想買進股票的投資者根本就買不到。而在“秒停”的情況下,也很少有投資者愿意賣出股票,從而導致新股上市首日交易不足,這也導致了新股上市后連續漲停的現象。可以說,原本為了抑制新股暴炒而出臺的“限炒令”反倒成了“炒新熱”的推動力量。這將會導致三點問題:第一,低定價、低市盈率、低募集資金的背后是股票定價不合理,股價被嚴重低估,從而募集資金縮水,企業通過IPO并未達到預想效果。低市盈率只是首日表象,真實IPO市盈率不但沒有降低反而升高了。第二,新股申購和二級市場存在巨大的價差,助推了二級市場對新股的炒作,且低定價導致資金在二級市場空轉,無法進入公司內部形成真正的資本。打新者利用新股市的交易規則,可以用很少的資金就把股價炒高。這樣的規則使市場投機氛圍加重,最終把廣大的普通小散戶套在其中。第三,打新者從新股申購到二級市場之間實現了無風險套利,大量資金閑置用于打新,不再創造價值。

縱觀全球股票市場,各國的發行監管制度主要有三種:審批制、核準制和注冊制,每一種發行監管制度都對應相應的市場發展狀況。其中審批制是完全計劃發行的模式,核準制是從審批制向注冊制過渡的中間形式,注冊制則是目前成熟股票市場普遍采用的發行制度。在市場逐漸發育成熟的過程中,股票發行制度也應適時改變,以適應市場發展需求。十八屆三中全會上證監會提出我國股票發行要向注冊制過渡的意見,2014年3月國務院總理李克強提出推進股票發行注冊制改革,我國資本市場正逐步趨于完善。目前發達的資本市場新股發行大都采用以信息披露為中心的注冊制,將是否準予上市的決定權交給市場,監管部門只負責對公開的信息真實性進行核實,一旦招股說明書全面真實有效地涵蓋了必備的信息,就可以通過承銷商推介上市。注冊制將對公司價值的判斷交給投資者,為投資者提供足夠真實全面的信息,讓他們自己去做投資決策。因此,對于A股市場來說,證監會需要進一步完善新股發行制度,在市場和投資者更加成熟的基礎上,使IPO核準制向注冊制逐漸過渡的改革實踐早日實現。