管轄規范中的合同履行地規則研究

肖建國 劉東

摘要:

關于合同案件管轄法院的確定問題,最高人民法院以司法解釋的方式選擇了特征履行地規則。然而,特征履行地規則由于內容煩瑣,容易引發當事人的爭議,產生較多問題。于是,一些法院轉而采法定履行地規則,導致兩種規則在實踐中同時發揮作用,進一步加劇了合同案件管轄問題的混亂程度。通過比較,法定履行地規則具有內容簡單、標準明確等特點,優勢明顯。在條件成熟時,法律應當摒棄特征履行地規則,而改采更加簡單明確的規則來確定合同案件的管轄法院。

關鍵詞:管轄;特征履行地;法定履行地

中圖分類號:DF72

文獻標志碼:ADOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2015.05.11

我國《民事訴訟法》第23條規定,因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。然而,在對合同履行地這一概念的理解適用時,不同級別和地區的法院存在著截然不同的兩種解釋方法:一種是嚴格遵循《民事訴訟法》的規定,同時結合最高人民法院發布的司法解釋,對個案中的合同履行地予以確定,簡稱“特征履行地規則”;另一種是根據《民法通則》和《合同法》的條文,直接對個案中的合同履行地加以認定,簡稱“法定履行地規則”。在司法實踐中,上述兩種合同履行地規則都有適用,為訴訟參與者理解和適用《民事訴訟法》第23條帶來了困惑,這引發了理論和實務界的關注和討論。然而,以往的討論,主要集中于指出現行《民事訴訟法》及相關司法解釋存在的缺陷,然后提出立法建議,并不能為實務部門提供行得通的對策。有鑒于此,本文擬結合司法實踐,對兩種合同履行地規則的優勢及不足加以評析,并提出解決問題的對策建議,以減少圍繞該問題所產生的困惑。

`一、兩種合同履行地規則的論證

`

(一)特征履行地規則

“特征履行說”早在1902年即由哈伯格(Harburger)在研究雙務合同的法律適用問題時提了出來,到1955年海牙國際私法會議在其關于有體動產的沖突法公約中,正式被采用,其主張的上位哲學即是對“債務的本質”的援引

過去認為此學說為瑞士學者施尼澤(Adolf F.schnitzer)所創立,經我國青年國際私法學家張明杰在瑞士完成其博士論文Contract of Laws and International Contracts Forthe Sale of Goods過程中考證后,加以更正。 。特征履行說認為,在雙務合同中,當事人雙方各須向對方履行義務,其中一方的義務通常是交付物品、提供勞務等,而另一方的義務則通常是支付金錢。通常認為,在這兩種履行中,交付物品、提供勞務等的非金錢履行為特征履行,因為它們體現了各該合同的特征[1]259。根據特征履行理論,每一個雙務合同中總有一方當事人的履行行為屬于特征履行行為,這就為將之作為確定合同履行地這種具有較強實踐性問題的基礎提供了可能。

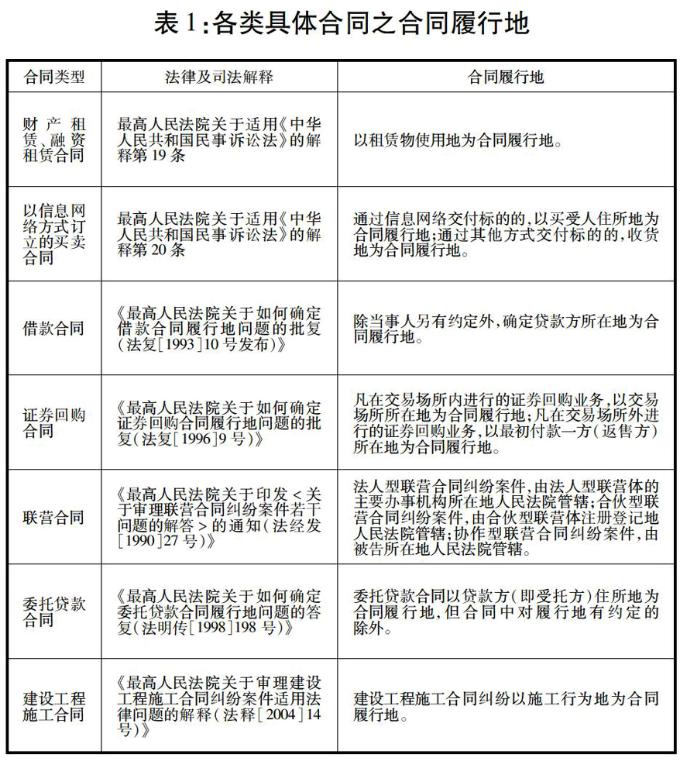

通過適用意見及相關司法解釋,最高人民法院就財產租賃合同、融資租賃合同、以信息網絡方式訂立的買賣合同、借款合同、證券回購合同、聯營合同、委托貸款合同以及建設工程合同等合同的履行地作了專門規定,主要內容如下:

在表格中所列的7類有名合同中,相關司法解釋及規定均無一例外地排除了以支付金錢一方當事人所在地為合同履行地,而選擇以交付物品或提供勞務所在地為合同履行地。據此,可以看出現行法律及司法解釋在確定合同履行地時主要依據的是“特征履行說”。當然,司法解釋并沒有將特征履行理論作為確定所有合同履行地的唯一標準,除了特征履行地可以作為合同履行地外,合同履行地還可以依當事人的約定予以確定

財產租賃合同、以信息網絡方式訂立的買賣合同、借款合同以及委托貸款合同均允許當事人對合同履行地進行約定。。

作為一種司法經驗的總結,同時以最高人民法院的意見建議或司法解釋等作為表現形式,特征履行地規則是各級人民法院確定合同履行地的準則。最高人民法院對相關案件的處理,也表明了原則上以特征履行地規則作為確定各類合同履行地標準的態度。在實踐中,法院利用特征履行地規則處理管轄權異議案件的情形頗多,具體可以分為以下兩種情形。

1.當事人要求適用法定履行地規則,法院認為應適用特征履行地規則。一般表現為,作為被告的一方當事人反對以特征履行地為標準確定管轄法院,要求以合同法確定的履行地作為判斷法院是否有管轄權的依據,法院予以駁回。以“甲與乙民間借貸糾紛案”

參見:浙江省衢州市中級人民法院(2012)浙衢商終字第401號民事裁定書。為例,甲和乙因民間借貸產生糾紛,甲向司法解釋確定的法院提起訴訟,乙認為應當以合同法確定的履行地法院管轄,于是提出管轄異議。法院認為,民間借貸屬于借款合同的一種,適用最高人民法院《關于如何確定借款合同履行地問題的批復》規定,除當事人另有約定外,貸款方所在地為合同履行地。本案中貸款方所在地為甲的住所地,因此一審法院作為合同履行地法院對本案具有管轄權。這種類型在當前司法實務中比較常見,這與最高人民法院司法解釋具有較高的位階有關,在另一方面也體現了司法機關嚴格按照司法解釋處理案件的一種思想。

2.下級法院適用法定履行地規則,上級法院適用特征履行地規則。與上述第一種情形不同的是,在這種情形中,不僅被告要求以法定履行地規則為根據確定管轄法院,而且下級法院亦采相同的態度,上級法院需要同時對被告和下級法院的做法加以糾正。在“A與B借款合同糾紛管轄權異議案”中

參見:最高人民法院(2013)民提字第160號民事裁定書。,作為被告一方的B認為,本案爭議所涉借條并未約定合同履行地,故應當依照《合同法》第62條的規定,以接受貨幣一方所在地為履行地點,并提出了管轄權異議。在二審程序中,被告的請求獲得了法院的支持。原告對終審裁定不服,并提出了再審申請,最高人民法院對本案進行了提審。在再審中,最高人民法院認為,借款合同的本質特征是貸款人將款項交付給借款人,盡管還款也是借款合同借款人的重要義務,但與借出款項相比,較為次要,因此確定本案借款合同履行地應按貸款方所在地為合同履行地。類似情形還有“甲與乙等著作權糾紛案”

參見:北京市高級人民法院(2003)高民終字第1264號裁定書。,上級法院也不同意下級法院根據《合同法》第62條認定合同的履行地點,而應當嚴格根據《民事訴訟法》及相關司法解釋予以確定。

可見,特征履行地規則為現行《民事訴訟法》及司法解釋所認可,是法院確定合同履行地的準則,具有優先適用的效力。不過,這并不意味法定履行地規則沒有適用的空間,相反,在司法實踐中,有相當數量的合同糾紛案件,其合同履行地就是根據《合同法》第62條予以確定的,下面將詳細介紹之。

(二)法定履行地規則

法定履行地規則是德國《民事訴訟法典》用于確定合同履行地的一種規則,其在第29條第1款規定,因契約關系而發生的爭議以及關于契約關系存在與否的爭議,由有爭議的債務履行地的法院管轄。根據學者的解釋,這里的債務履行地為實體法規定的履行地,簡稱法定履行地。該規則因為標準明確,適用簡單,在德國獲得了比較好的效果。

與《德國民法典》類似,我國《合同法》第61、62條也就合同履行地問題作了規定:履行地點不明確,給付貨幣的,在接受貨幣一方所在地履行;交付不動產的,在不動產所在地履行;其他標的,在履行義務一方所在地履行。在實體法中,所謂的合同履行地點,是指合同中單個、具體義務的給付地,這里的義務類型即包括主要義務,又包括次要義務和附隨義務等。因此,根據法定履行地規則,只要弄清楚當事人所爭議的具體的合同義務,就能確定本案的合同履行地,進而得以認定對本案有管轄權的法院。可見,與特征履行地規則相比,法定履行地規則的特點是條文簡單,標準明確。有鑒于此,國內不少地區的法院也開始以法定履行地規則為標準解決管轄爭議問題,尤其是最近幾年,采法定履行地規則的法院逐漸增多。根據操作方式的不同,可以分為下述兩種情形。

1.法院因為相關司法解釋被廢止,而被迫選擇適用法定履行地規則。在司法解釋對特定種類合同的履行地有明確規定的情況下,法院不會棄之不顧而選擇適用合同法關于履行地的規定。然而,當相關司法解釋因為被最高人民法院廢止而失去法律效力時,如何確定爭議案件的合同履行地,便成為擺在法院面前的一道難題。在此情形下,許多法院開始考慮適用法定履行地規則,將《合同法》第62條的規定作為確定合同履行地的根據。在“甲公司與乙公司買賣合同糾紛上訴案”中

參見:浙江省衢州市中級人民法院(2013)浙衢商終字第198號民事裁定書。,乙公司因為合同糾紛以甲公司為被告向法院提起訴訟,甲公司認為雙方之間訂立的《購銷合同》并未對交貨地點進行約定,本案應依《中華人民共和國合同法》規定的“接受貨幣給付一方所在地”確定為合同履行地并進而確定管轄法院,或應依被告住所地確定管轄法院。二審法院認為本案爭議的《購銷合同》并未對交貨地點做出明確約定,應視為約定地點不明。而最高人民法院《關于在確定經濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地問題的規定》雖然規定“當事人在合同中未明確約定履行地點的,以約定的交貨地點為合同履行地”,但該司法解釋已經被最高人民法院予以廢止從而喪失法律效力。故本案訟爭合同履行地,應按照《中華人民共和國合同法》 第62條規定予以確定。與之相類似的案例還有“A公司與B公司買賣合同糾紛上訴案”

參見:河南省南陽市中級人民法院(2009)南管民終字第23號民事裁定書。,二審法院亦認為,已經為最高人民法院廢止的司法解釋不能對抗《中華人民共和國合同法》的相關規定,因此接受貨幣一方所在地應當為合同履行地。

2.在相關司法解釋對合同履行地有明確規定的情況下,法院主動選擇適用法定履行地規則。

在過去相當長的一段時間,對于合同案件,當事人要求以《合同法》第62條為依據確定爭議案件的合同履行地,并據此提出管轄異議的情況并不少見,但是幾乎都沒有獲得過法院的支持。近年來,這種情況有所改觀,一些法院的法官甚至開始有主動選擇適用法定履行地規則傾向。在“A等訴B公司抵押合同糾紛案”中

參見:河南省新鄉市防城區人民法院(2010)防民初字第220號民事裁定書。,對于被告B公司的管轄權異議,法院認為根據《合同法》第62條的規定,應當將履行義務一方所在地認定為合同履行地,而合同履行地也是被告住所地,故被告的異議理由成立。事實上,《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國擔保法〉若干問題的解釋》在第129條已經就有關擔保合同的管轄法院作了規定,在此情況下,法院仍然根據法定履行地規則處理被告的管轄權異議,足見法院的態度。

綜上所述,關于合同履行地的確定問題,法院在所選擇適用的準則上有如下趨勢:即由起初的嚴格適用特征履行地規則,到由于特征履行地規則的缺失而被迫選擇適用法定履行地規則,直至后來的主動選擇適用法定履行地規則。之所以出現這種現象,是因為特征履行地規則有其固有的弊端,在適用過程中容易給法院和當事人造成困惑。相較于特征履行地規則,法定履行地規則就不會產生這些問題,但是圍繞著該規則的一些疑問仍未獲得解明,使得法定履行地規則在實務中一直無法得到廣泛適用。接下來,下文將主要就這兩種履行地規則的優勢及不足做一分析,并在此基礎上提出解決問題的建議。

`二、對兩種履行地規則的評析

`

(一)特征履行地規則

按照特征履行地規則,欲確定某一具體合同的履行地,一般須經過兩個步驟:一是對當事人間爭議合同的性質作出判斷;二是確定合同中的特征性履行義務。按照這種順序確定下來的特征義務履行方所在地,就是合同履行地。單從合同履行地的確定方式看,特征履行地規則的標準明確,步驟簡單,容易為當事人和法官所掌握。而且,特征履行地規則的運用,可以準確反映出合同的本質特征,這有利于將糾紛提交到與合同履行有最密切聯系地的法院管轄,為法院在最大程度上收集有關的事實和證據提供了保證。然而,隨著實踐的發展以及當事人對程序保障要求的增加,特征履行地規則的弊端日益顯現出來。

1.特征履行地規則的運用,以對合同的性質做出認定為前提條件,有違司法規律。運用特征履行地規則的前提,是要準確識別爭議合同的性質。這必然導致某些需要在實體審理階段查明的事實,被前置到立案審查階段進行。而一套科學的立案審查制度,需要實行程序審查和實體審查相結合,以程序審查為主,兼顧程序性的實體審查,不能涉及純粹的實體性問題[2]。根據《民事訴訟法》第119條的規定,法院對案件有管轄權被設定為起訴條件之一,屬于程序性事項范疇,宜采用形式審查的方式,而沒有進行實質審查的必要。尤其是中共十八屆四中全會將“改革法院案件受理制度,變立案審查制為立案登記制,對人民法院依法應該受理的案件,做到有案必立、有訴必理,保障當事人訴權”作為未來一段時間司法改革目標之一,更是讓法院在立案階段就對案件的實體部分進行審理欠缺合理性。在立案階段對實體問題進行審理容易引發的另一問題,就是法院在立案階段所認定的合同性質,可能會與在實體審理階段所認定的合同性質不一致。這意味著出現了管轄錯誤,對之應當采取何種方式加以補救便成為一個棘手的問題。針對這一問題,有學者主張可以在保持實體性標準不變的情況下,通過降低管轄確定時當事人對確定管轄的實體事項證明標準的方式,避免因立案庭與審判庭對同一實體問題認定不一致所產生的各種矛盾[3]。然而,作為一種權宜之計,在降低了對管轄成立證明標準的同時,應當如何保障當事人對管轄問題的抗辯權,以及避免對同一實體問題立案庭和審判庭重復審理之問題,尚無合理的應對方案。所以,在沒有合理解決立案庭與審判庭對同一實體問題認定不一致的問題前,就難以消除適用特征履行地規則的障礙。

2.運用特征履行地規則所確定的管轄法院,并不總是當事人所爭執義務的所在地法院 ,有違該規則設立的初衷。

在一定程度上,最高人民法院將特征履行地作為確定管轄法院的依據,就是基于訴訟經濟和效率的考慮。在我國法律中,“特征性履行”是作為在一般情況下推定“最密切聯系”原則中連結點的一種方法而存在的[1]262。而將案件交由與義務履行地聯系最為密切的法院管轄,在查證義務是否履行以及履行至何種程度方面,相較于其他法院更為方便快捷。問題是,運用特征履行地規則所認定的合同履行地,往往并非當事人所爭議合同的最密切聯系地。以加工承攬合同為例,在承攬人制作完成并將標的物運送至定作人處交付使用后,定作人始發現產品有瑕疵,從而起訴要求承攬人承擔不完全履行的違約責任。根據特征履行地規則,該案只能由加工行為地法院管轄,但實際上,由于標的物已經轉移至定作人處,若再由加工行為地法院管轄,則即不方便,也不經濟[4]。可見,依特征履行規則為標準得出的結果,往往與該規則欲追求的目標有較大出入,這成為特征履行地規則正常運行的另一個障礙。

3.在理論層面上,確定合同的特征義務存在困難。關于一個具體合同的特征義務究竟有幾個,學者們的見解仍然存在著較大差異。認為合同的特征義務有兩個或兩個以上的經典表述是,買賣合同的特征義務不是一個而是兩個,既包括轉移標的物的所有權,又包括轉移價款的所有權。《合同法》要求買受人在約定的時間、地點,將約定價款的所有權轉移給出賣人,既然價款也是財物,僅把買賣合同中標的物義務的履行看成特征義務而不把價款義務的履行看做是特征義務的履行,厚此而薄彼,顯然從理論上講不通[5]。除此之外,有些合同的特征履行地確定本身也是個難題,如借款合同,是以貸款義務還是還款義務為特征義務就存在較大的爭議[6]171。可見,在理論上仍然對特征義務的確定存在爭議的情況下,將特征履行地規則作為確定合同履行地的標準,有欠妥當。

4.在實踐層面上,特征履行地規則難以適用于紛繁復雜的無名合同。

隨著交易的日趨頻繁以及交易內容的日趨復雜,大量的無名合同開始出現。正如王澤鑒所言,“此為民法一面采契約自由原則,一面又列舉典型契約的產物,蓋社會生活變化萬端,交易活動日益復雜,當事人不能不在法定契約類型之外,另創設新形態的契約,以滿足不同之需要[7]。”無名合同類型多樣

有純粹的無名合同、混合合同以及準混合合同之分。,內容繁雜,為當事人和法官準確地把握合同的性質,進而找出此類合同的特征人為制造了困難。況且,現有的司法解釋所涉及的合同類型總共只有8種,還未窮盡合同法中的十幾種有名合同,這肯定無法滿足司法實踐的需要。

上述種種限制,為當事人和辦案法官運用特征履行地規則確定管轄法院帶來了困難。據相關統計,各個級別的人民法院每年受理的有關管轄權異議的案件中,屬于合同糾紛的案件數量總能維持在70%以上。如重慶榮昌縣人民法院在2013年受理的21件關于管轄權異議的案件中,合同糾紛案件的比例超出了50%

具體數據,請參見:榮昌縣人民法院. 榮昌縣人民法院管轄異議案件統計分析[EB/OL].[2015-01-02].http://www.cq5zfy.gov.cn/information/displaycont.asp?newsid=167194.;東營市中院對2001年10月到2007年10月共計393起涉及管轄問題的案件進行統計,發現合同糾紛共有347件,占全部存在管轄權異議案件的88%

具體數據,請參見:王輝.對民事管轄權異議案件情況的分析[EB/OL].[2015-01-02].http://dyzy.chinacourt.org/public/detail.php?id=19314.。北京市門頭溝區從2003年底至2005年初,共受理56起涉及管轄權的案件,其中有42件合同糾紛案件,占總數的75%

具體數據,請參見:裴凌晨:關于民事訴訟中管轄問題的調查分析[EB/OL].[2015-01-02].(2005-04-03)http://www.chinalawedu.com/news/20800/21690/2005/4/li9044044134500213264_164579.htm.。雖然原告欲規避管轄以及被告濫用管轄異議權也在一定程度上造成了這個結果,但是筆者認為,引起有關合同案件管轄權異議數量偏多的最根本原因是特征履行地規則的適用。鑒于特征履行地規則的上述缺陷,法定履行地規則逐漸受到實務界的青睞。與此同時,法定履行地規則也不可避免地引發了一些新的問題。

(二)法定履行地規則

在法定履行地規則下,法院完全是依據實體法的內容確定合同的履行地。根據《合同法》第62條的規定,關于合同履行地,“履行地點不明確,給付貨幣的,在接受貨幣一方所在地履行;交付不動產的,在不動產所在地履行;其他標的,在履行義務一方所在地履行。”可見,在法定履行地規則下,法院無須判斷爭議合同的特征義務,而是直接根據當事人所爭執的義務,即可對爭議合同的履行地點作出認定。

從文義上看,這三項內容是比較清楚明確的。首先,對于給付貨幣問題,雖然給付貨幣的義務可能基于多種原因生成,如買賣合同、借貸合同以及侵權行為,但是給付的形式只有一種,即一方當事人向相對方支付一定數量的金錢。于是,接受一定數量金錢的一方所在地就是合同履行地,這不會出現太大問題。其次,所謂不動產,是指不可移動或者移動必然毀損其經濟價值的物,主要包括土地、建筑物以及準不動產(如汽車、船舶、航空器等)三種類型。有關不動產的問題,在我國基本上都由《物權法》作了明確規定,因此也不會產生爭議。最后,其他標的,是除了貨幣和不動產以外的權利義務指向對象,包括作為和不作為請求。如買賣合同,若買方支付完貨幣后,賣方違反了交付貨物的義務,買方就可以提起訴訟要求賣方交付貨物。這時,賣方交付貨物便屬于其他標的,應當以賣方所在地為合同履行地,買方需向賣方所在地法院提起訴訟。總之,只要把握住當事人所提出請求的性質,根據法定履行地規則確定合同案件的管轄法院不大可能產生爭議,因此能夠有效地消除實務中長期存在的管轄權異議率偏高的問題。

當然,法定履行地規則也存在著一些不足之處。由于法定履行地規則并未在實務中獲得普遍的適用,因此許多問題尚未暴露。不過,由于自身的適用特點以及現行《合同法》的立法技術原因,至少在以下三個方面,法定履行地規則還存在一些難以克服的缺陷。

1.可調整的案件類型存在局限。

當事人圍繞合同產生的紛爭,并不總是表現為對合同義務的履行存有爭議,還有可能表現為就合同的存在或者有效無效與否發生爭執。因后兩種情形提起的訴訟,屬于形成之訴和確認之訴的范疇,它們也是合同糾紛中常見的訴訟類型。在這兩種訴訟類型中,因當事人并未就具體義務的履行產生爭執,使得法院難以根據實體法的相關內容認定合同的履行地。相反,根據特征履行地規則,不論是何種類型的訴,只要能夠認定合同的性質,就能找出合同的特征義務,進而確定案件的管轄法院,管轄法院的確定并不會因訴之類型的不同而出現問題。所以,法定履行地規則只能于給付之訴中得以運用,而不能適用于確認之訴和形成之訴,這在一定程度上會限制該規則作用的發揮。

2.據以確定的合同履行地具有多樣性。

在法定履行地規則下,法院是直接根據當事人所爭議的義務認定合同履行地,這決定了對合同履行地的判斷應當以單個給付義務為單位,即當事人對幾個債務產生爭議,就應當有幾個履行地。根據實體法理論,當事人爭議的合同義務,包括主要義務、次要義務和附隨義務,其中次要義務和附隨義務可以是多個。因此,在個案中,若當事人就多個義務產生糾紛,在這些義務的履行地屬同一地點時,不會產生什么問題,一旦不同義務的履行地不在同一地點時,對合同履行地應如何認定便成了問題。此種情況下,究竟以哪個合同義務的履行地作為確定案件管轄法院的基準,容易產生混亂,并進一步引發大量的管轄異議。

3.實體法根據存在不合理之處。

《合同法》第62條對給付貨幣、交付不動產以及其他標的的履行地作了規定,細究起來,這三種義務的外延相差太大,在可覆蓋的訴訟請求種類上失衡嚴重。根據《合同法》及《民法通則》的規定,當事人可以提出諸如繼續履行、采取補救措施、賠償損失、承擔違約責任、返還定金、停止侵害、排除妨害、消除危險、賠禮道歉以及恢復原狀等訴訟請求。通過分析,法律規定的所有訴訟請求形式,與給付貨幣有關的占到35%,屬于其他標的的占到55%,而與交付不動產有關的只占了不到10%。筆者在北大法寶司法案例數據庫中,以“合同糾紛”為案例標題和案由進行了搜索,并對搜索結果的前200個案例進行了分析,發現在這些案件中,訴訟請求中包含“給付貨幣”的占到90%,包含“交付不動產”的只占了不到10%,包含有“其他標的”的占到50%

由于大多數案件的當事人提出的具體訴訟請求都在2個或者以上,而且無法弄清楚各地法院的立案庭是以何種訴訟請求為根據確定管轄的,因此筆者就只對“給付貨幣、交付不動產、其他標的”總共出現的次數進行了統計。 。既然與交付不動產相關的訴訟請求所占比例如此之少,那么將之與給付貨幣以及其他標的物等同視之就沒有必要,這充分地反映了立法所存在的問題。

`三、確定合同履行地的折中式做法

`

鑒于特征履行地規則和法定履行地規則各自存在的缺陷,有人甚至提出徹底取消合同履行地管轄的主張,以原告就被告作為認定合同案件管轄法院的唯一標準。這雖然能夠在一定程度上減少管轄爭議,利于管轄穩定,但是不盡合理。因為合同履行地是系爭案件之主要事實所在地,以合同履行地所在地法院為管轄法院,即有利于當事人進行訴訟,又利于法院的審理和執行,而“兩便”原則恰恰是法院確定管轄的重要原則[8]213。而且,以合同履行地為基準確定管轄法院,也是世界范圍內的主流做法。我們不能因為合同履行地的認定存在問題,就因噎廢食,而徹底廢除這一尚具合理性的管轄規范。

于是,基于實用主義考慮,實務中有一部分法院在面對合同糾紛案件時,開始采用一種折中的做法,以圖獲得最為穩妥的處理結果。這一折中式處理方式的基本思路是,對于合同糾紛案件管轄法院的確定,若同時存在程序性規則和實體性規則,那么程序性規則相對于實體性規則,應當具有絕對的優先適用效力;只有當程序性規則沒有對某一類型案件的合同履行地做出專門規定時,實體性規則才有可能成為判斷案件管轄權的依據。

在“A公司與B公司技術委托開發合同糾紛管轄權異議案”中

參見:中華人民共和國最高人民法院(2008)民申字第46號民事裁定書。,最高人民法院認為,《民事訴訟法》明確了合同履行地法院對因合同糾紛提起的訴訟有管轄權,但對于何謂履行地并無進一步的規定,《民訴法意見》亦未對技術合同的履行地做出解釋。而合同法第四章規定了合同履行地點的確定原則,因此,可以根據合同法關于合同履行地點的規定確定《民事訴訟法》第23條規定的合同履行地。類似觀點還存在于“甲與乙等著作權糾紛案”中

參見:北京市高級人民法院(2003)高民終字第1264號民事裁定書。,法院認為,當事人就有關合同的履行地點約定不明確,按照合同有關條款或者交易習慣仍不能確定的,應當適用《中華人民共和國合同法》第62條的規定來確定履行地點。但是,在本案雙方訴爭合同的實際履行地已經明確的前提下,原審法院仍然適用上述條款顯然不妥。換句話說,北京市高級人民法院認為最高人民法院的適用意見、司法解釋以及《合同法》的相關規定都應當作為確定合同履行地的標準,只是相關程序性規則應當優先于實體性規則獲得適用。除此之外,浙江省衢州市法院在“A與B民間借貸糾紛案”

參見:浙江省衢州市中級人民法院(2012)浙衢商終字第401號民事裁定書。民事裁定書中亦有經典的表述,《合同法》第62條的適用前提是依照合同、交易習慣、相關規定仍然不能明確履行地點,而本案依照相關司法解釋已具有明確合同履行地,故該條對本案并不適用。

當然,這種折中式做法并非法院的“病急亂投醫”,而是受到德國相關做法的啟示。根據德國相關法律規定,在認定合同履行地時,在規范的效力層級上,首先是特別法專門規定的履行地,其次是當事人約定的履行地,第三是出于對訴訟狀況、債的性質以及交易習慣的考量,判例對特定合同類型形成的統一履行地規則,最后才是實體法上的任意性規范、即債務人締約時所在地[9]。在我國,相關司法解釋主要是最高人民法院根據合同的性質及特征,對各類合同的履行地所作的專門認定,這類似于德國的統一履行地規則;而《合同法》第62條屬于解釋性的任意性規范,目的在于詳細說明當事人所期待的和所表示的法律效果,以消除意思表示中不清楚或不精確的內容[10]。基于這種認識,參照德國的做法,對我國存有爭議的特征履行地規則和法定履行地規則,作上述解釋適用有一定的合理性。而且,對這二者關系作此理解,一方面符合《合同法》第62條任意性、補充性的本質,另一方面有利于在某些類型案件中確定單一、明確的管轄地,避免管轄權爭議并促進糾紛的一次性解決。

當然,為了防止特征履行地規則的適用給部分當事人在訴訟便利等方面造成程序性損害,我們還可以借鑒德國的做法,在特殊情況下,允許對特征履行地規則優先于法定履行地規則做出例外規定。詳而言之,在確定合同案件的管轄法院時,若有充分正當的理由表明特征履行地規則的運用有違實體公正或程序公正,那么針對該類合同即使存在專門的程序性規則,法院也可以棄之不顧,而選擇適用標準更為明確簡單的實體性規則。這樣的話,在解決了因兩種履行地規則適用所產生爭議的同時,也可以避免特征履行地規則的缺陷。

乍看之下,對合同糾紛案件管轄法院的確定,采取折中式處理方式確實能夠有效避免實踐中存在的爭議。但是,不容忽視的一點是,程序規則相對于實體規則優先適用,是建立在德國特有的國情之上,若忽視特殊的背景,而照搬這種規則用于解決我國實踐中存在的問題,則難免會遭遇規則適用欠缺理論根基的窘境。

在德國,關于合同糾紛,在民事訴訟中和實體法上的所指是有區別的:于民事訴訟中,合同糾紛既包括最常見的給付之訴,也包括針對合同產生的法律關系是否存在的確認之訴和比如請求違約金酌減的形成之訴,還包括合同解除后的恢復原狀以及損害賠償之訴;于實體法中,則指圍繞著所有的債法上的合同所產生的糾紛[11]。顯而易見,德國民事訴訟中合同糾紛的外延,遠遠大于實體法上合同糾紛的外延。而根據《德國民事訴訟法典》第29條第1款規定,因契約關系而發生的爭議以及關于契約關系存在與否的爭議,由有爭議的債務履行地的法院管轄,即實體法規定的履行地[6]152。這容易導致民事訴訟中一些合同履行地的認定,無法直接適用實體法的規定。對此,經過長期的實踐積累,德國發展出一套有較大靈活空間且便利司法的、效力層級有別的規范。德國現有規則的適用,是建立在實體法上合同糾紛與訴訟中合同糾紛外延范圍不同的基礎之上。而且,僅僅針對訴訟中超過實體法上范圍的這一部分合同糾紛,方得適用程序性規則優先于實體性規則的特則。

回到我國,關于民事訴訟中的合同糾紛,立法機關認為,有的是因為合同是否成立發生的糾紛,有的是因合同變更發生的糾紛,還有的是因合同履行發生的爭議[12]。而最高人民法院通過司法解釋對合同履行地予以明確的合同類型,從其名稱上看,幾乎與《合同法》中規定的有名合同在含義上完全一致。可見,不論是從立法機關的角度,還是從司法機關的角度,均得不出《民事訴訟法》中的合同糾紛與《合同法》中的合同糾紛有差異的結論。在理論上,至今還沒有學者就這二者作專門的討論,足見對合同糾紛作程序上和實體上的區分,沒有任何意義和價值。

既然不存在實體法內容無法包容訴訟中合同糾紛類型的情形,那么在認定合同履行地時,只需按照實體法的規定進行即可,而沒有必要在《合同法》之外就一些合同糾紛履行地的認定專門制定司法解釋。所以說,德國的程序性規則相對于實體性規則優先適用的做法,在我國缺乏適用的前提,不存在可得適用的空間。更何況,這種做法只存在于特殊情形,即訴訟中所遇到的合同糾紛類型超出了實體法中的合同糾紛外延,判例對特定合同類型形成的統一履行地規則相當于對實體法的查缺補漏。而在我國,關于特征履行地規則和法定履行地規則的適用所產生爭議,是司法實務中普遍面臨的問題。以其他國家針對特殊問題所采取的處理方式,作為解決我國具有普遍意義問題的指導性規范,在理論上欠缺正當性基礎。

除了主張借鑒德國的做法外,針對現行合同履行地規則存在的問題,還有學者提出將“合同履行地”轉換為一個確定的、與實體法不沖突,同時與實體爭議相分離的概念,即設置一種認定合同履行地的純粹的程序性標準[8]263。這種觀點的核心思想是,于實體法外創造一個獨立的程序上的“合同履行地”概念,使之具有優先適用的地位。然而,作為支撐該觀點的前提,即有沒有必要創造一個有別于實體法的、純粹的程序上“合同履行地”概念,還沒有得到普遍的認同。不得不說,其實質上與折中式做法存在同樣的問題,不具有可操作性。

通過對比分析,在合同履行地確定的問題上,特征履行地規則不論在理論層面還是在實踐層面,均存在相當嚴重的缺陷;德國的程序性規則相對于實體性規則優先適用的做法,在我國沒有可得適用的前提,而且在理論上也欠缺正當性基礎;相較于前述二者,法定履行地規則有著適用的正當性基礎,只是在理論上還存在一些需要完善的地方。兩相權衡,法定履行地規則存在的問題最少,可以對之予以完善后,作為確定合同履行地的唯一規則。

`四、以法定履行地規則作為認定合同履行地的唯一標準

`

關于合同履行地的確定,國外立法以及相關國際條約的做法也為我們提供了參考。《德國民事訴訟法典》第29條第1款規定,因契約關系而發生的爭議以及關于契約關系存在與否的爭議,由有爭議的債務履行地的法院管轄。按照德國學者的解釋,這里的履行地就是實體法規定的履行地。《法國民事訴訟法》第46條規定,除被告居住地區的法院外,原告還可以根據情況選擇下列法院:關于合同的案件,要求實際交付貨物的地點,或給付履行地的法院。《日本民事訴訟法典》第5條規定,財產權上的訴訟由義務履行地法院管轄。我國臺灣地區現行“民事訴訟法”第12條規定,因契約涉訟者,如經當事人定有債務履行地,得由履行地之法院管轄[6]152。《歐盟理事會民商事管轄權及判決的承認與執行規則》第5條規定,合同案件的實際履行地和約定履行地法院均有管轄權

《歐盟理事會民商事管轄權及判決的承認與執行規則》第5條規定,有關合同案件,由債務履行行地法院管轄。除非另有約定,貨物銷售合同的債務履行地應在合同規定的交付貨物或應該已經實際完成貨物交付地的成員國;提供服務合同的履行地,應在合同規定的提供服務或應該已經提供服務地的成員國。 。海牙《民商事管轄權和外國判決公約(草案)》第6條則與我國最高人民法院的做法相似,采特征履行地規則

第6條規定,原告可就合同案件在下列國家的法院提起訴訟:與提供貨物有關的事項,貨物全部或者部分提供地國;與提供服務有關的事項,服務全部或者部分提供地國;與提供貨物和服務均有關的事項,主義務全部或部分履行地。。

雖然國外在確定合同履行地的標準上存有差異,但是都有一個共同的特點,即確定合同履行地的標準基本上保持單一,要么以法定履行地規則,要么以特征履行地規則,但絕不會出現同時以法定履行地和特征履行地作為確定合同履行地標準的情況。除此之外,不論是國外立法還是國際公約確定的標準,都比較簡單,利于當事人迅速做出認定,而不會出現較大的爭執。從總體上看,在確定合同履行地時應當以單一的標準進行是大勢所趨,我國的立法也應當符合這種趨勢。特征履行地規則由于存在固有的缺陷,容易引起主體對合同的不同理解,并造成合同案件管轄權異議率的居高不下。與特征履行地規則相比,法定履行地規則標準明確,易于操作,可以在一定程度上緩解司法實務中合同案件管轄權異議率居高不下的現狀,將之作為確定合同履行地的唯一標準較為合理。

當然,法定履行地規則雖然標準明確,易于操作,但是其并不能被稱作完美。如前所述,法定履行地規則由于自身的原因,在理論上還存在一些局限。不過,與特征履行地規則相比,存在于法定履行地規則上的問題并非致命性的,可以通過理論上的努力予以消除,且不會引發管轄的混亂。限于篇幅,本文只對爭議較大的四個問題加以分析,詳述如下。

(一)以實體法范疇作為確定管轄連結點的合理性問題

有關于此,存在的疑問是,管轄具有程序性特征,確定管轄的連結點應當是程序法上的范疇,實體法規定是確定實體權利義務的依據,與程序法上的履行地并非同一范疇,不能用來確定程序上的法律關系[6]168。從性質上看,第62條屬于解釋性的任意性規范,其功能之一,就在于促進合同生效而達到鼓勵交易[13],維護正常的市場秩序,以實現當事人利益和社會利益的最大化。除此之外,《合同法》第62條還應當具有程序意義上的功能,即為《民事訴訟法》第23條的解釋提供實體法上的依據。在羅馬法時代,人們并沒有對實體法和程序法進行區分,訴(actio)是法律制度及其法理的核心。直至德國普通法末期,actio開始分解成了請求權和訴權,相應地,訴訟法從私法中分離出來,私法演變成了市民社會法的體系,法律體系分裂為私法體系和訴訟法體系[14] 。不過,雖然實體法和程序法在形式上已經徹底地分離,但是兩者仍然存在著實質上的聯系,必須作為一個整體才能發揮作用。“實體法和訴訟法并不是在訴訟僅僅扮演者實現實體法的角色這一意義上聯系在一起的,而是必須組成一個有意義的整體,這一點在其他很多情況下也得到了說明。”[15]因此,以實體法規定來確定程序上的法律關系,符合司法規律。而且,以《合同法》第62條作為解釋《民事訴訟法》第23條的依據,有利于實體法和程序法組成一個有意義的整體,非但不會貶損《民事訴訟法》的地位,反而還能在一定程度上提升其在整個法律體系中的地位。

(二)當事人對多個義務進行爭執時管轄法院的確定

選擇適用法定履行地規則,就意味著對合同履行地的判斷應當以單個給付義務為單位。于是,在個案中,若當事人就多個義務產生糾紛,一旦不同義務的履行地不在同一地點時,對合同履行地應如何認定便成了問題。此種情況下,究竟以哪個合同義務的履行地作為確定案件管轄法院的基準,容易產生混亂,并進一步引發大量的管轄異議。對此,有效的對策是,當事人所爭議的若干個義務中,若只有一個主要義務,其他的都是次要義務,那么可以以該主要義務作為確定管轄法院的根據。若有兩個或兩個以上的主要義務,那么根據各主要義務認定的履行地法院都有管轄權,原告可以向任一法院提起訴訟。在原告對管轄法院做出選擇后,由于其他義務與被選擇義務出自同一法律關系,具有牽連性,所以統歸原告選擇的法院管轄。

(三)可調整的案件類型問題

以法定履行地規則作為認定合同案件管轄法院的標準,將難以在確認之訴和形成之訴中發揮作用。對此,在實踐中可以予以一定程度的妥協,即對于確認之訴和形成之訴,不再以合同履行地所在地法院為管轄法院,而直接適用原告就被告的原則。這主要考慮到,在確認之訴和形成之訴中,并沒有涉及合同的履行,案件的主要事實并不是發生于合同履行地,因此沒有必要以合同履行地所在地法院為管轄法院。實際上,關于原告就被告原則,以及合同履行地規則,二者最為合理的關系就是,前者屬于一般性原則,后者只是補充性規則。從德國、日本、瑞士以及我國臺灣地區的立法看,對合同案件管轄法院的設定,都是遵循這種規律。以之為基礎,對于確認之訴和形成之訴,直接適用原告就被告的原則,在理解上沒有多大問題。而與前述國家和地區不同,我國《民事訴訟法》第23條,是將二者理解為平行規則,具有平等適用的地位。所以,面對同樣的問題,以相同的方式處理自然會被認為是一種妥協。在時機成熟時,立法機關可以放棄這種平行規則的設計,以消除因之產生的一系列困惑。

(四)對地方保護主義的解決問題

特征履行地規則飽受詬病的一個重要原因,在于其內容的不成熟且有違司法規律,容易引發管轄異議,為司法地方保護主義的形成提供了制度基礎。那么,以法定履行地規則替代特征履行地規則后,是否就能夠杜絕地方保護主義的問題呢?對此,并不能得出肯定的結論。我國地方保護主義的出現和蔓延,是多方面原因共同作用的結果,包括中國政治體制中的司法體系、中國現行的行政區劃體制、中國經濟體制變化方面的原因,以及歷史、文化、意識等主觀性原因[16]。欲杜絕地方保護主義,必須同時對多個方面進行改革方可。因此,意圖單純依靠法定履行地規則的適用來解決地方保護主義這一難題,不切合實際。但是,即使不能杜絕地方保護主義,管轄規范也絕不能為地方保護主義所利用,不能成為助長地方保護主義的制度工具。從這方面考慮,法定履行地規則能夠減少當事人對管轄的爭議,防止了地方保護主義的乘虛而入,仍然具有較大的理論和實踐意義。

總之,不論是理論,還是其他法域的司法實踐經驗,均表明法定履行地規則在認定合同履行地時,具有比較優勢。在我國,對于合同履行地的認定,特征履行地規則已經為司法實踐證明存在較多的問題,而其他方法則欠缺充分的理論基礎,在此情況下,唯有采法定履行地規則。可以預見,隨著法定履行地規則取代特征履行地規則,成為法院認定合同履行地進而確定管轄法院的唯一標準后,一些新的問題會隨著實踐的發展而逐漸暴露出來。但這并不能成為否定法定履行地規則的借口,相反,我們應當直面問題,找到解決問題的辦法,并借機對法定履行地規則予以完善。

`五、結語

`

《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》已經自2015年2月4日起施行,其在第18條第2款規定:“合同對履行地點沒有約定或者約定不明確,爭議標的為給付貨幣的,接收貨幣一方所在地為合同履行地;交付不動產的,不動產所在地為合同履行地;其他標的,履行義務一方所在地為合同履行地。”這意味著法定履行地規則已經成為認定合同履行地的基本原則,具有優先適用的地位。然而,該解釋緊接著又就財產租賃、融資租賃合同和以信息網絡方式訂立的買賣合同之履行地作了專門規定。考慮到最高人民法院針對一些特殊合同之履行地問題所做的司法解釋仍處于生效狀態,可以得出如下結論:在合同履行地的認定方面,現行法存在著兩套規則,即法定履行地規則和特征履行地規則。毫無疑問,將法定履行地規則以司法解釋的方式確定下來,并賦予其原則性的地位,意義非凡。問題是,但凡特征履行地規則未被完全取締,圍繞其存在的問題就無法徹底消除。因此,筆者認為,在條件成熟時,我國應當借鑒其他法域的做法,以法定履行地規則作為認定合同履行地的唯一標準,為構建一套科學的管轄規范而努力。

ML

參考文獻:

[1] 李新天. 違約責任比較研究[M]. 武漢:武漢大學出版社, 2005.

[2] 宋旺興. 論民事訴訟立案審查制度[J]. 西南政法大學學報, 2008(2):89.

[3] 郭翔. 民事地域管轄與立案審查制度的沖突與協調[J]. 清華法學, 2010(2):114-119.

[4] 王勝全. 民事訴訟法中合同履行地的正本清源[M]//最高人民法院立案一庭, 立案二庭. 立案工作指導:2012年第1輯. 北京:人民法院出版社, 2012:85.

[5] 盧國平. 從履行地看買賣糾紛案件的管轄[N]. 人民法院報, 2002-12-03.

[6] 孫邦清. 民事訴訟管轄制度研究[M]. 北京:中國政法大學出版社, 2008.

[7] 王澤鑒. 民法債權總論(基本理論)[M]. 北京:北京大學出版社, 2009:121.

[8] 何能高, 饒輝華. 對合同履行地管轄的檢討與修正[M]//蘇澤林. 民商事審判管轄實務研究. 北京:人民法院出版社, 2006.

[9] Stein/Jonas/Roth, a.a.O., § 29 Rn. 25 ff.; MüKoBGB/Krüger, 6. Aulf., 2012, § 269 Rn. 9 ff.

[10] 王軼. 論合同法上的任意性規范[J]. 社會科學戰線, 2006(5):229-235.

[11] BGHZ 132, 105 = NJW 1996, 1411, 1412; Stein/Jonas/Roth, ZPO, 23. Aufl., 2014, § 29 Rn. 13 ff.; MüKoZPO/Patzina, 4. Aufl., 2013, § 29 Rn. 2 ff.

[12] 全國人大常委會法制工作委員會民法室. 《中華人民共和國民事訴訟法》條文說明、立法理由及相關規定[M]. 北京:北京大學出版社, 2012:32.

[13] 劉鐵光. 論補充性任意性規范的目的及其實現——以保證期間為例的驗證[J]. 西南政法大學學報, 2014(4):103.

[14] 中村宗雄, 中村英郎. 訴訟法學方法論[M]. 陳剛, 段文波,譯. 北京:中國法制出版社, 2009:8.

[15] 米夏埃爾.施蒂爾納. 德國民事訴訟法學文萃[M]. 趙秀舉,譯. 北京:中國政法大學出版社, 2005:109.

[16] 劉作翔. 中國司法地方保護主義之批判:兼論“司法權國家化”的司法改革思路[J]. 法學研究, 2003(1):83-98.

Abstract:

The Supreme People's Court in China chose the rule of characteristic performance place in the form of judicial interpretation about the questions of determining the contract cases' court with jurisdiction. However, because of complex content, the rule of characteristic performance place is easy to cause the disputes between the parties, and create a lot of problems. Therefore, some of the courts determine to adopt the rule of legal performance place. But this leads to the situation that two rules play a same role at the same time in practice, which further intensified the degree of chaos of contract's jurisdiction problem. The rule of legal performance place has characteristics and advantages of simple content and clear standard by comparison. We should abandon the rule of characteristic performance place, and adopt the rule of legal performance place which is simpler and more clear to determine the contract cases' court with jurisdiction when conditions are ripe.

Key Words: jurisdiction; characteristic performance place; legal performance place

本文責任編輯:李曉鋒