非禮貌策略與韻律特征的互作關系探微

孫 丹 徐春霞

(南通大學 外國語學院,江蘇 南通 226019)

非禮貌策略與韻律特征的互作關系探微

孫 丹 徐春霞

(南通大學 外國語學院,江蘇 南通 226019)

基于文獻回顧,從韻律的角度研究非禮貌言語行為的文獻數量極為有限。本文以Culpeper提出的非禮貌策略為理論基礎,篩選出江蘇省大型相親類節目《非誠勿擾》中具有沖突性的男女嘉賓對話,利用cool edit和Praat語音軟件將音頻轉換成韻律圖像,分析得出韻律與非禮貌之間的動態關系。研究結果表明:沖突性語境下,會話雙方可以通過韻律特征的變化表達非禮貌的意圖。

非禮貌策略 韻律特征 Culpeper 相親類節目

1.引言

20世紀90年代中期,蘭卡斯特大學的Culpeper以軍事話語為基礎,在權力不平等的語境下建立了非禮貌框架。該框架的提出是基于Brown&Levinson(1987)所提出的著名的禮貌框架,由此引發了對非禮貌研究的熱潮。然而,各國語言學家對非禮貌進行的研究卻極少關注韻律因素在非禮貌表達中的作用。韻律可以表達說話人的情感和態度,沒有韻律就沒有完整的信息。在實際的語用活動中,缺少韻律就會造成溝通障礙,進而使得會話雙方面臨許多困難。尤其在沖突性語境下,韻律與非禮貌的表達緊密相關。因此,我們十分有必要從韻律的角度探討非禮貌。

本文基于Culpeper的非禮貌策略,利用cool edit和Praat語音軟件對江蘇衛視大型相親類節目《非誠勿擾》中的男女嘉賓的沖突性對話進行分析。通過分析,探究非禮貌與韻律之間的潛在關系,以及說話人如何通過韻律的變化表達非禮貌的意圖。

2.非禮貌與韻律

2.1非禮貌的定義及策略。對于非禮貌的定義,不同的語言學家持有不同的觀點。外國學者Culpeper(1996)最先將非禮貌系統化,他認為非禮貌是人們在特定語境下對特定行為的消極反應。Bousfield(2008)對非禮貌的定義主要建立在面子威脅和意圖的基礎上。另外,還有一些學者認為無需考慮行為的意圖,面子、身份與非禮貌之間就存在緊密的聯系。

國內對非禮貌的研究起步較晚,真正以非禮貌為對象的研究始于丁崇明所做的關于連疊式詞語的不禮貌語言。李元勝(2006)認為非禮貌的產生很大程度上取決于語境的因素。楊子和于國棟(2007)對非禮貌的研究主要側重于說話人的言語內容或言語形式所表現出的不禮貌現象。

此外,Culpeper(2003)認為非禮貌策略是指“語言交際中用來攻擊對方面子,從而引起社會沖突和不和諧的交際策略”,他把非禮貌策略分為以下五類:(1)直接非禮貌;(2)積極非禮貌;(3)消極非禮貌;(4)虛假或諷刺性禮貌;(5)拒絕執行禮貌。

綜上所述,非禮貌行為可定義為:在特定語境下,說話人有意或無意地傷及對方臉面,令其感到尷尬和不愉快,導致氣氛不和諧的言語交際行為。我們將在接下來的實例分析中探討會話雙方如何通過使用以上非禮貌策略達到各自的交際目的。

2.2韻律的定義及構成。對于韻律,國內學者給出的解釋為聲韻和節律,也可引申為音響的節奏規律。外國學者Kohler(1995)提出的對韻律的語音學定義包括音高的變化、音強、重音的等級、語速和音質等。Couper-Kuhlen&Selting(1996)將韻律定義為話語中具有音樂性質的部分。

韻律主要由音高、語調、語速和音強等參數構成。近年來,大多數對韻律進行的研究都與語調密不可分。語調是韻律系統中一個重要的組成部分,在Merriam-Webster’s collegiate詞典中,將語調一詞定義為“說話人言語中聲音音高的升與降,并能夠傳遞說話人的情感、心理特點”。

說話人話語的韻律特征與其所表達的含義有著極其重要的關系,說話方式的變化會改變所要表達的內容的含義。因此,在實際會話交際中,以上各參數若發生變化,說話人所表達的話語含義也將隨之發生改變。

3.非禮貌行為判斷中韻律的作用

韻律特征與非禮貌之間有著密切的關系,韻律特征的變化在判定非禮貌的過程中起著至關重要的作用,它們之間的相互作用關系具體如下。

3.1音高與非禮貌。在對音高與非禮貌的研究中,語言學家Briz(2007)發現:說話人在說話時帶有攻擊性或粗魯的語言,往往具有音高起伏較大的特點。Grawunder&Winter(2010)通過對不同文化的研究發現,消極的禮貌往往具有較高的音高,而積極的禮貌則恰恰相反。Hidalgo&Folch(2011)在對西班牙語進行的研究中同樣得出了類似的結論:說話人有時采用低音高與停頓緩和語氣,從而達到減輕非禮貌的效果。

3.2語調與非禮貌。在對語調與非禮貌的研究中,Culpeper(2003)認為,語調在傳遞說話人的話語含義時有著重要的影響。說話人可以通過轉換語調模式,如升調、降調、延長、暫停等改變句意。

3.3語速與非禮貌。在對語速與非禮貌的研究中,外國語言學家Ruiz Santabalbina(2013)的研究表明,說話人語速的快慢與判斷禮貌或非禮貌的含義有著密切的關系,例如較快的語速會降低說話人的言語禮貌程度,而較慢的語速則與之相反。國內學者章婷、顧文濤(2011)對語速與禮貌和非禮貌進行的研究發現:禮貌態度與非禮貌態度相比,語速更慢,兩者都比中性語音的語速更快。

3.4音強與非禮貌。在對音強與非禮貌的研究中,人們在禮貌或是非禮貌的不同情緒下對話語語句的全局韻律特征有直接影響(Zhang et al,2006)。例如:說話人在情緒激動的狀態下,其話語的音強往往較強,而當說話人在情緒平緩的狀態下,話語的音強則較弱。說話人禮貌態度下的話語音強較弱,而非禮貌態度下的話語音強較高。

通過以上各國語言學家的研究結果可以看出,音高、語調、語速及音強與非禮貌之間存在著非常重要的互作關系。在實際會話中,若缺少以上各韻律特征,則聽話人將在獲取說話人話語的真實含義時面臨困難。

4.韻律與非禮貌的實例分析

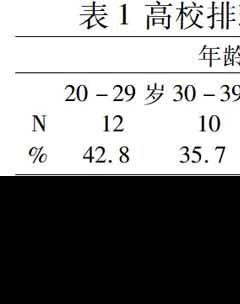

為了探討漢語語境下說話人如何通過說話的方式而非內容來傳達非禮貌,本研究基于非禮貌的判斷標準,篩選出江蘇衛視大型相親類節目《非誠勿擾》中男女嘉賓具有沖突性的對話。本文將篩選出的男女嘉賓沖突性的視頻文件轉換成音頻文件,再將音頻文件導入cool edit和Praat語音軟件生成韻律圖像,并對其進行分析,由此發現韻律與非禮貌之間潛在的關系。

男女嘉賓對話及其韻律圖像如下:

(1)女嘉賓:男嘉賓你挺霸道,你挺狠吶!

女嘉賓首先采用積極非禮貌策略,故意讓對方感到尷尬,其目的在于阻礙對方對積極面子的需求。女嘉賓在使用積極非禮貌策略時,從韻律圖像中我們可以看出其音高起伏較大、音調較高、語速較快、音強較強,情緒頗為激動,并有意地攻擊和表達對男嘉賓觀點的不滿。

(2)男嘉賓:我有點大男子主義,我承認。

面對女嘉賓直接性的語言攻擊,男嘉賓先選擇了接受策略,并開始實施消極非禮貌策略使得對方無法實現對正面面子的滿足。從韻律圖像中可以看出其音高較低、語調平緩、語速較慢,音強較弱,并且句末呈現降調趨勢,其意圖在于緩和當下沖突性的緊張氣氛。

(3)女嘉賓:但是你不覺得在愛情里邊,你這種觀點對女生是一種非常的不尊重嘛?

面對男嘉賓做出回應時采取的接受策略,女嘉賓故意不理睬其求和意圖,并繼續采取積極非禮貌策略阻礙對方對積極面子的期待。從韻律圖像顯示出的高音高、高音調、快語速及強音強中可以看出,以上參數發生變化,有意攻擊對方,女嘉賓的意圖在于質疑男嘉賓的言論。

(4)男嘉賓:霸道與不尊重沒有什么關系吧。

男嘉賓開始采取對抗策略,首先采取的是對抗中的防御策略,并繼續采取消極非禮貌策略,目的是為自己辯解。與其之前的韻律圖像進行對比,我們可以看出此時他的音高、語調、語速和音強各參數呈現平緩的趨勢,但整體并無太大變化。

(5)女嘉賓:你的獨斷專行對女生來說是一個否定,她有自己的權利,女人并不是男人的附屬品,憑什么就一定要聽你的呢?

對于男嘉賓防御性的回應,女嘉賓依然采用積極非禮貌策略對其步步緊逼。從韻律圖像中可以看出,此時女嘉賓的語速極快、音高極高、語調波動極大、音強極強,各參數相較于之前變化較大,目的是給男嘉賓造成語言上的壓迫感,進而表達其非禮貌的意圖。

(6)男嘉賓:你錯了!如果一個女生她有選擇性恐懼癥,她就喜歡我這種霸道型的,什么事給她做主。

對于女嘉賓的咄咄逼人,男嘉賓開始采取進攻策略和消極非禮貌策略,目的是通過對女嘉賓的言論的否定攻擊其面子。可以看出此時的韻律圖像中,男嘉賓說話的音強出現了明顯波動,語速加快,音強變強,情緒出現波動。

通過上述男女嘉賓對話分析可以看出韻律各參數間與非禮貌言語行為表達的互作關系。當說話人在表達非禮貌意圖時,其音高起伏較大,語速較快,音強較強;當說話人采用較低的音高、較慢的語速與較弱的音強時,其目的是緩和沖突的氣氛以達到減輕非禮貌的效果。因此,說話人可以通過說話的方式而非說話的內容表達非禮貌含義。

5.結語

基于上述對話中非禮貌與其韻律特征的分析,最終得出以下結論:沖突性的語境下,會話雙方沖突性的話語會加劇音高、語調、語速及強度的曲線波動,語速的快慢、音調的高低與非禮貌的表達有著很大的關系,即對話雙方通過韻律特征能夠表達非禮貌的意圖。相較于禮貌來說,非禮貌的語速更快、音高更高、音域范圍更窄。相反,平緩的音調有助于緩和或減輕話語的非禮貌含義,整體的低音高(global low pitch)目的是使爭論效果最小化。說話人采取低音高、降調的語音策略,目的是緩和其最初的非禮貌意圖。因此,韻律之所以能夠傳達非禮貌的意圖,關鍵不在于說話的內容,而在于說話的方式。本文通過對韻律特征的分析,為非禮貌的研究提供了一個新的視角,豐富了非禮貌發展體系,加深了對非禮貌言語行為的理解。

[1]Bousfield,Derek.ImpolitenessinInteraction.John Benjamins,Philadelphia/Amsterdam,2008.

[2]Brown.P&S.Levinson.UniversalsinLan-guageUsage:PolitenessPhenomenon.InGoody,EstherN.(ed).Questionsandpoliteness:strategies in Social Interaction[M].Cambridge:CambridgeUniversityPress,1987.

[3]Couper-Kuhlen&Selting.Prosody in conversation:International studies.Cambridge University Press,1996.

[4]Culpeper,Jonathan.“Towards an anatomy of impoliteness”.Journal of Pragmatics,1996,(25):349-367.

[5]Culpeper,Jonathan,DerekBousfield,AnneWichmann.“Impoliteness revisited:with special reference to dynamic and prosodicaspects”.JournalofPragmatics,2003,(35):1545-1579.

[6]Ruiz Santabalbina,Maria.Duración y percepción de la cortesía en espanol(experimento piloto).In Adrián Cabedo, Manuel José Aguilar&Elena López-Navarro(eds.),Estudios de lingüística:Investigaciones,propuestasyaplicaciones,2013:411-425.

[7]Zhang,S.,Ching,P.C.and Kong,F.,“Acoustic analysis of emotional speech in Mandarin Chinese”,Proc.ISCSLP,Singapore,2006:57-66.

[8]李元勝.漢語中不禮貌言語行為的順應性研究[J].現代語文,2006.

[9]楊子,于國棟.言語不禮貌現象的語用學研究[J].復旦外國語言文學,2007.

[10]章婷,顧文濤.漢語情感語音的語料設計與韻律研究[J].南京師范大學文學院學報,2011.