上海市郊區集約化供水建設的進程和模式探討

卞煜

摘 要:城市供水是城市基礎設施的重要組成部分,該文介紹了上海市郊區集約化供水的定義、意義和優勢等理論基礎,明確了建設主要目標和工程任務。回顧了2002—2015年上海市集約化的初步嘗試和有效探索,詳細描述了起步階段、全面推進和基本建成三個階段的進程。對比集約化供水前后的供水能力、水廠數、供水人口等指標的變化,突顯了集約化建設取得的顯著成效。對各類集約化模式的適用條件和優點優勢進行了深入比較,對建設過程中存在的問題進行了深刻的思考。

關鍵詞:郊區 集約化 供水建設 模式

中圖分類號:F291 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)08(a)-0214-02

城市供水是城市基礎設施的重要組成部分,城市供水的發展水平是城市現代化程度的重要標志,也是城市可持續發展的重要保障。

2002—2014年上海開展了郊區集約化供水建設,全面完成了青草沙水源地及原水系統工程,建成了崇明島東風西沙水庫及原水系統一期工程,進一步完善“兩江并舉、多源互補”的原水供應格局;推進水廠新建、擴建和水廠深度處理以及管網新建和改造;關閉一批中小水廠和內河取水口。今年年底上海將全面完成郊區集約化供水建設,基本實現水源集中、供應高效集約、水質達標、對外服務水平提升的集約化目標。

1 集約化理論

1.1 理論基礎

集約化供水的理論基礎是規模經濟理論;是指對在給定技術的條件下,人們根據生產力因素量態組合方式發展變化規模的要求,通過選擇和控制企業的規模而獲得的成本節約和收益增加。

1.2 集約化供水的定義

集約化供水是指合理進行水資源配置的自來水供應方式,從原水統籌、水廠歸并、一網分片到配套服務。它是建立在原有龐大的水務公共基礎設施基礎上進行統一規劃、運作和調度,并具有規模化的經營模式。其目的在于提高水質,優化管理和服務,降低自來水企業的成本費用,以達到社會、企業和用戶的最大效益化。

1.3 集約化供水的意義

推進上海郊區集約化供水,是建設新農村,改善民生,實現城鄉一體化統籌發展的需要;是控制風險,確保城鄉居民飲用水安全的需要;是提高郊區供水水質,限期達到國家強制性標準的需要;是保障供應,服務發展,構建與經濟社會發展水平相適應的供水基礎設施體系的需要。

1.4 集約化供水的優勢

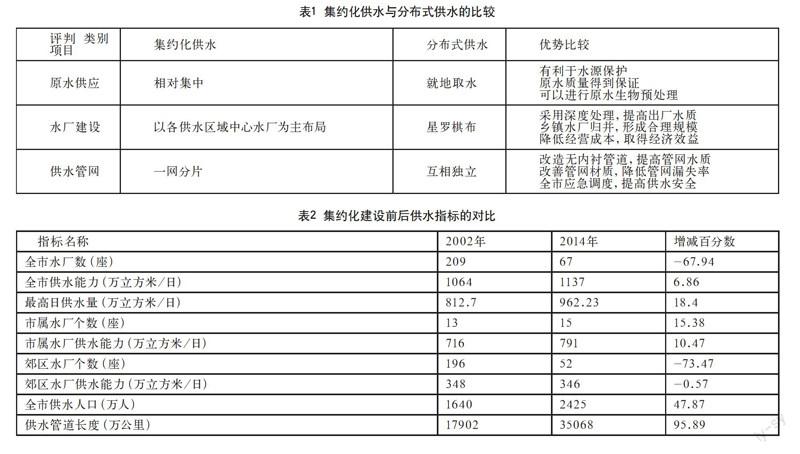

與分布式供水相比較,集約化供水在原水供應、水廠建設和供水管網方面都具有明顯的優勢。(見表1)

2 供水集約化的主要目標和建設任務

2.1 供水集約化的主要目標

供水集約化確立了三項主要目標:一是所有水源集中到《上海市水功能區劃》和“上海市飲用水水源保護條例”明確的水源保護區;二是新建和改造一批郊區中心水廠,關閉所有鄉鎮水廠和地下深井水廠;三是供水水質達到國家新頒水質標準。

2.2 供水集約化的主要工程建設任務

集約化主要工程建設任務包括:(1)新建青草沙水源地原水工程等原水工程;(2)新建和擴建水廠,增加供水能力,提升水廠處理工藝;(3)新建和改造輸配管網,降低管網漏損率等。

3 供水集約化的進程和成效

3.1 供水集約化的進程

1996年上海就開始了自來水統籌供應的嘗試。一是用相對高等級資質的縣、鄉鎮水廠切換水源。把水源水質差、制水工藝簡陋、水質保證度低的村級水廠進行關、停、并;二是在部分城鄉結合部地區,采用供水切換或饋水方式,用中心城區自來水企業的優質自來水替代郊縣(區)水廠原先的供水;三是用自來水替換原先的深井供水,共壓縮深井水量為4500立方米/日。

歷時4年(1997—2000年)的農村水廠改造和關閉工作在鞏固農村改水的成果方面取得了很大成績,改造和關閉農村村級地面水廠161座,累計受益人口達60萬余人。這是實現了郊區縣供水行業的第一次飛躍,也是大規模的郊區集約化建設的前奏。

2001年后,上海市按照農村三個集中的要求(工業向園區集中、農民向城鎮集中、農田向規模集中),分三個階段推進郊區集約化建設。

第一階段:起步階段(2002—2003年)。上海市水務局確立了從分散向集約推進的統籌發展理念,積極推進城鄉供水集約化。在全市供水規劃目標指導下,根據總量平衡、確保供應、優化布局、就近服務的原則,有關區縣政府在青浦東部徐涇、華新兩鎮,松江九亭、泗涇和新橋三鎮,以及寶山區、嘉定區和浦東新區等地區,采用由鄰近市屬供水企業逐步切換、全面接管和區屬骨干企業就近全面接管等方式開展了供水集約化工作。

第二階段:全面推進階段(2004—2014年)。

為了進一步加快推進郊區集約化供水,上海市發展和改革委員會、上海市財政局、上海市水務局聯合發布了《關于加快推進郊區集約化供水的實施意見》(滬府[2010]84號),并于2011年3月22日“世界水日”召開全市動員大會,分解各項目標任務,與各區縣政府簽訂目標責任書,要求2015年年底前本市郊區完成集約化供水任務。2011年發布了《關于印發郊區集約化供水輸水管網項目實際建設財力補貼政策實施方案的通知》,2012年發布了《郊區小口徑供水管網改建項目資金管理辦法》,為郊區供水管網改造提供了政策支持和資金補貼。郊區集約化供水被列入2011年和2012年市政府實事項目和重大工程,都超額完成了當年的計劃。

第三階段:基本建成階段(2015年)。

至2014年底,全市全面完成了青草沙水源地及原水系統工程,建成崇明島東風西沙水庫及原水系統一期工程,啟動黃浦江上游水源地工程,進一步完善“兩江并舉、多源互補”的原水供應格局,推進水廠新建、擴建和水廠深度處理,推進郊區集約化供水管網的建設和改造。到2013年底,全市共關閉郊區中小型水廠152座、內河取水口102個、公共供水深井179口。中心城區供水水質綜合合格率達到95%,郊區達到90%。達到了集中保護水源、優化水廠布局、壓縮地下水開采量、提高供水水質和管理服務水平、改善郊區發展環境等預期目標。到2015年年底,全市將基本完成供水集約化建設任務。

3.2 供水集約化建設的取得成效

經過10多年的集約化供水建設,全市特別是郊區的集約化程度有了大幅提高,原水統籌、水廠集約、管網優化、分片調度的供水格局基本形成,集約化前后供水行業發生了巨大變化。全市的水廠數大幅下降,供水能力穩步上升,供水服務人口大幅增長。特別是郊區水廠的個數下降了73.47%,但是供水能力保持基本不變,企業的規模化運營程度大大提升。具體情況見表2。

4 供水集約化的不同模式和比較

近十幾年來,上海在供水集約化進行了多方面的探索、嘗試和努力,初步總結有以下幾種模式。

4.1 不同行政區域內進行的重組

一般是在部分城鄉結合部地區,采用供水切換或饋水方式,由市屬公司逐步切換、全面接管區縣公司。在重組的過程中,需要由上級有關部門立足于重組雙方的共同利益和相同點,著重對不同意見進行充分細致的反復協商,直至雙方達成共識。這對于重組有著至關重要的作用,甚至是決定性的。市屬公司在接管之后,不僅在要投入改進郊區較落后的管網等硬件設施,更要充分利用水處理技術和服務管理水平上的優勢,幫助被接管企業盡快得到提高。此類重組對于在地理位置上較為臨近市屬公司和區縣公司較適合。

2003年,市水務局與青浦區政府在對供水方案、人員安置、資產評估、費用分攤、工程進度等方面的相關問題經過反復協商后,于7月共同簽發了《關于解決青浦區徐涇、華新兩鎮供水問題的意見》,由自來水市南公司全面負責徐涇、華新兩鎮的供水工作,解決兩鎮當前的供水矛盾,并確保兩鎮的長遠發展需求等事項以聯合發文的形式進行了認可。

4.2 同一行政區劃內進行的重組

一般是由相對高等級資質的區縣公司逐步切換、全面接管鄉鎮水廠。首先,由一個相對較為強大的區縣骨干公司先接收一個或者幾個具備條件的鄉鎮水廠,在此基礎之上,等條件成熟之后,再逐步將水質保證度較低的其他鄉鎮級水廠進行關、停、并。因為是在同一行政區劃之內進行的,在地域上有一定的優勢,行政和管理體制的理順比較容易,進程基本都是水到渠成和自然平和的。嘉定區就是這一類型的典范。區縣公司要著重于提高自身的管理,制訂正確的發展方向和規劃,做好各項工作,防止出現“消化不良”的現象。

4.3 運用股權轉讓等模式

該方式可以吸收其他社會資金甚至是國外資金投入水務事業,引進先進技術、經營理念和管理模式,不會增加水務企業的負債率和政府預算壓力,有利于打破自來水行業的國有獨資一統天下、獨家壟斷經營的格局,形成良性競爭、優化管理的良好局面。重組后,需要特別重視企業的原有職工的安排問題,避免產生社會不安定因素;重視生產運行和管理制度,嚴把產品和服務質量標準,確保供水安全。同時政府也要及時出臺水價調整方案,使企業能夠通過自身的經營獲得投資回收和收益,獲得社會效益和經濟效益的雙豐收。

5 供水集約化有關問題的反思

(1)集約化進程中,政府要著重做好各方面的協調工作,解決好可能產生的各類矛盾和糾紛,特別要重視資產處置和人員安排問題,保證社會安定團結。

(2)各供水企業要在政府的宏觀調控和監督管理下,認真落實各項措施,保證生產供應、供水水質和供水服務,確保供水行業平穩過渡和長遠發展。

(3)各個區縣應根據自身實際情況,制定符合供水實際需求的集約化方案,切不可忽略供水現狀,盲目跟從或照搬,實際操作中切忌操之過急。

參考文獻

[1]上海市城市規劃設計研究院,上海市政工程設計研究院、同濟大學.上海市供水專業規劃[Z].2001.

[2]上海市供水管理處.譜寫世界級城市供水新篇章[Z].2003.

[3]邵益生.中國城市水資源管理理論體系的框架結構[J].城市發展研究,1996(4):19-20.

[4]上海市供水管理處.行業內歷年統計年報[Z].內部資料,2002—2014.