電機組仿真系統在《鍋爐運行》課程中的應用

龔德鴻

【摘 要】根據《鍋爐運行》課程的教學難點分析,在課堂多媒體教學的基礎上,引入火電機組仿真系統的操作畫面和實操動畫改良教學課件,增加火電機組仿真系統實操環節,改進考核方式,培養學生分析問題、解決問題的能力,激發學生學習興趣。

【關鍵詞】《鍋爐運行》 ? ?電機組仿真系統 ? ? 教學內容 ? ? 教學方法 ? ? 發展方式

《鍋爐運行》是能源與動力工程專業核心課程《鍋爐原理》的后續課程,學生在掌握燃料特性、燃燒理論、鍋爐本體結構、主要輔助系統、鍋內過程和熱力計算等內容的基礎上,通過《鍋爐運行》課程的學習,進一步學習鍋爐啟停、運行調整、故障處理和經濟運行的內容。

與《鍋爐原理》課程教學內容比較,《鍋爐運行》課程更側重于運行特性分析及系統運行調整操作方面的能力培養。許多內容與汽輪機運行、熱工過程自動調節等內容有較多的交叉,如鍋爐啟動操作,由于單元機組均為滑參數聯和啟動,鍋爐、汽輪機同時啟動,許多環節相輔相成,在未學習汽輪機運行課程的情況下給教學及學生的理解帶來一定困擾,必須要借助一些特殊的教學手段或工具,才能有效保證本門課程的教學質量。

貴州大學能源與動力工程專業火電機組仿真實驗室現有6套仿真模型,基本覆蓋了本省幾乎所有壓力等級的火電機組,借助火電機組仿真系統,根據鍋爐運行課程的難點、重點,在教學中插入火電機組仿真系統中的實操畫面及特別制作的實操動畫,在課堂教學中實現理論教學與虛擬仿真教學的無縫連接,將有助于提高教學質量和教學效果。

一、《鍋爐運行》課程主要難點梳理

雖然在制訂課程教學大綱時,對每一章的難點、重點均進行了標注,并在平時教學中重點進行了講授,但教學效果仍達不到最佳。因此從09級開始,課程結束時通過問卷調查,對《鍋爐運行》的各個章節進行難點摸底,從中挑出問題較為集中的十個問題作為課程教學難點,從教學內容、教學方法上進行改進,并根據火電機組仿真系統的特點與上述內容進行銜接。十個難點包括:

1)鍋爐啟動過程;

2)爐膛安全監控系統構成及功能;

3)直流鍋爐的冷態、熱態清洗;

4)主要參數的動態特性分析;

5)燃燒器的調節及運行方式;

6)制粉系統與燃燒器的連接;

7)制粉系統的運行調節;

8)單元機組的調峰;

9)直流鍋爐中間點溫度;

10)鍋爐事故處理過程實例。

二、教學內容重新設計

《鍋爐運行》課程主要著重于學生運行能力的培養,更強調學生分析問題、解決問題的能力訓練,因此在教學中既要鞏固學生在鍋爐原理課程中的基礎知識理論,又要注重學生運用理論知識解決專業技術問題和工程實際問題的能力培養。

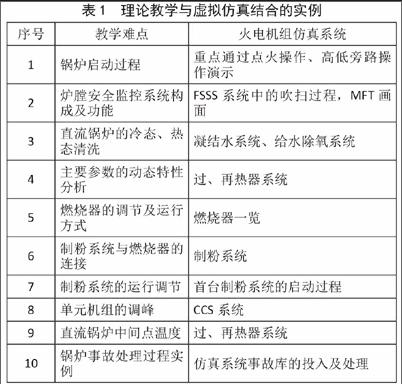

在保持原有教學大綱框架基礎上,在上述十個難點教學中,通過火電機組仿真系統相關內容與原理論教學內容結合,對教學內容重新進行設計,變抽象、枯燥的理論教學為具體對象的操作,增加實操環節,提高學生的學習主動性,取得了較好的教學效果。表1列舉了基礎理論與火電機組仿真系統相結合的一些實例:

表1 理論教學與虛擬仿真結合的實例

序號 教學難點 火電機組仿真系統

1 鍋爐啟動過程 重點通過點火操作、高低旁路操作演示

2 爐膛安全監控系統構成及功能 FSSS系統中的吹掃過程,MFT畫面

3 直流鍋爐的冷態、熱態清洗 凝結水系統、給水除氧系統

4 主要參數的動態特性分析 過、再熱器系統

5 燃燒器的調節及運行方式 燃燒器一覽

6 制粉系統與燃燒器的連接 制粉系統

7 制粉系統的運行調節 首臺制粉系統的啟動過程

8 單元機組的調峰 CCS系統

9 直流鍋爐中間點溫度 過、再熱器系統

10 鍋爐事故處理過程實例 仿真系統事故庫的投入及處理

三、教學方法優化

在原有教學中,全部教學內容已實現多媒體教學,在原黑板教學的基礎上,通過大量圖片、動畫等新型教學手段,教學質量及教學效果已獲得一定提高,但同時也出現了一些弊端,如多媒體課件翻頁速度快,學生略開小差,就會跟不上教師的上課節奏;容易讓學生養成不記筆記的習慣,學生動手能力下降。因此在教學中引入虛擬仿真教學手段很有必要。

根據《鍋爐運行》課程體系的構架,在原多媒體課件中引入火電機組仿真系統的部分畫面和實操動畫的基礎,安排4個學時的火電機組仿真系統的實際操作,分別為:

1)第一章《鍋爐啟停過程》教學結束后,學生主要進行鍋爐上水、點火、起壓等過程操作;

2)第三章《鍋爐運行參數的監督與調節》教學結束后,學生主要進行過、再熱器系統,汽包水位單沖量、三沖量控制系統切換等操作,初步進行燃燒調節操作,為第四章教學打下一定基礎;

3)第五章《制粉系統運行與調整》教學結束后,學生主要通過首套制粉系統的啟動操作進一步熟悉制粉系統的運行調整對象;

4)第六章《鍋爐常見故障及事故處理》教學結束后,通過在仿真系統事故庫中一至兩個典型鍋爐事故的投入,學生進行事故現象查找、事故分析訓練。

四、改變考核方式

《鍋爐運行》課程是能源與動力工程專業重要的專業課程,與實際聯系緊密,原采用期末考試的方式進行考核,同時課程中較少涉及設計計算,主要是對鍋爐系統運行過程中一些問題進行分析和處理,學生主要通過死記硬背來對付考試,考完即忘完。因此對課程考核方式進行了調整,采用出勤(20%)、隨堂作業(10%)、實操表現(10%)和期末考試(60%)四個部分組成學生的最終成績。

五、教學體會

通過10、11級的教學實施,在不改變學時的基礎上,增加4個學時的實操環節并未影響課程教學進度,虛擬仿真教學手段的引入,較大程度提高了學生的學習熱情和學習效果;實操環節增加了學生對原理論教學中很少介紹到的油系統、吹灰系統、冷卻系統、壓縮空氣系統等內容理解,豐富了學生的專業知識面;考核方式的改革提高了學生的出勤率和學習積極性。實踐表明,火電機組仿真系統等虛擬仿真教學手段引入課堂教學符合高校教學的需要,是實踐性環節的重要組成部分,是專業理論教學的必要補充,對提高學生專業素質有很大的幫助。

【參考文獻】

[1]黃新元.電站鍋爐運行與燃燒調整[M].北京:中國電力出版社,2008.

[2]錢進,朱兵.熱能與動力工程專業實習環節的改革與實踐[J].貴州師范大學學報(教育科學版),2005(3):72-74.