基于新媒體的個人品牌傳播模型探究

王雨佳

基于新媒體的個人品牌傳播模型探究

王雨佳

新媒體時代,個人品牌傳播成為熱點。依托新媒體平臺,個人品牌的塑造、傳播、運營比起以往有了極大的改變。本文聚焦個人品牌傳播,在品牌個性理論的基礎上對個人品牌新媒體傳播模型進行探究。結合褚時健在新媒體上的個人品牌傳播行為,對模型進一步闡釋說明,并探究模型在品牌傳播延伸、自媒體運營、品牌個性重構等方面的作用。

個人品牌;新媒體;品牌個性;模型

[作者]王雨佳,華南理工大學。

一、緒論

從20世紀五六十年代流行的品牌形象理論到末期興起的品牌個性理論,品牌與人的關系聯系日漸緊密,通過對品牌的擬人化處理,使品牌更加貼近個人認知、情感以及心理。到21世紀,個人品牌出現,超脫出產品、組織、公司等物化載體,單個的人也能夠成為一個獨立的品牌,有了很大的構建和運營的空間。

在個人品牌興起的今天,新媒體作為一種新型的傳播工具,對傳播的廣度和縱深都產生了較大影響,實現比以往宣傳方式更快的到達時間,傳播內容得以豐富化、復雜化,受眾的反饋更直接快速地投射給品牌傳播主體。個人品牌能夠依靠“自媒體”渠道得到充分的傳播。在注意力經濟時代,個人品牌營銷是個人或組織最易快捷達到成功目標的路徑之一。

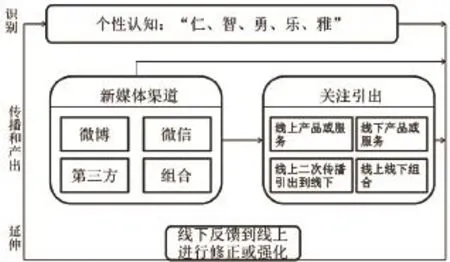

本研究模型總結出基于“識別個人品牌獨特的品牌個性,通過自媒體渠道對傳播內容進行基于獨特個性的強化和包裝,再將新媒體上龐大的關注流量引入線下形成營銷閉環,在線下的反饋可以對獨特個性進行修正和強化”的傳播流程。無數個來自各行業的、基于自媒體的個人品牌正通過這樣的方式成功運行。

本文創新點在于通過對品牌形象及品牌個性理論的研究,運用品牌個性維度里中國化了的大五模型,結合自媒體的用戶畫像,在中國新媒體語境下對個人品牌的個性維度進行補充和更新,幫助識別及挑選個人品牌的獨特個性。

二、新媒體個人品牌傳播模型概述

(一)理論基礎

美國著名學者Jenniffer Aaker,第一次根據人格理論的大五模型,以個性心理學維度的研究方法為基礎,以西方著名品牌為研究對象,發展了一個系統的品牌個性維度量表。在這套量表中,品牌個性一共可以分為五個維度:純真、刺激、稱職、教養和強壯。這5個維度下有15個層面,包括42個品牌人格特性。這套量表是迄今為止對品牌個性所做的最系統、最有影響的測量量表,并對美國、日本和西班牙的品牌個性維度進行識別。

黃勝兵、盧泰宏采用西方的詞匯法、因子分析和特質論作為方法論基礎,以來自中文語言、中國的品牌為內容,經中國消費者的實證研究發展出中國的品牌個性維度及量表,并從中國傳統文化角度闡釋了中國的品牌個性維度——“仁、智、勇、樂、雅”。

(二)模型構成

具體的模型構成見圖1。

圖1:新媒體的個人品牌傳播模型

1.識別:挑選區隔個性,形成品牌認知。已有學者經中國消費者的實證研究發展出中國的品牌個性維度及量表,并從中國傳統文化角度闡釋了中國的品牌個性維度“仁、智、勇、樂、雅”。而在新媒體語境下,可以將新媒體上個人品牌期望傳播的內容衍生出“公益”“娛樂”“技能”“藝術”“健身”五類。這五類也是時下大眾較為關心的社會議題。由于新媒體平臺的復雜性,個人品牌可以成為一個方面的權威,也同時出現了兼顧多種話題來拉近與各類受眾關系的現象。

表1:根據大五模型及其中國化的新媒體個人品牌認知畫像

在進行個人品牌的識別過程中,可以先通過新媒體個人品牌認知畫像對傳播內容的社會接受度做出預判。在大類及每一個品類內部找準定位,再找到個人品牌獨特的品牌個性,進而實現區隔。

2.傳播:選擇新媒體傳播平臺,和受眾形成良好互動。自2009年11月3日新浪微博推出、微信2011年1月21上線以來,微博與微信逐漸成為新媒體的代名詞與自媒體的主要陣地。微博與微信在傳播渠道上具有不同的特點,但兩者通過合理的運營都可以進行有效的信息傳播。在整個個人品牌自傳播過程中,由主要應用微博或微信單獨進行傳播的,由于微博微信兩者上線時間不同產生的時間差,很多自媒體也選擇同時運營微博和微信。

對于自媒體來說,微博或是微信是渠道也是平臺。如果采取的運營仍舊是“抽獎”等營銷手段,那么新媒體的新也就一定程度上失去了意義,“新”媒體只是另一個傳播渠道。新媒體之上無數自媒體的存在才使得新媒體從渠道向平臺轉型。信息的發出者與接收者合二為一,所謂“受眾”的概念逐漸被消解掉。從注重“傳”和“受”的渠道變成構成信息網絡的平臺。

3.產出:引流線上關注,線下產品落地。期望將新媒體上產生的巨大關注物質化、有形化,就涉及將線上流量引導到線下變現的過程。在這個過程中,要從線上導出,導入線下,那么首先要有足夠流入線下的內容產出。內容可以是產品,也可以是服務或以其他形態產生。基于內容對現有盈利模式進行歸類,大概涉及以下幾類:

首先,新媒體作為宣傳的一環,線上吸引關注,促進線下產品或服務的銷售。這種方式,一般通常被媒體產品或營銷傳播所采用,個人品牌線上有針對性地對受眾進行精準投放,吸引受眾在線上或線下對有形產品或服務進行購買。在微信中,一些個人品牌開設的公眾號還會提供差別服務來向受眾收取費用。

其次,個人品牌在新媒體上通常也因為能夠產生一些有價值的內容而成為廣告商投放廣告的媒體平臺。

此外,線上世界的不斷健全完善,使得購買行為能夠完全在線上進行。通過一鍵點擊能夠直接轉移到支付渠道,極大縮短購買流程,加大了轉化率。

4.延伸:線上線下實時監測,延伸關注得到反饋。

即使在新媒體平臺上,傳者和受者逐漸融為一體。但從信息流的角度來說,對個人品牌的運營依然是在流程中運行著。正因為新媒體無限縮短了受眾反饋的時間和所需的成本,能夠使個人品牌實時監控用戶反應,即時對新媒體個人品牌傳播模型的其他環節進行調整。

三、個人品牌傳播案例

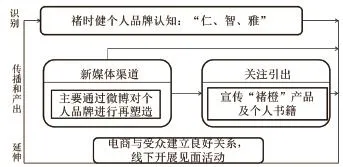

在此通過個人品牌傳播案例來對新媒體個人品牌傳播模型進行解析。基于新媒體平臺個人品牌的運作涵蓋日常運營、媒體內容產品的創造和延伸等,這里選取褚時健通過新媒體營銷“褚橙”推動其個人品牌的再發展來分析新媒體的個人品牌傳播模型的廣泛適用性。

圖2:褚時健新媒體的個人品牌傳播模型

褚時健是中國的昔日“煙王”,75歲時再創業種橙。2012年,由電商運營,“褚橙”進京,造成互聯網震動。對于互聯網的主要使用受眾——年輕群體來說,褚時健的事跡并不為眾人所知。本來生活網通過聯合、體驗、幽默、病毒等多種營銷方式在新媒體平臺上推廣“褚橙”。與此同時,褚時健的個人品牌也經歷了一個再構成的過程。“人生總有起落,精神終可傳承”等推廣口號不僅使得褚時健的事跡深入人心,同時與受眾之間又極大地減少了隔閡,個人品牌經由專業推廣方式重新樹立。在這之后,褚橙銷售走俏,褚時健授權的書籍也得到了推廣。本來生活網作為垂直電商吸引了大批用戶,褚老經此一役又重回大眾視野。

[1]宋玉書.面對個人品牌營銷的媒體博弈[J].遼寧大學學報,2009(2).

[2]Aaker,D.A.Building Strong Brands[M].New York:The Free Press,1996.

[3]Aaker,J.L.Dimensions of brand personality[J].Journal of Marketing Research,1997,34(3).

[4]Aaker,J.L.,Benet-Martinez,V.and Garolera,J.Consumption symbols as carriers of culture:a study of Japanese and Spanish brand personality constructs[J].Journal of Personality and Social Psychology,2001,81(3).

[5]黃勝兵,盧泰宏.品牌個性維度的本土化研究[J].南開管理評論,2003(1).

[6]李巖,宋玉書.論個人品牌營銷的網絡傳播策略[J].東南傳播,2010(4).

[7]景雋.褚時健 從“煙王”到“橙王”[J].品牌,2013(6).