不同身份的撫養者對幼兒親子依戀發展的影響研究

崔小煦+++林云強

【摘要】本研究通過問卷法對185名3~6歲幼兒的親子依戀發展水平及特點進行調查,以探究不同身份的撫養者對幼兒親子依戀發展的影響。結果顯示:(1)幼兒親子依戀總體發展水平較高,其中“與家人的關系”得分最高,“一般行為傾向”“與生人的關系”次之。(2)撫養者身份對于幼兒親子依戀發展具有顯著影響,主要由(外)祖父母撫養的幼兒親子依戀發展水平顯著高于主要由父母撫養的幼兒。(3)撫養者身份對幼兒“與家人的關系”和“與生人的關系”均有顯著影響,但對幼兒“一般行為傾向”的影響較小。

【關鍵詞】幼兒;撫養者身份;親子依戀;影響研究

【中圖分類號】G616 【文獻標識碼】A 【文章編號】1004-4604(2015)09-0041-05

依戀是兒童早期生活中最重要的社會關系之一,是個體社會性發展的開端。親子依戀是指兒童與撫養者之間長久、持續的情感聯結,表現為兒童對撫養者的追隨、依附及由此帶來的歸屬感和安全感。〔1-3〕安全的親子依戀不僅有利于幼兒的社會化發展,還直接影響到幼兒人格的完善。〔4〕諸多研究對影響幼兒親子依戀發展的因素進行了探討,其中,撫養者身份是一重要因素。

因此,本文以撫養者身份對幼兒親子依戀發展的影響為切入點,探討幼兒親子依戀安全性水平與撫養者身份的關系,并提出相應建議,以期提高幼兒的親子依戀安全性水平。

一、 研究設計

(一)研究對象

本研究以浙江省H市某幼兒園及N市某幼兒園的250名幼兒為研究對象,共發放家長問卷250份,回收229份,其中有效問卷185份,有效率為80.8%。

(二)研究工具

研究工具為《幼兒親子關系發展調查問卷》。該問卷包括兩部分內容:第一部分內容主要涉及幼兒及其家庭基本情況,如幼兒性別、年齡,撫養者身份、職業,教育支出等方面。第二部分內容改編自“沃特斯-迪因兒童依戀行為分類卡片”,以問卷形式呈現,請家長根據幼兒實際生活中的行為表現與問卷列出的依戀行為項目的相似程度進行九級評定。相似度越高,則得分越高,其所代表的親子依戀安全性水平也就越高(反向題在數據錄入時進行了正向轉換)。問卷共分三個維度,即“與家人的關系”“與生人的關系”和“一般行為傾向”。〔5〕其中,“與家人的關系”共51個題項,涉及與主要家庭成員的親善敵對、安全依靠、分離焦慮、身體接觸、吸引注意等內容;“與生人的關系”共14個題項,主要涉及對人的興趣和趨避性表現等內容;“一般行為傾向”共25個題項,涉及活動性、反應強度、情緒、堅持性、感覺閾限及愛憐行為等內容。

(三)數據處理

數據運用SPSS 16.0進行統計分析。

二、研究結果與分析

(一)幼兒及家庭的基本情況

185份有效問卷中,涉及的男孩共97位,女孩共88位。平均年齡為4.12歲,其中4~5歲(含4歲)占53.0%,3~4歲(含3歲)與5~6歲(含5歲)分別占34.0%、13.0%。城市家庭75.7%,農村家庭24.3%。主要撫養者為母親的幼兒超過半數,占58.4%,父親為主要撫養者的幼兒占35.1%,(外)祖父母為主要撫養者的占6.5%。母親的生育年齡集中在23~35歲之間,占比高達92.5%。父親的生育年齡也多在23~35歲之間,占比為84.8%。家庭關系和睦或較為和睦的占92.4%,7.6%的幼兒家庭關系為一般。

(二)幼兒親子依戀發展的總體水平

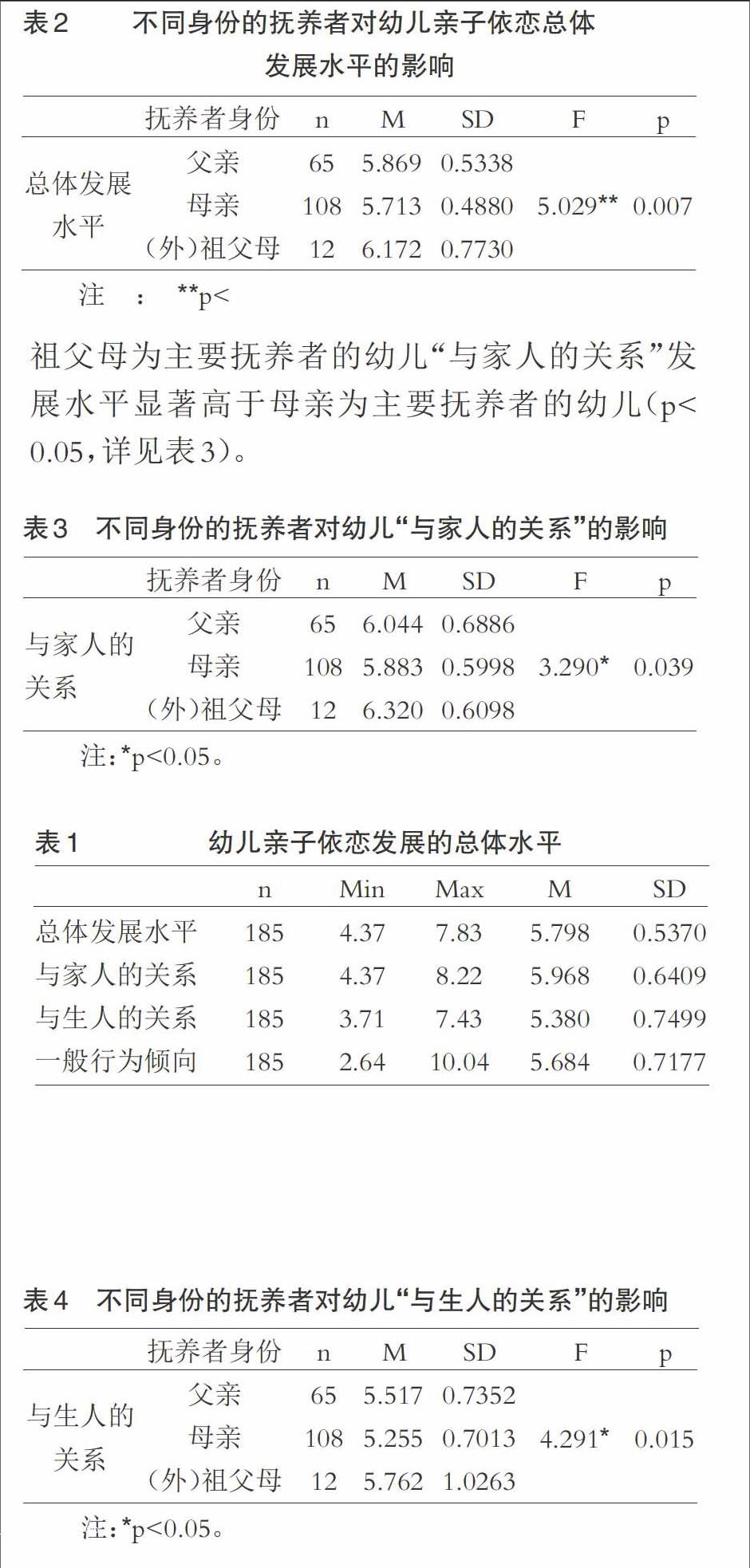

結果顯示:幼兒親子依戀總體水平居中偏上(M=5.798,SD=0.5370)。其中,幼兒“與家人的關系”得分最高(M=5.968),其次是“一般行為傾向”(M=5.684),“與生人的關系”得分最低(M=5.380)。詳見表1。

(三)幼兒親子依戀發展水平與撫養者身份的關系

1.幼兒親子依戀總體發展水平與撫養者身份的關系

研究中,撫養者的身份主要有父親、母親、(外)祖父母。結果顯示,撫養者身份對于幼兒親子依戀總體發展水平有非常顯著的影響(F=5.029,p<0.01)。事后多重比較發現,(外)祖父母作為主要撫養者的幼兒親子依戀總體發展水平顯著高于母親為主要撫養者的幼兒(p=0.005,詳見表2)。

2.幼兒親子依戀各維度發展水平與撫養者身份的關系

(1)與家人的關系

撫養者身份對幼兒“與家人的關系”有顯著影響(F=3.290,p<0.05)。事后多重比較發現,(外)祖父母為主要撫養者的幼兒“與家人的關系”發展水平顯著高于母親為主要撫養者的幼兒(p<0.05,詳見表3)。

(2)與生人的關系

撫養者身份對幼兒“與生人的關系”有顯著影響(F=4.291,p<0.05)。事后多重比較發現,(外)祖父母為主要撫養者的幼兒“與生人的關系”發展水平顯著高于母親為主要撫養者的幼兒(p<0.05),而父親為主要撫養者的幼兒“與生人的關系”發展水平高于母親為主要撫養者的幼兒(p<0.05),(外)祖父母和父親為主要撫養者的幼兒之間沒有顯著性差異(p=0.290,詳見表4)。

(3)一般行為傾向

結果顯示,撫養者身份對幼兒的“一般行為傾向”沒有顯著影響(F=2.481,p>0.05,詳見表5)。

三、討論

(一)幼兒親子依戀總體發展水平居中偏上

研究顯示,幼兒親子依戀總體發展水平居中偏上(M=5.80,SD= 0.537),最低分為4.37,最高分為7.83。這與李凌(2005)的研究結果基本一致。〔6〕這表明,上世紀70年代以來的“非母親撫養”(Nomaternal Care)給幼兒發展帶來的消極影響得以緩解,但母親仍是重要的撫養者,本研究中母親撫養的比例也達到58.4%。

(二)幼兒親子依戀發展水平具有明顯差異

各維度的幼兒親子依戀發展水平同樣呈居中偏上的特點,并表現出較為明顯的差異。其中,“與家人的關系”得分(M=5.968 )高于“一般行為傾向”(M =5.684),而“與生人的關系”得分最低(M=5.380)。

在 “與家人的關系”方面,得分高的3項分別是“見到我進門,孩子馬上會表現得很高興。他會笑著和我打招呼,給我看他的玩具,向我招手,或向我問好”“受傷或不高興時,孩子愿意接受我或者其他成人的安撫”以及“孩子能夠按照我的要求與我分享他的玩具或食物”。這表明,幼兒能夠接受撫養者的安撫,與撫養者之間有較為親密的身體接觸,能夠正確感知撫養者的情緒,理解撫養者的指令并做出相應的行為。

在“一般行為傾向”方面,幼兒在“孩子大部分時間都很愉快,喜歡參加各種活動”“新的游戲或玩具對孩子有極強的吸引力”“和我比起來,孩子更為活潑好動”三項中得分較高。在“孩子時常會專注于某事而聽不到別人對他講話”“孩子把大部分時間花在固定的幾個玩具或最喜愛的活動上”兩項中得分較低。這表明,多數幼兒性格較為開朗,這與家長自評中50.3%的幼兒屬容易型氣質類型的調查結果基本吻合。幼兒興趣廣泛且情緒較穩定,但專注性略有欠缺。

在“與生人的關系”方面,幼兒得分最高的3項分別是“孩子一開始會認生,但很快就可以與陌生的人或事物熟悉起來”“如果客人對孩子所做的事表示贊許或愉快,孩子就會一遍又一遍地重復做這件事”以及“孩子對誰都笑”。然而,幼兒在“如果初次見面時,大人把孩子惹得不高興了,孩子很快就會對此人失去興趣”項目中得分較低,表明幼兒對陌生的人或事物有較濃厚的興趣,初步了解了一些社交規范,但社交技能有待發展。

(三)撫養者身份對幼兒親子依戀發展水平具有重要影響

1.撫養者身份與幼兒親子依戀總體發展水平的關系

結果顯示,撫養者身份對幼兒親子依戀總體發展水平有非常顯著的影響(F=5.029,p<0.01),可以認為,這和撫養者的敏感性以及教養方式密切相關。

(1)不同身份撫養者的敏感性存在差異

Ainsworth等(2001)將母親的敏感性定義為母親對幼兒身體和情感需要的敏感程度,并將其作為區分安全型母親和非安全型母親的重要標準。〔7〕多項研究也均證實,適度的敏感性是反映親子依戀質量的重要指標。本研究中,幼兒父母的生育年齡集中在23~35歲之間,育兒經驗的缺乏、快節奏的生活狀態,使他們常常無法及時了解幼兒的情感需要,敏感性相對較弱。而(外)祖父母具有相對豐富的育兒經驗,生活節奏相對較慢,照料、教育(外)孫輩是其生活重心,因此他們往往對幼兒的需求更加敏感,回應也更為準確和及時。

(2)不同身份的撫養者的教養方式不同

研究中,雖然(外)祖父母的樣本相對較少,但多以民主型的教養方式為主。研究表明,撫養者的教養行為對幼兒親子依戀發展水平具有重要影響,民主型的教養方式有利于安全型親子依戀關系的形成。〔8〕研究發現,多數(外)祖父母在教養過程中,對幼兒的支持、激勵行為多,責備、懲罰行為少,容易幫助幼兒形成安全感和歸屬感。〔9〕

2.撫養者身份與幼兒親子依戀各維度發展水平的關系

撫養者身份對幼兒“與家人的關系”及幼兒 “與生人的關系”均有顯著影響。幼兒“與家人的關系”是判斷幼兒是否將撫養者視為“安全依靠”的重要因素。(外)祖父母較父母而言,更多關注幼兒的生活起居,而父母比較關注幼兒知識的獲得和能力的發展,這在一定程度上導致了兩者在教養方式上的差異,從而影響到幼兒的親子依戀發展水平。上海市婦聯的一項研究表明,上海近60%的0~6歲幼兒主要由祖輩看護,其中30%直接放在祖輩家中撫養。〔10〕幼兒與(外)祖父母相處時間較長也可能是導致幼兒“與家人的關系”產生差異的原因。

“與生人的關系”集中體現在幼兒對他人的興趣及趨避性兩方面,導致這一維度產生差異的原因可能是由于(外)祖父母較父母而言,生活方式較為悠閑,他們能抽出時間陪幼兒外出游玩,幼兒也有更多的機會和他人接觸。研究還發現,撫養者身份對幼兒“一般行為傾向”沒有顯著影響。這一方面可能與祖輩的業余生活日益豐富有關;另一方面也可能與父輩家長因職場壓力大而缺乏陪伴幼兒的時間有關。

四、建議

(一)重視家庭教育,正確認識隔代教育

中國老齡科研中心對全國20083位老人進行的調查顯示,照看孫輩的老人有66.47%,城鄉隔代撫養孫輩的女性老人分別高達71.95%和73.45%。〔11〕可見,隔代教育現象較為普遍。隔代撫養為年輕父母減輕了壓力,但其中存在的弊端也飽受爭議。本研究卻發現,撫養者身份對于幼兒親子依戀發展水平具有顯著影響,(外)祖父母為主要撫養者的幼兒親子依戀發展水平顯著高于父母親為主要撫養者的幼兒。這表明,在幼兒發展過程中,(外)祖父母對于幼兒的情緒情感需要具有較高的敏感性,具有特別的撫養優勢。因此,應正視祖輩在幼兒成長過程中的積極作用,給予他們足夠的信任與理解。

(二)把握教育契機,提高親子互動質量

在親子互動過程中,家長要盡量做到專注和投入。有研究發現,母親陪伴孩子的時間并未對母子依戀產生顯著影響,而母親陪伴孩子愿望的強弱則對母子依戀有顯著影響。〔12〕親子依戀體現的是雙方的情感聯結,不過,保證陪伴時間是重要前提。若家長沒有足夠的間陪伴幼兒,則需通過其他途徑表達對孩子的關心和愛意。

在父母為主要撫養者的家庭中,父母既要承擔教養責任,又要擔負著家庭經濟重擔,陪伴子女的時間相對較少。幼兒可能會因父母工作較為忙碌而較早進入托幼機構,為此,父母應注意支持和鼓勵幼兒積極探索新環境,幫助幼兒建立與教師、同伴及其他人良好的人際關系,鼓勵幼兒分享與自己托幼機構生活經驗的趣事,以讓幼兒在交流中感受到新環境的溫暖,并意識到自己是新集體中的一員。

(三)提高教養水平,協調配合形成教育合力

家庭成員間教育意見不一致是影響幼兒親子依戀發展水平的重要因素。〔13〕協調一致的教養環境是幼兒身心健康發展的必要條件。首先,父母應切實擔負起教養子女的主要責任,祖輩應給予積極配合。其次,要認識到父輩與祖輩各具教育優勢,父輩教育觀念可能更為科學但也可能缺乏實踐經驗,祖輩教養經驗豐富但也可能容易步入經驗誤區。所以,雙方在教養過程中,應取長補短,共同提高教養水平,努力為幼兒提供更適宜的成長環境。最后,年輕家長與祖輩應加強溝通,力求教育意見的一致。

參考文獻:

〔1〕〔4〕宋海榮,陳國鵬.關于兒童依戀影響因素的研究述評〔J〕.心理科學,2003,(1):167-168.

〔2〕BECKWITH L, COHEN S E, HAMILTON C. Maternal sensitivity during infancy and subsequent life events relate to attachment representation at early adulthood〔J〕.Developmental Psychology,1999,35(3):693-700.

〔3〕林云強,張福娟.自閉癥兒童依戀研究述評〔J〕.心理科學,2012,(3):725-729.

〔5〕〔6〕〔12〕李凌.早期養育經驗與母子依戀水平的相關研究〔J〕.心理科學,2005,28(3):699-701.

〔7〕MIINS E,FERNYHOUGH C,FRADLEY E,et al.Rethinking maternal sensitivity:Mothers comments on infants mental processes predict security of attachment at 12 months〔J〕.Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2001,42(5):637-648.

〔8〕梁堂華,等.嬰幼兒依戀行為背后的心理安全需求〔J〕.長沙大學學報,2010,24(3):122-124.

〔9〕李芳霞.祖父母看護對親子依戀關系的影響研究〔J〕.寧夏師范學院學報:社會科學版,2013,34(4):130-133.

〔10〕李丹.兒童發展心理學〔M〕.上海:華東師范大學出版社,1995.

〔11〕沈鋤云.認知隔代教育〔J〕.老年人,2000,(9):4-5.

〔13〕李秀紅,等.75例嬰幼兒對母親的依戀性質及影響因素〔J〕.中國心理衛生雜志,2004,(5):291-293.