數學課要善于培養學生提問的能力

黃隆智

中圖分類號:G623.5 文獻標識碼:A 文章編號:1002-7661(2015)21-0060-02

張興朝教授認為:培養學生的問題意識和創新意識不是一朝一夕可以完成的事情,教師要通過示范、指導、評價等多種途徑促進學生的問題意識。

一、鼓勵學生質疑問難,讓學生敢問

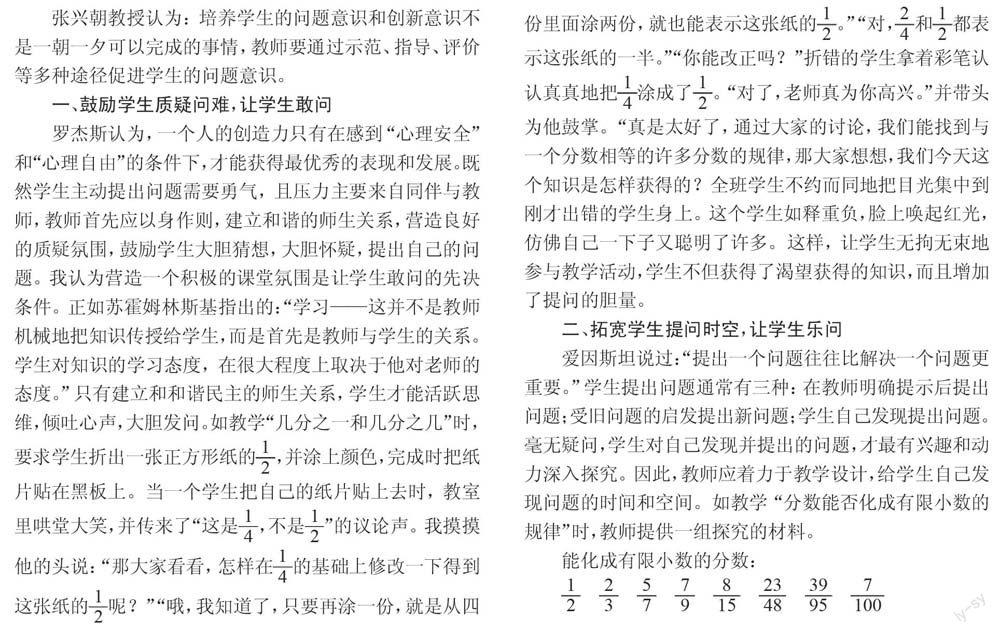

羅杰斯認為,一個人的創造力只有在感到“心理安全”和“心理自由”的條件下,才能獲得最優秀的表現和發展。既然學生主動提出問題需要勇氣,且壓力主要來自同伴與教師,教師首先應以身作則,建立和諧的師生關系,營造良好的質疑氛圍,鼓勵學生大膽猜想,大膽懷疑,提出自己的問題。我認為營造一個積極的課堂氛圍是讓學生敢問的先決條件。正如蘇霍姆林斯基指出的:“學習——這并不是教師機械地把知識傳授給學生,而是首先是教師與學生的關系。學生對知識的學習態度,在很大程度上取決于他對老師的態度。”只有建立和和諧民主的師生關系,學生才能活躍思維,傾吐心聲,大膽發問。如教學“幾分之一和幾分之幾”時,要求學生折出一張正方形紙的,并涂上顏色,完成時把紙片貼在黑板上。當一個學生把自己的紙片貼上去時,教室里哄堂大笑,并傳來了“這是,不是”的議論聲。我摸摸他的頭說:“那大家看看,怎樣在的基礎上修改一下得到這張紙的呢?”“哦,我知道了,只要再涂一份,就是從四份里面涂兩份,就也能表示這張紙的。”“對,和都表示這張紙的一半。”“你能改正嗎?”折錯的學生拿著彩筆認認真真地把涂成了。“對了,老師真為你高興。”并帶頭為他鼓掌。“真是太好了,通過大家的討論,我們能找到與一個分數相等的許多分數的規律,那大家想想,我們今天這個知識是怎樣獲得的?全班學生不約而同地把目光集中到剛才出錯的學生身上。這個學生如釋重負,臉上喚起紅光,仿佛自己一下子又聰明了許多。這樣,讓學生無拘無束地參與教學活動,學生不但獲得了渴望獲得的知識,而且增加了提問的膽量。

二、拓寬學生提問時空,讓學生樂問

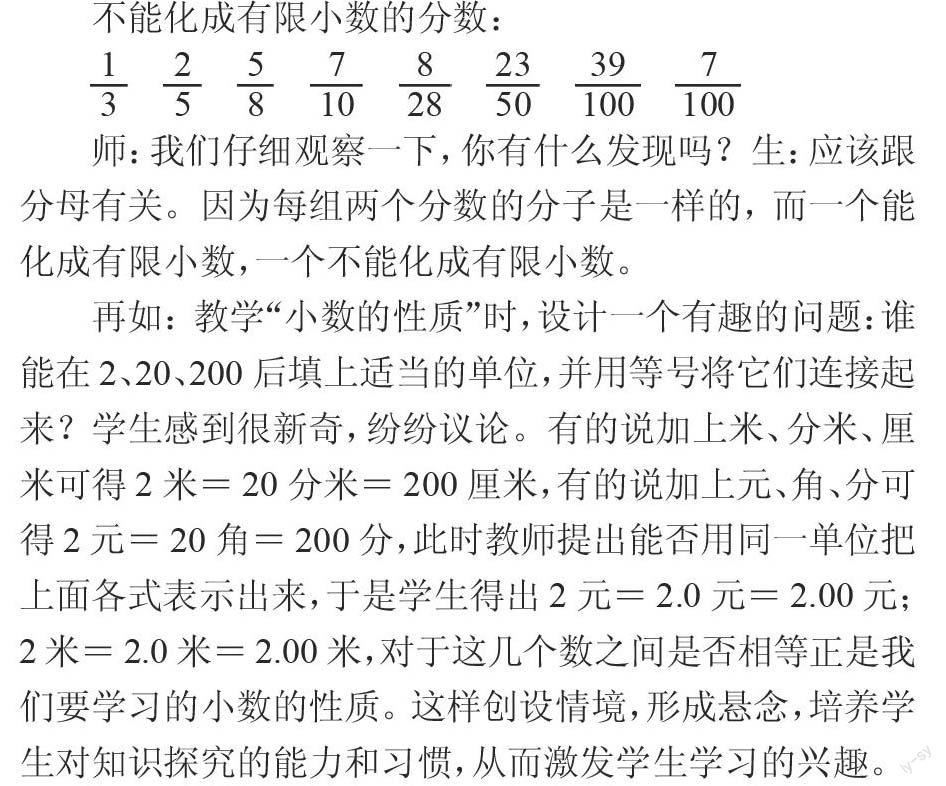

愛因斯坦說過:“提出一個問題往往比解決一個問題更重要。”學生提出問題通常有三種:在教師明確提示后提出問題;受舊問題的啟發提出新問題;學生自己發現提出問題。毫無疑問,學生對自己發現并提出的問題,才最有興趣和動力深入探究。因此,教師應著力于教學設計,給學生自己發現問題的時間和空間。如教學“分數能否化成有限小數的規律”時,教師提供一組探究的材料。

能化成有限小數的分數:

不能化成有限小數的分數:

師:我們仔細觀察一下,你有什么發現嗎?生:應該跟分母有關。因為每組兩個分數的分子是一樣的,而一個能化成有限小數,一個不能化成有限小數。

再如: 教學“小數的性質”時,設計一個有趣的問題:誰能在2、20、200后填上適當的單位,并用等號將它們連接起來?學生感到很新奇,紛紛議論。有的說加上米、分米、厘米可得2米=20分米=200厘米,有的說加上元、角、分可得2元=20角=200分,此時教師提出能否用同一單位把上面各式表示出來,于是學生得出2元=2.0元=2.00元;2米=2.0米=2.00米,對于這幾個數之間是否相等正是我們要學習的小數的性質。這樣創設情境,形成懸念,培養學生對知識探究的能力和習慣,從而激發學生學習的興趣。

三、引導學生提問技巧,讓學生會問

教師除指導學生如何描述自己的問題外,還可指導學生如何拓寬提問視角,提出更大、更有思考度的問題。

(1)引導學生從“課題”中提出問題

課題是教材重要的資源,同時也是許多問題的隱藏之處。讓學生從課題中提出一些簡單的問題,不僅能培養學生提出問題的勇氣和能力,還能養成愛提問題的良好習慣,成為激活學生學習的內驅力,變“要我學”為“我要學”。如在出示了“比的基本性質”這一課題后,學生會提出“什么是比的基本性質?”“它有何作用?”“它與商不變的性質、分數的基本性質,有什么區別與聯系?”等。由于這些問題來源于學生的需要,適合他們的認知水平,因此學生在學習過程中會更為積極主動地探索。

(2)引導學生從新舊知識聯系中提出問題

數學知識前后聯系緊密,許多新知識的延伸與發展,在新舊知識的聯系中,只要認真思考就能產生許多問題。如,學習了分數的基本性質后,聯系商不變的性質,有學生就提出:“商不變性質也用‘被除數和除數同時乘以或除以相同的數(0除外),商不變這樣敘述行嗎?”“分數的基本性質用‘分子和分母同時擴大和縮小相同的倍數,分數的大小不變這樣的方式來敘述合適嗎?”

(3)引導學生從認知沖突中提出問題

由于小學生的生活經歷有限,知識積累少,在實際生活中往往會與所學知識產生認知上的沖突,這是學生提出問題的一個良機,教師要及時給予引導。例如,學習了比的知識后,“比的后項不能為0”就與學生在觀看各種球類比賽中,比分的后項可以是0(如3:0,15:0等)的認知產生沖突。于是問題由此產生:“在什么情況下,比的后項可以是0?”“我們所學的比與球賽中的比是一回事嗎?”

教師要認識到培養學生“問題意識”不僅是一種教育觀念,更是一個涉及教學方式的問題。教師必須善加引導,方能使學生逐步會用數學的眼光觀察世界,于無疑處生疑,捕捉“問”的契機,不但愛問,而且善問。數學教人求真,提出問題讓每一個學習數學的人都“有思想”“不盲從”“會思考”“問題是數學的心臟”。有了問題,學生的思維就有了方向;有了提出問題的能力,學生就敢于提出問題,善于提出問題。學生學會提問,在學習中有“新發現”,就能進一步增強學習的積極性和探索精神,從而在不同的起跑線上逐步發展“自我”,完善“自我”。

(責任編輯 曾 卉)