致病微生物對(duì)養(yǎng)殖扇貝的質(zhì)量安全影響

李坤++田斌++郭慶祝

摘 要: 基于某地區(qū)致病微生物對(duì)養(yǎng)殖扇貝食品質(zhì)量安全影響進(jìn)行周年分析,通過國(guó)標(biāo)、行標(biāo)檢測(cè)方法對(duì)扇貝產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測(cè),得出相關(guān)指標(biāo)的數(shù)據(jù),獲得有關(guān)地域的數(shù)據(jù)、季節(jié)性周期數(shù)據(jù),從而對(duì)養(yǎng)殖扇貝食品安全數(shù)據(jù)的變化加以分析,旨在通過養(yǎng)殖扇貝食品致病微生物指標(biāo)的研究為科學(xué)監(jiān)管貝類衛(wèi)生提供一些理論依據(jù)。

關(guān)鍵詞: 致病微生物;養(yǎng)殖扇貝;質(zhì)量安全;影響;分析

中圖分類號(hào): D035

文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

養(yǎng)殖扇貝營(yíng)養(yǎng)豐富、味道鮮美,因而深受人們喜愛,成為廣泛食用的食材。但是雙殼貝類有非選擇性濾食的習(xí)性,如果養(yǎng)殖區(qū)的水質(zhì)、底質(zhì)受到污染,那么貝類在濾水?dāng)z食的同時(shí)也會(huì)將生長(zhǎng)環(huán)境中的致病菌、有毒藻類、農(nóng)獸藥殘、重金屬等有毒有害物質(zhì)富集于體內(nèi),如果不加以控制,當(dāng)富集的量超過一定程度,極易爆發(fā)食用人群的規(guī)模性食物中毒,所以應(yīng)對(duì)貝類質(zhì)量安全情況嚴(yán)格監(jiān)測(cè)監(jiān)管,避免發(fā)生大規(guī)模群體食品安全事件。

1 養(yǎng)殖貝類質(zhì)量現(xiàn)狀

由于養(yǎng)殖、交通運(yùn)輸?shù)葪l件要求,扇貝的養(yǎng)殖區(qū)大多位于沿海、海灣等近海水域[1]。隨著我國(guó)近年來經(jīng)濟(jì)建設(shè)如火如荼地開展,工農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度不斷提高,人民生活水平日益提高,付出的代價(jià)則是大量的生活污水、工業(yè)廢水等排泄物都不斷地排入大海,污染了海洋環(huán)境,扇貝等海洋生物的生活環(huán)境自然也每況愈下,每年高達(dá)數(shù)以億噸未經(jīng)處理而直接排放入海的廢水,使扇貝養(yǎng)殖環(huán)境受到致病菌、重金屬和藥殘等有毒有害物質(zhì)的污染的風(fēng)險(xiǎn)大大增加。

針對(duì)我國(guó)目前的貝類質(zhì)量安全狀況,國(guó)內(nèi)專家進(jìn)行了探討和研究,劉俊榮[2]指出:海洋貝類的安全問題具有鮮明的原料特殊性,潛在風(fēng)險(xiǎn)的問題比較突出。其安全問題可以歸為海洋毒素、細(xì)菌與病毒、重金屬及污染物三大類。蔡友瓊等[3]針對(duì)我國(guó)貝類衛(wèi)生狀況進(jìn)行分析,指出海產(chǎn)貝類污染包括微生物污染,例如甲艇病毒大腸桿箘等,主要來源于工業(yè)與生活污水的排放。目前,國(guó)際上在對(duì)海水貝類的衛(wèi)生監(jiān)管上,歐盟和美國(guó)的方法具有很強(qiáng)的代表性,采用規(guī)范養(yǎng)殖的管理和標(biāo)準(zhǔn)化貝類海區(qū)劃分來進(jìn)行控制。歐共體理事會(huì)指令和CAC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的海區(qū)分類是以貝類中微生物的含量作為分類指標(biāo),歐洲養(yǎng)殖水域類別的劃分主要以微生物指標(biāo)作為劃分依據(jù)[4],重點(diǎn)是埃希氏菌屬大腸群類微生物,而美國(guó)也是以海水中的微生物含量作為海區(qū)劃分依據(jù)。綜上說明致病微生物是影響貝類產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因子。

2 致病微生物對(duì)養(yǎng)殖扇貝的影響

影響?zhàn)B殖扇貝食品安全的微生物種類較多,根據(jù)貝類產(chǎn)品污染的特點(diǎn)[5],本調(diào)查研究通過三年時(shí)間對(duì)某地區(qū)的養(yǎng)殖扇貝抽樣檢測(cè),測(cè)定養(yǎng)殖扇貝大腸桿菌和菌落總數(shù)兩個(gè)安全指標(biāo),了解當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖扇貝食品的微生物污染狀況來衡量養(yǎng)殖扇貝食品的安全性。

2.1 調(diào)查海區(qū)設(shè)定

所選調(diào)查地點(diǎn)為東北沿海城市d市,為東北沿海地區(qū)主要貝類生產(chǎn)區(qū),根據(jù)該地區(qū)貝類生產(chǎn)情況對(duì)主要養(yǎng)殖區(qū)進(jìn)行采樣調(diào)查。在選擇的監(jiān)測(cè)點(diǎn)位上三年連續(xù)進(jìn)行采樣調(diào)查。

2.2 樣品的采集與處理

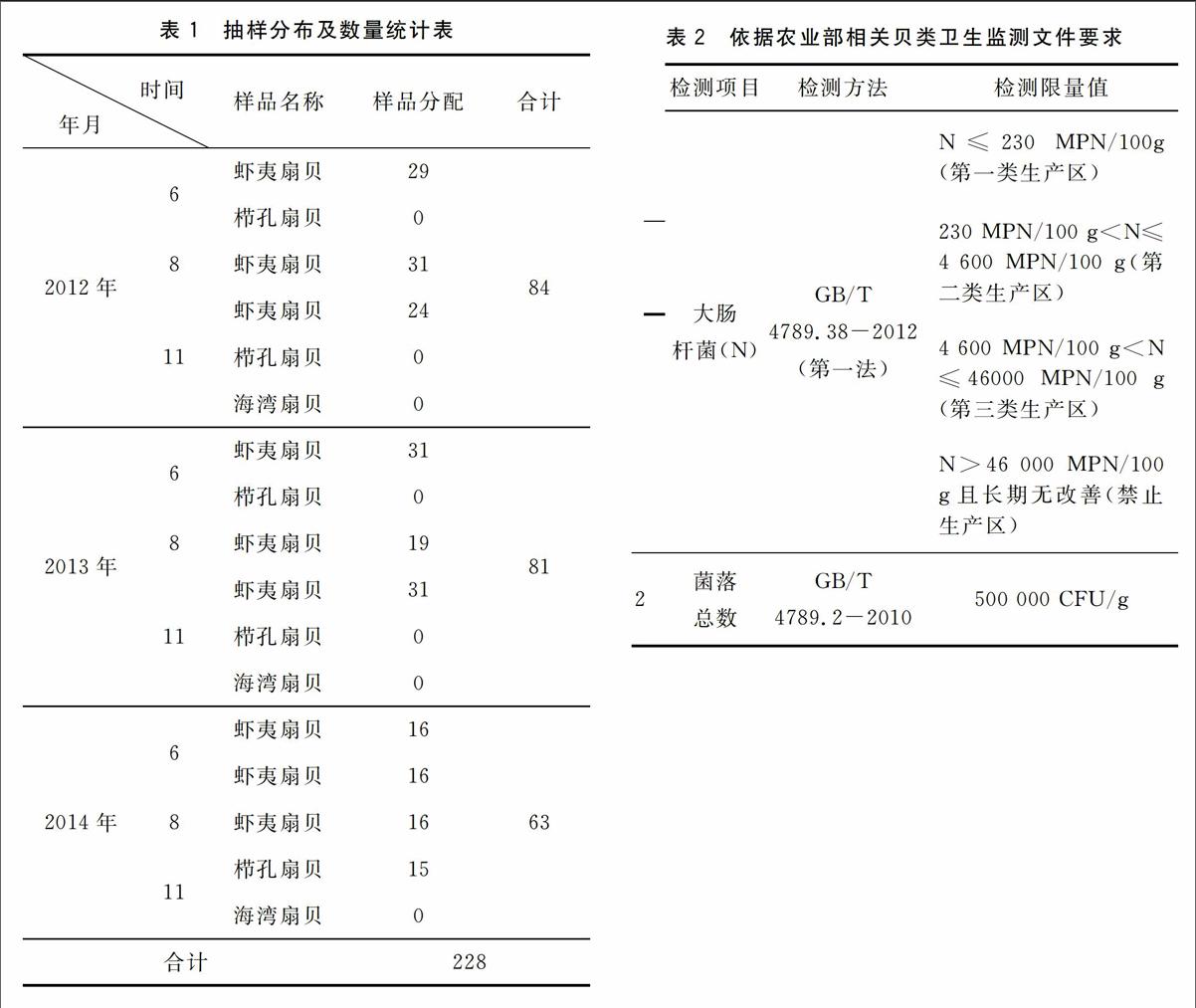

2012年共采集84個(gè)樣品,2013年共采集81個(gè)樣品,2014年共采集63個(gè)樣品,三年共采集228個(gè)樣品。三年在各個(gè)地區(qū)采集的樣品名稱和數(shù)量如表1。

表1 抽樣分布及數(shù)量統(tǒng)計(jì)表

樣品先用采樣地海水洗凈后,裝在密封塑料袋中冷藏,保存于保溫箱,樣品與冰之間用硬紙板或海綿等物隔離,防止貝類凍傷與污染,盡快送回實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。測(cè)試前先將貝類樣品用潔凈水沖洗干凈,去除泥沙雜質(zhì),測(cè)定時(shí)用70%的酒精棉球?qū)w表消毒,用無菌刀剝離貝殼,取出貝肉,勻漿后進(jìn)行測(cè)定。

2.3 檢測(cè)項(xiàng)目和方法

2.4 結(jié)果與分析

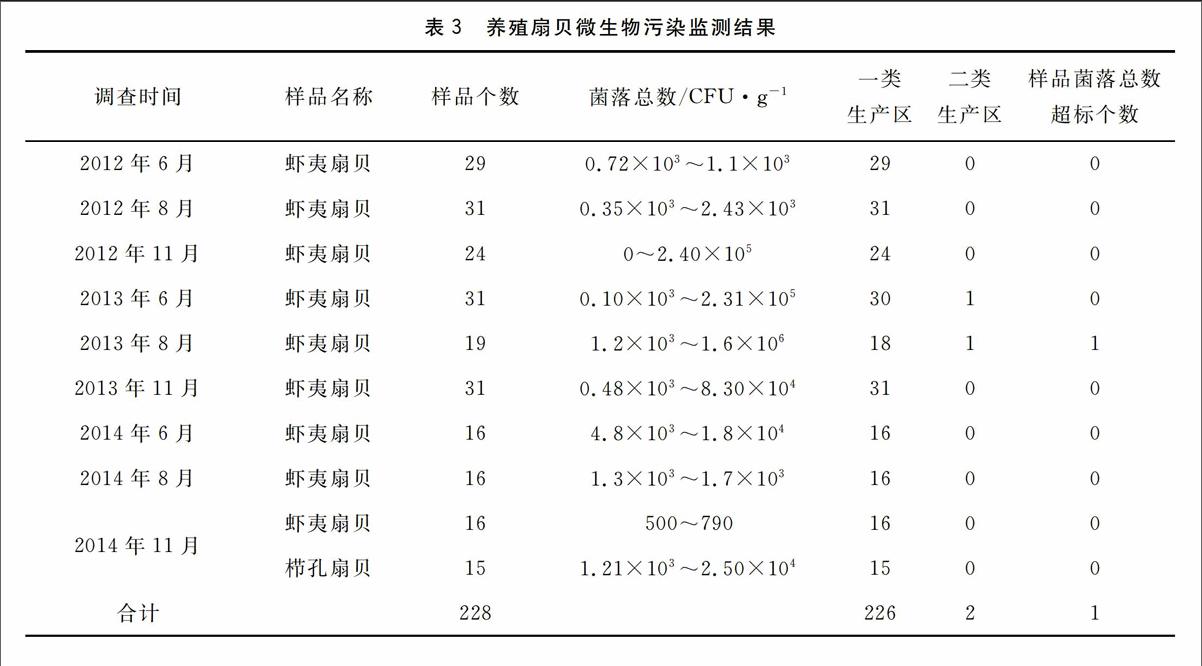

由表3可以看出:3年從養(yǎng)殖區(qū)共采集9批次樣品進(jìn)行監(jiān)測(cè),樣品總數(shù)為228個(gè)。結(jié)果表明2013年8月份有1個(gè)蝦夷扇貝樣品菌落總數(shù)超標(biāo),占該批次樣品總數(shù)的5.26%。按照貝類劃型依據(jù),226個(gè)樣品為一類區(qū),2個(gè)樣品為二類區(qū),分別占三年樣品總數(shù)的99.12%和0.88%。2012年84個(gè)樣品中,一類區(qū)樣品數(shù)為84個(gè),占該年樣品數(shù)的100%。2013年81個(gè)樣品中,一類區(qū)樣品數(shù)為79,二類區(qū)樣品數(shù)為2個(gè),分別占該年樣品數(shù)的97.53%和2.47%。2014年63個(gè)樣品中,一類區(qū)樣品數(shù)為63,占該年樣品數(shù)的100%,二類區(qū)無樣品。

結(jié)果顯示,3年中養(yǎng)殖區(qū)養(yǎng)殖狀況基本較好,僅在2013年調(diào)查的81個(gè)樣品中發(fā)現(xiàn)2個(gè)屬于二類生產(chǎn)區(qū),鑒于大部分樣品在一類生產(chǎn)區(qū),因此該區(qū)域生產(chǎn)的扇貝產(chǎn)品可直接上市并可供生食。

3 結(jié)論建議

從連續(xù)3年某地區(qū)的重點(diǎn)養(yǎng)殖區(qū)的養(yǎng)殖扇貝產(chǎn)品監(jiān)測(cè)結(jié)果來看,該地區(qū)養(yǎng)殖扇貝受微生物污染整體較輕,僅在部分年份6月與8月少部分樣品存在菌落總數(shù)超標(biāo)情況以及大腸桿菌含量較高情況,建議該時(shí)段該地區(qū)盡量少生食貝類產(chǎn)品。雖然其他時(shí)段未發(fā)現(xiàn)菌落總數(shù)和大腸桿菌含量超標(biāo)情況,但檢出的最高值與判定值已經(jīng)處于同一數(shù)量級(jí),接近超標(biāo),所以潛在風(fēng)險(xiǎn)仍然存在且不容忽視,因此建議有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)殖貝類產(chǎn)品中致病微生物的檢測(cè),關(guān)注以下幾點(diǎn),對(duì)生產(chǎn)區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控。

3.1 加強(qiáng)海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理

針對(duì)陸源入海、海上建設(shè)的污染源應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)管,標(biāo)本兼治,逐步恢復(fù)海洋環(huán)境,凈化養(yǎng)殖環(huán)境,進(jìn)而提高養(yǎng)殖貝類質(zhì)量安全。

3.2 完善貝類動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)

當(dāng)貝類養(yǎng)殖海區(qū)或鄰近海域發(fā)生突發(fā)性石油污染、有毒藻赤潮或其它突發(fā)性污染事件影響時(shí),應(yīng)啟動(dòng)相應(yīng)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案,開展應(yīng)急監(jiān)測(cè),評(píng)價(jià)災(zāi)害對(duì)貝類質(zhì)量的影響,及時(shí)預(yù)警并采取相應(yīng)措施。

3.3 加強(qiáng)微生物監(jiān)測(cè)與監(jiān)管,監(jiān)測(cè)與執(zhí)法結(jié)合

各地漁業(yè)主管部門應(yīng)對(duì)于受突發(fā)污染事故或由于高溫天氣與環(huán)境影響產(chǎn)生的第三類區(qū)域,加強(qiáng)菌落總數(shù)、大腸桿菌等指標(biāo)跟蹤監(jiān)測(cè),實(shí)施監(jiān)管。必要時(shí)實(shí)行暫時(shí)性的關(guān)閉,在關(guān)閉期間,禁止貝類生產(chǎn)上市,做好事發(fā)產(chǎn)地的產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)與凈化。

參考文獻(xiàn):

[1]

徐捷,喬慶林,蔡友瓊,等.菲律賓蛤仔養(yǎng)殖水體中大腸桿菌安全限量的研究[J].水產(chǎn)科技情報(bào),2006,33(1):3-7

[2]劉俊榮,章超樺,蔣海山,等.歐盟食品安全管理體系給中國(guó)貝類產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的啟示[J].大連海洋大學(xué)學(xué)報(bào),2010,25(5):443

[3] 蔡友瓊,喬成琳,徐捷.我國(guó)貝類衛(wèi)生現(xiàn)狀及貝類凈化概況[J].漁業(yè)現(xiàn)代化,2002(6):7-9

[4]翟毓秀,房建光.中國(guó)養(yǎng)殖貝類出口歐盟尚需時(shí)日[N].中國(guó)漁業(yè)報(bào),2006,9,4(07)

[5]陳雪昌,梅光明,郭遠(yuǎn)明,等.浙江沿岸養(yǎng)殖貝類有毒有害物質(zhì)污染狀況監(jiān)測(cè)研究[J].浙江海洋學(xué)院學(xué)報(bào),2011,1(30):40-45

(收稿日期:2015-07-27)