新媒體時代國際新聞報道的受眾特點初探

——基于百度指數數據的案例分析

□文│劉子靖

新媒體時代國際新聞報道的受眾特點初探

——基于百度指數數據的案例分析

□文│劉子靖

新媒體時代,受眾對新聞信息的接受模式、習慣等產生了巨大的變化。在國際新聞報道中,受眾通過新媒體進行的信息接受實踐體現出一些特殊的變化和特點:受眾注意力的黏性與持續性增強,使得受眾對新聞時效性的需求被延伸;更廣義的互動體現為受眾的自我互動;受眾搜索框架與媒體的新聞報道框架發生偏離,使得國際新聞報道中的貼近性特點在一定程度上被消解。

時效性 互動 貼近性 框架 指數新媒體具有傳播的時效性、傳受雙方的交互性、傳播內容的多樣性、傳播方式的個性化、傳播空間大等特點。對國際新聞報道的受眾來說,

新媒體的諸多特點會對受眾的信息接收模式、習慣產生重大的影響。本文從時效性、互動性、貼近性三個方面入手,利用百度指數這一大數據分析平臺提供的數據,對2014年的幾個重大國際新聞事件的受眾接收特點進行分析,希望對掌握新媒體時代國際新聞報道的受眾特點能起到一定的幫助。在最快的時間內跟蹤該事件的報道。由于重大的國際新聞事件一般都有一定的持續性,因此,在新媒體時代的國際新聞報道中,受眾對時效性的要求表現為受眾對事件的即時、持續的關注。

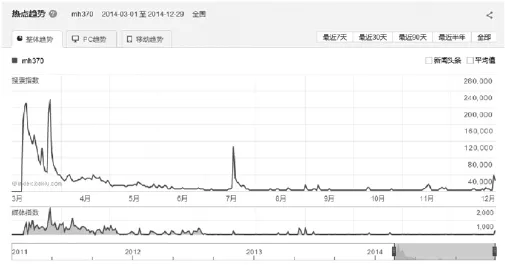

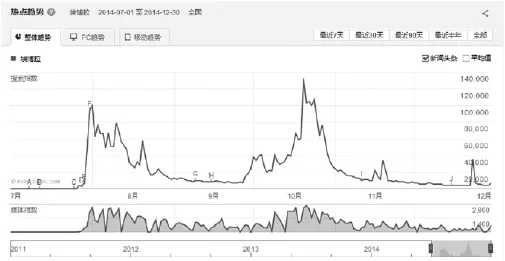

表1和表2分別為馬航MH370事件百度搜索指數與媒體指數圖表。通過兩表的交叉對比分析我

一、時效性的延伸——受眾注意力的黏性與持續性增強

時效性是新聞報道的生命,是保證新聞生命力的重要一環。在我們關于時效性的常規認識中,誰在第一時間報道新聞,誰就掌握了主動權,因此新聞媒體的記者們往往要“搶新聞”。例如,2003年伊拉克戰爭爆發之后,新華社第一時間播發了一條短消息,世界各大重要媒體紛紛轉載。對于新媒體時代的國際新聞報道來說,由于地域上的距離因素,他國的媒體很難在第一時間報道事件的發生,而只能選擇

表1 馬航MH370事件百度搜索指數[1]

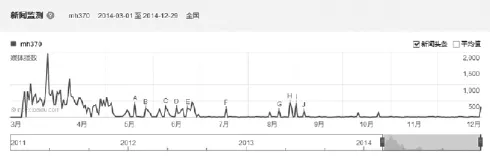

表2 馬航MH370事件媒體指數

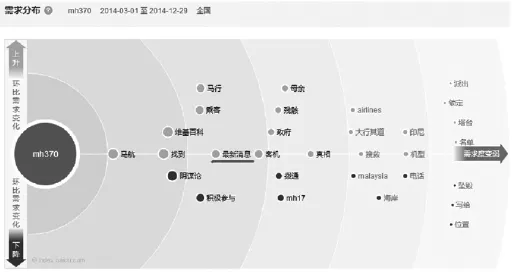

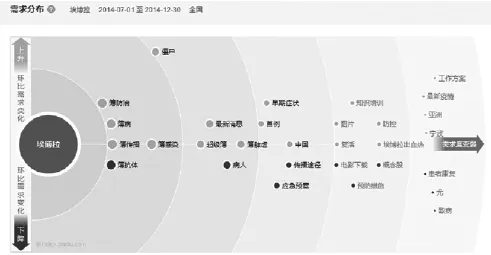

表3 馬航MH370事件信息檢索的需求分布

表4 馬航MH370事件信息檢索詞圖表

還有另外一項數據可以證明這一點。

在表3中,我們發現除關于該新聞的一些基本元素例如“馬航”“乘客”等之外,在需求度較強的檢索詞中我們發現還有一個關鍵詞“最新消息”,這一點說明受眾非常關心事件的進展情況,希望得到及時的相關信息。同樣的現象我們在表4中也可以發現,在搜索熱度的前幾位當中,除必然會出現的基本關鍵詞之外,出現頻率最高的是“MH370最新消息”以及“MH370劫持新證據”等;在上升最快的關鍵詞中出現頻率最多的也是“MH370最新消息”。

這說明,基于國際新聞事件本身的重大性,在新媒體時代受眾對信息索取的主動性空前增強,受眾對國際新聞報道時效性的要求表現出很強的黏性與持續性。基于這樣的受眾特點,國際新聞報道要加強對重大國際事件的持續跟蹤報道,以滿足受眾對相關信息持續的關注需求。們可以知道,在2014年3月馬航MH370事件發生后,搜索指數和媒體指數均出現了一段時間的高峰,這是由于該新聞事件本身所具有的顯著性特點決定的。更關鍵的在于馬航事件的短時間熱潮消退之后兩指數的對比。在表2的媒體指數中我們可以看出,從7月份往后,除了間或出現的幾條零星的頭條新聞報道會引發媒體指數的小峰值,其他大部分時間里媒體指數都保持在個位數甚至是0。而反觀同一時間段內的搜索指數,受眾對該事件的搜索指數一直穩定在3000以上。這說明非常重要的一點,那就是對媒體來說重大新聞事件的時效性是短暫的,而對受眾來說對時效性的要求有持續性。受眾出于對事件的關注,會通過互聯網等各種新媒體對該事件的相關信息進行搜索,受眾的注意力體現出很強的黏性和持續性。

二、互動性的回歸——更廣義的互動實質是自我的互動

與傳統媒體相比,新媒體有著諸多獨特的特點,例如:時效性、數字化、互動性、內容多樣性、個性化、傳播空間大等。而在諸多的特點中,與傳統的媒體相比,新媒體最突出、最重要的一個特點就是它的互動性,這一點是新舊媒體區分的最重要元素之一。“互動性是新媒體傳播的本質特征”。[2]盡管新媒體有著諸多的特點,但歸結到以人為主體的現實意義上來,我們可以說,新媒體是在更大的范圍內以更加多樣性、個性化的方式實現了人與人之間的即時交流互動。

通常意義上,我們所講的新媒體所表現出來的互動性,是基于操作層面的人與人之間的交流,人們可以在不同的空間里借助各種社交網絡彼此溝通。而對新聞的傳播來說,借助互聯網,受眾可以實現與傳播者之間的互動,這是一個巨大的飛躍和進步。一方面在一定程度上提供了受者自由表達意見的基礎,另一方面,在更大程度上發揮出了受眾對于新聞以及傳播者的反饋作用。但從受眾的角度來說,新媒體時代所帶來的更多是受眾接受方式和接受習慣的改變,因此新聞媒體所進行的新媒體實踐大多都是尋找新的平臺,及時搶占受眾注意力的新入口,從而占據傳播的主動權。就互動性來說,盡管技術上是可以實現的,但實際中卻很少看到讀者與新聞媒體之間的直接交流。

在這里,我們應該深刻地明白一點,在新聞傳播中,單純的傳者與受者之間的雙向互動只是狹義的互動,而更廣義的互動實際上是回歸到自我互動。尤其是在新媒體時代,每天各種信息海量地產生和傳播。一方面受眾對單方面的信息源并不抱有絕對的信任態度,另一方面新媒體時代信息獲取的低門檻大大增強了受眾自我搜尋信息的積極性。在這樣的前提下,無論何種表現形式的人際傳播最終都會變成一種人內傳播,受眾對新聞信息的接受是一個自我信息補充的過程。

由于不同的受眾個體在身份、地位、立場、價值觀、興趣愛好等方面都不盡相同,當受眾接觸到某一信息時,由此串聯起的各種相關信息需求是不一樣的,受眾通過互聯網等各種新媒體進行主動信息搜尋的過程,實際上就完成了一次自我互動,這種自我的互動也包括有可能會產生的與新聞傳播者的雙向交流。尤其是在國際新聞報道中,由于國際新聞存在地域上的距離感和性質上的重要性,在接受重大國際新聞的過程中,受眾的自我互動會表現得非常明顯。

表5“埃博拉”的搜索需求分布

表6 “埃博拉”的相關檢索詞熱度

表7 “埃博拉”在百度知道中的搜索問題熱度

以2014年7月份爆發的重大國際事件“埃博拉病毒”為例。從表5~表7可以看出,關于埃博拉的搜索需求分布表現出兩個特征:一是知識性搜索需求熱度強,二是搜索興趣廣泛。

從表5中我們可以看出搜索的需求熱度前5位分別是“簿防治”“簿抗體”“簿病”“簿傳播”“簿感染”,在表7中,幾乎全都是關于埃博拉的知識性提問。這說明面對埃博拉病毒這一受眾并不十分熟悉的概念,受眾對其基本信息的搜索需求出現高峰,即知識性搜索熱度增強。

而在表5中,我們還發現了一個非常奇特的點,一個環比需求變化上升最快而且搜索熱度需求比較靠前的概念是“僵尸”,這說明受眾在針對埃博拉病毒事件的接受中,自我互動的廣度開始拓展。在表6所列出的相關檢索詞中出現了“r病毒”“裂頭蚴”“蒙古死亡蠕蟲”“僵尸真菌”“水熊”“g病毒”等關鍵詞,其中有幾個關鍵詞的檢索上升速度超過了1000%。在表7中也出現了關于“僵尸”與埃博拉有關的問題。由此可以看出,在國際新聞報道中,借助新媒體工具,受眾的信息需求廣度得到提高,受眾由國際新聞事件而引發的自我互動也更體現出一種內容的多樣性。

受眾自我互動的這種特點基于兩個事實。一是新媒體時代提供了便捷的信息檢索手段,使受眾自我互動的擴展更加方便。二是國際新聞本身所具有的特點,也即較低的貼近性和較高的顯著性。較低的貼近性使受眾的信息檢索不會受到地域或切身利益的制約;而較高的顯著性則增強了受眾對事件的關注度和求知欲。

表8 關于“埃博拉”的搜索指數曲線

表9 與“埃博拉”有關的重要新聞頭條的標題

三、貼近性的消解——受眾搜索框架與媒體框架的偏離

“新聞框架是新聞媒體對新聞事實進行選擇處理的特定原則(或準則),這些原則來自于新聞媒體的基本立場、編輯方針以及與新聞事件的利益關系”。[3]在一篇新聞報道中,框架的存在是一種必然。一般來說,新聞事件大都具有復雜的多種屬性,由于時效性和新聞文本特性的要求,新聞記者不可能在一篇報道中事無巨細地羅列這些屬性,而只能抓住事件的若干主要屬性,并把它歸納到一定的框架之中。

由于國際新聞往往發生在不同的國家,因此在國際新聞報道的框架中就需要考慮諸多的影響因素,“在國際新聞報道領域,影響國際新聞框架構建的因素包括意識形態、民族優越感與國家認同、國家對外政策、國家利益、政府與媒體的相互依賴、新聞職業規范以及記者的信息來源等”。[4]由此可見,在國際新聞報道中,不同的國家根據自身的利益會有不同的框架。

除了框架的不同,各國的國際新聞報道還有一個共同的規律,那就是對于發生在其他區域的國際性事件,各國的新聞媒體往往會更關心與自己國家有關的內容。這其實是符合新聞報道的貼近性規律的,也是符合受眾的選擇性認知規律的。因此在國際新聞報道領域,媒體的新聞報道框架與受眾的接受框架之間是存在一定的統一性的。但在新媒體時代,由于受眾獲取信息的渠道、難易程度等都得到了極大的改善,且國際新聞報道的傳播者一般都帶有本國的官方色彩,受眾的搜索框架與媒體的新聞框架可能因此會存在一定的偏離。

還是以“埃博拉”為例。表8中,每個大寫英文字母所代表的結點是該時間點重要的頭條新聞。表9是該時間段內新聞頭條的標題。

將表8和表9的內容進行交叉分析我們發現,表8中顯示的信息是,除在F點之外,其他九個點新聞頭條都沒有引起受眾的搜索高峰,而在沒有出現重要新聞頭條的時間段里,受眾對埃博拉出現了多次搜索高峰。在百度指數所列出的10則重要新聞頭條中,有四條(D、F、G、I)是與中國有關的內容,這是國內對國際新聞事件報道的一種框架選擇,也是符合國際新聞報道規律的,但從數據來看,這些涉及中國的報道沒有引起中國受眾的信息搜索峰值,這是受眾搜索框架與媒體新聞報道框架偏離的有力證據。

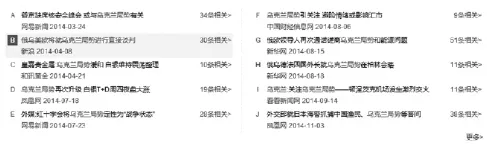

關于這種偏離,在2014年另一件重大國際事件“烏克蘭危機”中也發現了一些證據。

表10和表11是關于關鍵詞“烏克蘭局勢”的數據。對兩表的信息進行交叉分析,我們可以發現一個非常大的反差,10則頭條新聞中沒有一個涉及“烏克蘭局勢”與中國的關系的文章,而在表11中,10個熱度問題中有4個是與中國有關的。這里也表現出一種媒體的新聞框架與受眾的搜索框架之間的偏離。

在新媒體時代,受眾的信息獲取自由度是非常大的,因此要準確把握受眾的信息需求,國際新聞報道就必須在保持一定固有的框架的基礎上,對國際新聞事件進行多方位、多角度、多樣化的報道,這樣才能夠既滿足受眾的信息需求,又做到在重大國際新聞事件中充分發揮輿論導向的作用。

表10 2014年3~11月關于“烏克蘭局勢”的重大頭條新聞

表11 2014年3~11月關于“烏克蘭局勢”百度知道的熱度問題搜索結果

(作者單位:武漢大學新聞與傳播學院)

注釋:

[1]本文所用的圖表數據均來自百度指數官網

[2]匡文波.“新媒體”概念辨析[J].國際新聞界,2008(6)

[3]郭慶光.傳播學教程[M].北京:中國人民大學出版社,2011:209

[4]李喜根,劉洋.國際新聞報道研究的理論框架與視角[J].新聞記者,2013(9)