影響我國視障大學生就業的因素探究

艾 民,孫晶華

(長春大學 特殊教育學院,長春 130022)

殘疾人高等教育是一種專業水平更高的特殊教育, 它能更好地使殘疾人的特長得到充分發揮,從而更好地為社會服務, 并實現其自身的價值[1]。近年來很多專家學者開始關注殘疾人就業問題,如何使他們在嚴峻的就業形勢和激烈的競爭中實現就業,并快速適應社會與工作崗位,是高等特殊教育目標實現的保障。

面對日趨激烈的市場競爭, 就業壓力不斷加劇,視障大學生的就業難問題就更加凸顯出來。和普通大學生一樣, 視障大學生的就業需求并不僅僅是一份工作而已, 他們也有自己的興趣和職業愛好, 但是由于其視力的缺陷往往使其職業發展受到諸多限制。[2]

1 視障大學生分析

由于視力障礙,盲生在認識世界的過程中,比正常人要艱難很多。但是,由于人體是一個完整的系統,各種器官組織的功能相互聯系協調,共同發揮作用,當機體某方面受損,其他方面就會加以補償,從而更好地去適應外界的變化。這一特殊群體中,在感知覺、言語、個性發展等方面具有其獨特的特點。

1.1 視障大學生感知覺特征

視障大學生經過接受高等特殊教育和一定的生存訓練,并大量與外界接觸,其感知覺特征相對明顯,尤其體現在聽覺、觸覺和障礙感覺方面。

(1)聽覺。聽覺是視障大學生感知外界和補償視覺缺陷的主要途徑。為了學習、生活,他們的聽覺已被訓練得比較敏感,依靠聽覺,他們可以確定物體的運動方向、判斷自己和物體所處的位置,其聽力往往高于常人。

(2)觸覺。視障大學生的觸覺相當敏感。觸覺是膚覺的一種,如果把兩個凸點挨得很近,他們仍能通過觸覺辨別出來[3],視障學生的敏銳觸覺能幫助他們順利摸讀密密麻麻的盲文,辨別物體的細小特征,順利實現 “以手代目”。

(3)障礙感覺。視障大學生具有獨特的障礙感覺。我們經常看到他們拿著盲杖在路上獨立行走,邊走邊用盲杖探路,遇到障礙物能順利從旁邊繞過去。盡管他們看不見、摸不著,在沒有別人提醒的情況下,仍能避開較大的障礙物,主要歸功于經過長期的訓練,使他們敏銳的聽覺能做出正確的判斷。

1.2 言語特征

視障大學生由于經歷了高等特殊教育,其語言能力相對較強,只有部分學生會出現構音障礙和語義理解誤差,其敏感的聽力補償了視覺缺失帶來的對語言發展的影響。

1.3 個性發展特征

大量研究表明,視障大學生的氣質傾向于粘液質和抑郁質類型較多,而膽汁質和多血質相對較少,這與其視覺障礙所造成的自我調節能力差、心理壓力過大、依賴性強、愛鉆牛角尖、情緒易波動、消沉等性格息息相關。

2 視障大學生就業現狀調查

2.1 調查方式

本課題主要對視障大學生就業狀況進行的探究。研究對象為長春大學特殊教育學院針灸推拿專業的1995屆與2011屆視障畢業學生。

為順利開展此次調查,我們采用兩種方式進行調研,一種是網絡問卷調查,另一種是通過調查回訪完成調研。

2.2 調查研究過程

2.2.1 問卷調查對象

選擇長春大學特殊教育學院針灸推拿專業95屆畢業生15人,2011屆畢業生56人,共71人。

2.2.2 問卷發放與回收

采用網絡、實地調查等方式發放問卷,共發放問卷67張,回收問卷67張,其中有效問卷為67張,回收率100%,有效率100%。

2.2.3 面談

為了更好地進行調查研究,保證研究結果的準確性,我們對部分研究對象進行了實地訪談,了解他們的職業困境。為方便整理數據,在征求面談者同意的情況下,使用錄音設備進行了記錄,訪談的平均時間為63.5分鐘/人。

根據研究需要,訪談選擇了4名視障大學畢業生,并將訪談結果記錄下來。課題組成員分組進行聯系,按時到達事先約好的地點(按摩院、社區辦公室、視障大學生工作單位、家里等),按照問卷順序對視障大學生進行訪談。

經過近半年的時間,我們完成了對視障大學畢業生就業現狀的調查研究,根據調查問卷及訪談結果,我們進行數據處理與統計,得出影響他們就業難的因素,以及社會、政府、學校、家庭等各維度對其就業的影響程度。

3 數據處理與結果統計

根據問卷調查與訪談,課題組成員對有效問卷及訪談進行結果統計和相應的數據處理,結果如下:

3.1 工作狀態

在受訪的71名已畢業視障大學生中,有60人處于工作中, 3人處于培訓中, 8人處于待業狀態。

3.2 工資水平

經調查,視障大學畢業生工資水平整體不高,參加工作五年以下的,同時換工作頻率稍高的,大部分集中在1000-2000元,但訪談時我們發現,畢業后參加過職業培訓或者職業技能強的視障大學生的工資均高于3000元,與參加工作時間和換工作頻率無關。

3.3 就業率與就業領域

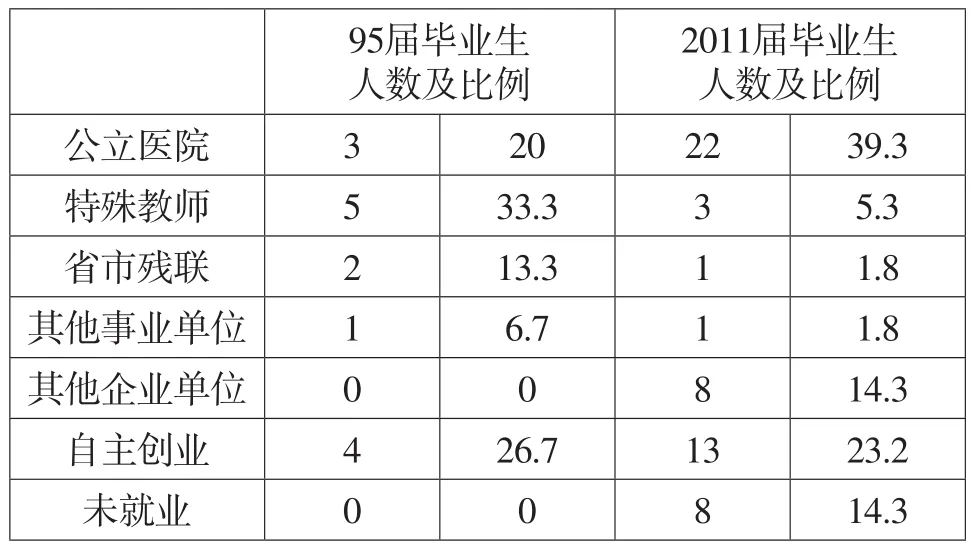

在進行就業率與就業領域的調查中,課題組成員經過數據統計,結果如表1所示。

表1 1995屆與2011屆視障畢業生就業領域人數及比例分布

表1表明,視障大學生就業領域相對穩定,主要集中在按摩師、醫師、教師、機關職員等,但就業口徑相對較窄,這與其視力障礙有很大關系。

3.4 工作滿意度

在問卷調查與回訪的71名已畢業視障大學生,處于工作或培訓狀態的63人,對現在所從事工作的滿意程度如表2所示。

表2 視障大學畢業生工作滿意度統計

表2表明84.13%的視障大學生對目前的工作表示滿意或非常滿意,這是由于視障大學生比正常學生更珍惜來之不易的工作,這是視障大學生就業的優勢。

3.5 工作勝任程度

在問卷及訪談中,我們設置了相應的題目,以調查視障大學生的工作勝任度。處于工作和培訓中的視障大學生共63人,有54人選擇了非常勝任或很勝任,只有9人選擇了勉強勝任或者不能勝任,由此可以看出他們必須付出諸多努力才能勝任現有工作。

3.6 人際交往能力

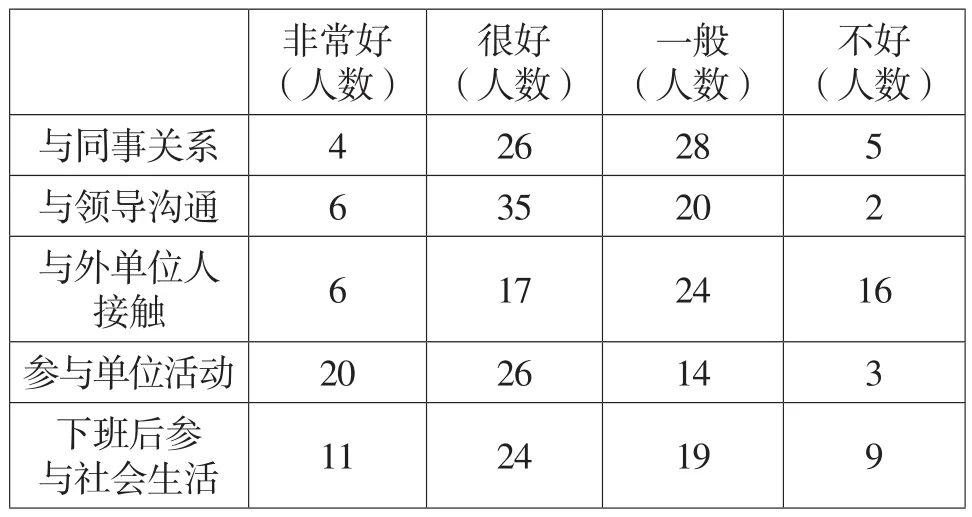

在問卷中我們設計了視障大學生人際交往能力測試題,如在工作中與同事、領導溝通交流狀況,域外單位人員接觸情況,下班后參與社會生活狀況等,旨在了解視障大學生的人際交往能力、社會融入能力,處于工作和培訓中的視障大學生共63人,具體情況如表3所示。

表3 視障大學畢業生人際交往能力統計表

表3表明,大多數視障大學生能夠與同事、領導融洽相處, 25.4%在與外單位人接觸時溝通不順暢,存在問題;4.8%不愿意參與單位組織的各類活動;14.28%下班后不愿意與人交往或參與社會生活,他們的活動大多是看書或上網。

3.7 更換工作頻率偏高

在調查中,處于工作或者培訓中的視障大學生60%以上更換過工作,其原因主要是工資水平偏低,這也間接反應了視障大學生的工資待遇問題。他們與常人共同參與社會生活,共同工作,工作能力未必弱于常人,但由于身體障礙,使得他們沒有得到應有的工資待遇,導致其頻繁更換工作,為視障大學生帶了諸多的負擔和問題。

3.8 信息獲取及知識更新能力

訪談中,4名視障大學生均提到,由于身體障礙使其信息獲取渠道有限或受阻,知識更新能力弱于正常人,接受繼續教育的機會少于正常人,只能通過職業培訓,提高職業技能,在學歷層次上很難繼續提升,這與我國殘疾人教育系統的不完善有直接關系。

4 我國視障大學生就業難成因分析

根據上述問卷調查數據及我國國情和特殊教育發展的進程,將影響我國視障大學生就業的因素歸納為以下幾個方面:

4.1 就業市場失衡,就業行業受限

根據資料顯示,2006年我國總人口為13.1448億,其中15至64歲的廣義勞動人口為9.5億,占總人口的72.3%。此組數據表明我國就業市場存在失衡,供大于求的現象相對嚴重,這直接影響了視障大學生的就業,使得2011屆畢業生就業率、就業層次明顯低于1995屆。另外,由于傳統地把盲人視作僅僅只能在推拿按摩、鋼琴調律等特殊行業擁有特長,這就無形中限制了視障大學生就業多元化發展的條件。

4.2 缺乏相應政策支持和立法保障

視障大學生由于其視覺障礙,使得其就業口徑相對較窄,主要集中在推拿按摩等醫療機構;另一方面,目前,雖然我國在殘疾人就業保障上雖取得了很多成就,并多次修改殘疾人立法,但相對于英美等發達國家來說,存在保障性不強、執行較弱等情況。很多企事業單位不愿意接受視障大學生來工作,亦或雖根據相關規定接受一定數量的視障大學生,但是視障大學生在用人單位并未得到重用,未能發揮其專長,甚至存在就業歧視等現象,直接導致視障大學生就業率不高、就業層次低、收入低、就業穩定性差等現象。[4]

4.3 缺乏科學的就業指導,就業準備不足

我國視障大學生在就業中缺乏科學的職業規劃與指導,要么對就業壓力估計不足、片面求高、一味追求事業單位、一線城市等,直接影響其就業;要么對自己的職業無規劃、定向不清、盲目就業;家庭、學校、社會對視障大學生就業關注不夠,缺乏對其有效的就業指導,導致他們對各種就業政策、法規的解讀不深,就業準備不足,很多機會與其失之交臂。

通過問卷和回訪,對影響其就業的因素進行探究時,20%的視障大學生認為自己專業技能準備不足,有待提高;55%的視障大學生認為缺乏科學合理的職業規劃,使得他們在就業中或就業后不同程度存在抗挫折能力差,社會融入能力、適應能力、與人交往能力差,過分依賴家庭和他人等問題,導致其就業難或就業穩定性相對較差。

4.4 視障大學生自身職業準備不足,自身綜合素質有待提升

國外學者通過全面考察,認為視障人士就業的綜合影響因素包括以下幾個方面:專業技能、就業資格、工作經驗、就業愿望、維持職業生活能力、社會生活的適應性、信息加工能力、 理解與學習能力等。而通過問卷與回訪,視障大學生在就業過程中發現他們自身的綜合素質有待提高。專業技能和工作經驗是基礎,必須扎實;學校在培養過程中的主導作用、視障大學生在學習過程中的主體作用的發揮有待提高;就業愿望是指南,必須明確;維持職業生活能力、社會生活的適應性、信息加工能力、理解與學習能力等則是保障,保障學生能夠勝任工作、融入社會、實現自我價值。另外,值得一提的是視障學生協作能力相對較弱,很多互相配合與小組協作的工作依賴于視覺,這也使得他們在就業中處于弱勢的原因之一,所以在家庭、學校以及社會的教育中,我們應加強視障大學生的協作訓練,提高視障大學生的就業競爭力。

5 結語

綜上所述,影響我國視障大學生就業的因素眾多,我們在研究中應充分分析視障大學生就業難問題成因,提高視障大學生專業素養,加強對視障大學生就業的指導,必將是一個長期而漫長的過程,需要政府及社會各界的配合與支持。

[1]朱寧波. 發展殘疾人高等教育的目的追求[J]. 中國特殊教育,2003(5):90-94.

[2]張燕娣, 馮立平. 視障大學生職業性向和能力測評及其職業規劃指導[J].中國特殊教育,2008(7):30-34.

[3]楊煒良. 如何培養視障生對音樂的興趣與特長[J]. 中國教育論壇,2013(21):63-64.

[4]孫晶華,艾民. 我國殘障大學生就業難成因與政府責任[J].東疆學刊,2013(4):104-110.