大學生社交網絡關系強度對求職滿意度的影響

章培蓓

(杭州電子科技大學管理學院,杭州310018)

大學生社交網絡關系強度對求職滿意度的影響

章培蓓

(杭州電子科技大學管理學院,杭州310018)

文章探討了大學生社交網絡關系強度對求職滿意度的影響。通過問卷調查收集數據進行實證研究,結果表明社交網絡關系強度對大學生求職滿意度具有顯著的負向影響,而積極求職行為在社交網絡關系強度和求職滿意度之間起中介作用。

社交網絡;關系強度;求職滿意度;積極求職行為

一、問題提出

大學生就業一直是全社會關注的焦點,求職過程中大學生的社交網絡關系、個人能力、求職技巧等因素都對成功就業有重要的作用。廣闊的社交網絡,可以幫助大學生獲取更多的求職信息,在激烈的就業競爭中占據有利地位,獲得更多就業機會,從而找到一份滿意的工作。近年來,SNS社交網絡發展迅速,其速度快、效率高、范圍廣、信息真實等特點對現有網絡求職渠道反應慢、信息冗雜、可靠性低等缺陷進行了補充和完善,改變了人們的求職方式,使其逐漸成為網絡求職的新趨勢,同時也正在成為大學生求職的新渠道。

Granovetter(1973)指出社交關系是指人與人或組織與組織之間由于接觸交流而存在的特殊關系,并且用“社交網絡關系強度”來衡量社交網絡中個體與他人之間社會關系的親密度。其中親人、同學、老師、同事等由社會經濟特征較為相似的個體或組織發展起來的關系稱為強關系,這種關系由于其親密度、熟悉度較高,帶來的求職信息往往容易重復。而社交網絡中的弱關系由相似的興趣、關注度集合在一起的個體或組織發展而成,弱關系能夠獲得在強關系網絡中無法獲得的新的求職信息和資源。邊燕杰(2012)在結合中國情境的研究中認為“強關系往往帶來人情資源,弱關系往往帶來信息資源”,他認為中國人靠“關系”獲得的職業更符合自己的期望。而西方學者研究指出,大多數人都通過社交網絡中的“弱關系”找到了滿意的職位。Forse(1997)認為在相同的教育背景下,更好利用弱關系渠道的求職者往往能獲得更理想的工作。Villar(2000)指出在求職過程中使用網絡渠道等正式的弱關系更有可能獲得較高的收入和較高的工作滿意度。

本研究討論的社交網絡是指社會網絡與現代計算機、互聯網結合產生的社交應用——SNS社交網絡。由于虛擬社交網絡產生的關系多為弱關系,弱關系擴大了個體的社交網絡范圍,促進信息的分享與傳遞,促進求職者獲得更多的職位信息從而找到滿意的工作。而在社交網絡中,關系強度與求職滿意度之間的關系到底如何還有待于驗證。

在社交網絡關系強度與求職滿意度研究中,始終會涉及到另一個變量——求職行為。Soelberg(1967)認為求職是一系列彼此相關的行為,包括:識別理想職業、制定求職計劃、搜尋并選擇職業、確定并接受結果。Stevens(1986)根據求職行為性質將求職行為劃分為積極求職、消極求職和過渡求職三類,其中積極求職行為表現為求職者準備充分、目標明確,行為獨立并能調動各種求職資源。在求職行為與求職滿意度的關系研究中,Blau(1994)提出求職者的最終目標是獲得一份滿意的工作。柯江林(2014)在其研究中也得出積極求職行為對求職滿意度具有顯著的正向作用的結果。而在社交網絡關系與求職行為的研究中,Granovetter (1995)指出在求職花費精力上,通過弱關系社交網絡求職的人們往往比通過強關系求職的人更多。

本研究認為,積極求職行為是求職者為達成求職目標和獲得滿意工作所做的所有積極行為,如花費時間搜索職位信息、拓展不同的社交網絡求職渠道、求職材料的準備、簡歷的投遞、筆試以及面試的準備等求職活動的全部行為。大學生在求職過程中,僅有豐富社交網絡關系還不夠,還需要在求職過程中有積極的求職行為,對社交網絡加以利用,從而獲得有利的信息。基于以上理論分析,本研究將通過問卷調查與實證分析重點探討積極求職行為與社交網絡關系強度、求職滿意度之間的關系。

二、研究設計

(一)數據收集

本次調查的時間為2015年4月至6月,調查范圍包括浙江、江蘇、安徽、上海等多個省市的2015應屆大學畢業生。調查通過電子郵件、問卷星、微信等方式進行問卷發放,共計發放問卷300份,回收問卷254份,問卷回收率為84.6%。在回收的254份問卷中,共計剔除21份無效問卷,最終得到231份有效問卷,問卷有效率為90.9%。其中,男生占51.5%,女生占48.5%,一般院校的學生占87.0%,211及985院校的學生占13%。

1.測量工具

(1)關系強度。本研究主要借鑒Zhao(2002)的量表,從

交往頻率、認識時間、親密程度、熟悉程度和信任程度五個方面考察大學生與其社交網絡上好友的關系強度。

(2)積極求職行為。在積極求職行為的測量中,Kanfer (2001)用“頻率一強度”、“內容一性質”、“短期一長期”三個維度測量積極求職行為。柯江林(2014)在研究中將積極求職行為分為“招聘信息搜尋”、“簡歷制作發送”、“筆試面試準備”三個維度進行測量。本研究參考Kanfer、柯江林等人的觀點,從求職強度、應試準備、簡歷準備三個維度進行測量。

(3)求職滿意度。本研究采用尚玉釩(2010)的滿意度量表進行求職滿意度的測量,題目包括“一般滿意度”、“個人—工作”匹配和“個人—組織”匹配。

2.信度與效度

本研究量表除積極求職行為之外,信、效度均已被國內外學者多次驗證,并多次應用于權威期刊上。積極求職行為通過信度和效度檢驗刪除一些有效載荷不足和跨載荷嚴重的題項后,探索性因子分析結果顯示具有三維結構,各維度因子載荷均超過0.552(0.552-0.830)。各變量的信度(以Cronbach’sα值衡量)均接近或超過了0.70,表明信度理想。

三、實證結果與分析

(一)描述性分析與相關性分析

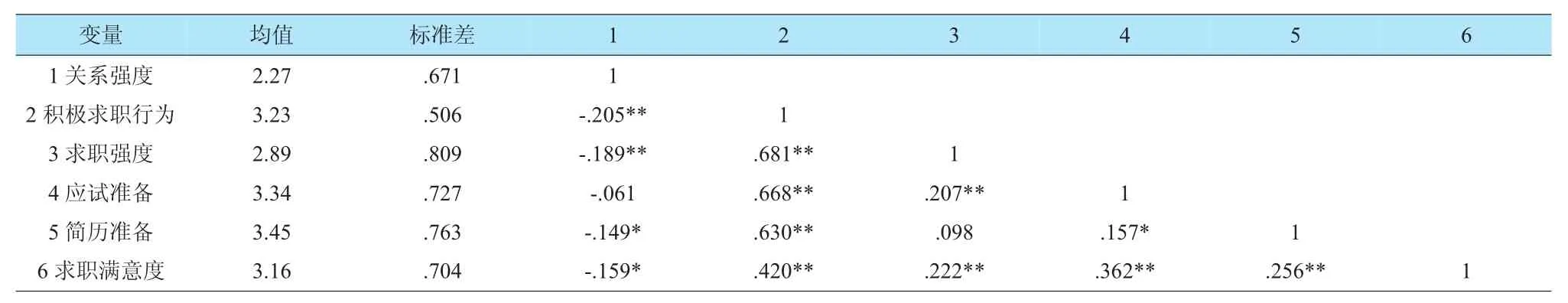

本研究數據采用專業統計軟件SPSS19.0進行統計分析。表1顯示了變量的均值與相關系數。從相關性分析,關系強度與求職滿意度呈現負相關關系,積極求職行為及其三個維度與求職滿意度之間均存在正相關關系,關系強度與積極求職行為、求職強度、簡歷準備之間也存在負相關關系。

(二)回歸分析

表1 變量的均值、Pearson相關系數

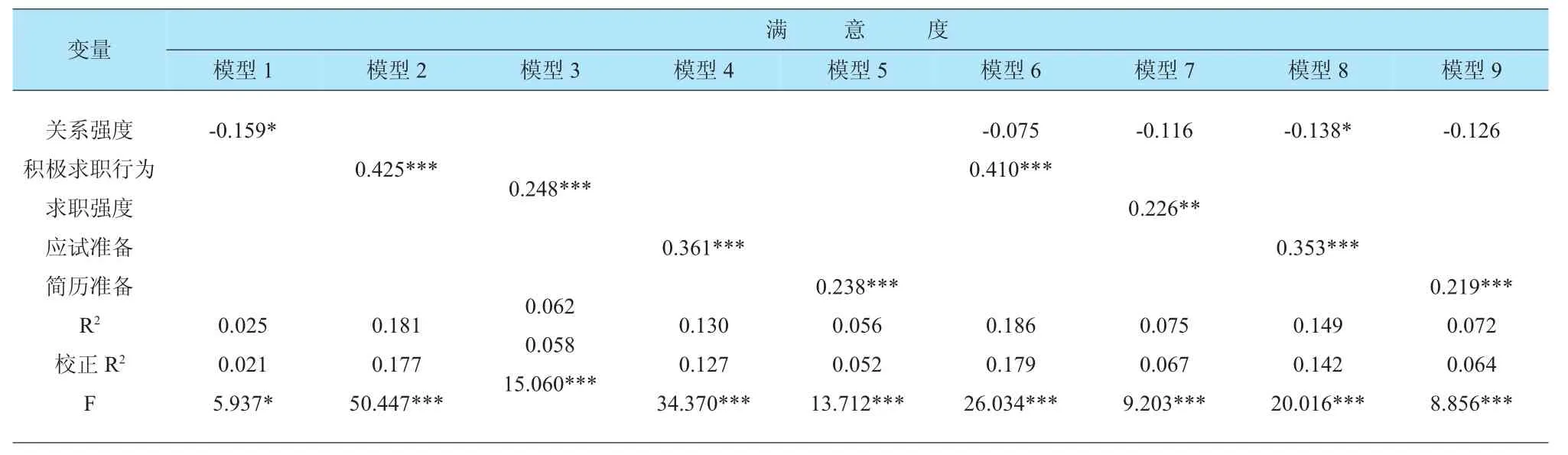

表2顯示了大學生社交網絡關系強度對求職滿意度的回歸分析結果。由模型1可以看出,大學生社交網絡關系強度對求職滿意度產生了顯著的負向影響(β=-0.159,p<0. 05)。但是由于模型1的顯著性以及解釋率較低,因此可以認為社交網絡關系強度不是影響求職滿意度的主要因素。

如表2所示,模型2、3、4、5檢驗了積極求職行為對求職滿意度的影響作用,可以看出整體積極求職行為對求職滿意度具有顯著的正向影響(β=0.425,p<0.001),積極求職行為的各個維度對求職滿意度均有顯著的正向影響(β=0.248,p<0.001;β=0.361,p<0.001;β=0.238,p<0. 001)。從回歸模型的顯著性以及解釋率可以看出,積極求職行為是求職滿意度的重要影響因素,因此研究將考慮積極求職行為的中介作用。

大學生社交網絡關系強度對積極求職行為及其三個維度的層次回歸分析結果如表3所示。由模型10所示,大學生社交網絡關系強度對積極求職行為具有顯著的負向影響(β=-0.205,p<0.01)。由模型11、13看出,大學生社交網絡關系強度對求職強度、簡歷準備均有顯著的負向影響(β=-0.189,p<0.01;β=-0.149,p<0.01)。而關系強度對應試準備的影響不顯著(β=-0.061,p>0.05),因此不考慮應試準備的中介效應。

表2 關系強度對求職滿意度的回歸分析

通過表2中模型6可以看出,加入積極求職行為后,關系強度對求職滿意度的影響不顯著(β=-0.075,p>0.05),而積極求職行為對求職滿意度的影響仍舊顯著(β=0.410,p<0.001)。具體到積極求職行為的三個維度來看,從模型7、9可以看出,加入中介變量求職強度、簡歷準備這兩個層面

以后,關系強度對求職滿意度的影響不顯著(β=-0.116,p>0.05;β=-0.126,p>0.05),而求職強度、簡歷準備對求職滿意度的影響仍舊顯著(β=0.226,p<0.01;β=0.219,p<0. 001),說明積極求職行為在關系強度和求職滿意度之間起完全中介作用,而應試準備在關系強度、求職滿意度關系中的作用不明顯。

表3 關系強度對積極求職行為的回歸分析

四、研究結果與討論

(一)結果分析

1.社交網絡關系強度對求職滿意度的總體作用

通過統計結果的分析,大學生與社交網絡好友的關系越弱,求職獲得的工作滿意度反而越高。基于Granovetter的弱關系理論,關系越弱的群體間能夠傳遞更多新的信息。在就業競爭如此激烈的形勢下,強關系帶來的信息渠道顯得頗為狹窄,僅僅通過親戚朋友等渠道獲取到的就業機會已經不能滿足現代大學生的就業需求。而反觀社交網絡中存在的各類弱關系,除了能夠提供海量的就業崗位信息以外,還能讓大學生對這些信息加以驗證與整合,從而找到適合自己的滿意的工作。但是另一方面,關系強度并不是求職滿意的重要影響因素,因此大學生求職時拓展社交網絡的同時也要考慮其他因素的影響。

2.積極求職行為的中介作用

回歸分析說明社交網絡關系強度通過積極求職行為的中介作用,從而影響大學生的求職滿意度。另外,同時也說明大學生的求職強度越強,簡歷準備越完善,應試準備越充分,則求職的滿意度越高。而社交網絡關系強度和積極求職行為呈現了顯著的負相關,尤其是社交網絡關系強度對求職強度、簡歷準備的負向影響更加顯著。強關系帶來的“可靠消息”增加了大學生求職的自信心,一方面降低了求職的積極性,在求職過程中沒有表現出最好的一面,另一方面,“靠關系”找工作會降低大學生求職者對所獲得的工作信息做進一步的了解與驗證,最終導致就業結果并不滿意。而弱關系帶來的大量信息,會使得求職者努力驗證信息、做出更加充分的準備。越來越多大學生在求職過程中希望自食其力,憑借自身的努力去求得一份自己滿意的工作。因此,通過在求職中,大學生應該花費更多的時間與精力去獲取工作信息,從海量的信息中選擇符合自己期望的崗位,注重簡歷的準備、崗位的應試準備,并最終獲得一份滿意的工作。

(二)研究局限及未來建議

研究的局限性在于:1.為方便獲取數據,研究采用了便利抽樣的方法,研究樣本在數量與覆蓋面上不足,未來的研究應該擴大調查范圍,并使用更為隨機的調查。2.研究只考慮了社交網絡關系強度對求職滿意度的影響,而對其他的求職結果,比如工作狀態、工作收入、工作性質等沒有考慮,未來的研究應該從靜態與動態相結合多方面分析社交網絡關系強度對大學生求職的影響。

[1]易陳鋼.社交網絡在人才招聘中的應用[J].中國有色金屬,2012(16)∶58-59.

[2]Granovetter M.The strength of weak ties[J].The American Journal of Sociology,1973(6)∶1360-1380.

[3]邊燕杰,張文宏,程誠.求職過程的社會網絡模型∶檢驗關系效應假設[J].社會,2012(3)∶24-37.

[4]魏春梅,盛小平.弱關系與強關系理論及其在信息共享中的應用研究綜述[J].圖書館,2014(4)∶18-21.

[5]Forse M.Capital social et employ[J].L’Annee Social, 1997(47-1)∶81-103.

[6]Villar E,Juan J,Corominas E.What kind of networking strategy advice should career counsellors offer university graduates searching for a job[J].British Journal of Guidance&Counseling,2000(28)∶389-409.

[7]Soelberg P O.Unprogrammed decision making[J]. Industrial Management Review,1967(8)∶19-29.

[8]Stevens N D.Dynamics of job-seeking behavior[J]. Thomas Publishing,1986(3)∶33-37.

[9]Blau G.Testing a Two-Dimensional Measure of Job Search Behavior[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1994(2)∶288-312.

[10]柯江林,孫健敏,韓瑛.大學生心理資本對求職績效的影響∶積極求職行為的中介效應[J].心理學探新,2014(5)∶468-473.

[11]Granovetter M.Getting a Job∶A Study of Contacts and Careers[M].Chicago∶The University Of Chicago Press,1995.

[12]Zhao Y.Measuring the Social Capital of Laid-off Chinese Workers[J].Current Sociology,2002(4)∶555-571.

[13]Kanfer R,Wanberg C R,Kantrowitz T M.Job search and employment∶A personality-motivational analysis and meta-analytic review[J].Journal of Applied Psychology,2001(5)∶837-855.

[14]尚玉釩,孫婧,李磊,等.個體資本對社會求職者求職結果的影響研究[J].科學學與科學技術管理,2010(2)∶177-182.

[責任編輯:王鑫]

F203.9

A

1005-913X(2015)12-0165-03

2015-10-07

章培蓓(1990-),女,浙江紹興人,碩士研究生,研究方向:人力資源管理。