初中生自尊和習得性無助感的關系研究

董博識

(吉林師范大學教育科學學院 吉林 四平 136000)

1.引言

1.1 概念界定

1.1.1 自尊

自尊,即自尊感、自尊心,是社會評價與個人的自尊需要之間相互關系的反映。心理學家詹姆斯以公式定義自尊,他認為:自尊=成功/抱負水平,即自尊取決于成功以及個體對成功的認知,提高自尊可以通過增加成功或減小抱負水平來實現[1]。國內學者朱智賢認為,自尊是社會評價與個人的自尊需要的關系的反映;林崇德認為自尊是自我意識中具有評價意義的成分,是與自尊需要相聯系的、對自我的態度體驗,也是心理健康的重要指標之一[2]。

本文采用詹姆斯的自尊定義,并用此定義為基礎的自尊量表測量初中生自尊水平。

1.1.2 習得性無助感

張平等(2006)提出,習得性無助是一個人由于連續失敗和挫折,導致問題發生時產生無能為力或自暴自棄的心理狀態和行為[3]。許偉澤(2005)指出習得性無助是指當事人遭受接連不斷的失敗和挫折并被不當歸因和評價所左右時,便會感到自己對一切都頭去控制和無能為力,從而對自己行為喪失信心的心理狀態[4]。

結合以上界定,本文認為習得性無助感就是個體失敗和挫折經驗過多,對問題的解決束手無策,進而難以樹立信心的心理狀態。

1.2 自尊與習得性無助感的關系研究

習得性無助感的自尊保護理論認為習得性無助感的產生是因為人們有保護自己的自尊和增強自尊的愿望,人們一般傾向于對好的結果采取贊揚肯定的態度,而對壞的結果采取否定和責備的態度,自尊水平低的人容易體驗到習得性無助感。目前有相關研究證實這一觀點,如Leyden(1978)發現高自尊的人更可能把成功歸因于內部原因,因此表現出更少的無助感。Snyder(1983)認為,少付出努力是一種防御性策略,遇到不能控制的某些重要情境,便放棄努力,以防止得出低能力的結論,即避免失敗的一種方式是回避努力。Smoltz 和Galassi(1989)的研究表明低自尊的人會有較高的無助感體驗。Tomas Joachim(1998)用實驗證明自尊保護機制是引起習得性無助感的原因,在公開條件下還是保密條件下完成任務,是影響個人習得性無助感的重要因素。Harvard Valas(2001)做了自尊與無助感的關系研究,得出自尊與習得性無助感呈負相關,高自尊的人無助感得分較低,可以減少抑郁情緒體驗,而低自尊會出現高無助感,易發生抑郁。

1.3 問題的提出

習得性無助感是積極心理學大師塞利格曼從實驗中總結出來的系統理論,國內學者對其研究主要集中在以下三方面:習得性無助感的理論綜述;實驗研究和實證研究;習得性無助感的單科或學業的習得性無助感的歸因訓練的研究。雖然國內學者的研究較為全面,但是無法融合中國歷史文化背景。

面對著習得性無助感的空缺,本文從自尊與習得性無助感的角度出發,將初中生作為研究對象,在新的群體中測量出國內初中生的自尊以及習得性無助感水平,并探討二者的關系,為青少年的健康成長提供科學的實證基礎。

2.研究內容

2.1 研究目的

(1)對國內外有關自尊、習得性無助感以及二者間關系的已有研究成果進行較為系統的整理,為以后進一步研究提供較為系統的資料。

(2)研究初中生自尊與習得性無助感的關系,以及在性別和年級兩個人口學變量上的差異,探討自尊和習得性無助感的因果關系。

(3)了解當前初中生的自尊和習得性無助感的現狀,為九年義務教育和青少年健康成長提供科學的資料。

2.2 研究假設

(1)初中生自尊和習得性無助感在人口學變量上差異顯著。

(2)初中生自尊和習得性無助感呈負相關,自尊越高,習得性無助感水平越低。

(3)初中生自尊對習得性無助感有一定預測作用。

2.3 研究方法

2.3.1 被試

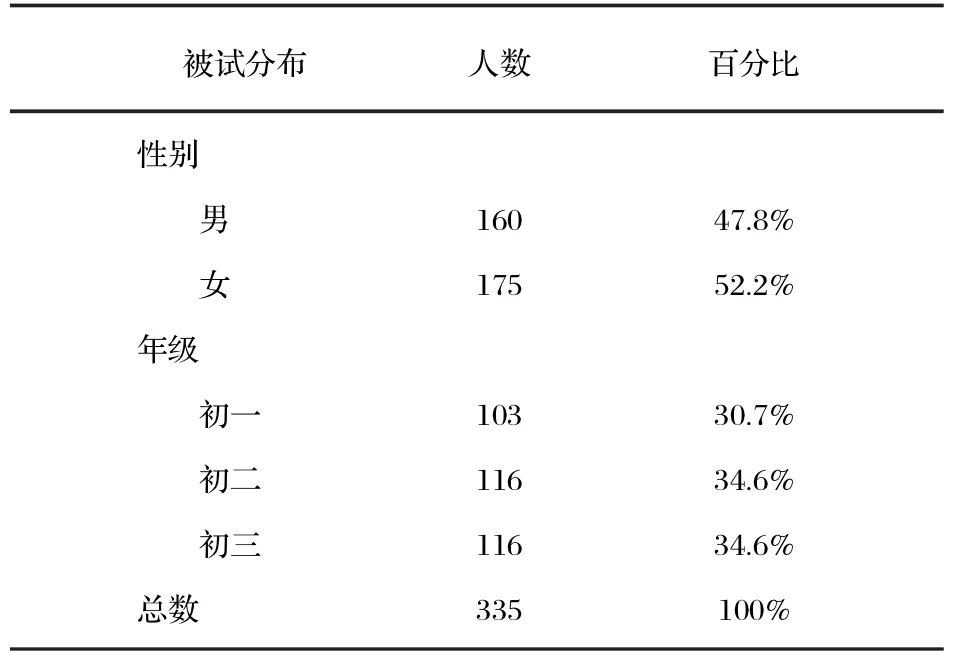

以吉林省四平地區的某初中為被試,以班級為單位,采用現場發放,當場回收的方法。共發放問卷400 份,回收385 份,回收率為96.3%,其中有效問卷335 份,有效率為86.8%。

表1 被試分布的總體情況

2.3.2 研究工具

(1)自尊量表

選取羅森伯格1965年編制,汪向東1999年修訂的量表,共10 題,采用4 點記分法,非常不符合記1 分,不符合記2 分,符合記3 分,非常符合記4 分,其中3、5、8、9、10 為反向計分,總分范圍是l0—40 分,分數越高,自尊程度越高。可以采用理論中數25 分來劃分自尊的高低。得分高于25被認為自尊程度較高,否則,自尊程度較低。自尊量表的克隆巴赫系數為0.624。

(2)習得性無助問卷

采用武曉艷等2009年編制的習得性無助感問卷,共18 題,分為無助感和絕望感兩個維度。問卷采用5 點記分法,完全不符合記1 分,有點符合記2 分,中間狀態記3 分,多數符合記4 分,完全符合記5 分,得分越高,習得性無助感越嚴重。總量表Cronbach α 系數為0.930,分量表無助感因子Cronbach α 為0.924,絕望感因子Cronbach α為0.742,分半信度為0.901,四周后的重測信度為0.898。

2.3.3 數據處理

研究結果采用SPSS16.0 進行統計分析,主要統計方法為T 檢驗、方差分析、相關分析與回歸分析。

3.結果

3.1 初中生自尊、習得性無助感的總體狀況

3.1.1 自尊的總體狀況

表2 初中生自尊的總體狀況

結果(見表1)顯示初中生自尊得分高于理論中值,達到27.836,表明大多數初中生的自尊得分是中等偏上的,初中生的自尊整體水平是很高的。

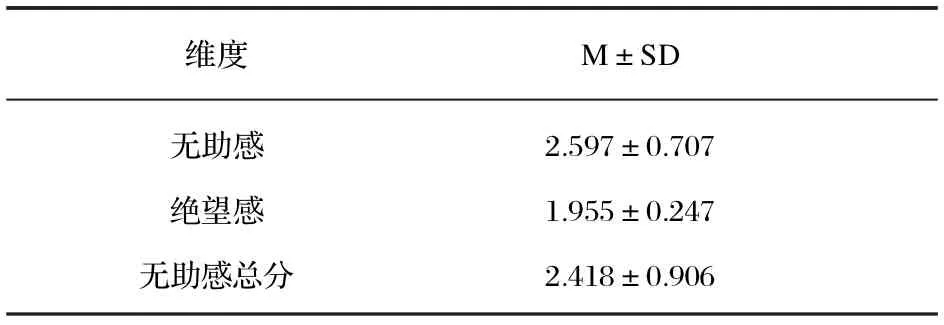

3.1.2 習得性無助感的總體狀況

表3 初中生習得性無助感的總體狀況

結果(見表2)顯示全量表平均分2.418 低于中間值3,說明初中生習得性無助感在中等以下水平。其中無助感得分最高,絕望感得分最低,表明初中生習得性無助感水平較低。

3.2 初中生自尊、習得性無助感的性別和年級差異

3.2.1 初中生自尊、習得性無助感的性別差異

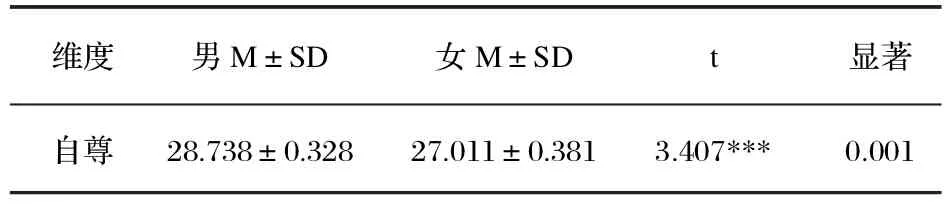

表4 自尊的性別差異

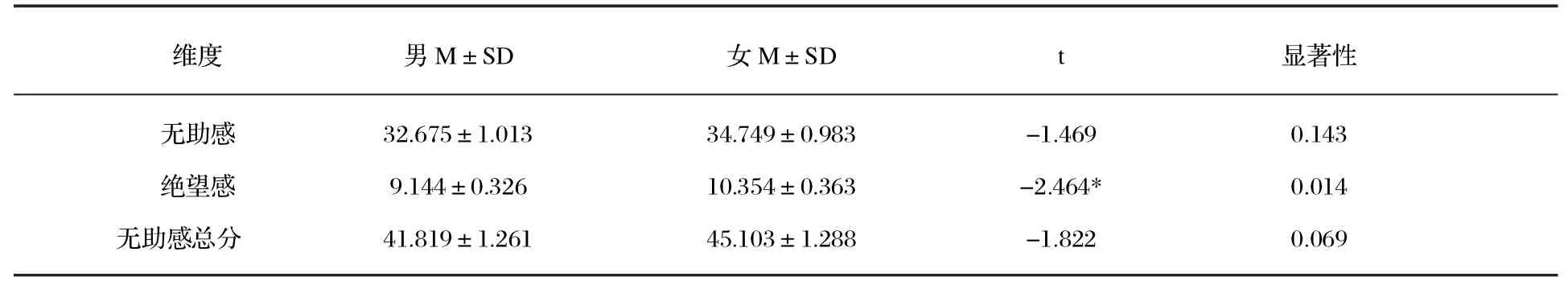

表5 習得性無助感的性別差異

結果(見表4、表5)顯示,自尊和絕望感得分在性別上有顯著差異,其中自尊得分男生高于女生,女生絕望感得分高于男生。

3.2.2 初中生自尊、習得性無助感的年級差異

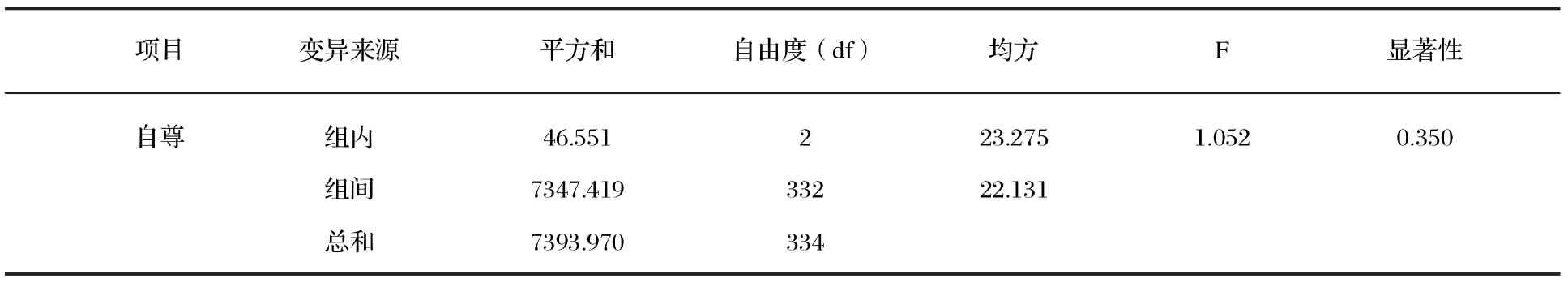

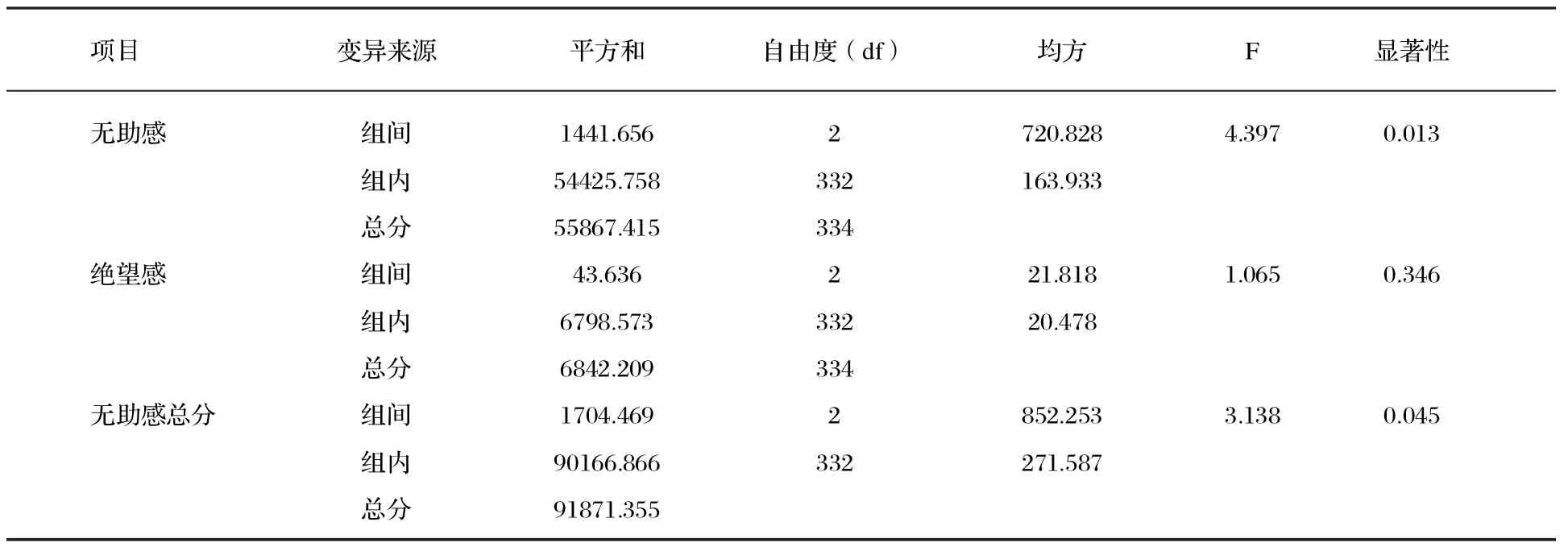

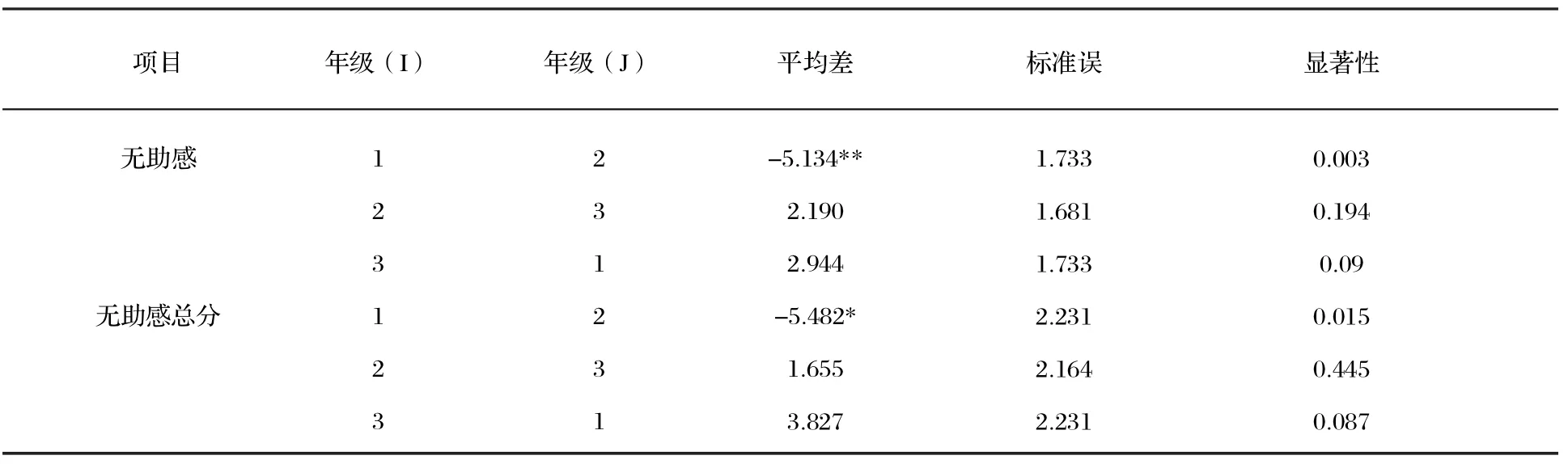

結果(見表6、7、8)顯示年級方面僅無助感和無助感總分差異顯著,事后檢驗結果表明初一得分顯著低于初二,其中初三學生得分高于初一,且在顯著性臨界值內,具有統計學意義。

3.3 初中生自尊和習得性無助感的關系

表6 自尊的年級差異

表7 習得性無助感的年級差異

表8 習得性無助感的多重比較(LSD)

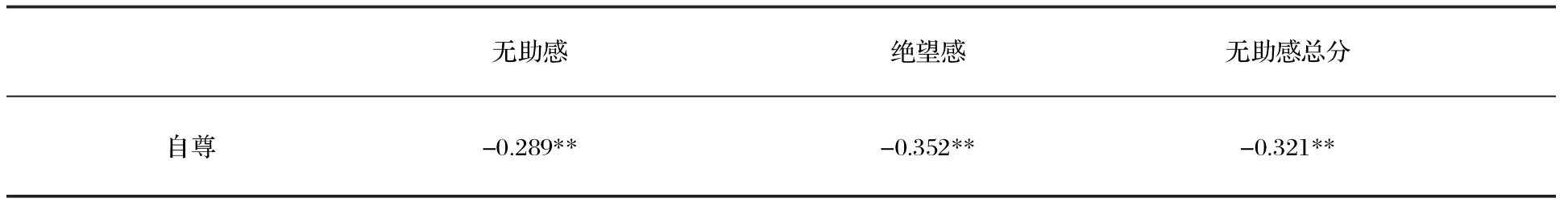

表9 自尊與習得性無助感的相關

表10 自尊與習得性無助感的回歸分析

自尊和習得性無助感顯著相關且系數較高(見表9),因此進入回歸方程(見表10):習得性無助感=-0.321×自尊+75.054,方程的解釋率達到10.1%。

4.分析與討論

4.1 初中生自尊和習得性無助感的總體狀況

研究表明初中生自尊水平較高,習得性無助感水平較低,符合當代青少年成長的健康水平,與以往的研究結果是一致的。初中是青少年社會性快速發展的階段,自尊也隨著生理的成熟不斷提升,故而面對失敗和挫折能夠快速調節消極情緒,較少地體驗習得性無助感。

4.2 初中生自尊和習得性無助感在人口學變量上的差異

根據結果可知自尊的性別差異顯著,男生的得分較高,這是因為初中時代的男生情緒波動大,喜歡群體生活,注重面子,自我認知度提升較快。

男生的絕望感得分顯著低于女生,主要因為女生的成熟更早,對自我的體驗更多,心思更為細膩,自我調節能力。在無助感和無助感總分上年級的差異較為顯著,初二得分高于初一得分,可能是初二學生對于學業上失敗經驗較多,面對成績回天無力,對自己的信心減少,得到父母和老師的支持和關注也不再有初一新生那么多。

4.3 初中生自尊和習得性無助感的關系

本文驗證了以往的研究結果,自尊和習得性無助感呈負相關,自尊對習得性無助感的預測達到了10.1%,高自尊者獲得較低的習得性無助感。自尊是個體對自己的評價,高自尊的學生能夠對自己做出積極的評價,認為自己是有價值的、有能力的等等。高自尊學生在事情失敗后,會將失敗歸于外在一些不可控因素,以保護自身的自尊,因此,高自尊學生較少的體驗到習得性無助感。自尊保護機制是引起習得性無助感的原因,這說明自尊在習得性無助感的形成過程中有重要作用,良好的自我評價和自我認識有助于提高自尊,而自尊提高的同時,習得性無助感的形成會減少。

5.結論

本研究以初中生為被試進行數據收集與分析處理,研究了初中生自尊和習得性無助感的總體情況以及其在性別和年級上的差異,同時也對初中生的習得性無助感與自尊的關系進行了研究,并進一步考察了自尊對習得性無助感的預測作用。通過對研究結果的探討得出以下結論:

(1)初中生的自尊和習得性無助感的總體情況良好。大多數學生的自尊水平較高;習得性無助感總體處于中等偏下的水平。

(2)自尊的性別差異顯著,男生得分明顯高于女生;習得性無助感的性別和年級差異都很顯著,初一學生的得分低于初二。

(3)初中生的自尊與習得性無助感之間存在負相關,且具有顯著的統計學意義。自尊對習得性無助感能有一定的預測作用。

[1]金 華等著:《當代社會心理學導論》,北京:北京師范大學出版社,1994。

[2]孫鳳華,沈慧娟:《少年兒童自尊發展特點與自身因素關系探微》,通化:通化師范學院學報,2006(3)。

[3]張萍,葛明貴:論學業習得性無助感向自我效能感的轉換[J],內蒙古:內蒙古師范大學學報,2006,35(4):102-108。

[4]許偉澤:學困生習得性無助的教育對策[J],現代教育科學,2005(5)。