氣囊加力助產(chǎn)處理頭位難產(chǎn)的回顧性病例對照研究

葛俊麗,陳必良,劉 玉,田揚順(第四軍醫(yī)大學西京醫(yī)院婦產(chǎn)科,西安 710032;通訊作者,E-mail:gejunli1984@foxmail.com)

在足月陰道分娩中,90%以上為頭位分娩。隨著圍產(chǎn)醫(yī)學的迅速發(fā)展,孕期產(chǎn)檢的不斷完善,胎位性難產(chǎn),如臀位、橫位等異常胎位的發(fā)生率已逐漸降低,因此頭位難產(chǎn)越來越受到產(chǎn)科臨床醫(yī)師的注意。頭位難產(chǎn)即以頭為先露的難產(chǎn),超過總難產(chǎn)發(fā)生率的2/3[1]。頭位難產(chǎn)由于胎頭通過骨盆時受阻,對母兒影響較大,圍產(chǎn)兒死亡率比正常分娩高數(shù)倍。因此及時發(fā)現(xiàn)與正確處理頭位難產(chǎn)是目前降低剖宮產(chǎn)率和圍產(chǎn)期母嬰發(fā)病率的關(guān)鍵。氣囊助產(chǎn)方法是近年來產(chǎn)科領(lǐng)域一項助產(chǎn)新技術(shù),操作簡單易行,在處理頭位難產(chǎn)時取得了較好的效果,現(xiàn)將資料總結(jié)報道如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料

回顧性分析2008-01~2013-12在第四軍醫(yī)大學西京醫(yī)院婦產(chǎn)科住院分娩的頭位難產(chǎn)的初產(chǎn)婦,納入標準:①足月、單胎、頭位;②無嚴重妊娠合并癥及并發(fā)癥;③孕周在37-42周;④宮口擴張≥3 cm,胎先露S-1以下;⑤無頭盆不稱、無骨產(chǎn)道及軟產(chǎn)道畸形或異常,無產(chǎn)前出血;⑥胎兒體重估計2 500-3 500 g之間。

1.2 方法

符合以上條件者468例,根據(jù)產(chǎn)程中是否應用氣囊加力助產(chǎn)術(shù)擴張宮頸及(或)陰道將其分為觀察組和對照組,觀察組228例,產(chǎn)程中采用氣囊加力助產(chǎn)擴張宮頸(在宮頸開大3-4 cm時僅擴張1次,宮頸緩慢擴張至5-6 cm);再人工破膜,行徒手旋轉(zhuǎn)胎頭;對照組240例破膜后只徒手轉(zhuǎn)胎頭。宮縮乏力者0.9%氯化鈉注射液50 ml加縮宮素2.5 U微量泵6 ml/h泵入,保持同步有效宮縮。對兩組進行觀察,比較其分娩方式、產(chǎn)程時間及母嬰并發(fā)癥。

1.2.1 氣囊加力助產(chǎn)操作方法 使用KCB-I型全自動仿生助產(chǎn)儀和無菌乳膠氣囊,檢查其性能,嚴格無菌操作,設(shè)置氣囊直徑8 cm,用自動法擴張宮頸1次后再擴張陰道2-3次;若宮口已開大6-10 cm,可單純擴張陰道下段。

1.2.2 徒手轉(zhuǎn)胎頭方法 孕婦取膀胱截石位,雙手抱膝使臀部略上翹,抬高恥骨聯(lián)合,消毒外陰,術(shù)者刷手后右手戴無菌手套,再次摸清胎方位,于宮縮間歇輕輕上推胎頭并旋轉(zhuǎn),左枕橫或后位逆時針方向旋轉(zhuǎn)45°或135°,右枕橫或后位順時針方向旋轉(zhuǎn)45°或135°。使胎頭小囟轉(zhuǎn)至恥骨聯(lián)合下方并固定,等待下次宮縮來臨,待下次宮縮時讓孕婦屏氣用力,宮縮過后方可松手,同時助手在腹部輕推胎背旋轉(zhuǎn)胎體并協(xié)助固定,如此反復2-3次。

1.3 統(tǒng)計學分析

2 結(jié)果

2.1 氣囊加力助產(chǎn)施術(shù)情況及對分娩方式的影響

觀察組在宮口開大6-10 cm時,運用氣囊加力助產(chǎn)術(shù)單純擴張陰道1-3次者118例,其中枕橫位82例,枕后位36例;宮口開大3-4 cm時,用氣囊加力助產(chǎn)術(shù)相繼擴張宮頸與陰道者110例,其中枕橫位61例,枕后位49例。對照組枕橫位142例,枕后位98例。

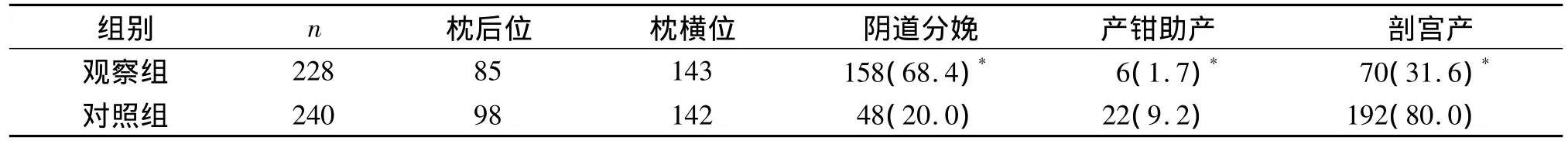

觀察組經(jīng)陰道分娩158例(68.4%),其中產(chǎn)鉗助產(chǎn)6例(1.7%);剖宮產(chǎn)70例(31.6%),其中產(chǎn)婦不配合轉(zhuǎn)位10例,宮頸水腫2例,臍繞頸2周以上致先露不下降者5例,產(chǎn)程延緩20例,胎兒窘迫5例,余28例均為枕后位轉(zhuǎn)位失敗行剖宮產(chǎn)術(shù)。對照組經(jīng)陰道分娩48例(20.0%),其中產(chǎn)鉗助產(chǎn)22例(9.2%)。觀察組陰道分娩率為 68.4%,剖宮產(chǎn)率31.6%;對照組陰道分娩率為 20.0%,剖宮產(chǎn)率80.0%,兩組差異具有統(tǒng)計學意義(P <0.05,見表1)。

2.2 兩組產(chǎn)程進展情況及助產(chǎn)效果

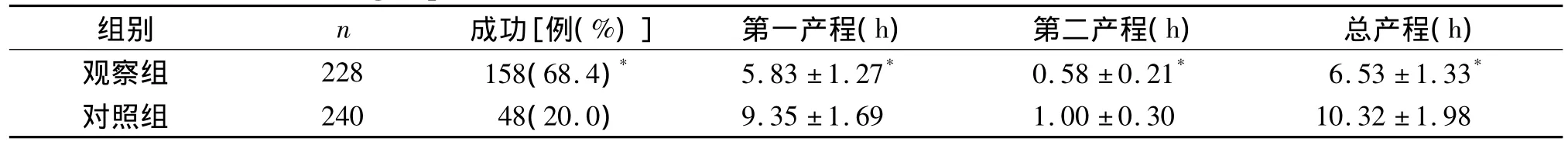

觀察組第一產(chǎn)程時間、第二產(chǎn)程時間和總產(chǎn)程時間均較對照組時間短,助產(chǎn)成功率較對照組高(P<0.05,見表2)。

表1 兩組氣囊助產(chǎn)施術(shù)情況及分娩方式比較 例(%)Table 1 Com parison of conditions of air-bag-forced midw ifery and modes of delivery between the two groups cases(%)

表2 兩組第一產(chǎn)程時間、第二產(chǎn)程時間和總產(chǎn)程時間及助產(chǎn)成功率比較Table 2 Comparison of the first stage of labor,the second stage of labor and total labor time and midw ifery success rate between the two groups

2.3 兩組分娩期母嬰并發(fā)癥比較

產(chǎn)后出血量觀察組為(224.6 ±63.3)ml,對照組為(254.6±54.1)ml,兩組比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。觀察組12例新生兒輕度窒息,對照組9例,兩組均無重度窒息及新生兒死亡,無產(chǎn)褥感染發(fā)生。兩組間母嬰并發(fā)癥比較,差異無統(tǒng)計學意義(P >0.05)。

3 討論

臨床應用氣囊加力助產(chǎn)術(shù)不僅可以明顯縮短產(chǎn)程,還可降低手術(shù)產(chǎn)率,同時尚可解決當前產(chǎn)科領(lǐng)域內(nèi)諸多疑難棘手問題,明顯提高產(chǎn)科質(zhì)量[2]。氣囊加力助產(chǎn)具有仿生性,在助產(chǎn)過程中由電腦控制的逐漸增大的氣囊模擬胎頭的作用擴張軟產(chǎn)道、誘發(fā)宮縮、增強產(chǎn)力,符合自然分娩規(guī)律。由于當代產(chǎn)婦懼怕分娩疼痛,心理需求縮短產(chǎn)程,渴望減少分娩疼痛。而氣囊助產(chǎn)技術(shù)主要原理就是誘發(fā)宮縮,增加產(chǎn)力,縮短產(chǎn)程,并且減少分娩并發(fā)癥,這實際上也大大減少了醫(yī)務(wù)人員的工作量。其誘發(fā)宮縮主要機制:①機械刺激并促進宮頸成熟,同時擴張宮頸,引起垂體后葉素反射性刺激內(nèi)源性縮宮素與前列腺素的合成與釋放,使宮頸軟化,縮短及擴張、加速宮縮,增強產(chǎn)力,明顯縮短產(chǎn)程[3,4];②破膜后先露部直接壓迫宮頸與子宮下段,反射性引起宮縮,增加產(chǎn)力;③機械性擴張陰道的同時也壓迫直腸,通過誘發(fā)直腸子宮反射迅速出現(xiàn)宮縮,反射性引起產(chǎn)婦便意感,并不由自主地屏氣向下用力,迫使先露下降;④擴張后的宮頸軟產(chǎn)道減少了胎頭下降的阻力,明顯縮短了產(chǎn)程。由于以上機制,觀察組平均總產(chǎn)程為(6.53 ±1.33)h,而對照組則為(10.32 ±1.98)h,兩組比較差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。由于明顯縮短了產(chǎn)程,可以達到直接減少產(chǎn)婦分娩痛苦的時間和過程,同時也減少了母嬰并發(fā)癥的發(fā)生,特別是顯著減少了因產(chǎn)程時間過長而導致的產(chǎn)后出血。

氣囊加力助產(chǎn)后加用徒手旋轉(zhuǎn)胎頭術(shù),明顯減低頭位難產(chǎn)的剖宮產(chǎn)率。頭位難產(chǎn)主要是胎頭下降受阻,繼發(fā)宮縮乏力、產(chǎn)程時間延長、胎兒窘迫等一系列母嬰并發(fā)癥,氣囊加力助產(chǎn)術(shù)由于機械地擴張了軟產(chǎn)道使其松弛,排除或減少了分娩阻力;且因反射性加強宮縮及運用腹壓而加強產(chǎn)力,明顯縮短了產(chǎn)程,減少了產(chǎn)力消耗時間,降低因產(chǎn)程較長而導致的宮縮乏力、胎兒窘迫、手術(shù)產(chǎn)率增高、產(chǎn)后出血量增加、產(chǎn)后尿潴留等并發(fā)癥的發(fā)生。更重要的是經(jīng)過氣囊加力助產(chǎn)擴張后,使軟產(chǎn)道松弛,既有利于術(shù)者徒手旋轉(zhuǎn)胎頭,又減輕了產(chǎn)婦對旋轉(zhuǎn)胎頭的不適感,同時減輕了長時間待產(chǎn)靠產(chǎn)力轉(zhuǎn)化為枕前位給產(chǎn)婦帶來的痛苦,使持續(xù)性枕橫位或枕后位旋轉(zhuǎn)成功率增加,變難產(chǎn)為順產(chǎn),明顯降低了頭位難產(chǎn)的剖宮產(chǎn)率,給頭位難產(chǎn)者帶來了一次試產(chǎn)機會。本組頭位難產(chǎn)的研究中,觀察組陰道分娩率為68.4%,剖宮產(chǎn)率31.6%;對照組陰道分娩率僅為20%,剖宮產(chǎn)率80%。另一方面,氣囊擴張使軟產(chǎn)道松弛,且反射性加強產(chǎn)力,使產(chǎn)程縮短及一部分枕后位或橫位可以順轉(zhuǎn)成枕前位而自然分娩,增加了安全分娩系數(shù)。本研究中兩組的產(chǎn)后出血量比較,差異無統(tǒng)計學意義(P<0.05)。兩組中無重度窒息及新生兒死亡,無產(chǎn)褥感染發(fā)生。

氣囊加力助產(chǎn)術(shù)適應證:凡正常足月妊娠,宮頸成熟度Bishop評分≥8分者(宮口擴張≥3 cm,胎先露S-1以下施術(shù)為佳),無頭盆不稱,無骨產(chǎn)道及軟產(chǎn)道畸形,無產(chǎn)前出血及嚴重并發(fā)癥,胎兒體重估計2 500-3 500 g之間。禁忌證:宮頸評分<6分,先露在S-1以上、絕對頭盆不稱、產(chǎn)道畸形、有產(chǎn)前出血及嚴重并發(fā)癥者。注意事項:待擴張氣囊需準確放置于宮頸口,不宜過深或過淺;宮頸擴張后行人工破膜;擴張陰道后應認真檢查胎方位,在第二產(chǎn)程后期盡早發(fā)現(xiàn)枕橫位或枕后位,及時行徒手旋轉(zhuǎn)胎頭術(shù),可使成功率增加。若胎方位正常而先露遲遲不下降應考慮臍繞頸致臍帶過短而改行剖宮產(chǎn)術(shù)。

施術(shù)體會:在施術(shù)前耐心細致向孕婦說明施術(shù)的優(yōu)越性和安全性,會增加配合度;對宮頸水腫者給予利多卡因5 ml內(nèi)加阿托品0.5 mg(或6-542 5 mg)行宮頸局部封閉并按摩后多數(shù)可以消除水腫;當遇到產(chǎn)婦疲勞導致產(chǎn)程延緩者,應讓產(chǎn)婦積極休息并補充營養(yǎng)后再施術(shù),效果會更好。這樣可以達到增加陰道分娩率和降低剖宮產(chǎn)率目的[5]。

綜上所述,氣囊加力助產(chǎn)術(shù)加徒手旋轉(zhuǎn)胎頭術(shù)是處理頭位難產(chǎn)的有效措施。只要適應證選擇得當,操作方法正確,能有效地將某些頭位難產(chǎn)轉(zhuǎn)化為順產(chǎn),明顯降低頭位難產(chǎn)率及剖宮產(chǎn)率,同時也減少了母嬰并發(fā)癥,促進自然分娩,改善陰道分娩質(zhì)量,有利于母嬰健康。因此,我們認為氣囊加力助產(chǎn)是一項安全的能夠?qū)⒅T多難產(chǎn)因素轉(zhuǎn)化為順產(chǎn)的具有減痛分娩性質(zhì)的助產(chǎn)技術(shù),適用于國內(nèi)廣泛推廣應用。

[1]陳殿紅,陳秀俊.709例頭位難產(chǎn)病例的診斷及處理[J].中國婦幼保健,2011,16(26):2534-2538.

[2]田揚順,龔菊蓮,李逢春,等.氣囊助產(chǎn)對提高陰道分娩質(zhì)量的臨床研究[J].第四軍醫(yī)大學學報,2000,21(3):381.

[3]Caliskan E,Dilbaz S,Gelisen O,et al.Unsuccessful labor induction in women with unfavorable cervical scores:predictors and management[J].Aust NZ J Obstet Gynecol,2004,44(6):562-567.

[4]Kandil M,Emarh M,Sayyed T,et al.Foley catheter versus intra-vaginal misoprostol for induction of labor in post-term gestations[J].Arch Gynecol Obstet,2013,286(2):303-307.

[5]田揚順.氣囊仿生助產(chǎn)臨床應用價值[M].北京:人民軍醫(yī)出版社,2008:138-144.