試論“善歌者必先調其氣”

楊惠萍

(北方民族大學 音樂舞蹈學院,寧夏 銀川 750021)

一、呼吸方法

(一)歌唱的動力

在我國古代,善于歌唱的人們就已經總結出“氣息是歌唱的動力”、“擇具最難,聲色豈能兼備?但得沙喉響潤,發于丹田者,自能耐久”的歌唱理論。這里所說的“發于丹田”是歌唱發聲的重要條件。

聲音靠氣息傳出,呼吸是歌唱的動力。如果歌唱者掌握、控制不了呼吸,他就不可能成為好的歌唱家。掌握科學的呼吸方法需要歌唱者堅持不懈地努力。呼吸,從這兩個字可見,是吸氣和呼氣的結合,兩者對立運動并產生氣息。歌唱者會運用氣息、調節控制氣息然后把氣息轉換成聲音。要想唱出動聽的歌聲,氣粗、氣弱、氣濁、氣散,都是其阻礙。好歌聲的前提是掌握科學的呼吸方法,這樣唱出的歌聲才會具有穿透力,才會讓欣賞者接受。

(二)呼吸的方法

我國第一部研究聲樂理論的著作——元代燕南芝庵所著的《唱論》,對唐宋以來的歌唱藝術作了簡單的闡述和總結,對后代人們的聲樂學習產生了一定的影響。歌唱者都非常重視歌唱中的氣息問題,而在《唱論》中這一問題也有體現,其提出的呼吸方法有“偷氣、換氣、歇氣、愛者有一口氣”。“偷氣”就是在歌唱過程中氣息不夠用的情況下偷換一口氣,但前提是不被察覺和發現,又不影響節奏。“換氣”就是在每一句旋律結束時換氣。“歇氣”就是停頓的地方歇一口氣,情緒不能斷,不能有明顯的換氣的感覺。“愛者有一口氣”就是唱的過程中要多利用氣口,自始至終給人的感覺是氣息飽滿,感情不斷,整首歌曲唱下來很順暢。

我們在平常的學習中總結的呼吸方法有三種:腹式呼吸法、胸式呼吸法、胸腹式呼吸法。在這三種呼吸方法中,胸腹式呼吸法是一種比較科學的歌唱呼吸法。

胸腹式呼吸法,是胸部和腹部兩個部位同時發力并且互相制約、互相對抗和作用,此時氣息會形成一種雙向的運動。吸氣時,氣息流入,就會使腰部和背部形成一種向下的壓力,并且橫膈膜會隨著氣流的下降而下降。呼氣時,同樣,腰部和背部應保持吸氣時的力量,而且呼氣時沖擊聲帶發聲的支點是靠腹肌形成的力量。這兩種力量會相互作用,并且形成一種狀態——呼吸對抗。如果歌唱者想知道自己是否能掌握胸腹式呼吸法,那首先就要知道自己是否找到了呼吸對抗的狀態,而然這種狀態的獲得并不是那么簡單的,需要歌唱者接受長期科學、系統的訓練。

我們在吸氣時要學會嘆氣的感覺。嘆氣在日常生活中其實很常見,它是完全放松的,并且力是向下的,嘆氣時吸氣肌肉群會隨之放松,有利于更好地吸入氣息。我們在歌唱時要認真體會嘆氣的感覺,對聲樂的學習有很大的幫助。

二、氣息的運用

(一)氣息支撐點的運用

在歌唱的過程中,首先要吸氣,吸完氣一定要保持住,腰和背要挺直,不能彎曲、塌陷,然后在腹部的橫膈膜部位就會有一個支點,這時再慢慢地放松,腹部和腰部的肌肉也慢慢地放松,氣息就會均勻地呼出,呼吸就會更加平穩。

每個歌唱者對支撐點的理解都是不同的,有的人認為支撐點就是歌唱時感覺到氣息用力的地方,還有的人認為支撐點就是開口吸氣然后唱歌時氣息沖擊的地方,其實這兩種說法是一回事,首先要打開口腔吸氣,在氣息沖擊的部位發音,然后運用氣息歌唱,找到用力的支點,氣息流通就會順暢。丹田是歌唱中一個很重要的部位,吸氣要吸入丹田,然后找到氣息運用時的一個支撐點,慢慢地運用氣息歌唱。氣息順暢、流通就很容易找到支撐點,如果吸完氣后,不會運用氣息,就不會找到氣息的支撐點。

(二)拓寬音域上氣息的運用

唱高音時氣息的運用:很多歌唱者在唱高音時,就只顧著“喊”聲音,而忘了運用支撐點去支持,這樣發聲就會造成壓喉,脖子就會緊張,聲音憋在嗓子部位,而且聲音沖擊了聲帶,唱出的高音不但沒有穿透力,而且還很尖銳、很僵硬。唱高音時正確的方法應該是首先吸氣要深,要穩,腰部、背部和腹部都感覺到很有力地向外擴張,這時就會感覺到氣息是向下走的,聲音是向上走的,氣息和聲音的距離拉開了,這樣的氣息就能集中,聲音就會豐滿、有穿透力。所以唱高音時我們不能逃避,深吸一口氣,輕松地演唱,氣息會往下走,聲音就能上去,這樣氣息也流通了,高音也唱好了。

唱低音時氣息的運用:很多人都認為低音很簡單,只要聲音放小了,不用氣息也能唱好低音,這是極其錯誤的。唱低音時,氣息的位置比唱高音時要低一些,但是氣息的流量卻是很大的,腰部、背部和腹部的肌肉可以稍微放松,但跟高音相反的是,唱低音時反而要更激動一些,氣息的支點應該稍微上提,這樣就能達到唱低音時圓潤又不漏氣的效果。

(三)控制強音時氣息的運用

很多歌唱者在唱強音時都覺得只要力氣加大了就可以了,這是非常錯誤的觀點。強音是指聲音要有共鳴。唱強音很重要的一點就是感情。如果一個強音唱好了,就會讓欣賞者感到歌唱者使用身體在發聲,但是并不是這樣的,是用氣息在發聲。唱強音時感覺氣息是從整個腰部和腹部發出來的,用力的地方是背部、腰部,整個頭腔共鳴特別明顯。

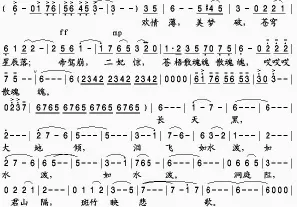

如女高音曲目《斑竹淚》中C調轉到F調其中的一部分:

強音都是從弱音過渡過去的,不可能一開口就是很強的音,在上述譜例中,“歡情薄,美夢破,蒼穹星辰落”,這一樂句是弱唱的,到后面“帝駕崩,二妃驚”是強的,“蒼梧散魂魄”是弱的,到這一段的最強音“哎哎哎,散魂魄”,這一樂段情緒的過渡是很難把握的,先是輕聲細語地說美夢都破碎,引出主題——帝駕崩,人都沒了魂魄,三個“哎”是整段的最強音,等于哀怨、感嘆,這一部分的感情是很重要的,所以氣息一定要把握好。從這三個強音引出“長天黑,大地傾,淚飛如水潑……”這一部分是撕心裂肺的,感覺天都塌了,地都陷了,感情是特別強烈的,也是整曲的高潮部分,真的是感覺整個身體都在發力,但并不是用身體在唱歌,而是用氣息。

(四)控制弱音時氣息的運用

歌唱者如果能把一個弱音唱好,那就代表歌唱者的聲音已經慢慢邁向成熟了。跟唱強音一樣,很多歌唱者認為弱音就是弱唱,只要是身體不發力就代表弱唱了,這也是錯誤的觀點。弱音的要求同樣是位置要高,聲音要集中,要達到這種聲音效果就要求歌唱者控制氣息的能力要強,控制好音量也是唱好一首歌曲的基本條件之一,但要演唱一個字音從“f”到“pp”再從“p”到“ff”過渡,對任何一個演唱者來說都不簡單,這需要歌唱者有很強的氣息控制能力。例如《鳥兒在風中歌唱》中的第二部分:

連續的“啊”,從“f”——“mf”——“mp”——“pp”——“mp”——“mf”——“f”——“ff”的過渡,鳥兒從哀嘆到憤怒,再從憤怒到哀嘆,這種一連串的情緒變化、強弱的變化、音量的把握,必須要控制好氣息,把整個腔體打開,找好著力點,像鳥兒真正地在訴說、哀怨一樣,歌唱出鳥兒要表達的憤怒、哀嘆的情感。

唱弱音時,身體和情感都不能完全放松,弱音比強音更難控制情緒。演唱者若想唱好每一個音區的音,就必須把握好情緒和音量,最重要的是要把握好氣息的控制。

三、氣息運用時常見的問題

(一)歌唱時氣息不足的問題

我們在演唱的過程中常常遇到一個問題,那就是在歌唱前已經開口吸氣了,但在歌唱的過程中還是覺得氣息很淺,一個樂句都唱不完氣息就用完了。這種氣息不夠用的現象是不會運用氣息的表現,再就是吸氣之后氣息不會保持。雖然歌唱者自己覺得氣已經吸得夠深了,一旦開口發聲,氣息就會慢慢地上浮,或者是出現漏氣的情況,氣息一下就沒有了。吸氣完成以后應該怎樣去保持和運用氣息呢?這種現象產生的原因有兩種,一是吸氣時的狀態保持不住,二是身體狀態不放松。歌唱的過程無論是對歌唱者還是欣賞者都是一種享受,歌唱者應該好好享受這個過程,氣息要在保持一定的情感狀態下放松,而且身體不能緊張,聲音和呼吸要自然,這樣唱出的歌聲才會自然。

(二)歌唱時身體僵硬的問題

身體的僵硬就是氣息掌握不好的表現之一,這種現象不但會影響歌唱者的歌唱水平而且容易造成欣賞者的審美疲勞,尤其是高音,很多歌唱者在唱高音時都是脖子用力發音,唱的音越高脖子就越緊,唱出的聲音發白、沒有穿透力,并且很刺耳。吸氣時氣息要深入丹田,而且一定要保持住,這是歌唱時最基本的條件。有的歌唱者在演唱時,總喜歡把嘴巴張得太大,以為嘴張大了聲音就出來了,這是錯誤的想法,嘴張得太大就會造成面部表情僵硬,氣息集中不到一起,發出的聲音是散的,并且還會聲音沙啞,也就是嗓子漏氣,這是歌唱過程中一個較大的錯誤。歌唱時的身體狀態應該是放松的,面部表情是微笑的。嘴巴張得過大,吸入的氣息也不會深入丹田,反而會很淺,并且造成身體僵硬,所以說,歌唱時嘴要適當地張開,掌握好氣息的運用,這樣歌唱才能讓欣賞者舒心享受。

(三)歌唱時換氣的問題

很多歌唱者在歌唱過程中擔心氣不夠用,就大口地吸氣、大口地換氣,這樣吸進大量的氣息后,反而憋在胸部無法運用,這樣聲音出不來,嗓子還一直漏氣,這是因為氣吸得過多,身體過度用力,這樣想唱好一個完整的樂曲是不可能的。再就是大口地吸氣換氣肯定會不自覺地抬胸、聳肩,這種現象在舞臺上不可能達到欣賞者想要的審美效果。

四、結語

自古至今,氣息都是歌唱者最重視的因素,要表達作品中的情感、控制字詞的音量、吐字咬字等,都要把氣息作為前提。總之,“善歌者必先調其氣……既得其術,即可致遏云響谷之妙也”。只有掌握了科學的歌唱呼吸方法,通過“調其氣”來“得其術”,才能使歌唱者達到“遏云響谷之妙”的境界。

[1]陳四海.中國古代音樂史[M].北京:國際文化出版公司,1995.316-318.

[2]周小燕.聲樂基礎[M].北京:高等教育出版社,1990.5.

[3]周躍云.歌唱藝術中氣息的運用[J].連云港教育學院學報,1994(6).

[4]李強.“氣”在古代聲樂理論中的基礎地位[J].中國音樂(季刊),2004(4).

[5]葉雅歌.歌唱發音的科學基礎[M].臺灣:天同出版社,1984.11-16.