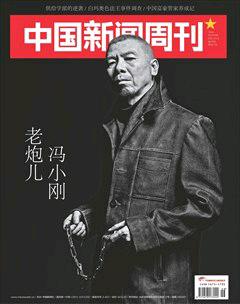

馮小剛:我還有一些心氣兒,有一些余勇

萬佳歡

“也有一些人,老了以后脾氣還是沒改”

中國新聞周刊:出演這部影片,管虎導演有對你提出一些什么具體要求嗎?

馮小剛:之前我和管虎聊了很多次,不僅僅聊人物,也聊影片。所以在拍攝的時候我們已經有了很好的默契,我很了解他要做一件什么事,他也對我很了解,知道我可以勝任這個事。

中國新聞周刊:出演這個角色,你有做過一些準備嗎?

馮小剛:說實話,沒有準備。這么多年的生活,我對這樣的人物很熟悉,完全不陌生。身邊有不少這樣的人。

可能會有一些差別,但是總體來說,都比較有血性、有擔當、有他的底線。雖然他們被認為是一幫打架的流氓,但實際上他們還是有自己的原則的。

中國新聞周刊:在你印象中,“老炮兒”這個人群當年和現在的狀態是怎樣的?六爺這個人物既豐富又復雜,你個人對這樣的人物抱著一種怎樣的情感態度和價值判斷?

馮小剛: 這幫人好多都因為打架進過局子。在拘留所里面,打架的肯定都瞧不起那偷東西的、強奸婦女的,他們會覺得你干這些事太他媽惡心了,但并不覺得打架惡心。你們原來也一樣,班里頭上學的男生,特折騰、特愛打架的,你未見得會覺得他們真的特別壞,你會覺得他們鬧騰、淘氣。有另外一種就會覺得他特別惡心了。

他們之中很多人現在年齡大了,就變了。有的人年輕時挺風光的,老了以后生活處境不是特別好,有的人目光變得柔和了,人也變得隨和。但也有一些人,老了以后脾氣還是沒改。還是幾句話不對付就想動手。

“我也有資格去做我覺得舒服的事,不做我覺得不舒服的事”

中國新聞周刊:你說六爺和你自己是“你中有我,我中有你”的關系,怎么理解?

馮小剛:我覺得我還是一個比較有血性的人,六爺也是。當然六爺會比我更單純一點,他像一個老小孩。我顯然比他更復雜。思考的事,對事情的看法,他比我簡單,因此他也會比我更堅定。我可能會在很多時候都是處在一個動搖、懷疑的狀態,他對自己堅信的那一套,毫不懷疑。

中國新聞周刊:你曾談起,六爺這個角色和你的契合點在于,你們都有自己的精神世界,跟今天的世界格格不入。你自己跟這個世界格格不入的地方有哪些?

馮小剛:現在有很多規矩它是壞了的。比如說,作為一個電影演員,應該盡可能少地在電視頻幕上出現,包括好萊塢,但我們所有的明星都跑到電視頻幕上去,那觀眾為什么要花錢跑到電影院里去看你呢?這都屬于比較短視的,自殺的行為。覺得那里掙錢多,就所有人都過去。

現在讓你感覺,大家最愛的就是錢。當然我也是屬于非常愛錢的人(笑),但我認為我還是有比錢更愛的事兒。

中國新聞周刊:似乎你的道路總跟大多數同年齡的中國導演相反。1990年代末大家都在推崇大師影片的時候,你在拍賀歲商業片;后來大多數電影公司都在尋找類型片商業片的時候,你又心心念念地要拍一些嚴肅電影。這是為什么?

馮小剛:你說得特別好,還沒人總結過這個。大家都一窩蜂做一個事的時候,我就去做另外一個。那個時候對中國電影最重要的,是電影得有人看,電影院得接著開下去,要不然它就都改洗浴中心、改夜總會了。這個市場整個都做起來了之后,我覺得,作為一個導演,我們這一輩子總是要拍一些有價值的電影,所以我應該去拍一些能讓人思考的電影。

市場永遠需要針對市場的電影,但是市場并不永遠需要馮小剛的電影。我不能成為這件事的一個奴隸。當我和一批導演把這個市場給做熱之后,當我們在這個市場上有一些話語權之后,我們應該開始去行使這種權利去拍一些和我們內心發生關系的電影。

中國新聞周刊:你覺得中國電影市場現在的狀態已經到了可以接納這樣一些嚴肅影片的階段嗎?

馮小剛:到我拍《集結號》《唐山大地震》《一九四二》的時候都還行。不管怎么說,《一九四二》這么嚴肅的一個悲劇現實主義電影,還是賣了4億票房。大家經常說,誰誰創造了文藝片最高票房……其實文藝片最高票房是《一九四二》。

我覺得我做的每件事都是對著我的內心的。我到這個年齡,不希望再去做一些讓我覺得不舒服的事。我也有資格去做我覺得舒服的事,不做我覺得不舒服的事,但好多人他還沒這個資格。這是我的一個想法。

《中國新聞周刊》:7月的時候你更新過一條微博,“30歲時可以妥協,但現在快60了,就不愿意妥協了,因為時間無多”。發這條微博、做出這個決定是受到什么事情的沖擊或者影響嗎?

馮小剛:當時剛好在洛杉磯待著,一安靜下來就會想很多事,然后就發了。也是給自己打氣兒吧。

“我還是先想想我要干什么”

中國新聞周刊:《老炮兒》里有一個關于年齡的情節讓我印象深刻——六爺是一個尷尬的年紀——奔60歲了,別人都認為他是“年過半百的老人”,但他自己特別討厭這個提法。你跟六爺年齡類似,也有同樣的想法嗎?

馮小剛:是的。電視臺的新聞里經常說,一位年過半百的老人如何如何……50歲以上就年過半百,被歸在老人那一撥里頭去了,我聽這話就他媽的不舒服。什么啊就成老人了?我都快60了,我也沒覺得我是一個老人。

中國新聞周刊:你覺得現在自己的心理年齡是多少歲?

馮小剛:30多、40歲。

中國新聞周刊:你有過中年危機嗎?比如一種迷茫、找不到人生方向的狀態?

馮小剛:有過。從《一九四二》到《私人定制》之后,過去的這一兩年。

中國新聞周刊:這種狀態是怎么誘發的?

馮小剛:從《一九四二》之后,我就發現我跟觀眾不是一個頻道的。聊不到一塊兒去。過去我跟他們不是這樣……(那時)特別能摸得著他們的心態。

當然總體來說,我也在不斷地跟自己說,我不應該有什么抱怨,因為我已經很知足了,我很辛苦地干了這么多年,反過來拍電影給我帶來的回報也是非常大的,差不多所有的好事都找到我頭上來了,你說還能有什么怨氣、還有什么不滿意?這個太不應該了。

中國新聞周刊:剛剛你談到現在自己跟觀眾有隔閡。最近幾年,觀影人群越來越年輕化,大多數電影導演都必須面對新一代觀眾,就像《老炮兒》里表現了如今新一代和老一代的分歧和對峙一樣,你也覺得自己……

馮小剛:不合時宜了?有,有一點。

但我覺得電影市場應該是這樣的,哪一撥觀眾、哪一撥導演都有他們的空間。年輕的有服務于他們的那些導演,和他們能聊到一塊兒去,年齡大的觀眾有這撥導演。大家互相聽得懂互相說的話。美國就是這樣,像伊斯特伍德,馬丁·西克塞斯,他們都有自己的觀眾,也能有很多票房。然后也有諾蘭,也有一批更年輕的導演。

中國新聞周刊:中國的環境跟美國有一些不同,目前看觀影主力人群是90后、甚至95后。你有想過主動地去摸清他們的想法、口味和喜好嗎?

馮小剛:我不想。什么年齡的人干什么事,你不了解他們,你說你要去了解吧……到最后還是不了解。

我不太了解我女兒天天坐在電視機前,舀一勺飯不往嘴里頭放,就盯著電視里一堆明星跑來跑去,各種歌手的秀,我不是太明白那些東西有什么好看。她肯定有她的道理,但是我覺得,我們剩下的時間也不是很多了,我還是別浪費這時間去摸清他們要干什么,還是先想想我要干什么(笑)。

中國新聞周刊:接下來會想嘗試哪一些類型的影片?

馮小剛:拍一些過去沒拍過的東西,人就是要不停地學習。這回我拍劉震云的小說《我不是潘金蓮》,我也是在尋求一種別人沒有用過的方式來拍攝。這個過程是一種學習,它讓我變得特別興奮。很多人說你這樣做風險特別大,我在想,為什么大家沒有用這種方式去拍,就是因為大家顯而易見地認為這會對觀眾有冒犯、有風險,所以不做這嘗試。但你老用一些常規的經驗去做一件事,事情雖然做得穩妥,但會做得無趣,沒有創造性。我覺著何不去冒一些險?這樣以后也不會后悔,哪怕它是失敗了,但我試了。如果你沒試,這事會一直纏繞著你,到你拍不動電影的時候,可能特別后悔,當時為什么不試?

中國新聞周刊:會擔心新片跟觀眾繼續產生隔閡嗎?或者用你剛剛的話說,會擔心片子還是“不合時宜”嗎?

馮小剛:我只是擔心我是不是能夠做出一些大膽的嘗試、并且嘗試還能被認可,不擔心別的。我覺得應該還行吧。

我沒有繼續參加軍備競賽的意思,你的票房20億,我30億,他40億,我還是希望電影本身拍好,這是導演要思考的問題,如果去想那些,你就當制片人去就完了,或者當老板去。導演想的還應該是電影本身的事。

“我可以好好地再干個五六年”

中國新聞周刊:張國立評價你是個悲觀主義的人,你自己有這種感覺嗎?

馮小剛:有。我經常在飯桌上把一桌人弄得很悲觀。

中國新聞周刊:這些悲觀主義想法源于哪里?

馮小剛:也沒有什么更多的東西讓我樂觀的。其實我覺得很多拍喜劇的導演都是很悲觀的。比如說徐崢,你要是跟他聊聊,我不覺得他是一個特別樂觀的人。

中國新聞周刊:當你悲觀的時候如何解決?

馮小剛:不用解決啊。也許最終我會變成虛無主義者的(笑)——從樂觀到悲觀,再往后就是虛無了。但我覺得好像我還不會繼續發展下去。

中國新聞周刊:中國電影市場現在看起來十分繁榮,你對市場的未來持樂觀態度還是悲觀態度?

馮小剛:樂觀。但另一方面,我認為現在好像有點忽略了電影本體的東西,我想這就是一窩蜂。我希望它會回到電影本體上來。

中國新聞周刊:現在你中年危機的心態過去了嗎?

馮小剛:過去了。

中國新聞周刊:什么時候找到方向了?

馮小剛:找到劇本了就找到方向了(笑)。開工了。我從現在,此刻,再往后的一個五年,我覺得我還是有一些心氣兒,有一些余勇,還可以做幾件事,拍幾部有意思的電影。可以好好地再干個五六年。那之后可能變化會更大。

過去是一個專業的、縱向的時代,現在互聯網時代,是橫向的,跨界的,是復合型的人才出現(的時代)。電影這行當界限模糊了,現在差不多都是過去不是做導演的人去做導演,你看我都去演戲了(笑)。也許一個學機械的人寫了一個劇本,找到了一個學計算機的人當導演。

中國新聞周刊:比起你過去拍賀歲片的年代,現在這個時代對你來說是更好還是更壞?

馮小剛:這個時代給了更多人機會,那時候誰給你機會?太難了。現在是任何一個人,只要你想拍電影,你都有極大的可能性拍成。你也可以,沒有什么不行的。