教育資源、教育政策對城市居住用地價格的影響*

——基于北京市土地市場的數據分析

周業安 王一子

?

教育資源、教育政策對城市居住用地價格的影響*

——基于北京市土地市場的數據分析

周業安 王一子

以2008年至2013年北京市出讓的396宗居住性質用地為樣本,運用特征價格模型研究教育資源、教育政策對土地價格的影響。結果表明,整體來看,在小學、初中及高中三者中,只有初中地塊距離成為影響其價格的重要因素,這表明事實上不僅僅是教育資源的距離便利性,更重要的是,教育資源分配不均等前提下北京市義務教育制度規定的就近入學政策促使教育資源對土地價格產生影響;2012年小學入學壓力增加導致的教育政策變化促使小學成為影響土地價格的另一個要素;優質學校所建分校及知名高校附屬學校的名校效應會使土地價格有明顯提升。

土地價格;教育資源;特征價格模型;學區房現象

“學區房”是當下人們普遍關注的社會經濟現象,這不僅是因為房價昂貴,更是因為其背后所隱含的教育資源配置可能存在的不平等。人們通常認為,房價和同區域的學校教育質量存在一定的相關性,好學校附近的房價會高些,而差學校附近的房價會低些。由于一些城市在教育資源分配時把受教育權利和住房掛鉤,即有房屋產權的家庭子女才有資格上所在區域的學校,從而強化了住房價格和教育資源分配之間的關系,可能會加劇不平等。但現有這些說法大多基于人們的直覺認識,還很少有嚴謹的科學研究給出有利的證據。究竟教育資源分配與房價之間的關系如何?還需要用數據加以證明。

北京市是學區房現象比較突出的城市,直觀上看,北京市的房價上漲存在空間上的差異,排除地段等因素,教育資源可能是一個關鍵性因素。通常我們所觀察到的現象是,好學校附近的房屋價格會上漲很快,絕對值會很高。這也導致北京市的學區房問題成為人們熱議的焦點。

北京市的“學區房”既有一般性,也有特殊性。所謂一般性,是指人們在擇校的同時也在擇房,從而導致了教育資源配置和房價之間的內在關聯性;所謂特殊性,是指北京市教委曾規定,全市范圍內適齡兒童在以小學、初中為代表的義務教育階段均應就近入學,這一政策催生了所謂的“學區房”,即該地區住房擁有者憑借其居住房屋的地理優勢,可以使其三代內直系親屬擁有享受優質教育資源的權利。由于學校教育質量存在差異,導致人們為了擇校而重新選擇居住地,從而拉大了不同區域的房價差異。因此,“學區房”現象是在教育資源分配不均等和現行入學制度的共同作用下產生的。

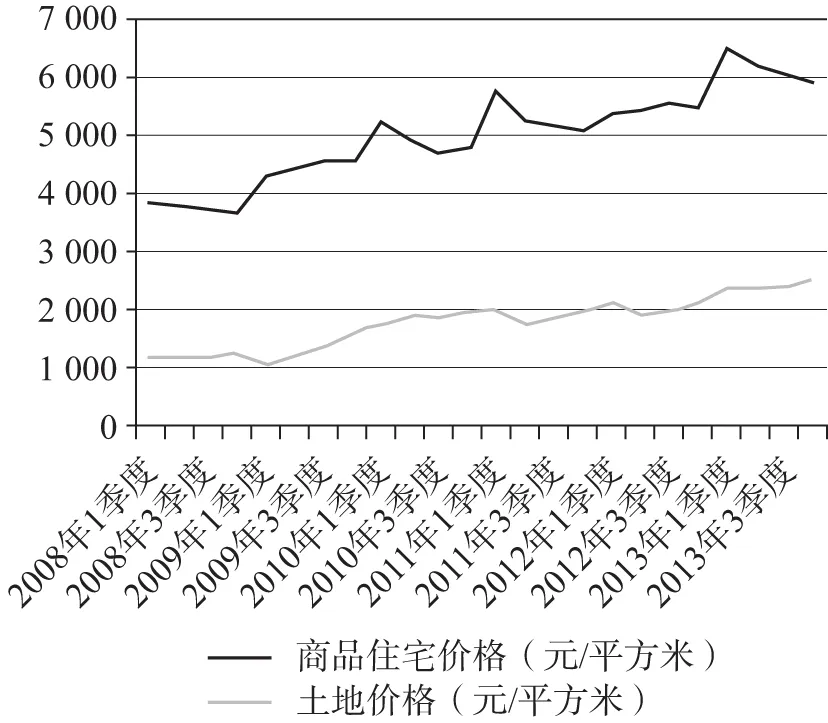

在研究學區房現象時,國內大多數研究者是以學區周邊住房為研究對象,這種處理雖然直接,但在指標度量和數據采集上存在諸多缺陷。首先,商品房異質性較高,除地理位置之外,房子面積、朝向、房間布局、樓層、房齡及周邊基礎設施建設等均會影響其價格,而且在研究過程中難以完整地收集到這些數據。其次,一些研究者使用二手房數據,但二手房交易的過程不完全透明,報價與成交價之間的差異以及不同的信貸政策都會影響交易價格。為了彌補這些缺陷,我們認為,通過土地價格來研究“學區房”現象可能更加妥當。商品房價格和土地價格存在高度的正相關性,如圖1所示,2008年至2013年每個季度商品住宅價格與土地價格的走勢基本相同。從理論上講,當臨近學校的商品房表現出“學區”性質時,臨近學校的地塊同樣也具有“學區”的性質,即緊鄰學校的土地價格會高于遠離學校的土地價格。

圖1 2008—2013年商品住宅價格和土地價格季度變化圖

因此,以出讓的居住性質用地為研究對象,可以避免商品房異質性的干擾,而且土地的各種特征信息均可以準確地收集到。土地出讓過程公開公正,“招拍掛”機制下形成的成交價格相對透明,且土地交易主體信息不對稱程度較低,土地成交價格符合市場規律,能夠準確地反映市場信息。這些因素能有效避免數據生成過程中可能出現的干擾,從而讓本文的研究結果更加穩健。我們將以2008—2013年北京市出讓的396宗居住性質用地為樣本,運用特征價格模型研究教育資源對土地價格的影響,從中揭示紛繁復雜的“學區房”現象背后所隱含的真實關系,從而為今后城市公共政策的制定提供科學依據。

一、相關文獻綜述

本文以北京市土地市場為研究對象,由于用地價格通過相應的競爭機制形成,適用特征價格模型。特別是2008—2013年北京市出讓的居住用地距離市中心位置較遠且距離差別明顯,能夠很好地體現土地區位特征的異質性,這也是我們運用特征價格模型的重要依據。特征價格模型最早是由考特(Court)*關于考特1939年提出特征價格模型一說,轉引自周剛華:《城市土地價格的微觀影響因素及其實證研究》,浙江大學博士學位論文,52頁,2004。于1939年提出的,經過蘭卡斯特(K.J.Lancaster)[1]與羅森(S.Rosen)[2]的發展,被廣泛應用于解釋異質產品特征和產品價格之間關系。特別是羅森認為,房地產具有在空間上固定,在使用上耐久等特點,異質性明顯,尤其滿足特征價格理論的條件。基于此,學界將特征價格模型廣泛應用于房地產領域的研究。麥克米倫(D.P.McMillen)[3]分析了美國芝加哥1836—1990年的土地數據,支持城市單中心理論;索德伯格(B.S?derberg)和詹森(C.Janssen)[4]以斯德哥爾摩市1992—1994年交易的公寓價格為研究對象,發現不同朝向的公寓價格梯度呈現差異化,說明居民有選擇城市東部居住的傳統。

特征價格模型還可用于研究公共物品作為特征變量對土地帶來的附加值。克拉克(D.E.Clark)和赫林(W.E.Herrin)[5]及豪林(D.R.Haurin)和布拉辛頓(D.Brasington)[6]發現,與環境質量、犯罪率等特征要素相比,學校教學質量與房地產價格之間顯著正相關。凱恩(J.F.Kain)和奎格利(J.M.Quigley)[7]、嘉德(G.D.Jud)和瓦茨(J.M.Watts)[8]、埃文斯(R.D.Evans)和雷伯恩(W.B.Rayburn)[9]以及沃爾登(M.L.Walden)[10]研究了學校教學質量對土地價格的影響,結果顯示,有好學校的學區土地價格相對較高。除了教育,醫院也是學者研究的重點之一,學者們對于醫院與土地價格關系的研究有兩種不同結果。一方面,距離醫院較近的居民可以方便就醫,因此距離醫院越近,土地價格會越高。[11]另一方面,距離醫院較近也有不利影響,社會風俗、醫院救護車的噪聲等因素會對醫院周圍的房地產價格帶來不利影響。[12]。類似地,交通便利性也是學者關注的重點。多數研究結果表明交通便利會提高附近房地產的價格[13][14];也有部分學者研究了交通噪聲對居住用地價格的影響,認為隨著交通噪聲增大,居住用地價格將下降[15]。

在我國,1998年住房商品化之后才有學者研究各類特征變量對房地產價格的影響。早期文獻如賈生華和溫海珍[16]、申麗霞和覃國添[17]、鄭(S.Zheng)和卡恩(M.E.Kahn)[18]等。董冠鵬等引入了教育設施便利性,并將其細分為土地與重點大學、重點中學及重點小學的距離,研究發現,重點小學便利性對北京市居住用地價格存在影響。[19]余建輝等將教育設施便利性分為土地與重點大學、重點中學的距離,結果表明,重點中學便利性對北京市居住用地價格存在影響。[20]吳憲認為,北京市重點小學和初中主要分布于二、三環之間及海淀中關村地區,而重點高中在全市范圍內分布較為均勻,應以土地與重點高中的距離作為評價地塊教育屬性的標準。[21]這一處理與鄭和卡恩所采用的方法類似。現有研究抓住了重點學校這個關鍵點,實質上是強調教育資源不平等這一本質。我國長期以來在財政投入上因學校等級不同而出現差異,導致資源向少數政府重視的重點學校集中,造成嚴重的教育資源配置不平等,這相應地帶來了房價和土地價格的差異。但這些研究忽略了一個重要問題,那就是入學政策所產生的影響。北京市采取初中和小學就近入學的政策,在這一政策下,一所學校對應多個街道的居民,也就是說,學校招收生源所對應的地塊不固定,因此,僅以地塊與重點小學與中學的距離作為衡量教育資源對地價影響的依據并不充分。

我們認為,教育資源對土地價格的影響體現在兩個方面:一是由于距離地塊位置遠近而帶來的距離便利性與否;二是由于在就近入學政策下不同地塊對應不同的升學學校,從而產生不同的影響。核心在于,北京市就近入學政策為臨近教育資源的土地提供的入學便利性才是影響土地出讓價格的最根本因素。本文將在特征價格理論框架下著重探究北京市教育資源對土地價格的影響和教育政策變動所引起的土地價格變動。區別于以往研究,根據北京市入學政策,本文將教育資源細分為小學、初中與高中,并以與地塊位置最近的小學、初中及高中距離作為衡量教育因素的特征變量。其好處在于排除了“重點”學校鑒別困難引發的不確定性,而且以與地塊位置距離最近的學校為研究對象符合實際情況,有利于探究就近入學政策的影響。同時,和吳憲等人的研究類似,本文也考慮高中的影響。與初中不同的是,北京市高中采取統考的入學政策,如果高中與地塊距離不能對土地價格產生影響,則可以排除教育資源的距離便利性對地價的影響。也就是說,如果研究結果表明只有小學及初中與土地距離對地價產生影響,而并非高中,則表明不是教育資源的距離便利性,而是在現行教育制度下的就近入學政策才會對土地價格產生影響。

二、模型設計及變量的描述性統計

(一)土地特征價格模型的理論基礎

根據特征價格理論,居住用地的價格是區位因素Q、鄰里因素N和其他因素Z的函數,用公式可以表示為:

(二)計量模型設定

基于哈里森(D.Harrison)和魯賓菲爾德(D.L.Rubinfeld)[22]、戈德曼(A.C.Goodman)[23]、林納曼(P.Linneman)[24]、霍爾沃森(R.Havorsen)和拉柯夫斯基(H.O.Pollakowski)[25]等人的理論,本文采用線性函數形式的土地價格特征模型,應用最小二乘法進行統計分析和檢驗。土地特征價格模型的形式可以表示為:

其中,P為土地價格;Z1,Z2,…,Zn為影響土地價格的各個因素,n為模型中影響土地價格因素個數;a、b為模型參數。

(三) 數據來源及變量描述性統計

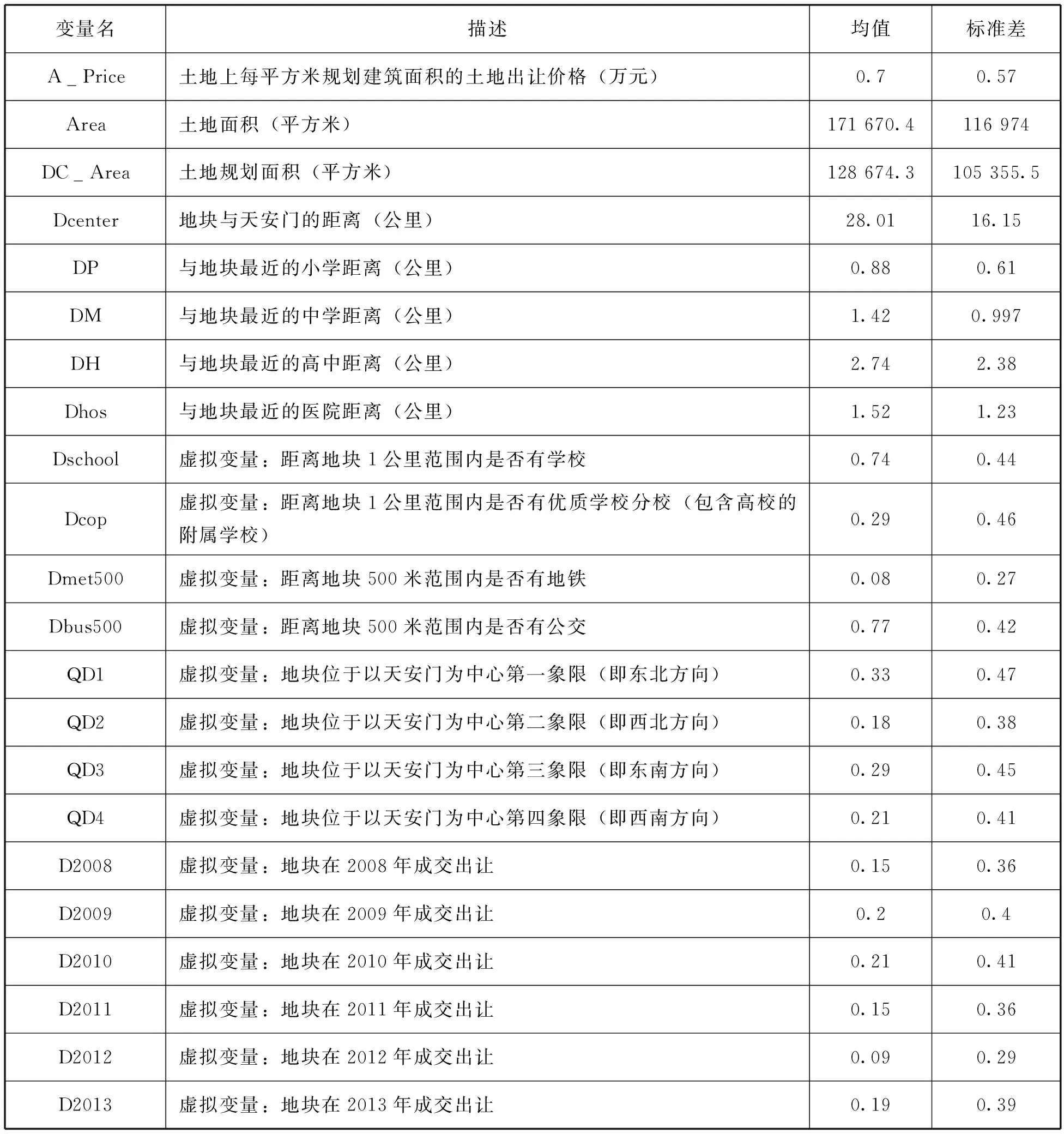

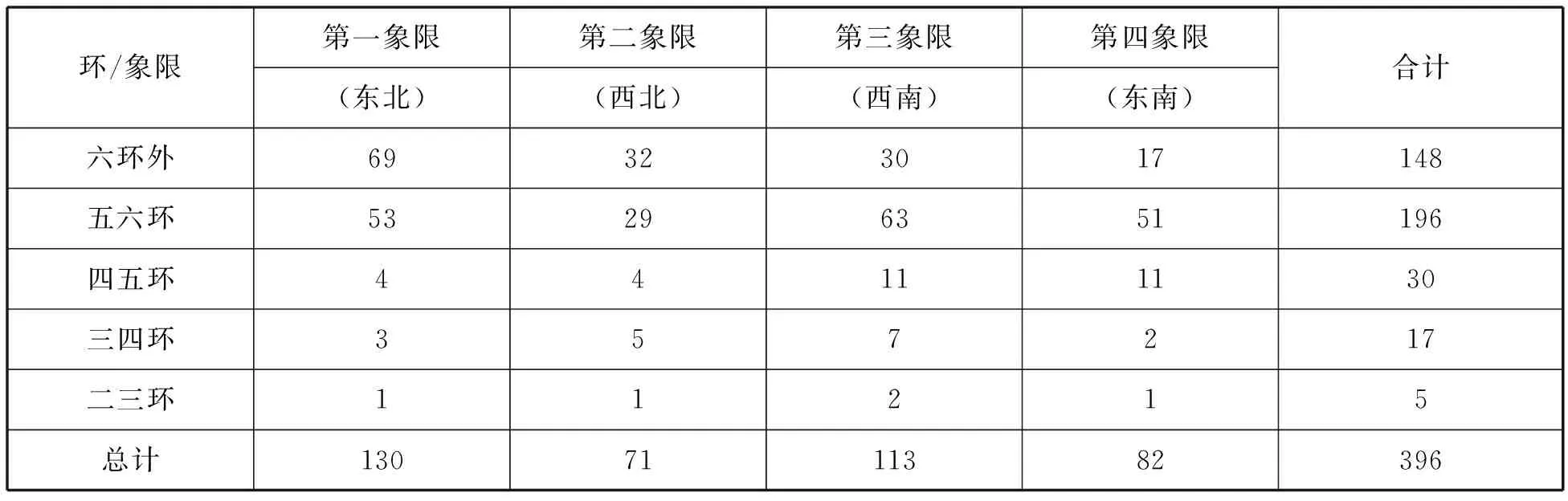

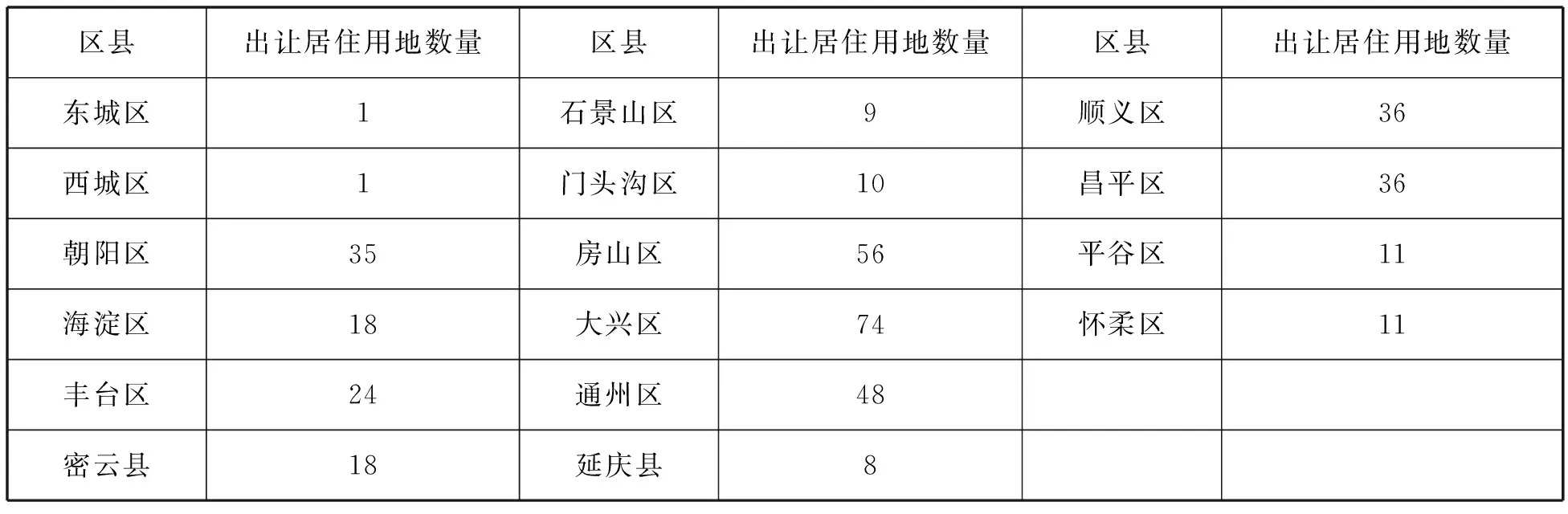

本文以2008—2013年北京市出讓的396宗居住性質用地為研究樣本,數據來源于北京市土地整理儲備中心網站。表1給出了相關變量的定義及描述統計,從中可以看出,所有地塊與天安門的平均距離約為28.01公里,說明新增地塊主要位于城市較遠地區。表2給出了出讓土地的空間分布,大部分地塊位于五環以外,其數量占到總數的86.9%;地塊出售集中于第一象限和第三象限,這兩個方位基本覆蓋了朝陽區、順義區、通州區、房山區、大興區等。表3則給出了北京市下屬各區縣的土地出讓情況。其中以大興區、房山區、順義區及昌平區為主的行政區出讓的土地數量最多。需特別指出的是:本文在收集數據時對學校、醫院建成時間進行了詳查,以確保其早于地塊出讓就已經建成;以土地出讓前已經存在的地鐵站和公交站為研究對象,且地鐵規劃也早于地塊出讓時間,這些措施都很好地避免了內生性問題。

表1 變量的定義和描述統計

表2 出讓居住用地的空間分布

表3 不同行政區縣出讓居住用地數量

三、回歸結果分析

本文基于一個基準的特征價格模型研究教育資源對土地價格的影響,同時控制其他公共物品的效應。在此基礎上進行兩個拓展研究,一是考慮教育政策的變化可能帶來的影響;二是針對近年興起的名校兼并現象,探討名校效應。

(一) 教育資源及其他公共物品對土地價格的影響

在城市單中心特征價格模型的基礎上*限于篇幅,本文刪去了城市單中心模型的檢驗過程。通過研究,我們發現,2008—2013年北京市出讓的居住性質用地價格符合城市單中心模型的理論預期,以天安門為城市中心符合實際情況。這一結果和吳憲、鄭等人的研究一致。另外還發現,土地價格的年度效應明顯,季度效應不明顯,地塊的區位因素對地價的影響顯著。,我們著重研究以教育資源為核心及其他相關資源(如醫療和交通)對土地價格的影響。城市單中心特征價格模型可以擴展為:

其中,μ1、μ2、μ3、μ4反映了土地與小學、初中、高中及醫院距離的價格梯度;μ5反映了有無軌道交通引起土地價格的差異,μ6反映了有無路面交通引起土地價格的差異。

表4給出了回歸結果。從中可以看出:在考慮了區位因素的城市單中心模型基礎上加入教育資源等因素后*限于篇幅,本文刪去了在簡單單中心模型中加入公共物品的檢驗結果,但其所得結論類似。,初中距離、醫院距離等特征變量對土地價格的影響與不考慮區位因素的回歸結果類似;區位因素對土地價格確實產生影響,即北京市東北部地區土地價格明顯高于東南及西南部地區,這是因為北京東部地區相對發達。在考慮了所有特征因素后,結果如(3)列所示,初中與土地距離每增加1公里,土地價格將下降515元,而醫院與土地距離每增加1公里,土地價格將下降658元。另外,所有回歸結果都體現出了距離市中心價格梯度及年度效應。

注:(1)*** 為1%水平上顯著,**為 5%水平上顯著,*為10%水平上顯著。(2)括號中的數為t值。

結合北京市入學政策,我們認為產生這一現象的原因在于:北京市中心區域東城區、西城區為主,加上海淀區,是小學數量較為集中的區域,但這三個區出讓的居住用地數量非常少。2008—2013年出售的居住用地大多分布在四環以外。所以小學的距離效應不顯著。另一個可能的原因是,目前北京市公立小學數量明顯不足,民營小學數量雖多,但參差不齊,從而降低了小學質量的區分度,稀釋了小學距離的價格效應。高中雖有明確的重點和非重點界定,但入學采取統考制度,即使購買重點高中附近的房產,也不能享受就近入學政策的便利。因此,高中距離對土地價格影響不顯著。

初中距離對土地價格影響顯著的原因在于:首先,初中屬于義務教育階段,其入學政策為按學區就近入學,所以住房和初中的距離是影響入學的一個重要因素。其次,優質初中的分布較小學更為廣泛,每個區縣均有優質初中校。因此與小學相比,初中質量的差別會更加明顯,從而增強了初中距離的價格效應。綜合以上兩個因素,初中距離因素對土地價格的影響必然大于小學與高中。不過,盡管回歸結果顯示初中距離對土地價格具有顯著影響,但這只是問題的表象,真正影響土地價格的是教育制度。距離初中越近土地價格越高的實質在于:在優質教育資源分配不均等及家長更加注重教育的雙重因素作用下,緊鄰初中的土地具有的政策性優勢更明顯,距離初中越近的居住性用地,相比其他地塊就越能享受到就近入學政策的優惠。地塊與初中的距離成為開發商競得地塊的重要影響因素,其背后的原因并非是由于地塊緊鄰學校所帶來的距離便利性,而是在于其相比其他地塊的政策性優勢。

(二) 教育政策變動對地塊價格的影響的進一步檢驗

2012年北京市中小學入學情況較以往出現了新的變化,各個熱門小學,甚至一般公立小學都出現了入學緊張的狀況。為了應對這一狀況,北京市教委出臺新的政策措施。首先,入學信息網上采集開始推廣。第二,戶口房產查驗更嚴。第三,非京籍需持借讀證明才可到區縣教委確定的學校聯系就讀,而且各區在實際操作中還會提出相應的要求。

基于上述變化,本文將2012年作為教育政策變動年,采用匹配法計算教育政策的變化對土地市場的影響。令Di=1表示土地出售時教育政策已經發生變化,而Yit(1)與Yit(0)則分別表示土地i在t期受教育政策的影響時出售的價格和不受教育政策影響時出售的價格。因此,對教育政策產生效果的估計可以表示為:

αTT=E[Yit(1)-Yit(0)|Di=1]

模型中的E[Yit(1)|Di=1]項可以進行收集,而E[Yit(0)|Di=1]項則是不可觀測的,需要進行推斷。我們采用地塊位置因素作為控制條件,將處于同一村、縣、鎮級行政區域最臨近的土地歸為一類,進行匹配,從而最大限度地控制地塊周邊特征因素,排除其他因素對居住用地價格的影響。2011、2012年出售的居住性質土地數量分別為59宗和37宗,匹配后每年分別有18宗地塊符合標準。因此,計算教育政策變動產生影響的模型可以表示為:

Yit(1)-Yit(0)=αX+βDi+εi

其中,X為影響土地價格的特征變量組成的向量,包括土地與市中心距離,區位信息,最近的小學、初中、高中和醫院距離,地塊周圍500米范圍內是否有地鐵與公交,地塊區位因素等。

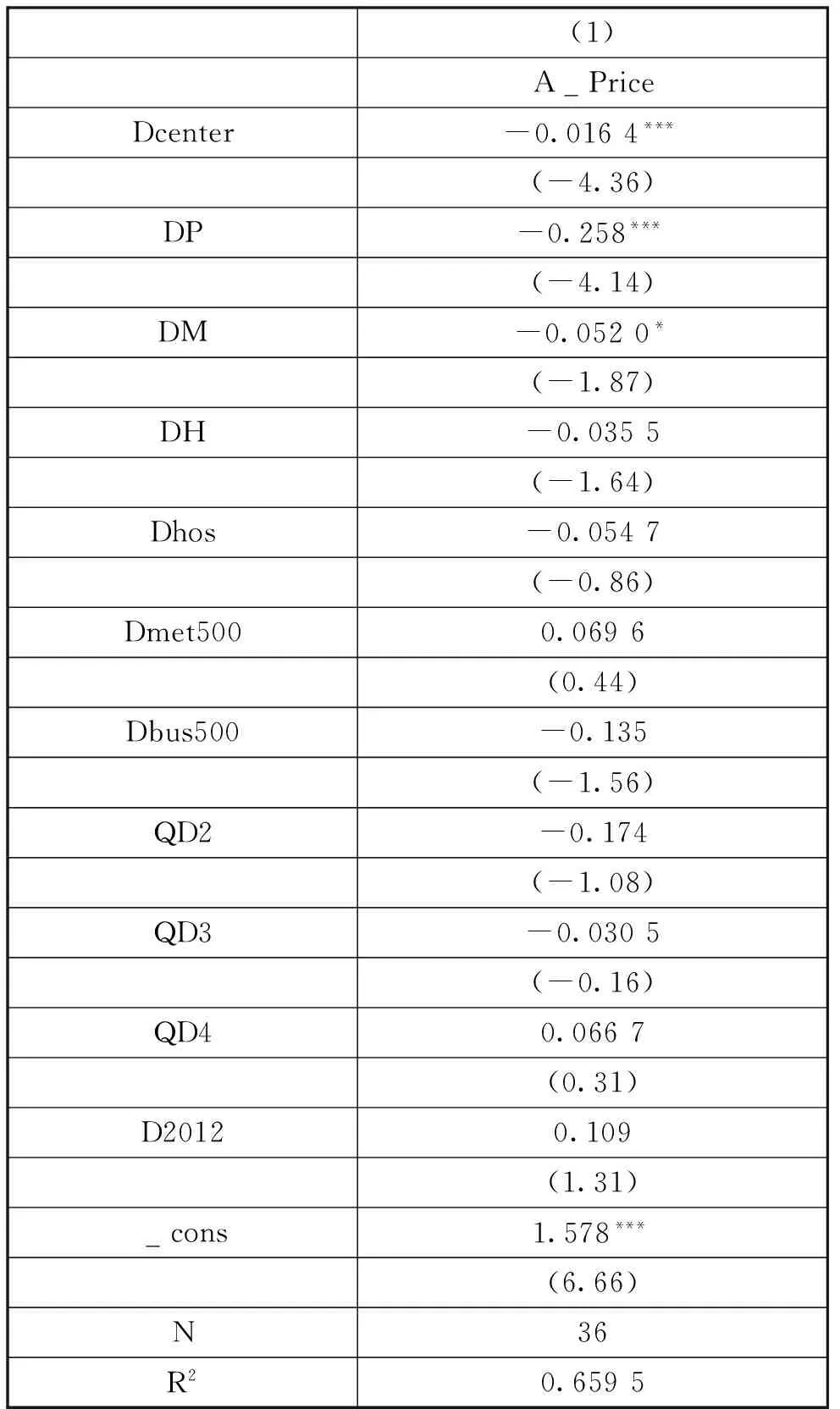

從表5可以看出,在小學等教育資源緊缺的情況下,教育政策的變化確實對新出售土地價格的影響因素產生作用:除了中學距離對土地價格產生影響外,小學距離也成為影響土地價格的一個重要因素。在1%的顯著水平上,土地與小學距離每增加1公里,土地價格將下降2 580元,且這一效應大于中學距離對土地價格的影響,表明以小學為主的教育資源的稀缺程度與上文中描述的實際情況相符合。另外,從房地產政策層面來看,繼2011年北京實施調控細則“15條”后,2012年較2011年沒有太大變化,因此可以排除房地產政策對土地價格的影響。從回歸結果中看出,2012年土地價格較2011年沒有顯著上漲,因此可以得出結論:在房地產政策基本不變的前提下,教育資源緊缺所引起教育政策的變動雖然會影響土地價格,但政策本身不會推動土地價格上漲。

表5 教育政策變動的影響結果

注:(1)*** 為1%水平上顯著,**為 5%水平上顯著,*為10%水平上顯著。(2)括號中的數為t值。

(三) 是否存在名校效應?——基于名校兼并行為的經驗研究

近年來,為響應教育資源公平分配的號召,越來越多的優質中小學、重點大學附屬學校開始在距離城市中心較遠位置建立分校,也有部分辦學較晚、規模較小的學校與優質校合并。這些學校的分校吸引眾多中小學生入學,因此周圍的土地將具有“學區房”性質。值得注意的是,學校擴張或兼并的規劃需要較長時間,因而本文選取名校擴張或兼并規劃時間早于地塊出讓時間的學校作為研究對象,從而避免內生性問題。定義數據Dcop值為1時表示土地周圍1公里內有名校分校。為了檢驗分校效應是否真實存在,本文定義了另一個變量Dschool,當其值為1時,表明土地周圍1公里內有學校。同時將Dcop與Dschool引入模型,可以明確區分名校效應與學校效應,避免僅因學校效應而非名校效應而產生的無效解釋。也就是說,僅將Dcop引入模型中,當其回歸結果顯著時,并不能確定是名校兼并效應對土地價格產生影響,因為周邊1公里范圍內存在學校的土地相比周邊1公里范圍內不存在學校的土地也可能存在價格上的差異。如果名校效應真實存在,那么Dcop與Dschool同時存在,變量Dcop將對土地價格產生一定影響。考慮下面的回歸模型:

A_Pricei= α0+βDcenteri+μ1Dhos

+μ2Dschool+μ3Dcop

+μ4Dmet500+μ5Dbus500

需要強調的是,該模型中沒有加入教育資源距離的控制變量。在研究名校兼并效應時,對特征價格模型作這一變動的目的是為了避免特征變量間的重復解釋,排除線性相關性對回歸結果的影響。具體而言,只要學校與地塊的距離小于1公里,Dschool的值則必為1,Dschool的取值由教育資源與地塊的距離決定,因此同時將這些特征變量引入模型必然會引起回歸結果的偏誤,影響模型解釋的有效性,所以應當剔除教育資源距離的控制變量。

回歸結果如表6所示:第(1)列僅考慮了區位因素和時間效應,是在城市單中心模型的基礎上加入了名校兼并因素。從中可以看出,Dschool的值不顯著,而Dcop在5%的水平上顯著,表明名校效應的確存在,而非僅僅是一般學校產生的效應。具體來說,距離土地1公里范圍內有優質教育資源分校的土地價格較沒有優質教育資源的土地價格高1 300元。第(2)列回歸結果表明,增加了醫院、地鐵及公交控制變量之后,Dschool仍然不顯著,而Dcop仍然在5%水平上顯著,且其對土地價格的影響變化不大,表明名校分校對土地價格產生的溢價效應確實存在。整體來看,名校的擴張或兼并效用顯著為正,其分校的開辦的確使得該校附近的土地價格上升,具有“學區”的特征。

表6 名校兼并效應的回歸結果

注:(1)*** 為1%水平上顯著,**為 5%水平上顯著,*為10%水平上顯著。(2)括號中的數為t值。

四、結論及政策含義

本文通過細分小學、初中和高中三類教育資源,基于城市單中心模型,在控制其他可能影響土地價格的因素后,著重討論教育資源對土地價格的影響,并引入教育政策變化以及名校兼并行為,進一步研究了“學區房”現象背后的空間距離效應、政策效應及名校效應。研究發現:

(1)小學和高中校沒有顯著的空間距離效應,而初中校具有顯著的距離效應。這一結論背后的深層次原因在于教育政策,即距離初中越近的地塊越能夠享受教育政策所帶來的便利,而并非僅僅是教育資源所帶來的距離便利性。從這個結論可以看出,不僅僅是既定的學校資源空間分布會影響商品房和土地價格,而且不同的教育政策在其中的影響可能更為關鍵。

(2)通過將樣本細分,可以看出:第一,2012年教育資源的緊缺及教育政策的變動使小學成為影響土地價格一個重要因素,教育政策的變動雖然不會直接導致土地價格的變動,但通過改變土地價格影響因素的構成,會傳導到商品房價格上來。由此可以看出,土地市場不僅會受到房地產政策的影響,也會受到教育政策的影響。第二,地塊周邊的名校效應確實存在,周圍1公里范圍內有名校分校的地塊較其他地塊有明顯的價格提升。這體現了優質教育資源的稀缺性,這一稀缺性不僅會提高入學門檻,還會作用于土地市場,成為土地和商品房價格的主要推動力。

通過上述研究可知,在給定教育資源空間分布的前提下,教育政策對土地價格和商品房價格的影響顯著。從房地產市場價格的差異可以推知教育資源分布的不平等。因此,要弱化“學區房”現象,首要的問題就是,教育政策的設計需要著眼于教育的均等化。就近入學政策看似機會均等,但教育資源空間分布上原本的不平等已經固化,教育資源不平等和教育政策對房地產市場價格的雙重推動會導致低收入家庭更難以接近優質學校,結果一個看似均等化的政策可能加劇了教育不平等。所以,教育政策的設計需要考慮這種連鎖反應。進一步看,在給定就近入學政策的前提下,推動教育均等化的方法就是讓優質學校分布更廣。推行名校兼并顯然是一個好的政策。本文的研究發現,名校兼并的確能帶來名校效應,這是盤活現有教育資源的良好途徑。

[1] K.J.Lancaster.“A New Approach to Consumer Theory”.JournalofPoliticalEconomy,1966,74(2):132-157.

[2] S.Rosen. “Hedonic Prices and Implicit Markets:Product Differentiation in Pure Competition”.JournalofRealEstateFinanceandEconomics,1974,82(1):34-55.

[3] D.P.McMillen. “One Hundred Fifty Years of Land Values in Chicago:A Nonparametric Approach”.JournalofUrbanEconomics,1996,40(1):100-124.

[4] S?derberg,B.,and C.Janssen. “Estimating Distance Gradients for Apartment Properties”.JournalofPoliticalEconomy,2001,38(1):61-79.

[5] Clark,D.E.,and W.E.Herrin. “The Impact of Public School Attributes on Home Sale Prices in California”.GrowthChange,2000,31(3):385-407.

[6] Haurin,D.R.,and D.Brasington. “School Quality and Real House Prices:Inter-and Intra-Metropolitan Ef ̄fects”.JournalofHousingEconomics,1996,5(4):351-368.

[7] Kain,J. F.,and J.M.Quigley. “Measuring the Value of Housing Quality”.JournaloftheAmericanStatisticalAssociation,1970,65(330):532-548.

[8] Jud,G.D.,and J.M.Watts. “A Further Note on Schools and Housing Values”.RealEstateEconomics,1985,13(4):452-462.

[9] Evans,R.D.,and W.B.Rayburn.“The Effect of School Desegregation Decisions on Single Family House Values”.JournalofRealEstateResearch,1991,6(2):207-216.

[10] M. L.Walden.“Magnet Schools and the Differential Impact of School Quality on Residential Property Values”.JournalofRealEstateResearch,1990,5(2):221-230.

[11] Sona,J.Y.,and K.H.Kimb. “Analysis of Urban Land Shortages:The Case of Korean Cities”.JournalofUrbanEconomics,1998,43(3):362-384.

[12] Huh,S.,and S.J.Kwak.“The Choice of Functional Form and Variables in the Hedonic Price Model in Seoul”.UrbanStudies,1997,34(7):989-998.

[13] Clower,T.,and B.Weinstein.“The Impact of Dallas(Texas)Area Rapid Transit Light Rail Stations on Taxable Property Valuations”.AustralasianJournalofRegionalStudies,2002,8(3):389-400.

[14] 王琳:《城市軌道交通對住宅價格的影響研究》,載《地域研究與開發》,2009(2);武文杰、劉志林、張文忠:《基于結構方程模型的北京居住用地價格影響因素評價》,載《地理學報》,2010(6)。

[15] R.B.Palmquist. “Valuing Localized Externalities”.JournalofUrbanEconomics,1992,31(1):59-68;Espey,M.,and H.Lopez. “The Impact of Airport Noise and Proximity on Residential Property Values”.GrowthandChange,2000,31(3):408-419.

[16] 賈生華、溫海珍:《房地產特征價格模型的理論發展及其應用》,載《外國經濟與管理》,2004 (5)。

[17] 申麗霞、覃國添:《城市軌道交通對周邊物業影響分析》,載《城市軌道交通研究》,2006(4)。

[18] Zheng,S.,and M.E.Kahn. “Land and Residential Property Markets in A Booming Economy:New Evidence from Beijing”.JournalofUrbanEconomics,2008,63(2):743-757.

[19] 董冠鵬、張文忠、武文杰、郭騰云:《北京城市住宅土地市場空間異質性模擬與預測》,載《地理學報》,2011(6)。

[20] 余建輝、張文忠、董冠鵬:《北京市居住用地特征價格的空間分異特征》,載《地理研究》,2013(6)。

[21] 吳憲:《北京市土地市場的價格研究》,北京大學碩士學位論文,2014。

[22] Harrison,D.,and D.L.Rubinfeld. “The Air Pollution and Property Value Debate:Some Empirical Evidence”.TheReviewofEconomicsandStatistics,1978,60(4):635-638.

[23] A.C.Goodman. “Hedonic Prices,Price Indices and Housing Markets”.JournalofUrbanEconomics,1978,5(4):471-484.

[24] P.Linneman. “Some Empirical Results on the Nature of the Hedonic Price Function for the Urban Housing Market”.JournalofUrbanEconomics,1980,8(1):47-68.

[25] Halvorsen R.,and H.O.Pollakowski. “Choice of Functional Form for Hedonic Price Equation”.JournalofUrbanEconomics,1981,10(1):37-49.

(責任編輯 武京閩)

Research on How the Educational Resources and Educational Policy have Affected Urban Residential Land Price:Evidence from Beijing Land Market

ZHOU Ye-an,WANG Yi-zi

(School of Economics,Renmin University of China,Beijing 100872)

With 396 samples of newly sold residential land in Beijing from 2008 to 2013,this paper used hedonic price model to study educational resources and educational policy’s effect on land price.The results show that junior high schools,rather than primary schools or senior high schools,are actually the main factor which affects land price.More importantly,under unequal distribution of educational resources,it is the compulsory educational policy in Beijing,which requires that all of the school-age children in the city should obey the rule to enroll in school near the place where their residence is registered,that contributes to educational resources’ effect on land price.When educational resources are scarce and education policy changed in 2012,primary school becomes another important factor that affected land price.Both the well-known school effect generated by expansion of top quality school by mergers and the setting up of branch schools affiliated to renowned universities could lead to significantly increased land price.

land price;educational resources;hedonic price model;“school-nearby house” phenomenon

周業安:經濟學博士,中國人民大學經濟學院教授,博士生導師;王一子:中國人民大學經濟學院博士研究生(北京 100872)

* 在本文的寫作過程中,張迪參與了分析和討論,江艇和時文東在計量方法上給予了指導和幫助,在此表示感謝。