組織創新戰略如何轉化為員工創新行為?

——以中關村IT行業為例

蘇中興 張雨婷 曾湘泉

?

組織創新戰略如何轉化為員工創新行為?

——以中關村IT行業為例

蘇中興 張雨婷 曾湘泉

隨著市場競爭加劇和勞動力成本快速上升,越來越多的中國企業開始采用創新戰略來應對挑戰。組織特定的戰略需要匹配的員工行為作為支撐,因此,激發員工的創新行為是創新戰略得以實現的關鍵。基于北京市中關村IT企業的調查數據進行的實證研究表明,組織的創新戰略并不必然帶來員工的創新行為,組織的人力資源管理、創新氛圍和心理安全氛圍對創新戰略和員工創新行為之間的關系起到了顯著的正向調節作用。因此,企業需要重視人力資源管理系統的建設以及創新氛圍和心理安全氛圍的營造,完成從創新戰略到員工創新行為的轉化,通過員工的創新行為來驅動企業的業績增長。

組織創新戰略;員工創新行為;高績效工作系統;創新氛圍;心理安全氛圍

隨著市場傳統需求的日趨飽和及勞動力成本的快速攀升,越來越多的中國企業開始從成本領先戰略轉向創新戰略。然而,在現實中,作為創新驅動發展戰略的主體,很多企業空有名義上的創新戰略而缺乏實質性的創新成效。究其原因,關鍵是企業未能把組織層面的創新戰略有效落實為員工在工作中的創新行為。國內外學者普遍認為,個體的創新行為是組織創新的必要條件,因此,如何激發員工的創新行為是當前人力資源管理研究者與實踐者共同面對的重要課題。[1]

已有不少研究關注了員工個體的特征(如人格、認知、知識、動機等因素)對個體創造力和創新行為的影響。[2]近年來,有關團隊層面的特征對員工創新行為的影響的研究也開始增加,學者們逐漸認識到團隊學習行為、團隊目標導向、團隊文化等也是影響個體創新的重要因素。[3]員工創新行為的產生不僅受到個體和團隊特征的影響,還會受到更高層面的組織競爭戰略、組織管理系統、組織文化和氛圍等因素的影響。鑒于此,本文將在已有研究的基礎上,從理論和實證兩個角度探索組織創新戰略與員工創新行為之間的關系,以及組織的人力資源管理系統、組織氛圍等因素在二者關系中所起的作用。

一、理論與假設

(一)組織的創新戰略與員工的創新行為

組織競爭戰略的分類有多種視角,如Porter提出的低成本、差異化和聚焦戰略[4],Miles和Snow提出的探索型、防御型、分析型和反應型戰略[5],等等。隨著March在組織學習領域提出探索(exploration)和利用(exploitation)的概念,這種劃分被廣泛認可并應用到創新戰略的分類中。[6]有學者指出,探索性創新戰略指依靠新的知識和技能,強調提供新的技術和產品,創造新的市場,發展新的銷售渠道;而利用性創新戰略是建立在已有的知識和技能基礎之上的,強調改善現有的技術和產品,提升成熟產品的生產和供應效率,降低現有產品的生產/服務成本。[7]在本研究中,創新戰略指的是探索性創新戰略,它表明了企業具有前瞻性的發展方向,關注產品和服務創新,以滿足顧客明確和潛在的期望。然而研究表明,現實中多數企業創新戰略的實施效果并不盡如人意,究其原因,是因為創新戰略最終需要由員工付出行動來實現,但多數企業的創新局限于理念和規劃層面,無法轉化成為期望的企業績效。[8]因此,如何激發員工的創新行為就成為當前人力資源管理研究的重要課題。

在有關個體創新的研究中,出現了員工創新行為(Innovative behavior)和創造力(Creativity)兩個既有聯系又有區別的概念及相關研究。員工創新行為被認為是包含問題確認、創意產生以及方案實施等多階段的完整過程,而員工創造力更側重于創意產生這一階段。[9]當然,在研究個體和情境因素對個體創新的影響時,多數研究傾向于拋開創新行為和創造力在概念上的差異,因此這兩個概念在學術文獻中也經常被交替使用。[10]同樣,本研究重點關注的是組織層面的情境變量對員工個體創新行為的影響,而不拘泥于創新和創造力的概念論爭。

Amabile提出了個體創新的四要素理論,其中三個要素和個體特征有關,即個體的專業領域的技能、創新過程的技能和內部工作動機,另一個要素是個體工作所處的社會環境。[11]類似地,Ford也提出個體創新的實現需要相應的動機、知識能力和思維方式。[12]Jackson 和Schuler則指出,員工對于周圍環境的解讀以及工作的資源與機會也影響著他是否有創新的意愿與決策。[13]Zhou和Shalley將影響員工創新的因素分為個體因素和情境因素。[14]在上述學者觀點的基礎上,本文認為,員工需要同時具備創新意識、創新能力、創新動機和創新機會才能產生創新行為。創新意識是指員工能通過對組織環境的解讀認識到創新對企業發展的重要性。創新能力是指員工做出創新行為所需要的各種知識、技能和方法。創新動機是指員工創新的傾向性,分為內部動機和外部動機,其中內部動機和員工的個人特質有關,外部動機和企業的獎勵和管理制度有關。創新機會是指員工能夠在工作中做出創新行為和各種嘗試的空間。

當企業采用創新戰略并對戰略進行宣導時,員工會認識到創新對企業的戰略意義從而產生創新意識,但是這種創新意識并不必然導致員工創新行為的發生。組織還需要為員工的創新行為創造有利的條件,比如,通過招聘甄選和培訓來確保員工具備創新所需要的知識技能;通過鼓勵創新的認可和獎勵制度來激發員工的創新動機;通過團隊工作機制、工作自主性和建言機制等措施為員工提供更多的創新機會。除了人力資源制度設計,員工對組織內部制度環境的解讀,即組織氛圍也至關重要。比如,員工能否感受到組織管理制度和流程對創新的支持,組織是否為員工提供了足夠的安全感去做出創新這種有風險的行動,等等。因此,本文提出如圖1所示的研究模型,并將結合具體的研究假設進行深入論述。

圖1 從組織創新戰略到員工創新行為的研究模型

(二)高績效工作系統的調節作用

高績效工作系統(High Performance Work System,HPWS)是近年來被廣泛推崇的戰略性人力資源管理模式。Bailey和Merritt提出了組織要達到高績效目標所必須具備的三個因素:一是組織成員必須有較充分的知識和能力儲備,也就是說,組織要有足夠的人力資本;二是組織必須有相應的管理方式來激勵員工將自己的知識和能力儲備運用到工作中;三是組織必須盡可能地給員工提供充分參與決策的機會。[15]基于此,學者們提出了一種新型的戰略人力資源管理模式,即高績效工作系統,并認為高績效工作系統的核心是AMO三維度結構:能力(Ability)、動機(Motivation)和機會(Opportunity)。[16]也就是說,和以往以監督和控制為重點的人力資源管理模式不同,高績效工作系統強調通過各項整合的人力資源管理實踐來提升員工的工作能力,激勵員工的工作動機,給予員工更多的發揮才能的機會。組成高績效工作系統的常見管理措施包括:嚴格的員工招聘甄選、廣泛的員工培訓、內部員工優先的晉升體系、穩定的就業保障、寬幅的工作設計、激勵性的獎勵體系、團隊工作、信息分享、鼓勵員工參與工作決策的機制,等等。[17]下面我們將闡述高績效工作系統和創新戰略之間的互動如何有利于激發員工的創新行為。

創新戰略能夠讓員工意識到組織的核心能力和競爭方式來自于探索新的技術和產品,創造新的市場,發展新的銷售渠道等。因此,創新戰略的存在會讓各部門的員工產生一種創新意識,即認識到創新對企業發展的重要性。但是,僅有創新意識還不足以讓員工產生創新行為,因為創新行為的發生還取決于員工是否具備創新能力、能否得到足夠的創新激勵和創新機會。當采用創新戰略的企業同時也采用高績效工作系統時,首先,在招聘選拔的環節,企業不僅會關注候選人與現有工作任務相匹配的知識和技能,還會關注候選人是否具備創新的思維和能力。另外,高績效工作系統強調的廣泛的員工培訓項目也會注重員工創新思維的培養以及創造力的開發。其次,高績效工作系統能夠從內部動機和外部動機兩方面激勵員工創新。比如,穩定的就業保障會讓員工在創新時沒有后顧之憂,信息分享機制能夠使員工充分領會組織的創新意圖和發展目標,基于創新的獎勵和利潤分享機制能夠讓員工分享到創新所帶來的成果,這些措施會促使員工有動力去實施創新行為。最后,高績效工作系統還增加了員工創新的機會。創新戰略本身提供了一定的創新任務,而高績效工作系統提倡工作分權、員工建議系統、員工參與決策等措施,這讓員工有更多的機會參與到有挑戰性的工作任務中,從而發揮自己的創造力;靈活的工作任務、寬幅的工作設計、工作輪換的機制等也打破了員工封閉于自身工作的局限,有助于員工在工作場所做出更多的創新行為。

綜上,在高績效工作系統的配合下,創新戰略能夠更好地從高管層傳達到員工層,通過各項人力資源管理措施使得員工“想創新”、“會創新”、“能創新”,從而引導員工做出創新行為,實現組織的創新績效。相反,如果企業沒有采用高績效工作系統,那么,即使員工知道企業采取了創新戰略,但是在缺乏創新能力、創新動機和創新機會的情況下,員工也很難做出創新行為去滿足企業的創新戰略。因此,我們提出假設1:

假設1 高績效工作系統對組織創新戰略和員工創新行為之間的關系起正向調節作用。

(三)創新氛圍的調節作用

組織氛圍(Organizational Climate)一詞最早源于Lewin等人對社會群體行為的研究,他們認為人的態度和行為會受到自己和環境雙重因素的交互影響,而社會心理氛圍就是我們對周圍社會環境共同的知覺和體驗。[18]在此基礎上,Reichers和Schneider將組織氛圍定義為:“員工對于組織的管理實踐與流程的共享感知”[19]。由于組織氛圍的內容甚廣,近年來,學者們更主張對具體的氛圍進行分析,認為這不僅有助于對組織氛圍進行分類,也能夠更確切地描述動態化多層次特征的組織現實。[20]本研究主要關注對實現組織創新戰略非常重要的兩個具體氛圍:創新氛圍(Innovative Climate)和心理安全氛圍(Safety Climate)。

Amabile等人認為,創新氛圍是組織成員對其所處工作環境的知覺描述,是組織成員感知到的工作環境中支持創造力和創新的程度。[21]類似地,Anderson和West認為,創新氛圍就是員工體會到的組織在多大程度上注重、強調和支持創新,從而能夠促進創新的產生。[22]Tesluk、Farr和Klein則把創新氛圍具體化到員工對組織的政策、實踐和流程等是否有利于開發新產品或是流程再造等多項創新的感知。[23]

我們認為,企業的這種創新氛圍和創新戰略之間的互動能夠引導員工做出創新行為,因為:第一,組織氛圍與組織戰略之間的匹配和一致能夠使員工在對組織目標的理解和實現方式上形成統一的觀點。戰略的實現需要組織的制度、流程和管理實踐的支持。如果一個組織的戰略強調創新,相應的管理實踐和流程也應該強化這種戰略導向,而創新氛圍就是員工對這些制度、流程和管理實踐是否鼓勵和支持創新的主觀感覺。所以,當組織所表述的創新戰略和員工實際感受到的創新氛圍相匹配時,員工對自己的工作環境就有穩定而一致的理解,員工就可以更好地領會組織戰略并相應地做出行為反應。[24]相反,如果組織所表述的戰略目標和員工實際感受到的制度流程等實際踐行的目標不一致,就會導致員工的“認知失調”[25],員工會在什么是組織認為重要的問題上產生困惑,這使得他們難以將自己的角色定位與組織的戰略目標聯系起來,從而難以做出有利于組織目標的行為。第二,組織創新氛圍能夠更有效地傳達組織的創新戰略對員工的期望,從而增強員工創新的動機。組織氛圍對員工的影響是通過信號的傳遞實現的,這種信號所表達的是組織對特定行為以及潛在結果的期望,員工會根據自身的理解對這種信息進行解讀。較強的創新氛圍可以傳遞給員工這樣的信號,即創新行為是具有高度戰略相關性的,是組織所期待、鼓勵并會給予嘉獎的[26],而且這種認知是在員工之間所共享的并能不斷增強員工做出創新行為的動機[27]。

綜上,如果組織采用創新戰略再配合以高水平的創新氛圍,員工就能感知到組織的戰略方向和實際引導方向之間的一致性,從而做出創新行為。相反,如果組織缺乏創新氛圍,員工沒有體會到組織的各種制度、政策和流程對創新的支持,那么企業即使存在創新戰略,也很難引導出個體的創新行為。因此,我們提出假設2:

假設2 組織的創新氛圍對組織創新戰略和員工創新行為之間的關系起正向調節作用。

(四)心理安全氛圍的調節作用

組織的心理安全氛圍一詞源于個體的心理安全感,心理安全感最早屬于個體層面的概念。Kahn提出,個體心理安全感是員工對在展示自我時,其形象、地位和職業生涯不會因此而遭受負面的后果與打擊的感知。[28]Edmondson在此基礎上提出,團隊心理安全感是指“員工相信在團隊中冒著人際關系風險指出團隊成員的錯誤或對團隊做出批評的行為是安全的,從而不會帶來心理上的顧慮”[29]。Baer和Frese則進一步將這個概念延伸到組織層面,認為組織的心理安全氛圍是“能夠引導并支持工作環境中人與人之間形成開放信任的互動關系的各種正式和非正式的組織實踐和流程,較強的安全氛圍意味著員工可以在一個值得信任且沒有威脅的環境中自由地發言而不會招致批評和懲罰”[30]。

我們認為,組織的心理安全氛圍和創新戰略的互動能夠積極促進員工的創新行為。一方面,心理安全氛圍可以減弱員工對于創新需要承擔風險的擔憂,從而能更積極地投入到創新中。創新戰略的貫徹意味著員工要承擔起創新的任務,而創新本身是一種冒風險的行為,一個好的創見在提出階段可能被認為是荒唐可笑的[31],其可能帶來的風險性后果(如輕視、嘲諷、懷疑、否定甚至懲罰)會降低員工嘗試新事物的動機。而較強的心理安全氛圍意味著員工可以在一個值得信任且沒有威脅的環境中暢所欲言,并在社會交往和所做工作中采取主動。研究表明,心理安全氛圍能提高員工對創新工作的卷入程度。[32]另一方面,心理安全氛圍能夠促進知識分享,使員工具備創新所需的知識和能力。有研究顯示,高科技企業中的專業人員通常不愿意分享自己獨特有價值的信息,因為害怕這樣做會喪失自己的競爭優勢[33],這種現象嚴重阻礙了知識和創新技能的傳播,從而也抑制了員工創新。一個具有較強心理安全氛圍的環境有助于員工之間形成相互信任、相互支持的工作關系,促進知識共享和集體學習行為[34],從而有利于員工對新技術、新機遇的識別[35]。換句話說,組織的心理安全氛圍能夠消除員工不愿意分享信息所帶來的障礙,進而提高員工的創新能力和創新動機。[36]

根據前文所述,員工的創新行為是由員工的創新意識、創新能力、創新動機和創新機會共同驅動的。所以,如果一個采用創新戰略的組織能夠同時存在較高的心理安全氛圍,員工就更可能因為創新能力和創新動機得到強化而做出創新行為去支持組織的創新戰略。相反,如果組織缺乏心理安全氛圍,即便采用了創新戰略,但是基于風險規避和自我保護,員工也未必會做出戰略期待的創新行為。因此,我們提出假設3:

假設3 組織的心理安全氛圍對組織創新戰略和員工創新行為之間的關系起正向調節作用。

二、研究方法

(一)樣本和研究過程

在前述理論分析的基礎上,本文以北京市中關村地區的IT企業為實證研究案例,對提出的3個理論假設進行論證。

中關村素有“中國硅谷”之稱,匯聚了眾多IT企業,為我們研究企業創新和員工創新提供了理想的調查樣本。在中關村IT人才協會的幫助下,我們根據協會提供的IT企業目錄向各企業的人力資源經理發出了調查邀請,在獲得同意后向其發送了包含問卷鏈接地址的郵件,說明了此次調查的目的、填寫要求和保密承諾,并請人力資源經理、直線經理和員工分別填寫不同的問卷,以便盡可能降低管理學實證研究中普遍存在的共線性問題。我們共向213家企業發送了郵件,回收了126位人力資源經理、120位中層以上直線經理和830位員工的調查數據。我們對數據進行了篩選和匹配,剔除了不符合要求的數據,并確保進行分析的每家企業至少有1位人力資源經理、1位直線經理和3位員工的填答數據,最終調查樣本涉及57家IT企業、57位人力資源經理、57位直線經理和351位員工。

在最終的57家企業樣本中,從規模看,100人及以下的13家,占22.81%;101~500人的19家,占33.33%;501~1 000人的7家,占12.28%;1 000人以上的18家,占31.58%。從企業年齡看,平均的成立時間為11.81年,其中5年及以下的12家,占21.05%;6~10年的14家,占24.56%;11~15年的18家,占31.58%;16~25年的9家,占15.79%;26年及以上的4家,占7.02%。可以看出,相對于傳統行業來說,IT還是比較年輕的行業。統計檢驗表明,本研究的最終樣本企業與調查總體之間并無顯著的特征區別。在最終的351名員工個體樣本中,有188名男性,占53.56%,160名女性,占45.58%,另有3人性別數據缺失;樣本的平均年齡27.60歲;從學歷看,擁有本科和研究生學歷的員工約占員工總數的80%。

(二)變量測量

組織創新戰略的測量來自Jansen等開發的問卷[37],考察的是公司戰略的探索性創新導向,包含5個條目,如“我們公司注重進行全新的產品/服務開發”、“我們公司注重對全新的產品和服務進行商業化”、“我們公司經常利用新市場中出現的新機會”,由公司的直線經理基于陳述符合本公司情況的程度填答,1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”。本次測量的克倫巴赫α系數為0.84。

高績效工作系統的測量采用了Sun等人開發的量表[38],包含8個維度27個條目,如“公司在招聘中投入很大努力來挑選合適的員工”、“公司有正式的新員工培訓項目向他們傳授工作所需的技能”、“公司允許員工自己做出一些工作決策”等。本次測量的克倫巴赫α系數為0.89,數據由各企業人力資源經理填寫。

創新氛圍的測量工具改編自Amabile等人開發的創新氛圍量表[39],包含5個條目,如“在公司,員工可以大膽嘗試以產生新想法”、“在公司,新想法會得到公平而有建設性的評估”。本次測量的克倫巴赫α系數為0.94,數據來自公司員工填寫并聚合到組織層面。在數據聚合的合理性檢驗中,我們綜合考慮Rwg、ICC(1)和ICC(2)3個指標,各組的Rwg均值為0.86(范圍在0.70~0.98),大于0.70,ICC(1)為0.15,大于0.05;ICC(2)為0.52,大于0.50,也就是說,該變量的組內一致性和組間差異都符合將其聚合到組織層面的要求。[40]

安全氛圍的測量來源于Edmondson的心理安全氛圍量表[41],包含7個條目,如“在我們公司,員工不會因為與其他人意見不同而被排斥”、“在我們公司,你可以沒有任何心理負擔地去冒險”等。本次測量的克倫巴赫α系數為0.72,數據來自公司員工回答并聚合到組織層面。同創新氛圍一樣,我們用同樣的方法計算Rwg、ICC(1)和ICC(2)3個指標,各組的Rwg均值為0.84(范圍在0.71~0.97),ICC(1)為0.17,ICC(2)為0.55,符合Rwg>0.70、 ICC(1)>0.05和 ICC(2)>0.50 的數據聚合的經驗標準。[42]

員工創新行為的測量改編自Janssen在2001年發表的論文中所采用的量表[43],該量表最初來源于Scott和Bruce使用的個體創新行為量表[44]。量表內容包括創意的產生、推進和實現3個維度,共9個條目,如“提出改善工作的創新性方案”、“鼓動大家支持創新性的方案”、“把創新性方案轉化為有用的實際應用”。Janssen指出,之所以讓員工自陳而不是上級評價來測量創新行為,是因為上級常常忽略員工工作中所做的微小創新或因未成形而尚未得到認可的創新,而員工自己往往更清楚。[45]出于同樣的考慮,我們也讓員工回答自己做出上述這些創新行為的頻繁程度,1代表“基本沒有”,5代表“非常頻繁”。本次測量的克倫巴赫α系數為0.72。

除了以上變量,本研究在個體層面和組織層面也設置了相應的控制變量。在個體層面,本研究將員工的年齡、性別、受教育程度、任職時間和工作滿意度作為控制變量;在組織層面,由于數據來源于同一地區的IT行業,所以只有企業規模與企業年齡作為控制變量。其中,性別、受教育程度是啞變量,企業規模是企業員工總數的對數。

(三)判別效度分析

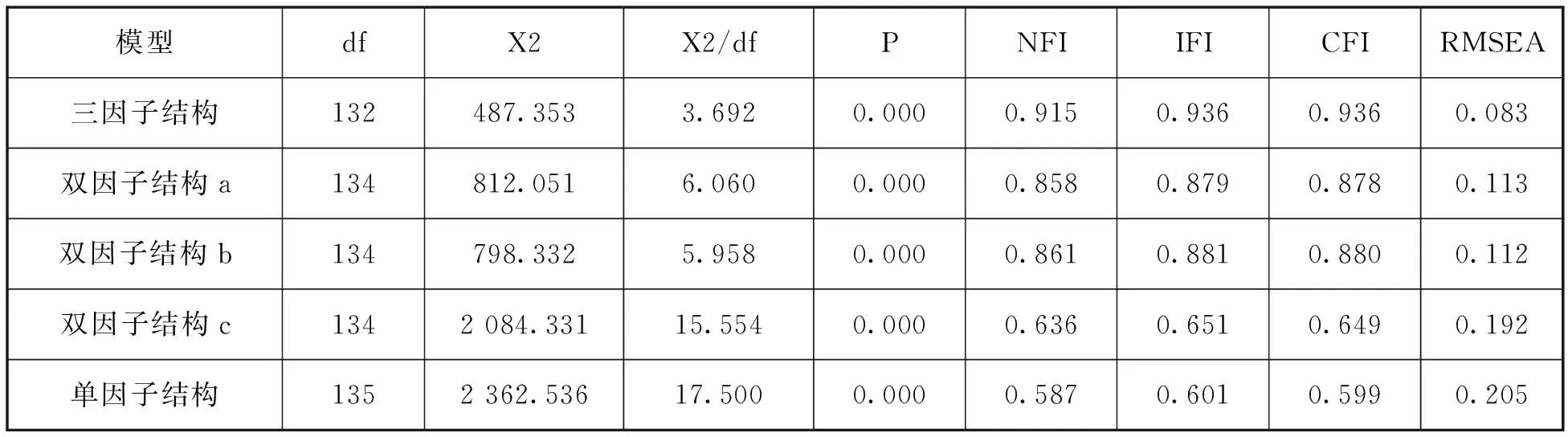

由于我們研究中的兩個調節變量(安全氛圍、創新氛圍)和因變量(員工創新行為)數據都來自員工的回答,因此有必要對這三個變量進行判別效度的檢驗。我們分別對三因子、雙因子和單因子的結構模型都進行了驗證性因子分析(CFA),結果如表1所示。三因子結構模型的擬合度非常好,x2/df=3.692,p=0.000,NFI=0.915,IFI=0.936,CFI=0.936,RMSEA=0.083,而且顯然比雙因子結構和單因子結構的擬合效果好得多,由此證明三個變量間有良好的判別效度。

三、研究結果

表2給出了所有變量間的簡單相關系數。其中,變量1~6是組織層面的變量,變量7~12是個體層面的變量。在個體層面,可以發現創新行為與員工的學歷和工作滿意度有顯著的正相關關系。在組織層面,創新氛圍與安全氛圍顯著正相關。在個體層面和組織層面之間,員工的滿意度分別和組織的心理安全氛圍與創新氛圍顯著相關。跨層面看,組織的創新戰略和員工的創新行為之間并沒有呈現顯著的相關性。

表1 心理安全氛圍、創新氛圍和員工創新行為的區分效度檢驗

注:a 將心理安全氛圍和創新氛圍作為一個因子,員工創新行為作為一個因子;b 將心理安全氛圍和員工創新行為作為一個因子,創新氛圍作為一個因子;c 將創新氛圍和員工創新行為作為一個因子,心理安全氛圍作為一個因子。

階層線性模型分析的第一步是零模型檢驗。結果顯示,組內方差σ2= 0.69,組間方差γ00=0.07,計算得到組間方差占總方差的比重值ICC(1)=0.09,該值大于0.06,即有必要對其進行跨層面分析。[46]

表2 各變量的簡單相關系數表

注:員工數量為351;企業數量為57;*:p<0.05,**:p<0.01。

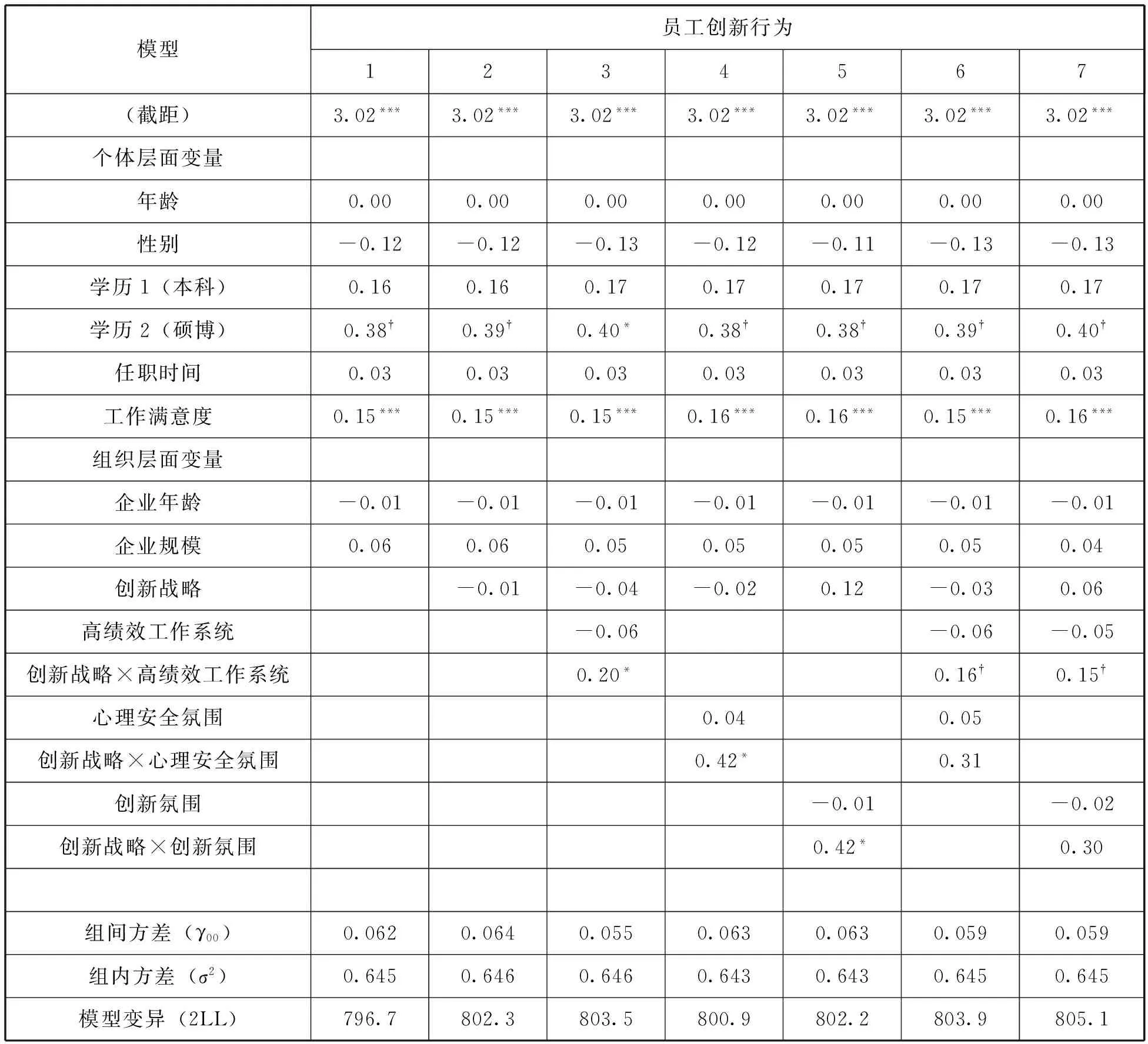

我們構造跨層面直接效應模型,即檢驗組織層次的自變量(創新戰略)對個體層次的因變量(員工創新行為)的主效應。為此,我們首先將控制變量即員工的年齡、性別、學歷、任職時間、工作滿意度和企業的年齡、規模分別加入模型的第一層和第二層。根據Enders和Tofighi的建議[47],我們加入控制變量時都選擇了總均值中心化的方式,結果如表3模型1所示。接下來,我們將自變量(創新戰略)加入模型第二層,同樣對該變量進行了總均值中心化處理,運行結果如表3模型2所示。結果表明,組織創新戰略對員工創新行為的直接作用并不顯著(β=-0.01,p>0.1)。

自變量主效應不存在與調節作用是否存在沒有必然聯系,所以我們繼續用HLM構造交互作用模型(表3的模型3、4、5),即在第二層加入調節變量(高績效工作系統、安全氛圍、創新氛圍)以及調節變量與自變量分別標準化后的交互項(創新戰略×高績效工作系統、創新戰略×安全氛圍、創新戰略×創新氛圍)。根據Preacher、Curran和Bauer的觀點,如果交互項系數不為零并達到統計上的顯著性,即可驗證交互作用的存在。[48]

表3模型3表明,創新戰略與高績效工作系統的交叉項回歸系數顯著(β=0.20,p<0.05),因而假設1得到支持,高績效工作系統對創新戰略和員工創新行為的關系起調節作用;模型4中創新戰略與安全氛圍的交叉項回歸系數顯著(β=0.42,p<0.05),因而假設2得到支持,安全氛圍對創新戰略和員工創新行為的關系起調節作用;模型5中創新戰略與安全氛圍的交叉項回歸系數顯著(β=0.42,p<0.05),因而假設3得到支持,創新氛圍對創新戰略和員工創新行為的關系起調節作用。與模型2相比,這三個模型中員工創新行為的組間方差都有不同程度的下降,由0.064分別下降到0.054、0.063和0.063,說明三種調節作用對因變量的組間變異分別起到約15.6%、1.56%和1.56%的解釋作用。

此外,模型6和模型7還表明,當高績效工作系統與組織氛圍(安全氛圍或創新氛圍)同時作為調節變量在模型中出現時,高績效工作系統和創新戰略的交叉項回歸系數都達到了邊緣顯著,分別為0.16(p<0.1)和0.15(p<0.1),而組織氛圍與創新戰略的交叉項系數不再顯著。

表3 以員工創新行為為結果的階層線性模型分析

注:員工數量為351;企業數量為57;***:p<.001,**:p<.01,*:p<.05,?:p<0.1;表中給出的是非標準化參數估計,零模型變異為895.96;員工年齡和學歷是啞變量,分別以男性和大專及以下學歷為基準變量。

為了更直觀地說明以上調節作用,我們采用Preacher、Curran和Bauer[49]推薦的方法繪制了創新戰略分別與高績效工作系統、創新氛圍和安全氛圍的交互作用圖(見圖2)。從圖中可以直觀地看出,只有在組織具備較強水平的高績效工作系統、創新氛圍和安全氛圍的情況下,企業的創新戰略才和員工的創新行為之間存在顯著正相關關系。

四、結論與討論

本研究分析了從組織的創新戰略到員工的創新行為之間所需要的組織環境因素。研究結果表明,高績效工作系統、組織的創新氛圍和心理安全氛圍在組織創新戰略和員工創新行為的關系中起到了顯著的正向調節作用。也就是說,企業的創新戰略并不必然帶來員工的創新行為,還需要通過采用戰略性人力資源管理系統和特定的組織氛圍來配合這種創新戰略,從而實現從組織創新戰略到員工創新行為的有效轉化。

(一)本研究的理論貢獻

本研究至少有兩個方面的重要理論貢獻。首先,從戰略人力資源管理研究的視角看,組織的創新戰略需要匹配的員工創新行為,這在理論上被廣大學者所接受。然而,目前并沒有實證研究對組織創新戰略和員工創新行為之間的跨層面轉化機制進行檢驗。本文的研究彌補了這方面實證文獻的不足,有效銜接了組織層面的創新戰略和員工個體層面的創新行為之間的聯系,檢驗了戰略性人力資源管理系統和組織氛圍在二者關系中的調節作用,這在一定程度上揭開了創新戰略和創新行為之間的黑箱。其次,從員工創新行為研究的視角看,盡管目前已有大量關于員工創新行為的研究,但基本上局限在個體和團隊層面的特征對個體創新行為的影響上。實際上,員工的創新行為都是在特定企業中發生的,因此,企業層面的組織背景和環境等因素會對個體創新行為帶來實質性的影響。本研究檢驗了組織層面的創新戰略、高績效工作系統、創新氛圍、心理安全氛圍等變量對員工創新行為的交互影響,這對員工創新行為領域的研究也有著重要的理論貢獻。

(二)本研究的實踐意義

在市場競爭日趨激烈和動態化的今天,創新戰略被越來越多的企業所采用。然而,在企業創新戰略的制定和創新戰略的實現之間存在鴻溝,能否有效引導出員工的創新行為是創新戰略實現的關鍵。本文的研究結論表明,組織僅僅采用創新戰略是不夠的,還必須從人力資源管理制度建設和組織氛圍建設這兩個方面營造一種有利于創新的組織制度環境和社會環境。高績效工作系統的采用有利于提高員工專業領域的知識技能、創新技能和創新動機,是企業實施創新戰略和引導員工創新行為的硬性制度支撐。創新氛圍和心理安全氛圍的營造有利于改善員工對企業中社會環境的切實感受,是企業創新戰略和員工創新行為的軟性文化支撐。因此,企業管理者需要重視企業人力資源管理系統的建設以及組織創新氛圍和心理安全氛圍的營造,幫助企業實現從創新戰略到員工創新行為的轉化,從而真正實現依靠創新來驅動企業的業績增長的目標。

(三)本研究的局限性與未來研究方向

本研究仍然具有一定的局限性。一是本研究只關注了高績效工作系統、組織的創新氛圍和心理安全氛圍,并未涉及其他組織要素對于從組織創新戰略到員工創新行為的關系具有重要的調節作用。而且,員工的個性、人格、動機等個體因素與環境因素之間又會怎樣相互影響,這些都是需要未來研究去進一步關注的。二是本研究所用的總樣本數量雖然達到統計要求,但平均每組的樣本數量偏少,盡管RWG、ICC等統計指標表明了員工感知的組織氛圍數據聚合的合理性,但是未來研究需要在每家企業內部收集更多的員工數據以獲得更可靠的研究結論。三是本研究只探究了從組織創新戰略到員工創新行為的過程,而企業的最終目的是要將員工的創新行為轉化為組織的創新績效,這后半段的作用機制是怎樣的,也需要未來進一步去研究。

[1] King,N.,and N.Anderson.ManagingInnovationandChange:ACriticalGuideforOrganizations.Lond ̄on:Thompson,2002;顧遠東、彭紀生:《組織創新氛圍對員工創新行為的影響:創新自我效能感的中介作用》,載《南開管理評論》,2010,13(1)。

[2] Shalley,C.E.,Zhou,J.,and G.R.Oldham.“The Effects of Personal and Contextual Characteristics on Creativity:Where should We Go from Here?”.JournalofManagement,2004,30:933-958.

[3] Hirst,G.,van Knippenberg,D.,and J.Zhou.“A Cross-level Perspective on Employee Creativity:Goal Orientation,Team Learning Behavior and Individual Creativity”.AcademyofManagementJournal,2009,52(2):280-293;Hirst,G.,van Knippenberg,D.,Chen,C.H.,and C.A.Sacramento.“How does Bureaucracy Impact Individual Creativity? A Cross-level Investigation of Team Contextual Influences on Goal Orientation-creativity Relationships”.AcademyofManagementJournal,2011,54(3):624-641.

[4] M.Porter.CompetitiveStrategy.New York:Free Press,1980.

[5] Miles,R.E.,and J.G.Snow.OrganizationStrategy,StructureandProcess.New York:McGraw-Hill,1978.

[6] J.G.March.“Exploration and Exploitation in Organizational”.OrganizationScience,1978,2:71-87.

[7] Jansen,J.J.,van den Bosch,F.A.,and H.W.Volberda.“Exploratory Innovation,Exploitative Innovation and Performance:Effects of Organizational Antecedents and Environmental Moderators”.ManagementScience,2006,52(11):1661-1674;Benner,M.J.,and M.Tusheman.“Exploitation,Exploration,and Process Management:The Productivity Dilemma Revisited”.AcademyofManagementReview,2003,28:238-256.

[8] Li,H.,and K.Atuahene-Gima.“Product Innovation Strategy and the Performance of New Technology Ventures in China”.AcademyofManagementJournal,2001,44:1123-1134.

[9] Scott,S.G.,and R.A.Bruce.“Determinants of Innovative Behavior:A Path Model of Individual Innova ̄tion in the Workplace”.AcademyofManagementJournal,1994,37:580-607; T.M.Amabile.CreativityinContext.Boulder:Westview,1994.

[10] 顧遠東、彭紀生:《組織創新氛圍對員工創新行為的影響:創新自我效能感的中介作用》,載《南開管理評論》,2010,13(1);West,M.A.,and J.L.Farr.“Innovation at Work:Psychological Perspectives”.SocialBehaviour,1989,4:15-30.

[11] T.M.Amabile.CreativityinContext.Boulder:Westview,1994.

[12] C.M.Ford.“A Theory of Individual Creative Action in Multiple Social Domains”.AcademyofMana ̄gementReview,1996,21(4):1112-1142.

[13] Jackson,S.E.,and R.S.Schuler.“Understanding Human Resource Management in the Context of Organizations and Their Environment”.AnnualReviewofPsychology,1995,46:237-264.

[14] Zhou,J.,and C.E.Shalley.“Research on Employee Creativity:A Critical Review and Directions for Future Research”.ResearchinPersonnelandHumanResourcesManagement,2003,22:165-217.

[15] Bailey,T.,and D.Merritt.DiscretionaryEffortandtheOrganizationofWork:EmployeeParticipationandWorkReformsinceHawthorne.New York:Columbia University Press,1992.

[16][17] Appelbaum,E.,Bailey,E.,Berg,T.,and A.L.Kalleberg.ManufacturingAdvantage:WhyHighPerformanceWorkSystemsPayOff.Ithaca:Cornell University Press,2000.

[18] Lewin,K.,Lippit,R.,and R.K.White.“Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created Social Climates”.JournalofSocialPsychology,1939,10:271-299.

[19] Reichers,A.E.,and B.Schneider.“Climate and Culture:An Evolution of Constructs”.In B.Schneider(ed.).OrganizationalClimateandCulture.San Francisco:Jossey-Bass,1990.

[20] D.M.Rousseau.“The Construction of Climate in Organizational Research”.In Cooper,C.L.and C.L.Robertson(eds.).InternationalReviewofIndustrialandOrganizationalPsychology.Chichester:Wiley,1988; Anderson,N.R.,and M.A.West.“Measuring Climate for Work Group Innovation:Development and Validation of the Team Climate Inventory”.JournalofOrganizationalBehavior,1998,19:235-258.

[21][39] Amabile,T.M.,Conti,R.,Coon,H.,Lazenby,J.,and M.Herron.“Assessing the Work Environment for Creativity”.AcademyofManagementJournal,1996,39(5):1154-1184.

[22] Anderson,N.R.,and M.A.West.“Measuring Climate for Work Group Innovation:Development and Validation of the Team Climate Inventory”.JournalofOrganizationalBehavior,1998,19:235-258.

[23] Tesluk,P.E.,Farr,J.L.,and S.R.Klein.“Influences of Organizational Culture and Climate on Indi ̄vidual Creativity”.JournalofCreativeBehavior,1997,31:27-41.

[24][31] M.A.West.“The Social Psychology of Innovation in Groups”.In West,M.A.,and J.L.Farr(eds.).InnovationandCreativityatWork:PsychologicalandOrganizationalStrategies.Chichester:Wiley,1990.

[25] L.A.Festinger.ATheoryofCognitiveDissonance.Stanford,CA:Stanford University Press,1957.

[26] Bowen,D.E.,and C.Ostroff.“Understanding HRM-firm Performance Linkages:The Role of the Str ̄ength of the HRM System”.AcademyofManagementReview,2004,29(2):203-221.

[27] Somech,A.,and A.Drach-Zahavy.“Translating Team Creativity to Innovation Implementation:The Role of Team Composition and Climate for Innovation”.JournalofManagement,2011,39(3):684-708.

[28] W.A.Kahn.“Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work”.AcademyofManagementJournal,1990,33:692-724.

[29][41] A.Edmondson.“Psychological Safety and Learning Behavior in Work”.AdministrativeScienceQuarterly,1999,44(2):350-383.

[30] Baer,M.,and M.Frese.“Innovation is not Enough:Climates for Initiative and Psychological Safety,Process,Innovations and Firm Performance”.JournalofOrganizationalBehavior,2003,24:45-68.

[32] Brown,S.P.,and T.W.Leigh.“A New Look at Psychological Climate and Its Relationship to Job Involvement,Effort and Performance”.JournalofAppliedPsychology,1996,81:358-368; Kark,R.,and A.Carmeli.“Alive and Creating:The Mediating Role of Vitality and Aliveness in the Relationship between Psychological Safety and Creative Work Involvement”.JournalofOrganizationalBehavior,2009,30:785-804.

[33] Hansen,M.T.,Nohria,N.,and T.Tierney.“What’s Your Strategy for Managing Knowledge?”.HarvardBusinessReview,1999,77:1-12.

[34] Carmeli,A.,and J.H.Gittell.“High-quality Relationships,Psychological Safety and Learning from Failures in Work Organizations”.JournalofOrganizationalBehavior,2009,30:709-729; Siemsen,E.,Roth,A.,Balasubramanian,S.,and G.Anand.“The Influence of Psychological Safety and Confidence in Knowledge on Employee Knowledge Sharing”.Manufacturing&ServiceOperationsManagement,2009,11(3):429-447.

[35] Rhyne,L.C.,Teagarden,M.B.,and W.Van den Panhuyzen.“Technology-based Competitive Stra ̄tegies:The Relationship of Cultural Dimensions to New Product Innovation”.JournalofHighTechnologyManagementResearch,2002,13:249-277.

[36] Klein,K.J.,and J.S.Sorra.“The Challenge of Innovation”.AcademyofManagementReview,1996,21:1055-1080.

[37] Jansen,J.J.,van den Bosch,F.A.,and H.W.Volberda.“Exploratory Innovation,Exploitative Innovation and Performance:Effects of Organizational Antecedents and Environmental Moderators”.ManagementScience,2006,52(11):1661-1674.

[38] Sun,L.Y.,Aryee,S.,and K.S.Law.“High Performance Human Resource Practices,Citizenship Behavior and Organizational Performance:A Relational Perspective”.AcademyofManagementJournal,2007,50(3):558-577.

[40][42] L.R.James.“Aggregation Bias in Estimates of Perceptual Agreement”.JournalofAppliedPsychology,1982,67:219-229; Klein,K.J.,Bliese,P.D.,and S.W.Kozlowski.“Multilevel Analytical Techniques”.In Klein,K.J.,and S.W.Kozlowski(eds.).MultilevelTheory,ResearchandMethodsinOrganizations:Foundations,ExtensionsandNewDirections.San Francisco:Jossey-Bass,2002.

[43][45] O.Janssen.“Fairness Perceptions as a Moderator in the Curvilinear Relationships between Job Dem ̄ands and Job Performance and Job Satisfaction”.AcademyofManagementJournal,2001,44(5):1039-1050.

[44] Scott,S.G.,and R.A.Bruce.“Determinants of Innovative Behavior:A Path Model of Individual Innovation in the Workplace”.AcademyofManagementJournal,1994,37:580-607.

[46] 溫福星:《階層線性模型的原理與應用》,北京,中國輕工業出版社,2009。

[47] Enders,C.,and D.Tofighi.“Centering Predictor Variables in Cross-sectional Multilevel Models:A New Look at an Old Issue”.PsychologicalMethods,2007,12:121-138.

[48][49] Preacher,K.J.,Curran,P.J.,and D.J.Bauer.“Computational Tools for Probing Interactions in Multiple Linear Regression,Multilevel Modeling and Latent Curve Analysis”.JournalofEducationalandBehavioralStatistics,2006,31(4):437-448.

(責任編輯 武京閩)

From Organizational Innovation Strategy to Employee Innovative Behavior:An Empirical Study from IT Industry in Zhongguancun Science Park

SU Zhong-xing,ZHANG Yu-ting,ZENG Xiang-quan

(School of Labor and Human Resources,Renmin University of China,Beijing 100872)

Faced with intensified market competition and rapidly rising cost of labor,more and more Chinese enterprises begin to adopt innovative strategies to tackle the challenge of the environment.From the behavior perspective of strategic human resource management,innovation strategy at organizational level needs corresponding innovative behavior of the employee at individual level so as to get supported and realized.However,innovation strategy alone won’t necessarily lead to employees’ innovation behavior without certain organizational contexts,and our understanding of the relationships is still limited.Thus in this study,we focus on three organizational factors which are important in the process from innovation strategy to individual innovative behavior,and test our hypotheses with the data from Chinese IT companies.The results show that high-performance work system,innovation climate and psychological safety climate positively moderate the relationships between innovation strategy and employee innovative behavior.

innovation strategy;employee innovative behavior;high-performance work system;innovation climate;psychological safety climate

國家自然科學基金項目“人力資源管理系統雙元性的內容結構、實施效果與作用機制研究”(71272157)

蘇中興:中國人民大學勞動人事學院副教授;張雨婷:中國人民大學勞動人事學院碩士研究生;曾湘泉:中國人民大學勞動人事學院教授,博士生導師(北京 100872)

* 感謝華東理工大學商學院李曉蓓講師在本研究前期階段所做的工作。