運用微課促進學生地理邏輯思維能力的發展

李增發

(福建省三明市建寧一中三明市365000)

隨著教育改革的不斷深入,高中課堂教學中各學科對學生學習能力的要求也在不斷提高。高中地理是一門研究地球表面同人類相關的地理環境、以及地理環境與人類的關系的學科,研究的內容涉及面廣,很多知識點的研討和學習均要求學生具備較強的邏輯思維能力。

一、地理邏輯思維能力的解讀

邏輯思維能力是指正確、合理思考的能力。即對事物進行觀察、比較、分析、綜合、抽象、概括、判斷、推理的能力,采用科學的邏輯方法,準確而有條理地表達自己思維過程的能力。而地理邏輯思維能力,就是指人們根據思維的共同規律,考察地理事物或現象,把握地理事象的本質,揭示地理事象的內部聯系,達到對地理事象的規律性的認識。地理邏輯思維的基本過程和形式是:分析綜合、抽象概括、判斷推理。

二、學生地理邏輯思維能力缺失的幾種表現

第一,對地理學科的認識不夠。高中地理新課程標準認為地理學科的特點是:(1)綜合性;(2)地域性。這兩種特性決定高中地理思維需要轉化,對地理問題的認識需要全方位考慮,但長期以來,許多學生特別是文科學生僅僅把地理局限于文科,再加上初中教育對地理知識形成的不全面,造成長期以來學生對地理知識的獲取依賴死記硬背,依賴于對地理結論的掌握,忽視對地理原理的探究,從而造成學生在遇到一些新的問題時束手無策。

第二,思維的邏輯性不強。在地理學習中,有的學生雖然具備了解決某一問題的知識,但由于思維過程條理不清,違反了某些邏輯規則,結果得出的卻是錯誤的結論。

第三,思維的廣度和深度不夠。地理知識體系的綜合性特點要求學生的思維要有一定的廣度和深度,這樣才能在地理學習中用全面的、綜合的觀點看問題,認識地理問題的本質特征。但是不少學生卻往往表現出很大的局限性,常常用片面的、孤立的觀點看問題,導致學生容易在地理學習中混淆一些基本概念和基本原理,無法形成全面的認識。

三、運用微課,可以促進學生地理邏輯思維能力的發展

微課是指基于教學設計思想,使用多媒體技術在五分鐘內就一個知識點進行針對性講解的一段音頻或視頻。在教育教學中,微課所講授的內容呈“點”狀、碎片化,這些知識點,可以是教材解讀、題型精講、考點歸納,也可以是方法傳授、教學經驗等技能方面的知識講解和展示。微課在地理教學中,無論是上新課,還是復習課都可以很好地促進學生地理邏輯思維能力的發展,下面具體談談運用微課在地理教學中如何促進學生地理邏輯思維能力的發展。

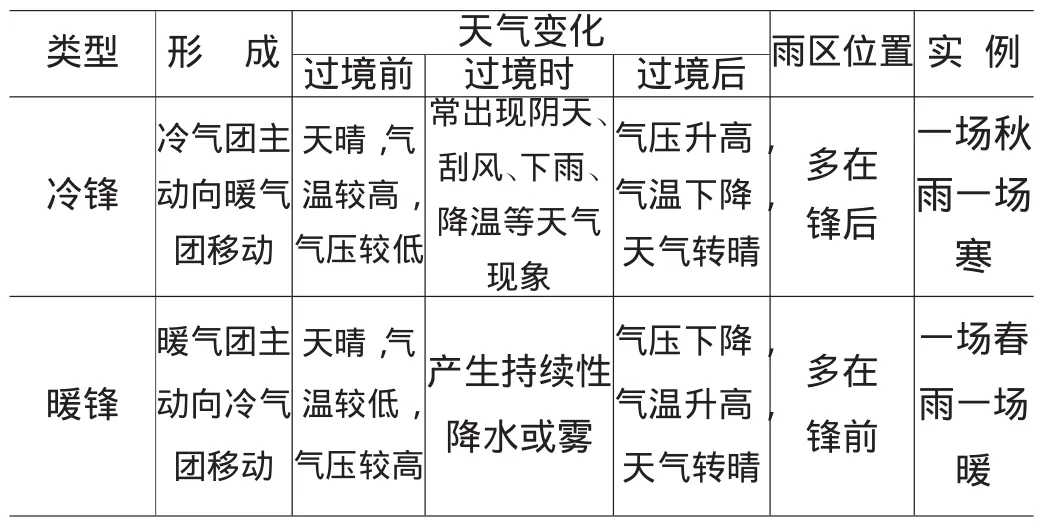

第一,運用微課,促進學生分類、比較能力的發展。高中地理教學中,能夠用到分類和比較思維方法很多,而比較的常用形式是列表進行比較。所謂比較,就是比較地理事物和地理現象的不同點和相同點,人們通過比較同類事物的不同,找出相同,進而把握事物的本質特征。比如,講到《常見的天氣系統》中區分冷鋒與暖鋒的形成過程及其天氣狀況時,可用事先做好的PPT動畫演示結合課本上冷暖鋒的靜態圖,進行引導、比較分析,完成下面表格。

類型 形 成 雨區位置實 例天氣變化過境前 過境時 過境后冷鋒冷氣團主動向暖氣團移動天晴,氣溫較高,氣壓較低常出現陰天、刮風、下雨、降溫等天氣現象氣壓升高,氣溫下降,天氣轉晴多在鋒后一場秋雨一場寒暖鋒暖氣團主動向冷氣團移動天晴,氣溫較低,氣壓較高產生持續性降水或霧氣壓下降,氣溫升高,天氣轉晴多在鋒前一場春雨一場暖

比較鑒別能力是中學生不可缺少的思維能力之一,在地理學習中應多加運用,它有助于學生的思辨能力的形成。

第二,運用微課,促進學生分析、綜合能力的發展。分析綜合是地理思維的基本過程,所謂分析是把復雜的地理事物或現象在頭腦里分解成地理事象的個別要素、個別屬性或個別特點;它要求具體問題具體分析,不僅要抓主要矛盾,更要分析主要因素和次要因素;相反的,所謂綜合就是把地理現象和地理事物聯系成一個整體去考慮。例如,在復習農業的區位因素時,可用事先做好的PPT專題,教會學生具體解題的方法,從而提高解題的分析、綜合能力。

第三,運用微課,促進學生抽象、概括能力的發展。抽象概括是形成概念的基本方法,也是形成地理概念的基本邏輯手段。形成地理概念,就要把地理對象的非本質屬性加以舍棄,只保留這類地理對象的本質屬性,這種思維過程叫抽象;把抽象得來的地理對象的本質屬性在頭腦里聯結的過程叫做概括。地理概念是對地理感性材料進行分析和比較、抽象概括,并用定義的形式表述的。例如:“城市化”這個概念的教學,可以用事先做好的PPT向同學們展示一些圖片:(1)影像《民工潮》片斷(2)課件展示上海市1911、1949、1990 年城市用地圖(3)課件展示北京市 1957、1997、2007年城市用地圖(4)課件展示倫敦1801、1851、1981年的城市擴展并提出:(1)什么是城市化?(2)城市化的基本特征有哪些?《學生互動交流,共同探究》

在學生交流調查結果的基礎上,教師適時提出:我們用什么來衡量城市化的水平呢?換句話,就是城市化的最主要的標志是什么?

教師點撥:通過影像資料以及學生的實際調查,我們可以看出城市化過程中有以下明顯的變化:(1)城市人口增加(2)城市用地規模擴大(3)城市人口在總人口中的比重上升。可以將這三點作為城市化的標志。其中第(3)點可用來衡量城市化的水平,也是判斷城市化最主要的標志。

教師在概念教學過程中,應從學生熟悉的大量的事實出發,盡可能地體現概念的形成過程。這樣,學生得到的不光是概念本身,還可以學到形成概念的思維方法。讓學生體會到邏輯思維并不是想像中的不可捉摸、遙不可及,而是一件自然而然的事,我們身邊處處都有邏輯思維。

第四,運用微課,促進學生判斷、推理能力的發展。所謂判斷推理能力就是要求學生根據自己所掌握的地理知識和技能去判斷某項地理事物正確與否,或是以一個或幾個已知的地理現象和地理事物為根據,推出一個未知的地理現象和地理事物的過程。例如,在復習《氣候類型的判讀》時,可用事先做好的PPT專題,分別展示氣候類型的判讀的三步曲:第一步:以“溫”定“半球”(表格),即根據最高氣溫月份來判斷屬于哪個半球;第二步:以“溫”定“帶”(表格),即根據提供的氣溫資料,確定氣候帶;第三步:以“水”定“型”(表格),即根據降水資料,確定具體氣候類型主要從季節變化和年降水量兩個方面討論。

綜上所述,通過教師有意識的引導,恰當地運用好的微課在高中地理教學中經常訓練學生分類與比較、分析與綜合、抽象與概括、判斷與推理等思維能力,是可以促進學生地理邏輯思維能力的發展的。【參考文獻】

[1]檀魯鑌.高中地理教學中學生邏輯思維能力的培養[J].《地理教學》,2010(3).

[2]劉全科.中學地理教學中思維能力的培養[J].忻州師范學院學報,2001(1).

[3]黃宗俊.地理思維能力的培養[J].福州師專學報(自然科學版),1996(1).