藥熨法對60例食管癌患者術后腹脹護理觀察

鄭惠萍,何淑平,張杏玉,陳莉,王繼勇

(廣州中醫藥大學第一附屬醫院,廣東廣州510405)

藥熨法對60例食管癌患者術后腹脹護理觀察

鄭惠萍,何淑平,張杏玉,陳莉,王繼勇

(廣州中醫藥大學第一附屬醫院,廣東廣州510405)

食管癌術后;腹脹;藥熨法;中醫護理

腹脹是食管癌術后胃腸道常見并發癥,臨床以腹脹、腹痛、肛門不排氣等一系列胃腸功能紊亂的表現為主,可直接影響患者術后的恢復,有時甚至可產生嚴重的后果,故盡早恢復胃腸功能對術后的恢復十分重要。食管癌術后患者的腹脹,中醫認為是因為手術影響,氣機郁滯導致。我科應用由理氣消滯中藥組成的藥熨法治療本病60例,取得良好效果,現報告如下。

1 臨床資料

1.1 診斷標準參考全國高等中醫藥院校十二五規劃教材《中醫外科學》[1]關于術后腹脹的診斷標準,食管癌患者術后自覺腹脹感;查體腸鳴音減弱或消失,叩診呈鼓音,或可見腹部隆起;術后肛門無排便排氣。

1.2 納入標準在我院住院的食管癌術后出現腹脹的患者,未接受藥物治療,愿意接受藥熨法護理治療。

1.3 排除標準①排除腹膜炎、腹水、尿潴留等引起的腹脹;②術后出現吻合口瘺或腹部有傷口者;③皮膚容易過敏者;④合并嚴重心力衰竭和呼吸衰竭等嚴重并發癥者。

1.4 一般資料觀察病例為2011年1月-2014年12月在我院心胸外科住院患者120例,按隨機數字表隨機分為觀察組與對照組各60例。觀察組中男36例,女24例;年齡最大75歲,最小39歲,平均(65.21±9.51)歲;病程最短14 d,最長5個月,平均(46.35±8.91)d;術式:食管癌切除頸部吻合16例,胃食管弓上吻合24例,弓下吻合20例;術后病理分期:Ⅰ期11例,Ⅱ期21例,Ⅲ期23例,Ⅳ期5例。對照組中男38例,女22例;年齡最大73歲,最小43歲,平均(63.91±8.49)歲;病程最短7 d,最長6個月,平均(51.32±9.11)d;術式:食管癌切除頸部吻合18例,胃食管弓上吻合27例,弓下吻合15例;術后病理分期:Ⅰ期12例,Ⅱ期25例,Ⅲ期19例,Ⅳ期4例。2組年齡、病程、性別、術式、病理分期比較經統計處理,均無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

1.5 統計學處理應用SPSS17.0對數據進行統計分析,計數資料比較采用χ2檢驗,計量資料采用t檢驗。

2 護理方法

2.1 對照組按照護理常規,根據病情進行嚴格的術后常規治療,包括胃腸減壓、營養支持、維持電解質及酸堿平衡,補充足夠的熱量、維生素和白蛋白等,鼓勵患者早期下床活動。

2.2 觀察組在對照組常規護理基礎上加用藥熨法。藥熨法是將藥物加熱后在相關穴位適時來回移動或回旋運轉,利用溫熱之力,將藥性通過體表毛竅透入經絡血脈,從而達到溫經行氣作用的一種治療操作方法[2]。藥熨方:厚樸20 g,枳殼30 g,大腹皮15 g,吳茱萸15 g,小茴香15 g,萊菔子50 g。將上方用少許食醋攪拌后置于鍋中,用文火炒后,溫度在60~70°左右為宜;裝入以30 cm×30 cm醫用紗布制成布袋中,先于腹部涂少量凡士林,將藥袋置于腹部,用力均勻在腹部上脘、中脘和下脘穴來回推熨或回旋運轉;開始時用力輕,而速度稍快;隨著藥袋溫度的降低,用力增強,同時速度減慢。藥熨法由經過培訓的主管護士操作,患者出現腹脹即可以開始使用,每次20min,每天上下午各1次。藥熨完畢,清潔局部皮膚,安排舒適體位。

2組患者在術后出現腹脹時即接受護理干預,觀察期為手術后3 d內。觀察期間如果病情加重,或腹脹癥狀無好轉甚至加重,或出現其他不良反應,應退出觀察,由臨床醫生采取措施處理。

3 觀察指標

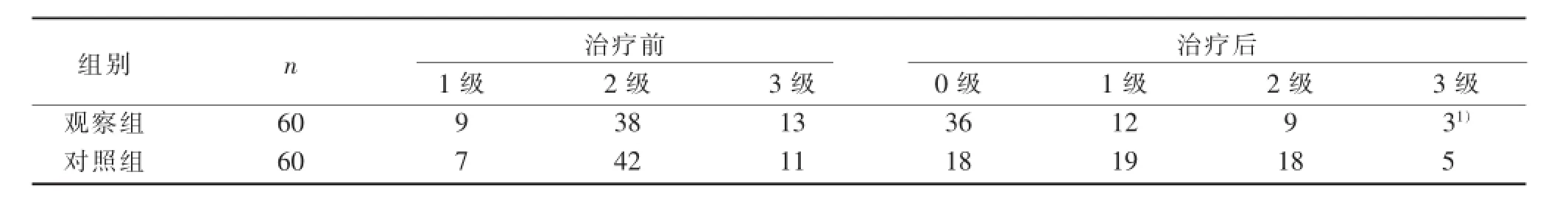

3.1 腹脹程度分級參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[3]評定標準,0級:無腹脹,腹軟平坦;1級:輕微腹脹,腹膨隆按之軟,但無明顯不適;2級:中度腹脹,腹膨隆按之如鼓,質若鼻尖,有氣體游走痛和切口脹痛,能忍受;3級:重度腹脹,腹部膨隆脹滿,皮膚緊繃,叩之鼓音,切口脹痛,患者煩躁。

3.2 首次肛門排氣時間為患者術后返回病房到第1次肛門排氣時間。

4 結果

4.1 2組治療前后腹脹程度分級改善比較見表1。

4.2 2組首次肛門排氣時間比較觀察組平均時間為(33.15±12.01)h,對照組平均時間為(48.16± 18.21)h,觀察組首次肛門排氣平均時間短于對照組,組間比較具有統計學差異(P<0.05)。

表1 2組治療前后腹脹程度分級改善比較

5 討論

食管癌術后患者由于胃位置改變影響胃的蠕動,術后正壓的胸胃在負壓的胸腔內,兩者之間的壓力梯度,易使胃體膨脹,產生腹脹癥狀;食管癌手術中較長時間的牽拉、搓揉胃壁,使胃腸道相對缺血,胃腸壁黏膜損傷,組織滲血、水腫,也可以造成胃蠕動減慢;此外手術中胃迷走神經損傷,患者對于手術及預后的憂慮和緊張,都會引起植物神經功能紊亂,抑制胃動力,也是胃腸排空延遲重要因素[4]。中醫認為食道癌的病機為飲食勞倦、情志不調導致臟腑功能失調,氣血失和,經脈不痛,形成氣滯、痰阻、血瘀等邪氣阻滯于食管,日久生癌,阻塞食管,使食管狹窄。病邪日久不去,耗傷津血,臟腑失養,食管干澀,則飲食難下,邪氣阻滯為其基本病機。接受創傷性手術治療,更易致氣機阻滯,導致出現腹脹癥狀十分普遍[5]。

藥熨法由厚樸、枳殼、大腹皮、吳茱萸、小茴香和萊菔子組成,上述藥物均可歸脾胃大腸經[6]。諸藥合用,起到理氣消滯之功效,用于緩解食管癌術后出現腹脹癥狀,縮短首次肛門排氣時間,起到良好的效果。且藥熨法制備簡單,操作方面,具有很好的推廣價值。

[1]李日慶.中醫外科學[M].北京:中國中醫藥出版社,2007:106-107.

[2]中華中醫學會.中醫護理常規技術操作規程[M].北京:中國中醫藥出版社,2006:205-208.

[3]鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則[S].北京:中國醫藥科技出版社,2002:134-135.

[4]張熙曾.食管癌[M].北京:北京大學醫學出版社,2006:101-102.

[5]許文科,潘立群.食管癌術后中醫藥治療概況[J].遼寧中醫藥大學學報,2014,16(10):216-218.

[6]王義祁.方劑學[M].北京:人民衛生出版社,2009:98-108.

R248.2

B

1000-338X(2015)04-0062-02

2015-06-06

鄭惠萍(1769-),女,主管護師。