清代中晚期粵西地區契約文書中幾個特別問題探討——以浙江寧波地區為參照對象

?

清代中晚期粵西地區契約文書中幾個特別問題探討

——以浙江寧波地區為參照對象

陳宇思1,余天佑2(1.梧州學院,廣西梧州543002;2.梧州學院西江研究院,廣西梧州543002)

[摘要]該文從民間征集的清代廣東德慶州、羅定州等粵西地區契約文書作為研究對象,以王萬盈輯校的《清代寧波契約文書輯校》作為長江下游流域地區的參照對象,借助該參照對象從文書體例、中介制度、婦女地位等三個角度著手,從特別現象中形成問題,討論清代西江流域農村地區契約文書的特點及農村社會狀況。

[關鍵詞]西江流域;粵西地區;浙江寧波;契約文書

一、前言

契約文書是我國農村廣為流行的一種公私文書,是指日常生活中發生的種種物權、產權與債權行為以文書的形式確定下來的一種形式。由于歷史時期的契約文書多用宣紙或制作較為粗糙的草紙寫作,這些紙物經過水浸、蟲咬、火燒、散失或因政權更迭而有意識的銷毀,能完好保留到現世的明代契約文書十分稀少,能流傳至今的大多為明清至民國時期的契約。這些流傳至今的契約文書蘊含各種豐富的信息,對它們的研究現在已經成為了我國學術界研究的新焦點,早在20世紀80年代,楊國禎先生的著作《明清土地契約文書研究》對整個契約文書做了一個廣度的研究,為新時期我國契約文書研究打開了局面。

(一)近來學術界對契約文書的研究動態

近幾年,對明清時期土地契約文書研究逐漸深入,在契約文書研究的大方向上呈現以下幾個特點(1)。(1)目前學界對契約文書的關注多在于契約文書被大量發掘的地區,如徽州文書與清水江文書研究為現階段明清契約文書研究的主角,這得益于徽州地區發現了大量民間文書,使徽州文書一躍成為了學術界關注的新寵,并逐漸延伸出一門獨特的“徽學”,其在涉及土地契約研究方面成果十分豐富,“典型的專著有葉顯恩的《明清徽州農村社會與佃仆制》、章有義的《明清徽州土地研究》和《近代徽州租佃關系案例研究》。”[1]而清水江文書由于中山大學人類學系在當地深入發掘而得以發現,從此對清水江文書的研究逐漸增多,大致分為民族學研究和地區經濟研究。在民族學研究方面,如張應強的論文《清代契約文書中的家族及村落社會生活——貴州省錦屏縣文斗寨個案初探》、吳才茂的論文《清代清水江流域的“民治”與“法治”——以契約文書為中心》、劉亞男的論文《從契約文書看清代清水江下游地區的倫理經濟》;在地區經濟研究方面,如王宗勛的論文《清代清水江中下游林區的土地契約關系》。(2)研究視角由宏觀方面出發,這種性質的研究多集中在法律史研究方面,而法律史研究大致分為中人現象研究和契約文書格式研究。在中人現象研究方面,如劉高勇的論文《官牙與清代國家對民間契約的干預——以不動產買賣為中心》、楊洋的論文《清代契約里中人的價值與作用》、周進的論文《同姓中人在清代土地絕賣契約中的法律角色研究——從與賣方的關系探討》、毛永俊的論文《古代契約“中人”現象的法文化背景——以清代土地買賣契約為例》;在契約文書格式研究方面,如劉高勇的論文《從格式固定化到內容形式化:中國傳統契約的發展軌跡——以清代田宅買賣契約為中心的考察》與《論清代田宅“活賣”契約的性質——與“典”契的比較》、李力的論文《清代民間契約中關于“伙”的觀念和習慣》與《清代民間土地契約對于典的表達及其意義》、陜西師范大學博士何小平的論文《清代租賃關系研究》。這些研究特點立足于清代一個時期,并未直接針對單個地方文書特點進行分析研究,尤其是何小平的論文中引用來自于民間的原始檔案則更少,多集中于編纂過的檔案集。這些研究者們都集中得出一個論點,即清代為歷代對民間交易立法最為完善的朝代,清代契約為歷代契約格式最為完備的。在清代土地交易中,國家法律往往需要讓位于民間習慣法或用民間習慣法填補了國家立法的空缺。(3)研究區域多集中于當時的經濟發達區域,如楊國禎在其著作《明清土地契約文書研究》中對浙江在清代的經濟地位作了一個詳細的描述:“浙江素為農業經濟富庶的省份。明清時代,它又是早期中國資本主義萌芽產生的地區之一,其農村經濟的變化,向為論者所注意。”[2]201故在《明清土地契約文書研究》一書中對浙江地區契約文書的闡述比江蘇地區更為詳細。現階段學人也多把研究區域選定在浙江、江蘇地區,這既與江浙一帶是當時的發達地區有關,也與江浙一帶保存的契約文書數量比較豐富有關。

(二)兩廣地區土地文書研究動態

從現有研究成果來看,兩廣地區土地文書研究范圍包括珠江三角洲地區研究與廣西地區研究,前者成果除楊國楨的專著有所論述外,廣東學者也對此進行了開拓性研究,如譚棣華的論文《從廣州愛育堂契約文書看清代珠江三角洲的土地關系》、冼劍民的論文《從契約文書看明清廣東的土地問題》、劉正剛、杜云南的論文《清代珠三角契約文書反映的婦女地位研究》,這些研究成果都詳細地分析了珠江三角洲的契約文書特點以及珠江三角洲的社會經濟情況;廣西契約文書研究主要集中在桂西少數民族地區,多為廣西學者進行,如羅樹杰連續發表了3篇關于壯族地區的民間文書,分別是《論壯族土司田地契約文書的類型——壯族土司田地契約文書研究之一》《論壯族土民田地所有權的確認——壯族土司田地契約文書研究之二》《論壯族土司田地權利的轉讓——壯族土司田地契約文書研究之三》。最新修訂版的楊國楨的《明清土地契約文書研究》中“兩廣地區土地契約文書”一章新增加了廣西地區的土地契約文書,選取了廣西區博物館收藏的原始土地契約文書作為第一手歷史材料,這批文書既來自于經濟發達的桂東地區,也來自與少數民族聚居的桂西地區。在文中對桂東地區的個別現象如“糞腳銀”做了闡述。

從上述學界的研究狀態中可以得知,對兩廣地區契約文書的研究已經展開,《明清土地契約文書研究》一書已將研究視角集中于珠江三角洲地區和廣西地區,但這僅僅是對該地區研究的開始,除了已經深入挖掘的珠江三角洲外,廣袤的并且處于西江流域要沖的粵西地區依然是有待發掘的區域。冼劍民在論文《從契約文書看明清廣東的土地問題》中論述廣東地區各地經濟發展不平衡時簡單論及過粵西地區,“經濟發達的珠江三角洲地區的契約反映出沙土荒田開發、宗族實力的膨脹、土地的商品化等問題;粵北、粵西就較為落后,土地所有權的轉讓就沒有珠江三角洲頻繁。”[3]其次,比較研究在契約研究中尚屬涉足較淺的方法,通過比較研究更容易對一個地區的契約文書進行理順。本文在立足于前人研究的基礎上,以在民間征集的清代粵西德慶州、羅定州地區的農村契約文書作為研究材料,并以天津古籍出版社出版、王萬盈輯校的《清代寧波契約文書輯校》中的寧波地區契約文書作為參照對象,以求證西江流域粵西地區契約文書的特殊之處。

二、清代寧波地區與粵西地區契約文書形式與內容比較(以賣田契為分析對象)

(一)西江流域清代契約文書收集情況概述

買賣田產為中國古代農村地區重要的經營活動,賣田契為農村契約文書中的典型契約。本文中定義的西江流域(2)為珠江三角洲以西,從廣西南寧航段始至廣東三水段。而廣東粵西地區則被定義為廣西梧州以東,廣東佛山以西的區域。

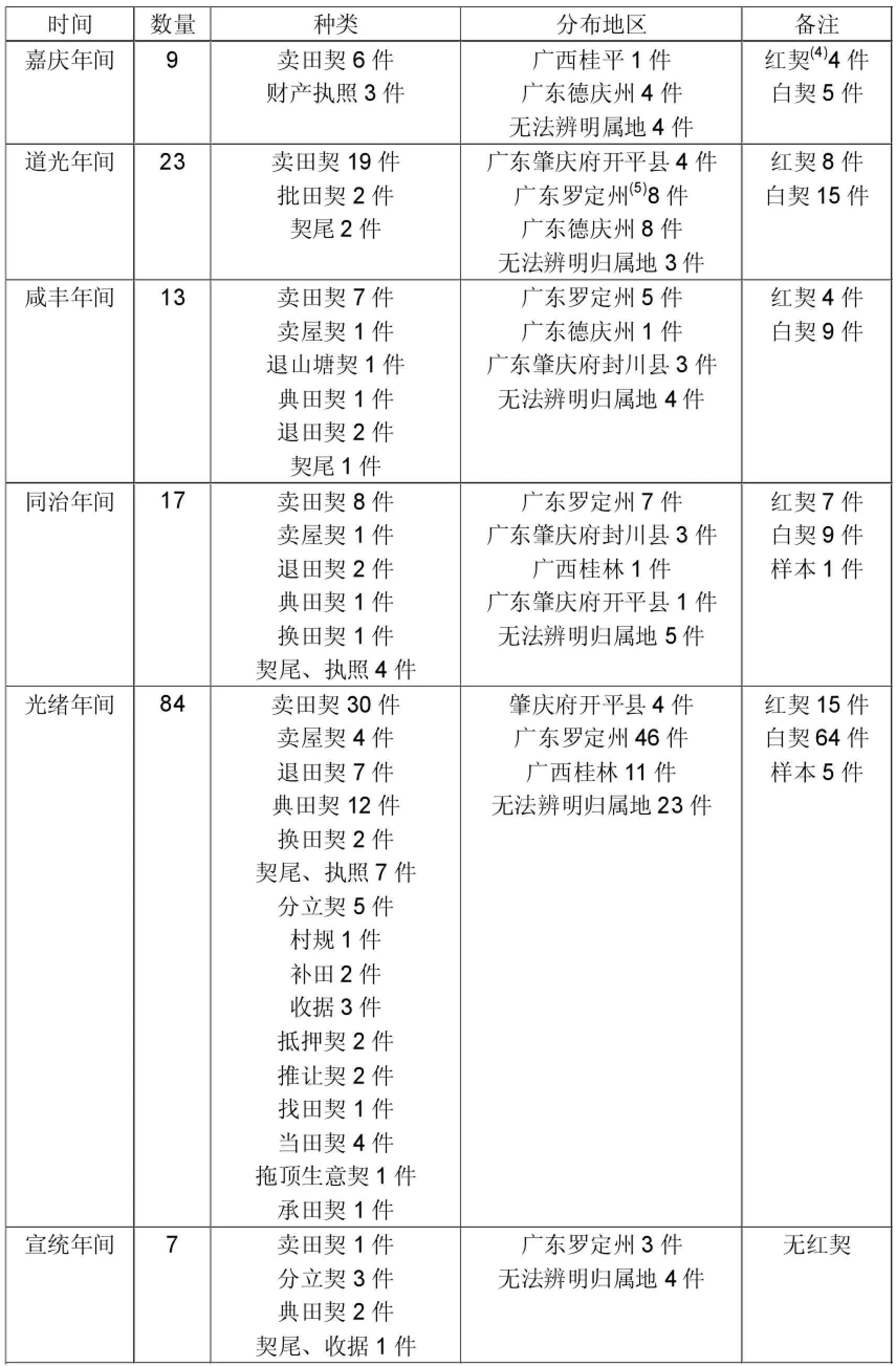

現階段從民間征集的西江流域的清代民間契約涉及內容較多,大致統計有賣田契、典田契、兌田契、退頂耕田契、田地分管合約、退田帖、賣屋契、分立契、換田契、補田價契等(3)。列表作大概說明見下頁表1。

表1 西江流域地區征集民間契約文書類別分布表

從表1得知,征集的清代民間文書種類繁多,數量逾120份,從分布地區看,廣東西部的羅定州地區文書最多;從分布時間看,最早至嘉慶7年,最晚至宣統2年,光緒年間的文書最多,種類也最為豐富。本批一次性征集的西江流域民間契約文書的數量雖然不如一些經濟發達地區的豐富,但據此趨勢可以大致推斷,民間儲存的數量應該還有發掘的余地。

(二)寧波與德慶地區民間契約文書比較

寧波為長江下游地區重要城市,自古以來為經濟富庶之地。《清代寧波契約文書輯校》中收錄的大多是涉及以出賣田地為內容的賣田契,少數為賣屋契和賣山契。各契約文字表述略有差異,但行文風格大致一致。現節選道光二十一年四月,寧波地區毛榮枝賣田契作為分析對象:

“立永賣契

榮枝今因乏用,情愿將祖父遺下祀田壹處官民田,土坐坑穐下老瓦廠前,計田貳坵,量(糧)計叁畝,其四址:東至安佳更田并文秀田,南至紊刀更田并秉鑒田,西至安朝田并榮膺田,北至富全并榮膺田為界,俱立四址分明,情愿將自己名下出賣與坤山為業,三面議明,田價錢叁仟八百文,其錢當日隨契收足,自賣以后,任從出錢人管業輪流布種收花,其祀火出業人自行承值,中間并無爭執等事,此系兩相允協,各無異言,恐后無憑,立此賣永遠存照。再批:其糧號照股開割過戶輸糧并照。道光念(廿)壹年四月日立永賣契榮枝押。見侄如懷押中成就押親筆”[4]54

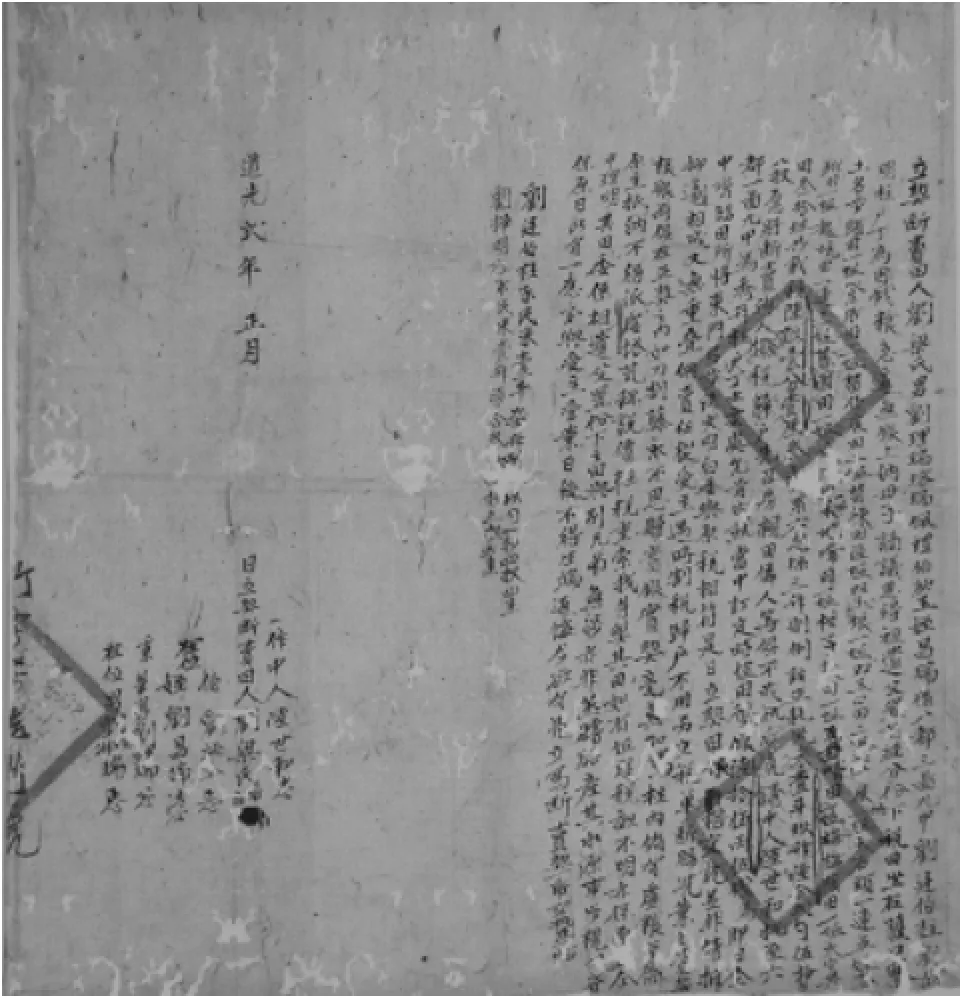

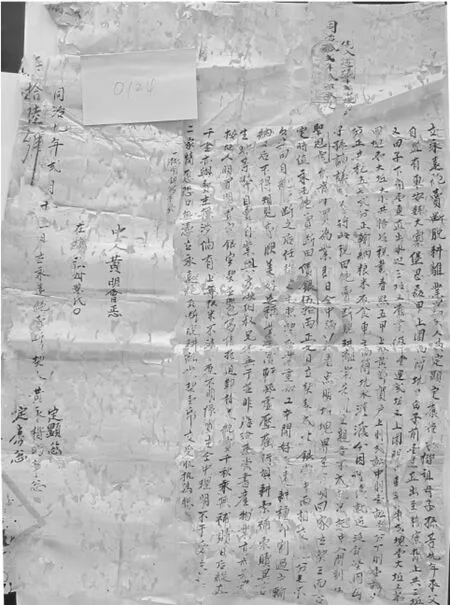

處于西江流域中段的德慶地區為粵西重鎮,當地蓋建龍母廟,歷來香火興盛,從本地水神崇拜的現象來看,就可知當地水運經濟較為發達。當地道光年間存世紅契較多,粵西地區賣田契各契的行文格式也基本一致,現節選道光18年廣東德慶州梁門何氏賣田契(見圖1—1)作為分析對象,錄文(6)如下:

立明斷賣田文契人梁門何氏男允瑞、允安、允生、亞鄭系六都二回三甲梁定邦柱丁。今因乏用,無銀度給,其子商議思得父遺下稅田,座在瑞洞口,土名:狗月皮(合一字)田二坵,共載稅八分五厘四毛三絲四忽三,則例該正耗民米二升七合四勺二抄四權三圭。愿將此田出賣,取銀二十兩應急。先召房親兄弟等各不承買。次浼中人陳興邦托至六都一回九甲馮秀升柱戶丁光謀、光弼馬、光輔兄弟處允肯承買。即日全中齊臨田所用東門弓步丈尺,指丈明白,委與原稅相符,三而言定,時值該價銀二十二兩正。書契之日,其價銀允母子分毫親手接訖湊用。其田自賣之后,任從買主管業印割歸戶。契根、銀兩俱在正契內,不用另立稅單。田并非來歷不明的,是允自己物業,與別人無干,如有別人爭占,系賣主全中理明,不干買主之事。田銀亦非重疊債折抑迫等情,實銀實契,毫無加寫,明賣明買,此乃二家情愿誓不反悔生端。恐口無憑,立此的筆賣田文契交與受主永遠收執為據。

中人陳興邦

道光十八年三月初二日立明賣田文契人梁門何氏指模

秉筆男梁光瑞

在位男允安、允瑞、亞鄭

(圖1—1)

從上述兩個地區的兩份賣田契對比中可以發現,兩者均具備契約文書的基本要素,如賣方信息、買方姓名、土地范圍及面積、地價信息、承諾用語及立契人姓名。而從兩者的契約文書中皆能得知交易緣由與情況,甚至個別用語也趨于相似。從雙方存在的共同點來看,這應該是整個清代契約文書中的慣用體例。

在存在共同點的同時,兩者同時也存在不少差異之處。(1)寧波地區契約文書開頭格式較為簡短,多是“立永賣契”等字樣,賣主信息比較簡短,只交代了因何而賣田。西江流域粵西地區契約文書開頭格式則非常冗長而復雜,多書“立明斷賣田契人”,交代賣主的信息要比寧波地區的契約詳盡,主要為賣主的住處、家庭人員,甚至有個別文書交代賣者族裔信息。(2)西江流域粵西地區契約文書中賣者在表明出賣意愿后必有注明“先召房親兄弟等各不承買”等字樣,而寧波地區的契約文書則無該例,但在表明賣予賣家后,也須在文中注明“中間并無房親叔伯兄弟爭執等事”字樣。(3)西江流域粵西地區契約文書中對田稅的信息記載比較詳細,甚至有耕作時所耗費民力的信息(原文稱“耗民米”),載稅信息精確到“升”,耗種信息精確到最小位的“圭”,而寧波地區只有田價信息,而無此類信息記載。4.從后人編撰的清代寧波地區契約文書來看,存世契約文書一般一式兩份,兩份內容相同的契約文書纂寫上有個別字詞的差異。而現階段民間收藏的粵西地區契約文書中個別保存完好的有契尾與契紙相連,加蓋官印,但無論紅契抑或白契,則只有孤本,并無兩式,且個別文書上書“契根、銀兩俱在正契內,不用另立稅單”字樣。

造成這種差異的原因可簡要分析如下。

首先,關于契約文書的經賬和草議制度,寧波地區契約文書無“先召房親兄弟等各不承買”體例問題,“中國封建社會的土地買賣,長期存在親鄰先買權,元時還流行立賬取問親鄰、買主的制度。明時,立賬取問一般演變為口問,出賣于親鄰之外所立的文契上,大多書明‘盡問房親不受’之類的用語,而親鄰在文契上的畫字,則表示他們確認契文的效力,并承擔有日后發生爭執時出頭證明的義務。到清代,先盡房親、地鄰的習俗依然保存下來,但在文契上的限制有所松弛,可以不必用文字在契內標明。”[2]188從對比中可見寧波地區的契約文書與江蘇地區慣例一樣,沒有先盡親鄰的書寫慣例,而粵西地區則沿襲了明代的古制,有先盡親鄰的書寫慣例,同時也存在“在位人”簽章慣例。“在位人”身份多是賣田人的近親,依各契約看,女性賣田契,在位人為自家子女,如道光十八年廣東德慶州梁門何氏賣田契;或是自家叔侄,如道光八年德慶八都劉梁氏賣田契;男性賣田契,在位人為自家兄弟,如嘉慶十一年廣東德慶八都劉獻倫賣田契。結合楊國楨對經賬和草議制度的論述看,“在位人”慣例應屬于明代親鄰畫押的慣例。同時從土地交易流向上看,清代粵西地區的田產買賣一般先流向自己血親較近的親族,其次為同族同姓,最后選擇才是異姓買家。

其次,傳統社會晚期的民丁與田畝是上至統治階層下至士庶階層都要認真考量的經濟因素。粵西地區契約文書出現詳細的田稅信息與耗費財力、民力信息問題,可能與當地社會發展狀況有關。清代德慶州“民獠相雜,食相與魚,地多瘴疬,士尚簡樸,農務耕作,工賈樂業近城負,氣好勝,重利輕義,至親不相信,”[5]這側面反映了當時清代德慶州多族群雜處,人民“重利輕義”,這說明商品經濟有了長足發展,但發展不平衡,并與當地風俗產生了或多或少的沖突,造成人民“至親不相信”的現象。清代的賦稅體制比較重視人丁數量與土地面積的信息收集,以做到有田之人征稅,無田之人免稅的效果。因此很容易可以理解到,因為“重利輕義”和“至親不相信”的風俗,在粵西契約文書當中,田產買賣必須載明土地稅數目,及需耗費財力、民力,以至于讓買家明白自己承買的田地需納稅多少,付出多少和收益多少,這關乎到買家的生產負擔問題。至于粵西地區的農戶在田產買賣問題上往往不過多采取絕買絕賣的方式,而多數采取典田、兌田和換田等靈活的方式,從中可以看到絕賣契在西江流域中存在并非占絕大部分,而典田契、兌田契占有相當數量。

第三,相比之下,商品經濟發達的寧波地區田產產權買賣相對靈活和繁榮,出現了絕賣田契占絕大部分份額的現象,這可能與浙江地區在清代是永佃權和“一田二主”制盛行省份有關,“一田二主”為清代浙江土地所有制的分割,地產的出售隨即分割進行,“在一田二主下,田底權(俗名有‘田骨’、‘主田’、‘大業’、‘大買’、‘下皮’、‘下面’等)的出賣,在契約格式上一般與土地所有權未分割的民田賣契一樣……田面權(俗名有‘田皮’、‘客田’、‘小業’、‘小買’、‘上皮’、‘上面’等)的出賣,在契約格式不能與普通民田賣契相混……”[2]256-258這種體制下的田產買賣相對靈活,而且田底權交易的契約不能與平常的契約格式相同,而田產買賣的最后一道手續則是報官府批準,交接完稅了事,田底權交易應當需要繳稅,田面權轉接涉及農民產出的結果,則是需要反映田租信息(也無地稅信息,與粵西地區相異),如雍正八年五月慶元縣二都楊朗坑村賣田皮契:“立賣田皮契人范禮堂,有水田皮一段,土名坐落外礱安著,計租一十三把正……”[2]258加之,這也與寧波地區歷來文風深厚,物產豐富情況有關,清代寧波府“官無逋滯之征,民無饑乏之慮;衣食嘗充,倉庫恒實;榮辱既明,禮節甚備;為君甚簡,為民亦易。”[6]340照此推測,寧波地區契約無相關載稅信息可能與江浙地區所有權與經營權分割交易制度相關,物產的豐富,禮教的繁盛,使得人民在處理田產的時候雖然有契約意識,但制約著“重利輕義”的風氣出現。

綜上所述,以賣田契為例分析,清代粵西地區因為多族群雜處,商品經濟雖然得到長足發展,但給當地人民帶來“重利輕義”的思潮,加之人丁與田地為傳統社會中必須加以重視的經濟因素,使得粵西地區契約文書在撰寫格式上不得不出現賣田人詳細信息,“先召房親兄弟等各不承買”等字樣的經帳與草議制度、詳細的載稅信息與耗費民力信息。

三、清代粵西地區契約文書中女性社會經濟地位再考察

在各地區契約文書當中,涉及田產買賣皆不能忽略一個特別的“群體”——女性。劉正剛在《清代珠江三角洲契約文書反映婦女地位研究》中就得出珠江三角洲流域契約文書中在眾多契約文書當中,存在寡居女性主持與簽署的契約文書和有一定數量女性參與土地交易的現象。劉正剛的文章對解讀清代女性地位與孝文化間的關系提出了創新的認識,本文除立足于前人研究基礎上,借與長江流域契約文書比較視角和其他材料的挖掘,對清代粵西地區女性地位進行了進一步的考察。

(一)寧波地區與德慶地區女性署名契約文書比較

經考察,粵西地區也不乏與珠江三角洲地區同樣的女性參與田產交易的文書,如道光2年廣東德慶八都劉梁氏賣田契(見圖2- 1),這種文書開頭多書寫“立斷賣田契人X門X氏,其后出現其子信息,出售田產多是其夫父田產,契約文書中多出現“經母子商議”等字樣。在契約簽章處出現立賣田契人X門X氏指模、中人名字、秉筆人名字與在位人姓名。這種田契皆是以一家人中的寡母名義起頭,其子進行財產出賣與分割的契約。同時期的寧波地區也出現涉及女性名義的出賣田產契約,相比粵西地區同類契約有差異之處,如道光六年十貳月毛門岳氏賣田契:

“立永賣契

毛門岳氏,今因錢糧無辦,情愿將夫自置民田壹處,坐落土名溪中楊(該處的‘楊’為‘央’的別字),田計壹坵,糧計壹畝零。其田四址:東至懋載田,南至孝道并岳孝田,西至溪,北至出業人田為界,具立四址分明。其田情愿出賣與坤山為業。三面議開,田價錢伍拾千文正,其錢當日隨契收足。自賣之后,任從出錢人管業,并無伯叔子侄爭執等事,此系兩想情愿,各無異言,恐后無憑,立此永賣契存照。再批:其糧日后升科行糧并照。大清道光六年十貳月日立永賣契毛門岳氏押。同侄吳德押。中孝道押。代筆安和押。”[4]1

(圖2- 1)

粵西地區與寧波地區的該類文書有個共同點:買賣田產皆是其夫遺留田產,這說明了出賣田產女性為寡婦身份,只有其夫身亡,她才有可能支配田產的買賣。而粵西地區此類契約文書反映的信息量較大,盡管是以一個家庭中的女性當家人的名義起草該份契約文書,但是其子的信息比較完備。由此可以推導女性賣家的兒子在整個交易中處于主導地位,女性賣家處于幕后地位,所以我們可以在契約文書末尾落款既能看到女性家庭成員的指模,又能看到其子的簽字,從女性家庭成員的指模看,當時農村女性家庭成員的教育水平往往不高。這些信息在寧波地區涉及女性的契約文書中往往很難發現,而這種體例的契約文書在珠三角地區十分常見,這種情形反應出“清代珠江三角洲寡居的長輩女性們在家庭財產尤其是大宗財產處置中擁有重要的決定權,他們在族權、父權和夫權的傳統社會中,因為有重孝的文化傳統,使得其子嗣在處置家產中必須征得她們的同意,而且在契約中有明確的身份標識。”[7]

(二)女性署名的官契契尾與契約中“夫妻商議”研究

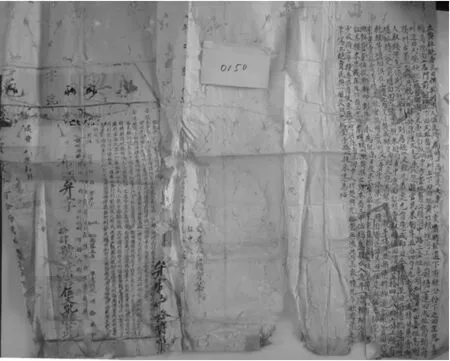

雖然前人研究中揭示女性成員參與田產交易現象屢見不鮮,但粵西地區卻出現有女性名字的官方契尾,如道光廿七年廣東承宣布政使司頒吳羅氏官契契尾(見圖2- 2)。

(圖2- 2)

此份契約文書作為土地交易納稅憑證透露了這樣一些信息:(1)女性參與土地交易不僅僅體現在民間對其采取寬容態度,而官方對此也視為認可,雖然在契尾中并未直接出現女性的真實姓名,在契尾業戶一欄出現XX氏字樣說明官方已認定該女性的產權;(2)契尾一般是土地交易后繳稅的憑證,這說明這名女性不僅參與土地交易,可能還參與了繳稅環節,表明該女性有支配自己田產的權力。

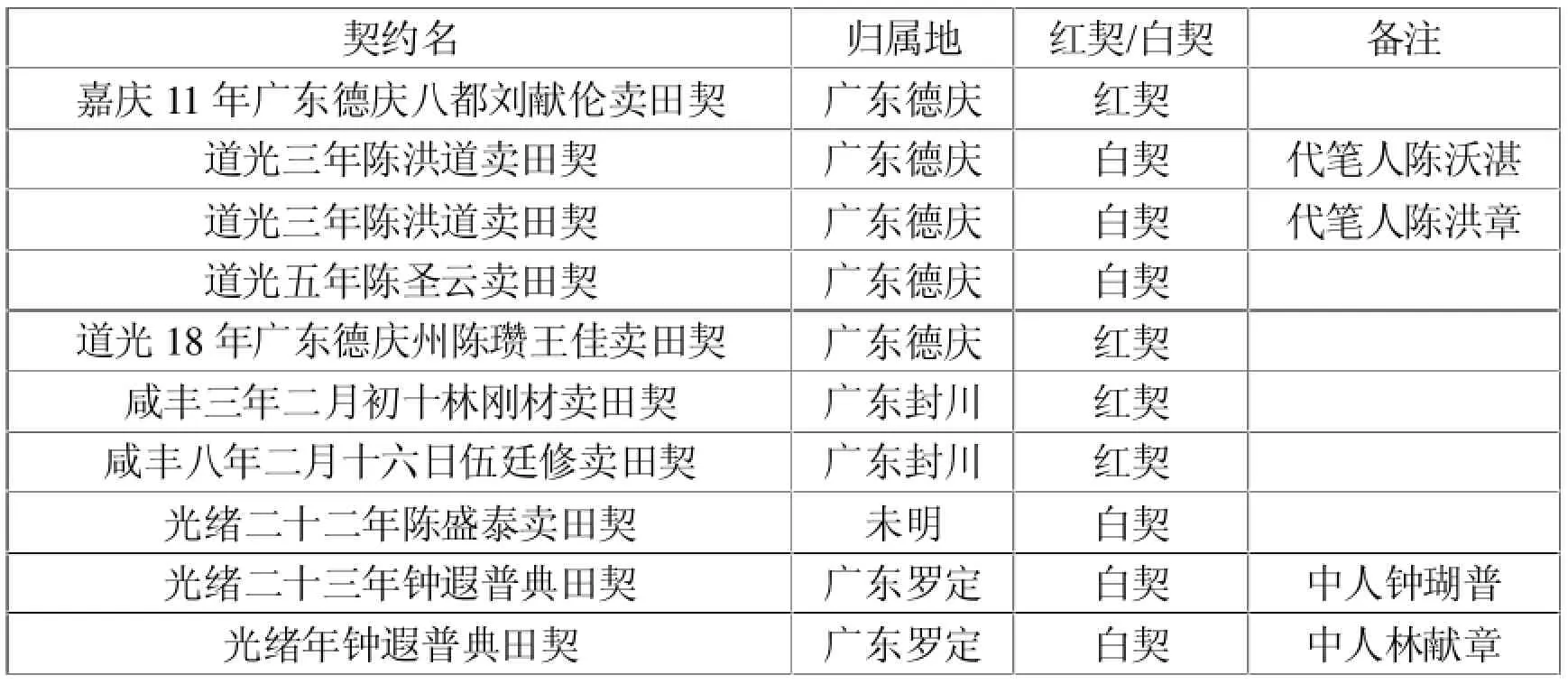

另外,在部分粵西地區的契約文書如廣東羅定州西寧縣光緒二十三年鐘遐普等的典田契里,都有以男性作為業主名義,但文中出現了“夫妻商議”等字樣,具體情況見下頁表2。

表2 粵西地區民間文書中出現“夫妻商議”字樣統計表

據粗略統計,存在這些字樣的契約文書共10份。分布在除宣統、同治年間外的各個時代,并非孤立案例。這些字樣在寧波地區均無出現,前人對珠江三角洲文書的研究中極少提及這種案例。雖然只是短短幾字,但是這體現了女性在田產買賣中的決策地位,這種類型的契約文書中的女性角色并未如前者為寡居女性角色,是正常的夫妻關系締結的家庭。前者因為中國傳統的孝文化背景而使得家庭成員在處置田產必須重視長輩女性的權力,后者是在夫權體制下生存的一般女性,但卻享有與丈夫一樣財產平等商議與決定權,在契約中承認這一類型普通女性的參與權和決定權。

粵西地區契約中出現的與女性相關的只言片語可以折射出清代粵西地區的婦女社會經濟地位。傳統的觀點認為清代是男權社會,女性地位低下。“一、在法律面前,男女兩性是絕對不平等的;經濟財產方面,婦女只能分得一點嫁資,沒有與弟兄們一樣繼承家產的權力;二、要求婦女貞操、節烈;三、清代把纏足當成女性美的第一標準;四、從社會觀念看,婦女更常常遭到鄙視和各種迫害……”[8]253-254現今從民間收藏的粵西契約文書分析,可以推測清代粵西地區婦女社會經濟地位如下。(1)清代粵西地區女性確實不如男性,主要體現在買賣田產中女性不能如男性一樣在契約文書中出現自己姓名,代以“X門X氏”。在契約文書的落款中,涉及女性成員的簽章只有指模,而未有簽字,說明女性受教育程度低下。(2)在清代粵西地區的地產買賣中,出現女性姓氏的官契契尾,說明民間和官方對于女性在處理與男性家庭成員的田產中有一定的決定權抱以肯定的態度。(3)從契約文書中出現的“經夫妻商議”等字樣中可以推測,粵西地區女性不管是寡居的年長女性抑或正常夫妻共同生活的家庭中的女性,在田產交易中享有與男性平等的商議權與決定權。

眾所周知,田產是舊時農民的命根子,買賣田產在一般農民家庭中必定是除喪葬、嫁娶外的重大事件,在粵西契約文書中顯現的這一系列女性活動蹤跡證明,在清代田產交易中,女性并不是缺席的一個群體。從清代粵西地區契約文書中,可以得知這些活動蹤跡既能反映當時婦女令人擔憂的人權狀況,即無法享有自己的真實姓名,受教育程度低下,在丈夫健在的情況下只能處以幕后的角色。同時也能反映出農村女性享有相應的權利,在涉及一般農民重大生活事件中的買賣田產問題上,甚至一般被常人認為受丈夫管制的女性亦可以參與買賣活動中的平等協商,而非傳統觀點所說“清朝時期的婦女,她們像在墳墓里,如在地獄中,過著一種非人的生活。”[8]354

四、清代粵西地區契約文書中的其他中介現象考察

在土地田產交易中,中介是一塊不可缺少的環節,“訂立土地絕賣契約時須有中人的參與,這是土地絕賣契約時須有中人的參與,這是土地絕賣契約有效成立的必要條件之一,很難想象在沒有中人參與的情況下訂立土地絕賣契約。”[9]中人現象是清代農村社會高度“契約化”與商品化的寫照,也是前人研究的一個熱點。本文除繼續探討中人現象的其他特征外,還考察了其他一些中介現象。

(一)田產文書中出現的中介現象與角色

在現階段民間收藏的粵西地區的契約文書中,存在幾種中介現象。

(1)在幾乎所有的土地絕賣契中都有“托中人問到”或“凂中人問到”等字樣。羅定州地區契約文書多用“托中人問到”等語,如同治九年二月十一日黃定顯、黃定康賣田契(見圖3- 1)。德慶地區契約文書多采用“凂中人問到”等語,如道光18年廣東德慶州梁門何氏賣田契、道光18年廣東德慶州陳瓚佳(原文該字為左右結構)(見圖3- 2)。這些契約文書都談到了凂請中人尋求買家的現象,在契約文書的末尾均有中人簽字,代表田產交易已順利過渡。(2)在田產交易中不僅有中人參與,還需要有公丈人的存在,公丈人職責是對交易土地進行丈量和評估,因此有些契約文書結尾就出現了公丈人簽名。如咸豐八年二月十六日伍廷修賣田契(見圖3- 3)。(3)在不少契約文書落款出現“批明中用錢”字樣,中用錢,即中介費,中用錢有付與中人,也有付與公丈人作為報酬,中用錢有多有少,從這批民間收集的契約文書看,中用錢最少的為銅錢一百文,最多的為銀錢二兩七錢。

(圖3- 1)

(圖3- 2)

(圖3- 3)

(二)從契約文書中還原的交易程序

盡管在寧波地區的契約文書中有中人簽名,證明田產交易有中人參與,但是其中人活動在契約文書中的反映并無粵西契約文書中詳細。從粵西契約文書中反映中人在整個田產交易過程的活動,包括以下幾方面。(1)凂(7)請,凂請中人的前提多在于賣方在各親族不肯承買田產的條件下發生,再由中人尋求買家。(2)丈量田產,中人尋到買家后,須約賣家、買家“全中臨田畝”“弓步丈量”,在中人監督下,買賣雙方核對田產及田價,在這個環節上,田產交易就必須出現公丈人角色。(3)契銀收訖,在中人監督下,買賣雙方擬定契約,一方收契,一方收銀,交易遂成。這個過程十分嚴密,并高度“契約化”,這種高度“契約化”的過程是粵西地區農業商品化的結果。(4)從中用錢現象看,這也是商品經濟在農村發展的結果。雖然從土地契約中記載的信息無法得知土地交易中是否存在強買強賣行為,但在嚴密的中人監督制度的運作下,強搶強占土地行為至少不會在粵西地區泛濫。因此,從中人現象中可以看出清代粵西地區農村社會并非以往印象下的地主土地私有制,而是在宗族制度與土地私有制下相對自由的“自耕農”社會,這種“自耕農”社會在農村田產自由交易中得到體現,雖然粵西地區與珠江三角洲地區一樣有著嚴格的宗族體系,但從買主能夠自由凂請中人進行田產交易的情況看,粵西地區并非對本族民眾的經濟進行嚴密的干涉與控制,相反,還允許一定的自由交易存在。

從與寧波地區的契約文書比較中得知,買賣流程是否在契約中載明反映了長江地區與西江流域地區的兩種截然不同的契約習慣:寧波地區并非不注重中人作用,而是集體維持與承認默認的既定規則;西江流域地區多注重于將所有既定規則嚴格地體現在契約上。

五、小結

在與寧波地區契約文書比較中,可以得知西江流域粵西地區契約文書體現了以下特點。(1)清代粵西地區商品經濟發展催生了當地人民的“重利”思想,人丁、地價與稅價等關鍵因素是當地人民優先考慮的因素,但由于宗族體制尚未經歷現代化思潮的沖擊,對當地基層社會依然有很大的影響力,使得粵西地區契約文書在撰寫格式上不得不出現賣田人詳細信息,“先召房親兄弟等各不承買”等字樣的經帳與草議制度、詳細的載稅信息與耗費民力信息。(2)從契約文書體例看,清代粵西地區婦女雖擁有對已亡丈夫田產的處理權,但大部分文書反映出女性無直接交易權,從個別文書反映可看出,官方對女性以自己名義擁有田地產權抱寬容態度。從契約中一些文字分析得出,在田產買賣中,即使是夫妻俱在的正常家庭,婦女還享有一定的平等協商權,但是只能處于幕后角色。(3)在交易中介制度中,粵西地區契約文書對中人在田產交易中的活動有著詳細的反映,同時存在公丈人的中介角色。在田產交易后,中介人群體還可能得到相關的報酬。以上種種特點體現了粵西地區雖然與珠江三角洲地區有著一樣嚴格的宗族體系,但宗族體系并未對農村社會施行全方位嚴密的控制與干涉,還允許一定的自由交易存在,而且“中用銀”的存在說明金錢關系滲入到了中介人群體中,說明當時的粵西地區農村社會已發展為商品經濟較為繁榮與土地私有制并存的“自耕農”社會。

注釋:

(1)受篇幅限制,本文僅就當今國內契約研究較為流行的方向進行學術史回顧。

(2)學術意義上的西江流域分為廣義與狹義,廣義的西江流域為珠江流域的西支流,從云南曲靖發源至廣東廣州。狹義的西江流域指廣西梧州三江口至廣東三水,不包括梧州以上的潯江和廣東珠江三角洲地區。本文所指西江流域以通航能力劃分。

(3)本文以從民間征集的粵西各地的原始契約文書作為第一手材料。由于材料繁多,為提高材料運用的嚴謹性與凸顯史料的真實性,本文一般選取紅契和信息詳盡的契約作為論述依據。契約樣本、信息不詳、無法歸戶的契約文書可在文中論述,但不作依據。本文出現的契約文書均為梧州學院西江研究院收集整理。

(4)確立契約歸屬地的方法,一為依據契約中出現的歷史地名結合歷史地圖冊進行考證;二為依據紅契官印上的縣衙名稱得到證實。從征集情況看,有相當部分契約無法得到歸戶確認(如無官印,無地名云白契和文書殘缺等情況),可依據出現與紅契相同的買家或賣家信息進行確認。

(5)參閱《道光廣東通志》(阮元修,陳昌濟等纂),卷三,沿革一。清代廣東省政區與現在不同,肇慶府管轄一州十二縣,其中包含封川縣、開平縣、德慶州。清代時無云浮縣和郁南縣建制,只有羅定州管轄羅定直隸州、東安和西寧兩縣。

(6)本文為論述而轉錄、截取的契約文本原件均經過梧州市可移動文物普查小組鑒定。

(7)參閱《辭海》,上海辭書出版社,2009年10月,第2670頁與《古代漢語大詞典》,上海辭書出版社,2000 年1月,第1115頁;“凂”通“浼”,為請托、央求之意。

參考文獻:

[1]戴建兵.河北近代土地契約研究[M].北京:中國農業出版社, 2010(11).

[2]楊國禎.明清土地契約文書研究[M].北京:中國人民大學出版社,2009.

[3]冼劍民.從契約文書看明清廣東的土地問題[J].歷史檔案, 2005(8):67.

[4]王萬盈.清代寧波契約文書輯校[M].天津:天津古籍出版社, 2008.

[5](清)阮元修,陳昌齊.道光廣東通志,輿地略(卷九十三)[M]//中國地方志集成.南京:江蘇古籍出版社,上海:上海書店,成都:巴蜀書社,1990:161.

[6](清)黃宗羲、張衡.康熙浙江通志(卷十三)[M]//中國地方志集成.南京:江蘇古籍出版社,上海:上海書店,成都:巴蜀書社,1990:340.

[7]劉正剛,杜云南.清代珠江三角洲契約文書反映的婦女地位研究[J].中國社會經濟史研究,2013(4):58.

[8]劉士圣.中國古代婦女史[M].青島:青島出版社,1991.

[9]陳勝強.中人對清代土地絕賣契約的影響極其借鑒意義[J].法學評論,2010(3):155.

余天佑(1949-),男,廣西梧州人,梧州學院西江研究院特聘研究員,主要研究方向:歷史貨幣與文物學研究。

(責任編輯:高堅)

On Some Special Questions in the Contractual Documents of the Middle-late Period of the Qing Dynasty Collected in Some Folk Areas in the West of Guangdong

——Referring to Ningbo Area of Zhejiang Province

Chen Yusi1, Yu Tianyou2

(1. Wuzhou University, Wuzhou 543002, China;

2. Xijiang Research Institute, Wuzhou University, Wuzhou 543002, China)

Abstract:This paper, by referring to Wang Wanying’s An Edited Version of Contractual Documents of Ningbo in the Qing Dynasty which represents the relevant situation of the lower reaches of the Changjiang River in that dynasty, makes a research into the contractual documents of the Qing Dynasty collected in some folk areas, such as the areas of Deqing Prefecture and Luoding Prefecture of Guangdong at that time. This paper attempts to analyze some questions related to the special phenomena embodied in the stylistic characteristics, the messages of transferring property rights in rural areas, the rural brokerage system, women' s status which are embodied in the said contractual documents edited by Wang Wanying so as to start a discussion on the features of rural contractual documents and the social conditions in the valley of the Xijiang River in the Qing Dynasty.

Key words:The valley of the Xijiang River; The areas in the west of Guangdong; Ningbo, Zhejiang province; Legal instruments

[作者簡介]陳宇思(1986-),男,廣西梧州人,梧州學院教師,歷史學碩士,武漢大學歷史學院廣西青年骨干教師訪問學者,主要研究方向:中國近代史。

基金項目:廣西壯族自治區教育廳人文社科項目(SK13LX460)階段性成果

收稿日期:2015- 02- 18

[文章編號]1673-8535(2015)02-0001-13

[文獻標識碼]A

[中圖分類號]K877.9