膝關節半月板幾何形狀變化的初步MRI對比性研究

膝關節半月板幾何形狀變化的初步MRI對比性研究

孔令偉1,修玉才2,王勝林1,馮震1,金宇1

(1.承德醫學院附屬醫院,河北承德067000

2.中國人民解放軍第266醫院骨科,河北承德067000)

摘要:目的:對比觀察膝骨性關節炎患者和正常人半月板的幾何形狀變化,并初步探討其臨床意義。方法:選取2013年1月至2014年4月在我院診斷為膝關節骨性關節炎Ⅱ、Ⅲ級患者20例作為骨關節炎組,另選擇年齡、性別、體重指數相匹配的正常人12例作為正常組。在膝關節MRI圖像上對內、外側半月板進行定量測量并對比分析。結果:關節炎組內側半月板60~130度位變厚(P<0.05),100~130度位的寬度和厚度比值變小(P<0.05);外側半月板10~50度及140~170度位變寬(P<0.05),120~170度位變厚(P<0.05),30~50度及130~170度位的寬度和厚度比值變大(P<0.05)。結論:本研究為半月板的影像學測量提供了一個新的方法和思路。通過測量發現半月板形狀變化與膝骨性關節炎之間具有相關性。

關鍵詞:半月板;磁共振成像;旋轉分割;膝骨性關節炎

文章編號:1006-6233(2015)11-1827-05

基金項目:*河北省衛生廳2012年度醫學科學研究重點課題計劃項目,(編號:20120165)

通訊作者:*E-mail:358620793@qq.com

文獻標識碼:B

Preliminary Comparative Study on Morphology of Meniscus on MRI

KONGLingwei,etal

(The Affiliated Hospital of Chengde Medical College,Hebei Chengde 067000, China)

Abstract:Objective: Observing the morphological changes of the meniscus between the patients with knee osteoarthritis and normal adults,discussing its clinical significance.Method: 20 cases of patients with knee osteoarthritis (Ⅱ, Ⅲ grade) were selected from our hospital as osteoarthritis group between January 2013 to April 2014, and 12 cases of the normal people were chosen as normal group, the age, sex, body mass index were matched between the two groups. We measured the meniscus on the MRI image of knee and analysis. Result: Compared with the normal group,from 60° to 130° of the medial meniscus is thicker(P<0.05) ,100° to 130° of the ratio of width and thickness is smaller (P<0.05) ; from 10° to 50° and 140° to 170° of the lateral meniscus is wider(P<0.05),from 120° to 170° of the lateral meniscus is thicker (P<0.05), from 30° to 50° and 130° to 170° of the lateral meniscus is bigger (P<0.05). Conclusion: The study provide a new method and train of thought to the study of the meniscus.It found the morphological changes of the meniscus associated with knee osteoarthritis.

Key words: Meniscus;Magnetic resonance imaging;Radial ranges;Osteoarthritis

膝關節骨性關節炎是老年人的常見病、多發病,嚴重影響患者生活質量。隨著生活及醫療水平的提高,膝骨性關節炎患者日益增多,因此探討膝關節骨性關節炎的發病機制,早期采取干預措施,延緩甚至防止骨性關節炎的發生與發展舉足輕重。然而關于其明確發病機制尚不清楚,目前對于半月板的研究多集中在半月板的損傷方面,關于半月板的幾何形狀變化與膝骨性關節炎的關系極少有文獻報道。此外,對半月板形態、大小的影像學測量方法尚存在不足。因此本文通過對膝骨性關節炎患者與正常人的半月板幾何形狀進行對比觀察,目的是探討其臨床意義,并且嘗試尋找一種新的影像學研究與測量方法對半月板進行研究。

1資料與方法

1.1觀察對象:選取2013年1月至2014年4月間因膝關節癥狀在我院診斷為膝骨性關節炎Ⅱ、Ⅲ級的患者20例(共20膝)作為骨關節炎組,其中男8例、女12例,左膝關節11例、右膝關節9例,平均年齡52.3±12.8歲,平均BMI 27.21±3.11kg/㎡。另選擇年齡、性別、體重指數與之相匹配的健康志愿者12例(共12膝)作為正常對照組,其中男5例、女7例,左膝關節7例、右膝關節5例,年齡平均51.2±10.4歲,平均BMI 27.32±3.08kg/㎡。經統計學檢驗兩組間年齡、性別、體重指數等方面比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2納入與排除標準:納入標準:①骨關節炎組:年齡>40歲、男女不限、左右側膝關節不限;體重指數在25~35kg/m2;經美國風濕病學會(ACR)1986年提出的膝骨性關節炎臨床診斷標準及Kellgren Lawrence grade(KLG)X線分級標準評定為骨性關節炎Ⅱ、Ⅲ級患者。②正常對照組:年齡>40歲、男女不限、左右側膝關節不限;體重指數在25-35kg/m2;過去1個月無膝關節疼痛,關節活動無疼痛、彈響及關節僵直;影像學無骨性關節炎表現(KLG0)。排除標準:半月板Ⅲ度以上損傷或大量關節積液影響測量準確性的病例;盤狀半月板;嚴重內外翻畸形及骨質破壞;膝部腫瘤及瘤樣病變。

1.3MRI檢查與圖像處理方法:采用德國Siemens avanto 1.5T超導MRI掃描儀對所有研究對象膝關節進行檢查。使用膝關節專用線圈。檢查者在非負重狀態下取仰臥、膝關節自然伸直位,足先進且足尖外旋15度。掃描序列:T2-trufi3d-we-tra-p3-iso。掃描參數:Fovread:150mm、Fovphase:100 %、Slabs:1、Slab group:1、Slice thickness:0.6mm、TR:10.73ms、TE:4.75ms、Averages:1。將平掃的薄層軸位圖像上送到西門子后處理工作站,應用矢、冠、軸三軸定位方法分別對內外側半月板進行后重建,然后以半月板前后角連線為基線,以同側半月板前、后角連線中點為圓心,規定半月板前角前方為0度,后角后方為180度,以10度間隔分別對內、外側半月板進行旋轉分割,在分割后所得圖像上對半月板的寬度和厚度進行測量。

1.4測量方法:利用工作站測量工具在分割后所得的圖像上對半月板各部位的寬度和厚度進行定量測量,測量值精確到0.01cm。每個圖像測量兩次,由同一人完成,取其均值作為最終測量數據。測量每個層面上半月板外緣最厚處記為半月板厚度,測量每個層面上半月板游離緣頂點到其外緣最突出點的距離記為半月板寬度。

2結果

2.1兩組內側半月板MRI測量結果見表1。

表1 膝骨性關節炎組與正常對照組內側半月板測量結果 ±s)

有統計學意義者為60~130度位的內側半月板厚度,膝骨性關節炎組大于正常對照組(P<0.05);100~130度位的內側半月板寬度和厚度比值,膝骨性關節炎組小于正常對照組(P<0.05)。所有測量部位的半月板寬度兩組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。

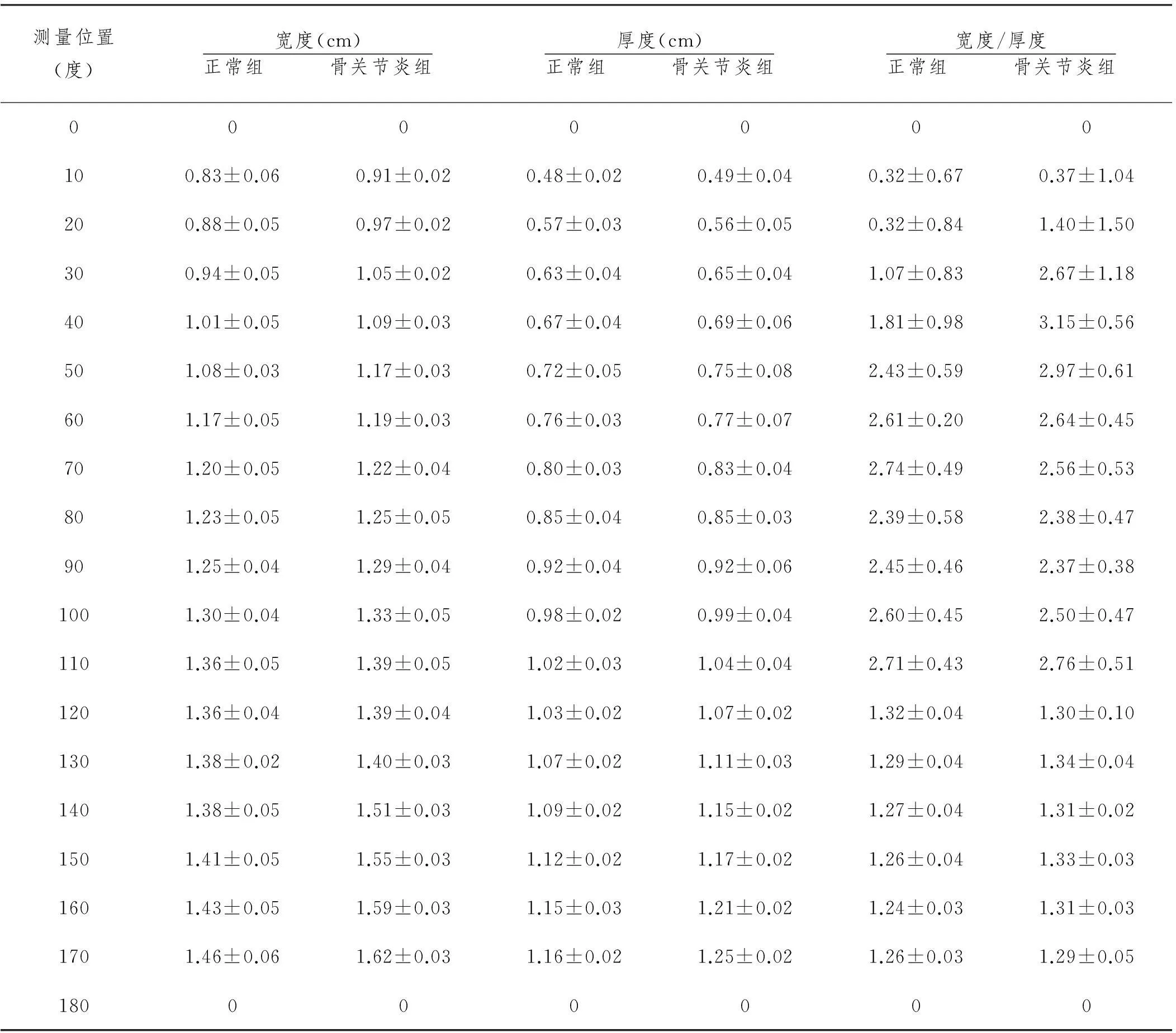

2.2兩組外側半月板MRI測量結果見表2。

表2 膝骨性關節炎組與正常對照組外側半月板測量結果

有統計學意義者為10~50度和140~170度位的外側半月板寬度,膝骨性關節炎組大于正常對照組(P<0.05);120~170度位的外側半月板厚度,膝骨性關節炎組大于正常對照組(P<0.05);30~50度及130~170度位的外側半月板寬度和厚度比值,膝骨性關節炎組大于正常對照組(P<0.05)。

3討論

3.1MRI 3D序列薄層掃描聯合三維重建及旋轉分割方法在膝關節半月板形狀測量中的應用價值:磁共振在膝關節半月板的研究中有著不可替代的作用,現已經成為臨床上診斷半月板疾病首選的無創性檢查方法。通過MRI不僅可以對半月板的寬度、高度進行測量,甚至可以三維重建,從而能夠更準確的估計移植半月板形狀和大小[1]。目前文獻對正常半月板形狀及大小的研究報道較多,測量方法大多是在核磁矢狀面或冠狀面圖像上對半月板的前角、體部及后角進行測量來評估半月板的幾何形狀及大小[2~4]。本研究采用MRI 3D序列薄層掃描聯合三維重建及旋轉分割方法對人體膝關節半月板進行研究,不以半月板前角、體部、后角對半月板進行劃分,實現了對半月板任意部位的寬度和高度定量測量,對半月板有著更全面的觀察,為今后對半月板形狀、大小的影像學研究提供了一個新的檢查方法和思路,可以進行進一步研究。

3.2半月板幾何形狀變化與膝骨性關節炎的關系:半月板嚴重損傷的治療一直是臨床的難題,目前半月板移植被認為是最有前景的治療手段,現在全世界已有超過4000例的半月板移植報道[5]。手術的成功的關鍵之一是選擇合適的半月板移植材料及對半月板形態、大小進行正確的評估,因此目前對正常半月板大小測量的研究較多,而關于正常半月板與膝關節骨性關節炎患者半月板的對比研究極少報道。

本研究通過測量發現內側半月板寬度兩組間比較無統計學差異。而內側半月板60~130度位半月板厚度,膝骨性關節炎組相對于正常對照組增大;100~130度位的半月板寬度和厚度比值,膝骨性關節炎組相對于正常對照組變小。外側半月板10~50度位及140~170度位的半月板寬度,膝骨性關節炎組較正常對照組增寬;120~170度位的半月板厚度,膝骨性關節炎組較正常對照組變厚;30~50度及130~170度位的外側半月板寬度和厚度比值,膝骨性關節炎組較正常對照組大。說明膝骨性關節炎患者的內、外側半月板形狀發生了變化,且這種形狀變化與骨性關節炎具有相關性。我們推論膝骨性關節炎患者內、外側半月板的這種形狀變化可能是半月板在傳導應力過程中代償所致。

黃加張[4]認為年齡、身高、體重與半月板三維參數無明顯相關性,陳興燦[6]研究認為正常半月板厚度與年齡相關。因此本研究采取對性別、年齡及體重指數進行匹配后的對比研究。通過測量我們發現膝骨性關節炎患者的半月板形狀相對于正常人發生了變化,且這種形狀變化與膝骨性關節炎具有一定相關性。但這種形狀變化并不是表現為半月板所有部位的寬度或厚度變化,而是發生在半月板的某些部位上。因此我們認為可以將半月板厚度、寬度及其二者的比值作為評價半月板退變的一項指標進行研究,探討其與骨性關節炎的相關性。

3.3本研究的不足與展望:本研究所用MRI序列為三維軸位掃描序列,此序列不受體位限制,使患者感覺更舒適,更容易完成檢查且在半月板的研究方面具有明顯優勢,但掃描時間較長,約14min,目前尚不能作為臨床上常規掃描序列。另外,本研究不能直接得出半月板這種形狀變化與膝骨性關節炎的發生發展之間的因果關系,日后可進行大量病例的前瞻性研究來觀察。

參考文獻:

[1]Haut TL, Hull ML, Howell SM. Use of roentgenography and magnetic resonance imaging to predict meniscal geometry determined with a three-dimensional coordinate digitizing system[J].Orthop Res, 2000,18(2):228~237.

[2]Erbagci H, Gumusburun E, Bayram M, et al. The normal menisci: in vivo MRI measurements[J].Surg Radiol Anat, 2004,26(1):28~32.

[3]李靜,張建新.正常半月板MRI測量及臨床意義[J].醫學影像學雜志,2008,18(6):652~655.

[4]黃加張,顧小華,王旭,等.人體正常半月板MRI三維定量測量及臨床意義[J].中國醫學計算機成像雜志,2005,11(1):51~54.

[5]馮華,張輝,洪雷,等.半月板移植的早期臨床療效分析[J].中華骨科雜志,2010,30(4):351~356.

[6]陳興燦, 潘永清,劉淼,等.正常和損傷膝關節半月板低場MRI研究(附損傷半月板關節鏡所見比較)[J].中國臨床醫學影像雜志,2005,16(12):710~712.