論期待可能性的體系定位及運作機理

李永升 周其玉

(西南政法大學 重慶 401120)

繼社會危害性理論存廢紛爭之后,期待可能性理論漸成學界關注之新課題。眾所周知,該論誕生并發展于德國,后為日本所延續。期待可能性理論充分體現了“法律不強人所難”[1]之深意,其旨在對形式違法行為之非難必要性進行實質性解釋,從而限制甚至消除國家刑罰權的啟動根據,是一種“對在強有力的國家法規范面前喘息不已的國民的脆弱人性傾注刑法的同情之淚的理論。”[2]。但是,當代德國學界對期待可能性理論采取了審慎的態度,其發展漸呈萎靡之勢。即使是在已經獲得了通說地位的日本學界,也存在諸多紛爭。職是之故,在借鑒期待可能性理論的過程中,我們有必要在全面研究并汲取精華的基礎上,謹慎待之。本文將以期待可能性之內涵為起點,以期待可能性之體系歸位為承接,以期待可能性之運作機理為終點,系統論證期待可能性理論在我國情境中的具體作用形式,以求為該理論之本土化掃除障礙。

一、期待可能性之內涵解讀

期待可能性理論與大陸法系刑法責任論的發展有著密切關聯,因此,對其內涵之解讀必須從責任論的發展源流中找尋依據。然而,隨著大陸法系與我國刑法知識體系間對話之日益頻繁,責任理論對我國刑法知識結構產生了潛移默化的影響,體系間的碰撞致使期待可能性理論發生了變異。我們深知,理論借鑒或者移植之過程亦是其涅槃之經過,吸收從來不是目的,目的只能是豐富本土刑法理論且裨益于本國司法實務。

(一)期待可能性從罪責演變中誕生

在刑法發達史上,大陸法系責任論之發展大致經歷了如下幾個階段①:其一,道義責任論階段。該理論從相對意志自由之角度認為,對行為人進行處罰的根據是道義上的,即因行為人實施了違反經規范確認后的道德禁令的行為,繼而從實質上否定了善的最高價值而該當受到譴責。這種非決定論的立場是刑事古典學派刑法思想最鮮明的特征之一,它從對實質“善”與理性選擇之肯定的基礎上,揭示了行為的道義違反性。誠然,該論因道義之泛化致使規范無所適從而遭人詬病,但其無疑正確地把握了行為歸責的基本邏輯,即,因違反了普適性的價值準則才產生責任,有責任才有刑罰。②其二,社會責任論階段。受功利主義思想影響,刑罰不是為了懲罰而存在,而是為了預防犯罪而存在。如果認為懲罰不是為了預防犯罪,那么其就不具有正當性。因為相對于目的而言,手段具有依附性,刑罰正是基于防衛社會之正當目的而獲得了“善”的面目。處于社會契約中的每一個人都有遵守并維護由契約所建構的秩序的義務,行為人因實施了違約行為而對社會承擔責任是理所當然的。從刑罰根據或者責任根據的層面上講,該論奠定了個別預防③的理論基礎,主張基于人身危險性對行為人進行處罰。可是,這種責任論往往被強勢群體利用,成為其推行自身意志的便利工具,由此產生多數人的暴政④。其三,心理責任論階段。心理責任概念(der psychologische Schcldbeggriff),從區別犯罪的外部事實與心理因素的構成要素出發,放棄把握責任的本質內容,將外部的事實對象與行為人的心理關系的整體作為責任來把握。[3]在責任要件中,將主觀惡性作為重要的考量因素,由此形成了為人所熟知的“違法是客觀的,責任是主觀的”之論斷。但是,在責任階層是不是只包括故意、過失等主觀的責任要素問題上,卻出現了不周延的理論弊端,以致在“癖馬案”⑤發生之際,原本已遭目的行為論侵蝕的心理責任論便迅速被規范責任論取而代之。其四,規范責任論階段。“由于法律規范直接體現了社會的價值觀念,是引導和評價人們行為的規范。因此它對符合規范的行為予以肯定和贊揚,而對違反規范的行為則予以否定和譴責。”[4]經期待可能性理論完善的有責性當中,不僅承認主觀的責任要素,而且還承認了客觀的責任要素。而作為客觀的責任要素的期待可能性則構成了規范責任論的核心。“在刑事責任中引進期待可能性因素,是規范責任論的‘革命性’的表現。”[5]的確,就具體的歷史的層面而言,規范責任論無疑是科學而合理的。因此,該理論對刑事責任本質的闡釋在西方刑法理論中幾近通說。

從上述梳理中我們可以看出,責任論的發展是一個不斷調和的過程:由純粹的客觀危害一極走向主觀惡性一極,在兩極受挫之后回歸“ 中庸”之道,而期待可能性理論就是促使兩極折衷的橋梁與紐帶。

(二)期待可能性在體系交流中異變

近年來,中國刑法學深受德日知識譜系的影響,我們所堅持的前蘇聯刑法知識體系在與三階層體系進行交流對話的過程中,出現了重重障礙。由此,這種交流往往沒有實效,往往只是各說各話,繼而得出某些“四不像”的結論。正如有學者指出,“期待可能性的理解存在著很大的分歧,這主要是由于內地刑法學與大陸法系國家刑法學體系結構上的差別所造成的。因為不法和罪責是德日刑法學中的基本概念,而‘法律的期待’與‘非難的可能’,則集中體現了事實與規范、存在與價值在刑事實體法中的本質關系。”[6]

據分析,我國學者主要在以下幾個層面上運用期待可能性理論⑥:其一,刑事責任層面。我們往往將刑事責任等同于有責性。其實,在我國刑法理論當中,刑事責任的內涵是比較空洞的,其在很大程度上只具有象征意義。而在三階層中,有責性不僅決定著犯罪的證成,而且還影響著量刑的輕重。因此,我們運用期待可能性理論解決的往往是定罪免刑的情況。其二,犯罪構成要件當中的主觀要件所要求的義務層面。就故意而言,即使存在行為故意,但因具備合道德性而作為超法規事由予以出罪;就疏忽大意的過失而言,如果行為人缺乏注意的義務即不存在預見可能性之時,那么刑法就不能期待其做出適法的行為;就過于自信的過失而言,即使行為人預見到了危害結果的發生,但是該結果是不可避免的,那么刑法也不能期待其履行避免或阻止結果發生之義務。實際上,后兩種情況是將期待可能性作為判斷過失成立的因素加以考慮的。其三,域外構成要件有責性層面。主張完全脫離我國犯罪構成要件的體系,只有在三階層體系中,期待可能性理論才有用武之地。主張者們要么將期待可能性作為主觀的責任要素的根據,要么將其作為有責性的要素。亦即,在他們看來,我國犯罪論體系中無法容納期待可能性理論。⑦

眾所周知,期待可能性理論是規范責任論的核心,是大陸法系中責任主義的基礎。“責任主義既是一個定罪原則,也是一個量刑原則。在定罪中,責任是犯罪的成立條件,即使某種行為符合刑法分則規定的構成要件,給法益造成了侵害或者危險,沒有違法阻卻事由,但仍不能科處刑罰,還要求行為人的行為具有非難可能性,沒有責任就不成立犯罪;在量刑中,責任是量刑的根據,要求刑罰的大小和程度與責任的大小和程度相適應,所判處的刑罰不能逾越責任的限度。”[7]的確,我們需要承認期待可能性產生并發揚于三階層體系中的事實,亦應該尊重該理論的適用條件。但是,這并不意味著我們對良好的理論“只可遠觀而不可褻玩焉”。正因如此,理論借鑒乃至移植的價值才能凸顯出來。

(三)期待可能性于中國語境里重生

我們的理論中有沒有期待可能性?我們需不需要期待可能性理論?這是我們討論的基本問題。如果沒有,如果需要,那么才能論及該如何借鑒或者引進的問題。

就前者而言,有論者主張,我國刑法中本來就存在體現了期待可能性思想的規定,如總則中的正當防衛或緊急避險,分則中的“強令違章冒險作業罪”等相關條文的具體規定。[8]客觀地說,我國并沒有期待可能性。⑧從反面上講,如果我國刑法中存在期待可能性,那么我們為什么要討論引進的問題呢?就后者而言,從刑法知識結構完善與發展的角度上講,我們需要借鑒期待可能性理論。中國作為世界之一員,有義務、有責任為人類的知識進步作貢獻,而前提就是要使中華民族之法治文化博采眾長。可是,“為某一國人民而制定的法律,應該是非常適合于該國的人民的;所以如果一個國家的法律竟能適合于另外一個國家的話,那只是非常湊巧的事。”[9]這就需要我們注重理論上的借鑒(移植)⑨與吸收。此一過程“不過是一種法律發現或創制的理性方式,是特定民族自身社會及其法律制度發展到一定程度的必然選擇,是他們已經覺悟到了的客觀規律。總之,某種法律文化對另一法律文化的主動接受,不是因為被接受的文化優越,而是由于自身社會已經有了孕育滋養這種文化及其相應制度的土壤。”[10]當然,在借鑒的過程中,我們應該注意受體與供體之間環境機理方面的異同。經比較研究,“在行為當時的具體情況下,能夠期待行為人避免實施犯罪行為而實施合法行為。在沒有期待可能性的情況下,即便對犯罪事實具有認識,也具有違法性認識的可能性,也不承擔故意或者過失的責任。當不能期待行為人作出合法行為選擇的時候,就不能對其進行譴責。國家或者法律規范,不可能期待行為人在沒有實施合法行為的場合下仍然堅持守法”[11]之論,所體現的期待可能性思想是科學的。

筆者認為,期待可能性理論在中國語境里應當呈現出這樣一幅繁榮圖景:其一,期待可能性成為社會危害性理論的重要內容,使社會危害性理論相對具體化與可操作化;其二,期待可能性成為立法者劃定犯罪圈的重要考量因素。在規范新陳代謝的過程中,入罪化與出罪化需要站在當代社會價值觀的立場上,充分考慮行為人期待可能之有無;其三,期待可能性應當成為檢驗構成要件充足性的實質性標準,期待可能性之有無直接作為前置性考量因素決定犯罪的成立與否;其四,期待可能性成為制刑、動刑、配刑、行刑的依據,與刑罰的目的、功能協調統一;其五,期待可能性成為法理與情理之間必要的緩沖,能夠彌合規范與道德之間的鴻溝,繼而強化了公民對規范的認同感。基于此,下文將從刑法體系構造的角度,詳加展開。

二、期待可能性之體系歸位

在我國刑法知識體系中,期待可能性理論處于何種地位直接關乎其作用之發揮。目前,學者對此莫衷一是。筆者認為,如果不給期待可能性理論一個恰當而明確的定位,那么學界始終不會形成統一的話語平臺,由此便不能體現出該理論的潛在價值。

(一)觀點梳理

我國刑法學界對期待可能性的理論定位已經作出了些許有益探究。主要觀點可歸納為:其一,“應該作為主觀要件中的組成部分”[12];其二,應作為主體要件中的刑事責任能力的一個要素⑩;其三,“可置于我國的刑事責任領域”,其理由是,“受制于我國的刑法理論構造,根植于刑事責任的應有之義,著眼于期待可能性機能的充分發揮”[13];其四,改造我國犯罪構成體系,參照英美雙層次的模式,將犯罪構成體系分為“構成要件”與“辯護或阻卻事由”兩層,期待可能性置于后一層次;其五,在我國犯罪論體系中,期待可能性根本不可能占據一席之地;其六,“將期待可能性設定成‘法定’的而非‘超法規’的阻卻責任事由或減輕責任事由”[14];其七,接受德日三階層的理論格局,將期待可能性置于有責性之中;其八,“在維持現行的犯罪構成體系的前提下,將期待可能性融入刑法中的概括性情節和酌定情節之中,發揮其在定罪量刑情節適用中的判斷和解釋作用,這不失為比較現實和簡便的一種思路。”[15]

上述觀點從不同角度論證了期待可能性該何去何從的問題,它們均有一定的合理之處。不過,仔細分析,缺陷也是顯而易見的。就觀點一、二而言,將期待可能性納入主觀、主體要件之中,完全忽視了期待可能性應有的強大的統攝作用,此舉無疑限縮了該論的功能范圍;就觀點三而言,正如上文所言,我國語境下刑事責任本身就比較空洞,更何況刑事責任中的“責任”與德日理論中有責性中的“責任”是不同的概念。前者僅僅指的是因違反法律而承擔的不利后果,后者指的是責任主義。責任主義又可分為兩層含義:其一,作為犯罪成立條件的責任,即有責階層。如果不能充足該階層,便會直接阻卻犯罪成立;其二,作為量刑根據的責任,即無責便無罰。在一個本來就空洞的領域強行塞入期待可能性理論,不僅使得體系邏輯混亂,而且還會造成解釋論上的障礙。就觀點四、五、七而言,均主張引進新的犯罪論體系,主張雙層次者將期待可能性融入辯護事由階層,三階層者將期待可能性放入有責階層。這種不破不立式的創造魄力是值得充分肯定的,可是,破與立要以現有體系趨于崩潰為前提。反觀我國犯罪論體系,在司法實踐中卻有著強大的生命力。由此可見,在此時主張引進新的體系,必然造成思維上的混亂,不足取;就觀點六而言,其回避了體系性定位的論證,直接將期待可能性上升為成立法規定,雖然具有“快刀斬亂麻”之效,但未給該論應有之“名分”,不免留有遺憾;就觀點八而言,維持現有體系不變之基調是可取的,但是僅限于情節方面的規定或認定,則沒有解決根本性問題。

(二)體系歸位

圍繞著犯罪構成來談論期待可能性的地位,在視野上未免有些狹隘;以犯罪論或刑罰論為中心,則缺乏必要的周延性。基于此,我們應當將期待可能性理論放在一個更廣闊的場域內加以討論,而這一廣闊場域就是刑法的知識體系。

我國刑法的根本性理論是社會危害性理論。可以毫不夸張地說,社會危害性理論是刑法知識體系的根基。如果我們將刑法比喻為人體,那么社會危害性就是流淌于體內的血液。沒有社會危害性理論的支撐,犯罪圈之擴縮就失去了根據;沒有社會危害性理論的規定,國家刑罰權之啟動就喪失了條件;沒有社會危害性理論的完善,刑法學科之發展就泯滅了希望。雖然學界對社會危害性理論提出了不同程度的質疑,但是其根基不可撼動。這是我們仍然堅持社會危害性理論的重要原因。然而,在承認社會危害性理論作為刑法知識體系基礎的同時,我們也應該看到社會危害性理論空洞性的一面。換一個角度講,也正是因為其現有內涵之空洞,才為我們提供了探索的空間。期待可能性理論于此時出現,無疑是雪中送炭,它必然成為促使社會危害性理論趨向規范化的推力之一。易言之,期待可能性理論是社會危害性理論的具體內容,這才是其應得的體系性定位。此論斷的主要理由如下:

第一,二者均具有抽象性。學者主要基于社會危害性理論的高度抽象性對其進行批判,主張用法益替代社會危害性的重要論據便是認為法益較之更為具體。自此觀之,社會危害性理論的抽象程度可見一斑。期待可能性理論也具有抽象性,主要表現為具體判斷標準的多樣性,判斷依據的超規范性(道德義務)。相對而言,期待可能性是對社會危害性的具體化,二者在超規范層面具有內在的一致性。

第二,二者均具有統攝效力。社會危害性的統攝效力表現為:對立法者而言,其直接決定將哪些行為認定為犯罪,即決定犯罪圈的大小;對司法者而言,其直接影響對已經滿足形式要件的行為的實質性評價;對執法者而言,其成為衡量人身危險性大小的重要因素。期待可能性的統攝效力表現為:對于定罪而言,直接根據期待適法行為可能性之有無決定犯罪之成立與否;對于量刑而言,直接根據期待適法行為可能性之大小決定刑罰量的增減。顯然,社會危害性的輻射范圍更加廣泛,期待可能性完全可以作為社會危害性的子集而存在。

第三,二者均是實質性解釋的依據。刑法的解釋分為形式解釋與實質解釋。形式解釋是指在嚴格遵守罪刑法定的前提下,按照形式理性的要求作出合理的解釋;實質解釋是指并不局限于刑法教義的表面意義,而是深入到刑法所保護的且為犯罪所侵犯的生活利益,按照實質理性的要求對刑法進行解釋。其實,形式解釋與實質解釋均不否認罪刑法定,只是解釋的角度與方法存在差異。社會危害性與期待可能性作為超法規的解釋原則,均遵照實質解釋的要求對刑法教義進行釋明。

第四,二者可以形成優勢互補關系。社會危害性理論最為典型的規范表現形式便是《刑法》第13條但書的規定。盡管我們都習慣于援引“此行為不具有嚴重的社會危害性,因而按照13 條出罪”,但是究竟以什么標準得出不具有嚴重的社會危害性的結論則完全沒有言明。筆者不禁要問,難道這只是我們的一種感覺嗎?若是,那么感覺的基礎又是什么?現行理論只知道大談特談社會危害性,到底危害于何處,如何衡量危害,則完全避而不談。其實,我們并不是不想談,而是不知道怎么談。如果將期待可能性理論作為社會危害性的具體內容之一,那么不僅可以拉近社會危害性與刑法規范之間的距離,還可使社會危害性理論以能為人們辨識的面目展現于我們面前。同時,社會危害性理論可以利用其刑法基礎性地位之優勢,反過來促進期待可能性理論更快、更好地融入我們的犯罪論體系之中。從此意義上講,這無疑是雙贏之舉。

第五,將期待可能性理論置于犯罪構成要件中討論不能反映該理論之全貌。著名學者亨克爾(Henkel)對此提出了“規制原理說”。即是說,“在犯罪構成中,構成要件的符合性、違法性和有責性,都要受到期待可能性的制約。”亨克爾主張,“將期待可能性與期待不可能性作為規范責任要素中的對稱概念加以解釋,并在通說中當作責任論的概念要素進行定位,妨害了我們對于期待可能性的正確認識,存在著一方面過小評價它的適用范圍, 另一方面過大評價評價它的機能的問題。”[16]為了達到范圍與機能的統一,我們應當將期待可能性理論作為判斷社會危害性的一個因素加以考慮,這樣才更符合我國歷來所堅持的“主客觀相統一,形式與實質相一致”學術傳統。

綜上所述,期待可能性理論作為社會危害性理論的子集內容具有體系上的優越性與貫通性。在社會危害性理論的地位已然無法動搖的當下,我們討論的重點不應該是如何以所謂的更“具體”的法益取代所謂的“抽象”的社會危害性,而應當在如何細化社會危害性的內容上下功夫。另外,基于借鑒語境之不同,有學者認為“在大陸法系刑法體系之下,期待可能性是責任阻卻事由。由于我國與大陸法系犯罪論體系不同且‘責任’含義相差甚遠,為了避免混淆與歧義,在我國刑法語境下,提倡使用‘阻卻刑罰事由’或者‘刑罰恕免事由’來稱謂期待可能性理論。”[17]筆者認為,名稱問題并不是關鍵,當期待可能性的體系性地位得以真正確立后,功能定位問題自然就會迎刃而解。而目前存在的名稱之辨,實則恰恰反映了學界對期待可能性理論的體系地位上的認識的不足。

三、期待可能性之運作機理

期待可能性理論作為社會危害性理論的具體內容之一,在刑法機體內的運作機理是其確立后的首要問題。對該問題之回答,直接關乎社會危害性理論具體化目標之實現,亦影響其自身功能之發揮。經初步分析,現擬將期待可能性理論在刑法機體內的功能概括為下述四個方面:

(一)前置判斷

當我們證成某一行為是值得刑法調整的時候,實際上,均經歷了從實質判斷到形式判斷,繼而又返回實質判斷的思維過程。在期待可能性沒有作為社會危害性的實質內容之前,憑心而論,說其標準是“感覺”一點也不為過。也就是說,我們首先需要用社會危害性理論來評價行為是否值得刑法調整,而原有的社會危害性理論卻不能提供相應的理論支撐。在大陸法系刑法理論中,三階層之前仍然要對行為性質進行判定。而期待可能性理論在行為判斷上具有前置化之傾向。因此,當期待可能性理論被吸收進社會危害性理論中之后,判斷的依據顯然變得具體而清晰。至于具體判斷標準,主要有國家標準說、平均人標準說、行為者標準說、類型人標準說。因各說均是從期待可能性的局部進行論證,有失全面。故而,站在保護客體的立場上,“根據行為人當時的身體的、心理的條件以及附隨情況,通過與具有行為人特性的其他多數人的比較,判斷能否期待行為當時的行為人通過發揮其能力而不實施違法行為”[18]的標準是較為妥當的。

(二)犯罪證成

從語義學的角度而言,無責與免責具有不同的內涵。無責是指自始不產生責任,即使行為在客觀上造成了損害,因缺乏構成要件事實而阻卻犯罪成立。免責是指行為在完全符合犯罪構成的情況下,即已然充足形式要件,立法者基于特定的理由而消除行為人的責任。盡管從終局意義上講,行為人在兩種情況下均沒有實際承擔責任,但是判斷的過程是不同的。德國刑法理論區分責任排除事由與免責事由。[19]責任排除事由是指特定的事由致使行為人缺乏責任的前提條件或者缺乏責任的構成特征,從而不能對行為人提起責任譴責。免責事由是指特定的事由僅對行為的不法性與責任性產生極大降低作用,使得刑罰必要性的底部邊界未被達到,從而立法者放棄責任譴責而予以寬容。[20]前者便是前文所講的無責任,后者就是前文所講的免責。眾所周知,我國的犯罪構成內含著社會危害性,是事實與規范判斷的統一體。在不具有期待可能性的情況下,就從規范評價意義上否定了某行為之社會危害性,繼而直接阻卻犯罪成立。這無疑也是期待可能性前置性的征表。但是,當某種事由作為構成要件要素通過影響構成要件而阻卻犯罪成立之時,我們通常不能以期待可能性作為排除刑事責任的事由,而應當優先發揮規范的約束作用,這便是期待可能性功能收縮的表現。例如,《刑法》第16 條關于不可抗力與意外事件之規定,行為在客觀上雖然造成了損害結果,但是不是出于故意或者過失,而是由于不能抗拒或者不能預見的原因所引起的,不是犯罪。這里的“不是出于故意與過失”是對主觀構成要件的阻卻,是自始無責任的情況,因此,不能認為是因缺乏期待可能性而阻卻犯罪的成立。

(三)量刑斟酌

期待可能性不僅存在有無的情況,而且還存在程度大小的樣態。期待可能性的有無決定犯罪構成要件實質充足與否,從而間接決定犯罪成立與否;期待可能性程度大小影響著對行為人量刑的輕重。在量刑活動中,我們運用的是不同于規范思維的經驗思維,而經驗思維最大的特點即在于其具有強大的伸縮性。正如德國著名社會學家韋伯所言,“許多無法妥當以語言表達的神秘經驗,對沒有類似經驗的人來說,是沒有辦法完全理解的。”[21]量刑活動正是對此種論斷的有力佐證。盡管刑法中沒有將其作為法定的量刑事由,但這不意味著法官于量刑過程中,對行為時的期待可能性之強弱程度不給予適當的考慮。通常而言,法官要從以下方面對期待可能性的程度進行考慮:其一,從認識因素上看,行為人對危害行為的性質認識得越深刻,期待可能性越大,反之,期待可能性就減小;其二,從意志因素上看,行為人的意志力越強,期待可能性就越大,反之則越小;其三,從世界觀因素上看,對于加強修養、法制觀念強的人來說,期待可能性較大,而個人素質低、法制觀念弱、控制能力差的人的期待可能性就小;其三,從感情因素上看,當行為人處于情感平靜之時,抑制力強,相應地,期待可能性較大,而當行為人處于激情狀態之時,抑制力較弱,則期待可能性就相對較小。為了實現罪刑均衡,我國量刑實踐中已在不同程度上對上述因素加以了考慮。目前出臺的《最高人民法院量刑指導意見》就是最為有力的證明。

(四)后置檢驗

期待可能性之判斷,是對個人與法秩序之間的緊張關系的一種判斷。[22]在推定法秩序為正義的情況下,本質上其又是對社會危害性的判斷。而這種判斷并不能完全做到一步到位,因此,事前與事后相結合才能保證結論的合理性與合規范性。換言之,在經由實質或形式的判斷之后,運用逆向思維進行反推,從罪之阻卻或罪之成立與刑之減免或刑之加重的結論回溯整個邏輯思維過程,從而檢驗期待可能性是否得到正確適用,進而實現定罪與量刑的良性循環,為公正歸責提供強大的理論支持。從體系的自洽性上看,期待可能性并不是孤立與封閉的,而是作為體系內的活動因子聯結著規范要素,從而維持著系統的運作。在規范內外的交互作用下,事實與價值、主觀與客觀達到了體系和諧的狀態。如果我們將刑法視為一門蓋世神功,那么嵌入社會危害性理論的期待可能性理論便是這門神功的空門,守好空門才能做到收放自如。

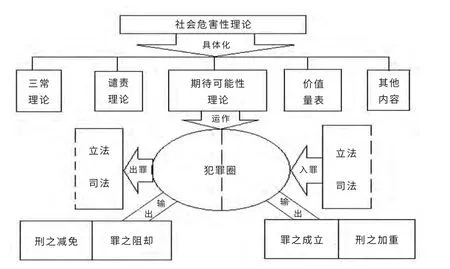

經由上述分析,期待可能性理論在我國刑法體系中的運作機理可凝結于下圖之中:

四、結語

期待可能性運作機理示意圖

總之,期待可能性理論本土化是作為一個過程而展開的,此過程需要我們用耐心來期待。然而,在期待的過程中,我們既不能無所作為,也不能胡亂作為。“ 完全廢除我國現有的犯罪構成體系,引進大陸法系犯罪構成體系顯然是不現實的。但我們可以充分利用現有的刑法資源,在不改變我國犯罪構成體系的完整性的情況下,引進期待可能性理論。”[23]于目前而言,解決好期待可能性理論的定位問題是期待的前提與基礎。基于此種認識,本文在博采眾家之長的基礎上,堅定地認為,期待可能性只有作為社會危害性理論的有機組成部分,才能在刑法機體里占據舉足輕重的地位。

注釋:

①在此并不是說將責任論的各階段作絕對而完全的區分,而僅是在相對意義上認為在特定的時期某一種理論占據著主流地位。

②即責任論中的積極責任主義,正濫觴于此。隨著大陸法系刑法理論的發展,責任主義逐漸由積極的責任主義蛻變為消極的責任主義,當今德日刑法理論中的責任主義已經沒有積極責任的成分。換言之,在當今語境下,“有責任不一定有刑罰,無責任一定沒有刑罰”之結論是可以成立的。正如有學者指出,責任主義最初的含義是指,“ 有責任就有刑罰”,這種意義上的責任主義被稱之為“ 積極的責任主義”,但今天大陸法系刑法已經不存在這種意義上的責任主義,責任主義特指消極的責任主義,即“沒有責任就沒有刑罰”。(參見:張蘇.量刑根據與責任主義[M].北京:中國政法大學出版社,2012:10.)

③此處指的是個別預防論,不具有中國語境下的刑罰個別化之意味。從刑罰的條件或根據的角度上歸納,可以分為報應論與預防論。報應論又可以分為等害報應與等價報應,前者指稱道義報應;后者指稱法律報應、規范報應。預防論又可以分為一般預防與特別預防,前者按照對象可以分為一般威懾(大眾)與特別威懾(犯罪者);按照階段可以分為立法威懾、司法威懾。特別預防即為個別預防,分為剝奪犯罪能力論、矯治論、綜合論,其核心是完全基于行為人的人身危險性對其進行處罰。在此影響下,司法實踐突破了罪刑法定的限制,出現了“預防性羈押”等一系列無知之舉。我國語境下的刑罰個別化與大陸法系中的個別預防是兩個不同的概念。我國是在罪責自負的意義上使用的,而沒有將人身危險性提升到刑罰根據的地位。因此,有學者指出,“刑罰個別化是一種源于西方的學術思潮,有其特定的內涵,其核心在于主張刑罰以及運用刑罰的一切活動都應該與個別預防相適應。因此,它派生于個別預防論的必然要求。而事實上,我國學界所謂的刑罰個別化基本上不主張刑罰應該以個別預防的需要為惟一決定因素,而只是主張刑罰的運用應該將個別預防的需要作為一個因素予以考慮。因此,我國學界所謂的個別化可以說雖然套用了個別化的概念但已抽調了個別化的真義。”斯言可謂一語道破天機。(參見:邱興隆.關于懲罰的哲學:刑罰根據論[M].北京:法律出版社,2000:254.)

④對此,托克維爾論述道:“ 一項通行的法律,在一個國家,要由人民的多數來制定和最后采納;而在全世界,則要由全人類的多數來制定和最后采納。這樣的法律才是公道的法律。因此,公道就為每個國家的權利劃定了界限。”(參見:托克維爾.論美國的民主(上卷)[M].董果良,譯.北京:商務印書館,2013:316.)

⑤有關案情及其判決請詳見:劉遠.期待可能性[C].北京:北京大學出版社,2009:405—407.

⑥也有學者指出,“仔細考察會發現,刑法理論上至少在四種不完全相同的意義上使用期待可能性概念。(1)作為心理強制可能性的期待可能性——作為責任基礎的期待可能性。期待可能性理論,是規范責任論的當然結論。規范責任論的特色是,在與法律規范的關系上把握責任。法律規范終究是以對個人的命令、禁止表現出來的,這種命令、禁止就行為人一方而言,只有在能夠遵從即能夠實施犯罪行為以外的行為時,才是適當的。……這種意義上的期待可能性,并不只是與責任能力、故意、過失相并列的責任要素,而是責任的基礎。(2)作為責任要素的期待可能性——狹義的期待可能性。如同作為違法根據的法益侵害必須具體化為構成要件要素一樣,上述作為責任基礎的期待可能性,也應當具體化為責任要素。……認為具有責任能力、具有故意或過失以及違法性認識的可能性,就值得非難,是就通常情形所作的假設,或者說是以行為時的附隨情況的正常性為前提的。在社會生活中,不排除在極少數情況下,由于行為時的附隨情況異常,導致具有責任能力的人,即使認識到或者可能認識到符合構成要件的違法事實,即使具有違法性認識的可能性, 卻依然不能期待其實施其他合法行為的情形。……我國刑法理論界所討論的期待可能性,大體上是指這種狹義的期待可能性。(3)作為義務強制可能性的期待可能性——不作為犯中的作為可能性。成立不作為犯罪,需要有作為可能性。 ……(4)作為過失犯成立條件的期待可能性——過失犯的成立要素。就疏忽大意的過失而言,行為人缺乏預見可能性(不能預見)時,刑法就不能期待其預見(不應當預見),因而不能成立過失犯;就過于自信的過失而言,行為人預見自己的行為會發生法益侵害結果時,如果他不可能避免結果的發生,就不能期待其避免結果(與不作為犯存在交叉與競合)。只有當行為人預見了法益侵害結果,能夠放棄該行為或者采取有效措施避免結果時,刑法才期待他放棄該行為或者采取有效措施, 進而肯定過失犯的成立。 ”(參見:張明楷.刑法格言的展開(3 版)[M].北京:北京大學出版社,2013:402—403.)筆者認為,這樣的總結主要圍繞期待可能性與有責性的關系展開,即突出期待可能性在刑法體系中的地位如何。事實上,期待可能性作為一個統攝性的概念應當在更廣泛的意義上加以歸納。

⑦如有學者指出,“在我國犯罪構成理論體系之下,根本就沒有期待可能性理論的容身之所,就更談不上需要專門討論期待可能性的地位問題的必要了。在現行犯罪論體系下討論期待可能性地位問題,是生搬硬套德日犯罪理論的表現,除了給現行刑法理論造成一些混亂之外,不會帶來任何益處。在傳統犯罪構成理論的框架內全面納入期待可能性理論,是不可能的,若是真要引進德日刑法學中的期待可能性理論,就必須同時引進相配套的犯罪成立理論。”(參見:李立眾.期待可能性地位問題的反思[A].劉遠.期待可能性論[C].北京:北京大學出版社,2009:289.)另外,也有學者指出,期待可能性理論之地位應以我國犯罪構成體系的重構為前提。(參見:張天虹,徐大勇.期待可能性理論之地位及判斷標準——以我國犯罪構成體系的重構為前提[J].金陵法律評論,2008(春季卷):41.)

⑧有學者對主張我國刑法中存在期待可能性的議論提出了客觀而中肯的評論。其指出,如果用循名責實的方法檢視這些理論觀點,筆者認為這種理論結論,太有點牽強附會了,近乎無源之水,無本之木。歷史的發展在時間方面總是呈現一維性的特征。回放我國當代的刑法理論發展的歷史進程,我們輕而易舉地知道,上述刑法條文的基本內容是在1979年制定的刑法中就已存在。在1979 年刑法制定之時,在中國的刑法理論中還根本不存在期待可能性的概念與理念,甚至還不知道期待可能性為何物。……不管期待可能性的理論與觀點在刑法理論上將以什么樣的命運在發展,我們也得實事求是地、客觀地評價它在中國刑法理論中的影響作用,而不能以為期待可能性具有一定的合理性,就不顧客觀事實,將我們刑法的某些規定附會在期待可能性的理論上,甚至把諸多好處都歸結于期待可能性之上,以此說明中國刑法的科學性與前瞻性。事實表明,我國的許多刑法學者極力呼吁要使期待可能性轉化為刑法規范,使其服務于我國的刑事司法實踐,正說明我國刑法還沒有期待可能性的規定內容。(參見:楊興培.期待可能性的實踐批評[A].劉遠.期待可能性[C].北京:北京大學出版社,2009:344.)

⑨在漢語里,通常有一種感覺:借鑒的對象從數量和程度上少于或弱于移植的對象。……這種通常的感覺是一種錯覺。而借鑒和移植的區別也就在于此,在本書中移植包括借鑒。(參見:何勤華.法律移植論[M].北京:北京大學出版社,2008:308—309.)

⑩如有學者指出,“按我國犯罪構成的基本理論,期待可能性是刑事責任能力的一個構成要素,而不是什么和責任能力、故意和過失并列的第三要素,也不是故意和過失的構成要素。”“自然人犯罪主體的層次結構為:犯罪主體——刑事責任能力——刑事責任年齡、精神無障礙(積極的、原則的要素)+期待可能性(消極的、例外的要素)。”(參見:游偉,肖晚祥.“期待可能性”與我國刑法理論的借鑒[J].政治與法律,1999(5):23—24.)

[1]張明楷.刑法格言的展開(3 版)[M].北京:北京大學出版社,2013:399.

[2]馮軍.刑事責任論[M].北京:法律出版社,1996:245.

[3]漢斯·海因里希·耶塞克,托馬斯·魏根特.徐久生譯.德國刑法教科書(總論)[M].北京:中國法制出版社,2001:504.

[4]李永升,陳偉.和諧社會語境下的刑法觀沉思[M].合肥:合肥工業大學出版社,2009:148.

[5]杜里奧·帕多瓦尼,陳忠林譯.意大利刑法學原理[M].北京:法律出版社,1998:185.

[6]王鈞.刑法中的法律期待與非難可能[A].劉遠.期待可能性[C].北京:北京大學出版社,2009:38.

[7]張蘇.量刑根據與責任主義[M].北京:中國政法大學出版社,2012:8—9.

[8]賈宇,舒洪水.我國刑法中的期待可能性[A].劉遠.期待可能性[C].北京:北京大學出版社,2009:177.

[9]孟德斯鳩.張雁深譯.論法的精神[M].北京:商務印書館,2007:6.

[10]米健.比較法導論[M].北京:商務印書館,2013:374.

[11]大谷實.黎宏譯.刑法總論[M].北京:法律出版社,2003:266—269.

[12]丁銀舟,鄭鶴瑜.期待可能性理論與我國犯罪構成理論的完善[J].法商研究,1997(4):58.

[13]劉遠.期待可能性[C].北京:北京大學出版社,2009:170—172.

[14]屈學武.死罪、死刑與期待可能性——基于受虐女性殺人命案的法理分析[J].環球法律評論,2005(1):68.

[15]馮衛國.期待可能性理論的中國式圖景——價值解讀與路徑選擇[J].金陵法律評論,2008(春季卷):80.

[16]童德華.刑法中的期待可能性論[M].北京:中國政法大學出版社,2004:162.

[17]劉艷紅.調節性刑罰恕免事由:期待可能性理論的功能定位[J].中國法學,2009(4):111.

[18]張明楷.期待可能性理論的梳理[J].法學研究,2009(1):74—75.

[19]張小虎.論期待可能性的阻卻事由及其在我國刑法中的表現[J].比較法研究,2014(1):66.

[20]約翰內斯·韋塞爾斯.李昌珂譯.德國刑法總論[M].北京:法律出版社,2008:232.

[21]馬克斯·韋伯.顧忠華譯.社會學的基本概念[M].桂林:廣西師范大學出版社,2005:5.

[22]張明楷.刑法學(4 版)[M].北京:法律出版社,2011:305.

[23]肖晚祥.期待可能性理論研究[M].上海:上海人民出版社,2012:214.