票據史話

馬莎

晉察冀邊區(qū)銀行:

這是敵后抗日根據地建立最早的一家銀行,也是敵后19個抗日根據地中唯一經當時國民政府批準成立的銀行。銀行于1938年2月18日成立,同年3月加日在山西省五臺縣石嘴鎮(zhèn)的“普濟寺”內開始營業(yè)。直到1948年7月22日,與冀南銀行合并組成“華北銀行”止,歷經10年。

晉察冀邊區(qū)銀行當時發(fā)行了二十枚銅元、一角券、二角券、五角券、一元、二元、五元、十元、伍拾元、壹佰元十種紙幣。后來又陸續(xù)發(fā)行了貳佰元、伍佰元、壹仟元、貳仟元、伍仟元五種大面額的紙幣。

晉察冀邊區(qū)票當時在山西、河北、察哈爾省、熱河省以及遼寧西部、內蒙古、山東德州地區(qū)等敵后抗日根據地流通,流通人口達3000多萬人。

邊區(qū)銀行貨幣發(fā)行后,清除了地方發(fā)行的各種鈔票,統一了晉察冀邊區(qū)的貨幣市場,支持了抗日戰(zhàn)爭,支持了后方生產,改善了人民生活,深受抗日根據地軍民的歡迎。當時人們稱晉察冀邊區(qū)票為“抗日票”、“紅票子”。

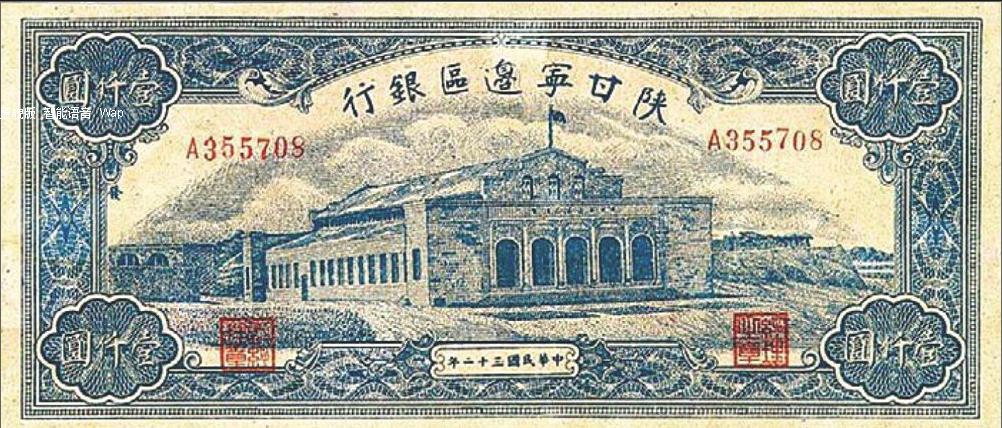

陜甘寧邊區(qū)銀行:

這是抗日根據地第一家自己的銀行,成立于1937年10月,是在原西北分行的基礎上改組成立。當時資本金10萬元,總行設在延安,在綏德、三邊、隴東、關中設立分行。

陜甘寧邊區(qū)銀行成立后,在抗日民族統一戰(zhàn)線的條件下,堅持獨立自主的貨幣金融工作方針,先后發(fā)行了延安光華商店代價券、陜甘寧邊區(qū)銀行幣和陜甘寧邊區(qū)貿易公司商業(yè)流通券。與此同時,遵照“發(fā)展經濟,保障供給”的財經工作總方針,邊區(qū)銀行制訂了一系列具體的金融工作政策和措施,大力發(fā)展存款、匯兌業(yè)務,積極發(fā)放生產和貿易貸款,在促進邊區(qū)工農業(yè)生產發(fā)展和繁榮商業(yè)貿易,幫助解決財政困難,支援革命戰(zhàn)爭等方面,均作出了重大貢獻。

冀南銀行:

1939年,劉伯承、鄧小平領導的八路軍129師,在其創(chuàng)建的晉冀豫邊區(qū)冀南抗日根據地建立了冀南銀行。總行設在山西黎城。太岳、太行、冀南、冀魯豫、魯西設有分行。冀南銀行內部分成營業(yè)、總務、發(fā)行等三個部門,共計發(fā)行貨幣89種。

這張壹仟元即是其中的一種。該券呈青灰色,正面中央上方刊寫“冀南銀行”4字,下方主圖案是一列奔騰呼嘯的火車,左右紀值、志印,再下紀年“中華民國三十一年印”字樣。

1948年10月,冀南銀行與晉察豫邊區(qū)銀行合并為華北銀行。同年12月又決定將華北銀行、西北農民銀行、北海銀行合并為“中國人民銀行”,發(fā)行人民幣,并定為華北、華東、西北三大解放區(qū)本位貨幣。人民幣一元等于冀南幣一元,并逐漸收回冀南幣。

資料鏈接:

中國抗日根據地貨幣

2015年9月3日,是紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利70周年的日子。1945年9月2日,日本簽署投降書,當時的國民政府于第二天舉國慶祝3天,此后,從第二年起將每年9月3日作為抗戰(zhàn)勝利紀念日。抗日戰(zhàn)爭是中國歷史上規(guī)模最大的反侵略戰(zhàn)爭,中國人民空前團結,浴血奮戰(zhàn),堅持不屈,付出了巨大的犧牲。我們應當銘記那段歷史。

抗日戰(zhàn)爭的勝利在中華大地上有著種種見證,而在票據方面,也有著不可磨滅的記憶。

其中,中國共產黨領導的八路軍和敵后抗日軍民創(chuàng)建的重要解放區(qū)所發(fā)行的抗日根據地貨幣便是其一。

中國抗日根據地,是指從1937年至1945年的戰(zhàn)爭時期所建立的反抗日軍統治的根據地。有陜甘寧抗日根據地、晉察冀抗日根據地、鄂豫皖抗日根據地、晉冀豫抗日根據地、華中抗日根據地、蘇中抗日根據地、淮北抗日根據地等等19個之多。

1937年,國共兩黨實現第二次合作,全國民族抗日統一戰(zhàn)線形成。中國共產黨領導的八路軍和新四軍深入敵后,開辟和擴大了大片敵后抗日根據地,建立了抗日民主政權。

抗日根據地建立初期,在經濟匕大部分仍以國民政_府的中央銀行、中國銀行、交通銀行、農民銀行所發(fā)行的法幣為流通貨幣。但造成的后果一是根據地許多物資被法幣套購,從而造成根據地物資緊缺,經濟停滯,社會不穩(wěn)定;二是隨著國統區(qū)通貨嘭脹日益加劇,法幣嚴重貶值,面值增大,流通不便,影響到根據地的商品流通。而且,市面匕還流通其他省的地方流通券陽各縣自制的土票,造成財政經濟十分混亂。嚴重地擾亂了根據地金融和商業(yè)貿易,滋長了社會不安定因素。

其后,根據地為發(fā)展農業(yè)生產、保護根據地人民的財富,都分別設立了自己的銀行,以根據地的物資為保證,發(fā)行了內容豐富、形式各樣的貨幣。

當時,條件異常艱苦,但各抗日根據地軍民自力更生、艱苦創(chuàng)業(yè)、保障供給、發(fā)展經濟,先后建立了數十個銀行等金融機構,發(fā)行了自己的貨幣。華北、西北地區(qū)各根據地銀行發(fā)行的貨幣稱為“邊幣”;華中地區(qū)各銀行發(fā)行的貨幣被稱為“抗幣”:華南地區(qū)根據地銀行等發(fā)行的貨幣也有被稱為“代用券”、“地方流通券”的。

陜甘寧邊區(qū)發(fā)行有延安光華商店代價券、陜甘寧邊區(qū)銀行邊幣和陜甘寧邊區(qū)貿易公司商業(yè)流通券3種貨幣,共幾十種版別。晉綏抗日根據地發(fā)行有興縣地方農民銀行幣和西北農民銀行幣。在晉察冀抗日根據地,晉察冀邊區(qū)銀行先后發(fā)行了不同面額及版別的晉察冀邊區(qū)銀行幣54種。此外,晉察冀邊區(qū)第七行政區(qū)、冀中第五行政區(qū)、冀中各縣、河北寶坻縣以“合作社”、“銀錢局”或縣政府的名義發(fā)行過流通券。在晉冀魯豫抗日根據地,冀南銀行和魯西銀行在抗日戰(zhàn)爭時期,共印制了冀鈔22種、本票8種、魯鈔36種、定期流通券23種。浙東抗日根據地還發(fā)行了小面額的金屬抗幣。據不完全統計,抗日民主政權在1937年至1945年間共發(fā)行各種形式的抗日根據地貨幣600余種。這些貨幣為支援抗日戰(zhàn)爭、發(fā)展根據地的工農業(yè)生產、活躍農村經濟、改善人民生活、穩(wěn)定根據地的金融,都發(fā)揮了巨大的作用。

而今天,留存民間的抗日根據地貨幣已經很少了,它既是是革命的歷史文物,也為深化貨幣研究提供了實物佐證。