中國連鎖零售業運營效率研究

應翔君+諸惠偉

內容摘要:近年來我國連鎖零售業高速發展,但與發達國家仍有差距,提升我國連鎖零售業運營效率已經迫在眉睫。文章采用灰色關聯分析構建了連鎖零售業效率評價體系,運用數據包絡分析方法對我國31個省級行政區連鎖零售業的效率進行了測度,認為純技術效率不足和連鎖零售業規模與地區經濟環境不匹配是連鎖零售業無效率的重要原因,并在此基礎上提出了政策建議。

關鍵詞:連鎖零售 ? 效率 ? 灰色關聯分析 ? 數據包絡分析

引言

與傳統零售業態相比,連鎖零售具有經營規模大、采購議價能力強、標準化程度高、品牌效應明顯等優勢,代表著零售業的發展方向。近年來,連鎖零售業在我國蓬勃發展,已經成為零售商業領域中最重要的商業模式之一。截至2013年末,我國連鎖零售企業門店總數為20.4萬家,實現商品銷售額38006.9億元,與2009年相比門店總數和商品銷售額兩項指標分別提升了15.9%和70.9%。盡管發展勢頭迅猛,我國連鎖零售業與西方發達經濟體相比仍然存在較大的差距。西方國家連鎖經營占的市場份額達總市場的三分之一以上,在美國甚至超過60%,在世界范圍連鎖經營的銷售份額已達全球銷售份額的60%-70%,但在我國連鎖零售業銷售額占社會消費品零售總額的比重僅為16.0%。這表明我國連鎖零售業發展現狀與國外發達經濟體存在著較大差距,提升我國連鎖零售業運營效率,加快連鎖零售業發展速度已經迫在眉睫。

目前對連鎖零售業的研究主要可以分為三個層次:

一是對大型連鎖零售企業旗下多個門店進行比較分析:Barros和Alves(2003)運用DEA方法對葡萄牙一家連鎖超市各個門店的效率情況進行了分析并提出了經營建議。

二是對若干大型連鎖零售企業進行研究分析:楊杰(2013)構建了包含15個評價指標的評價體系,運用主成分分析法對我國28家上市連鎖零售企業2011年的數據進行了分析,將評價指標歸類為企業規模、企業盈利能力和償債能力、企業成長能力、企業資源利用能力四個主要因子并對28家上市連鎖零售企業的綜合競爭力排名和各個因子排名進行了歸納。俞明南和儲春銀(2003)對國際大型連鎖零售企業采用的創新方法和創新趨勢進行了分析,并就這些創新方法在中國使用的可能性進行了探討。Sellers-Rubio和Mas-Ruiz(2006)運用DEA方法對西班牙100家連鎖超市1995年至2001年的經濟效率進行了評估,認為西班牙連鎖超市的經濟效率過低。

三是對不同區域的連鎖零售業進行比較研究:王瑛和柴華奇(2007)運用因子分析法和聚類分析法對中國連鎖零售業在全國30個省市的集中狀況進行了實證分析,認為中國連鎖零售業已經呈現出顯著的地理集中特征并且主要集中在東部沿海省市,各主要業態也表現出與整個連鎖零售業相一致的區位集中態勢。符靜和孫彬彬(2007)應用數據包絡分析對全國10個省市的連鎖零售業的投入產出進行了實證研究得出了各省市連鎖零售業的相對有效值和規模收益情況。

縱觀已有的研究成果不難發現,目前學界對連鎖零售業的研究主要存在以下幾點不足:對連鎖零售業效率的研究主要集中在門店效率和企業效率的層面,對區域之間連鎖零售業運營效率進行比較分析的文獻寥寥無幾且往往存在研究區域不夠全面、采用數據較為陳舊的問題。在構建連鎖零售業運營效率評價指標體系時,學者往往會參考已有的文獻而忽略了采用定量分析的方法對連鎖零售業效率評價指標進行篩選以加強評價指標體系的科學性。在運用數據包絡分析方法對連鎖零售業效率進行研究的文獻中,鮮有學者在得出效率評價結果后進一步分析各投入指標的冗余情況并為連鎖零售業如何調整要素投入配比提出建議。

為了彌補現有研究的不足,本文采用GRA-DEA方法,首先運用灰色關聯度(GRA)方法對投入指標進行篩選,構建連鎖零售業效率評價指標體系,接著運用數據包絡分析方法(DEA)對我國31個省級行政區連鎖零售業的效率進行系統而客觀的分析評價,并依據投入指標冗余情況對各地區連鎖零售業的發展提出對策建議,實證分析過程中的原始數據均來源于《中國統計年鑒》。

實證分析

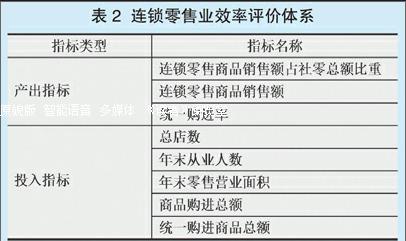

(一)連鎖零售業效率評價體系初步構建

連鎖零售業效率評價體系中包含的評價指標應當能夠客觀反映連鎖零售業的行業特征,同時要兼顧指標數據的可獲得性以及評價體系的可操作性。本文初步選擇總店數(X1)、門店總數(X2)、年末從業人員數(X3)、年末零售營業面積(X4)、商品購進總額(X5)、統一購進商品總額(X6)作為投入指標,零售業連鎖經營化程度(Y1)、連鎖零售商品銷售額(Y2)和統一購進率(Y3)作為產出指標。其中X1反映了進入連鎖零售領域的市場主體數量,X2反映了連鎖零售業的擴張情況,X3反映了連鎖零售業人力資源的投入情況,X4反映了連鎖零售業土地資源投入情況,X5、X6反映了連鎖零售業商品購進情況,Y1反映了連鎖零售業商品銷售額占社會消費品零售總額的比重,Y2反映了連鎖零售業銷售情況,Y3反映了連鎖零售業統一管理水平。

(二)灰色關聯分析

灰色關聯分析方法是根據模型中各指標發展趨勢的相似程度測定指標間關聯度的一種方法。灰色關聯理論認為各指標發展趨勢的相似程度越高,則綜合灰色關聯度越高。灰色關聯分析方法可以較好的解決指標難以量化和統計的問題,排除人為因素帶來的影響,使分析結果更客觀、準確。

由于影響連鎖零售業效率的因素較多,為了提升實證分析的準確程度,本文采用灰色關聯度分析,對各投入指標和產出指標的綜合灰色關聯度進行考察,對初步構建的連鎖零售業效率評價體系進行調整,剔除與產出指標關聯度較低的次要投入指標,提取與產出指標關聯度較高的投入指標,提升效率評價指標體系的科學性。

首先對原始數據進行標準化處理,將灰色關聯分析分辨系數取值為0.5,運用Grey Modeling建模軟件對標準化后的原始數據進行分析,得到各投入指標與產出指標的綜合灰色關聯度如表1所示。

產出指標Y1與各投入指標綜合灰色關聯度從大到小的排序為:X1>X3>X4>X6>X5=X2;產出指標Y2與各投入指標綜合灰色關聯度從大到小的排序為:X5>X1>X3>X4>X2;產出指標Y3與各投入指標綜合灰色關聯度從大到小的排序為:X5>X1>X3>X4>X6>X2。投入指標X2與三個產出指標的綜合灰色關聯度分別是0.62、0.53和0.54,在6個投入指標中均排最后一位。按照綜合灰色關聯度介于0.65和1.0之間時為強關聯的標準,本文將與產出指標綜合灰色關聯度較低的門店總數指標從連鎖零售業效率評價體系中剔除。調整后的連鎖零售業效率評價體系如表2所示。

(三)數據包絡分析

自A.Charnes,WW.Cooper(1978)等人首次提出第一個基本的數據包絡分析(DEA)模型以來,數據包絡分析方法已經在經濟學、管理學等領域得到了廣泛的運用。數據包絡分析方法依據各DMU的投入指標和產出指標數據,對各決策單元的綜合效率、技術效率和規模效率進行評價,在處理多輸出的問題上具有得天獨厚的優勢。本文為了剔除規模效率對技術效率測度的影響,采用了規模報酬可變假設下基于投入的數據包絡分析模型。

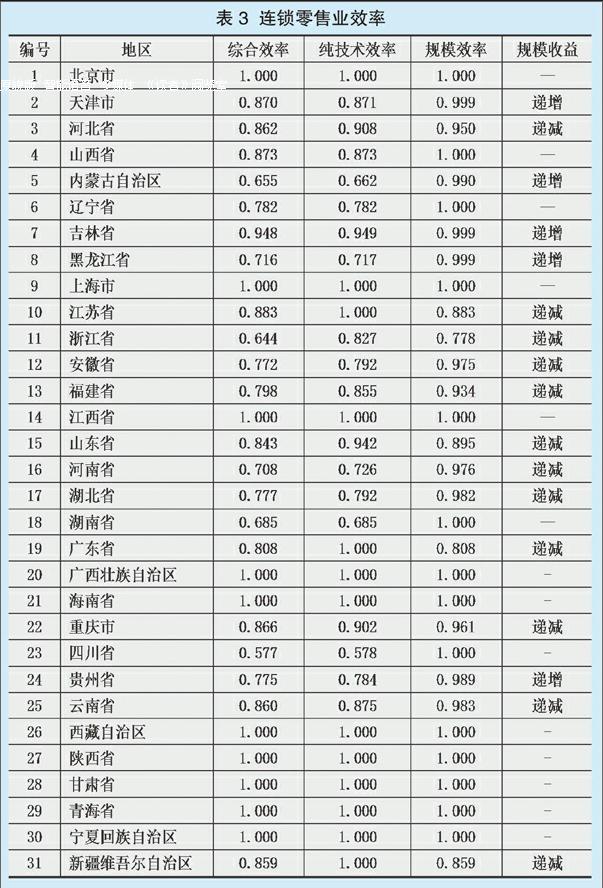

本文運用Deap2.1軟件對31個省市投入指標和產出指標數據進行數據包絡分析,得到結果如表3所示。

從表3可知,北京、上海、江西、廣西、海南、陜西、甘肅、青海、寧夏、西藏這10個地區的綜合效率、純技術效率和規模效率都為1。這說明這10個地區的綜合效率情況、純技術效率情況和規模效率情況都為有效率,不存在投入冗余和產出不足,各項要素投入配比合理,規模報酬情況也處于最佳狀態。與其他21個省級行政區相比,這10個地區連鎖零售業運營效率具有一定的優勢,處于全國領先水平。

DEA分析結果顯示無效率的地區共21個。其中天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、湖南、重慶、四川、貴州、云南等18個地區的純技術效率得分小于1,這說明在這些地區連鎖零售業各項要素投入的配比不盡合理,連鎖零售企業的技術水平相對比較低。這些不足已經成為抑制這些地區連鎖零售業綜合效率水平進一步提升的重要因素。天津、河北、內蒙古、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、廣東、重慶、貴州、云南、新疆等17個省市的規模效率得分小于1,這說明這些地區連鎖零售業的發展規模不合理,對連鎖零售業的整體效率產生負面影響。在這17個規模效率得分小于1的地區中,天津、內蒙古、吉林、黑龍江、貴州5個地區規模收益遞增;河北、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、廣東、重慶、云南、新疆12個地區的規模收益遞減。江蘇、浙江、山東、廣東、新疆5個地區的規模效率得分低于純技術效率得分且這5個地區的規模收益情況都為規模收益遞減。這表明相對這5個地區連鎖零售業目前的技術水平而言,連鎖零售業規模過大,阻礙了連鎖零售業綜合效率水平的提高。

結論建議與展望

(一)研究結論

在運用GRA-DEA方法對31個省市的連鎖零售業運營效率情況進行分析后,本文主要得出了以下結論:

1.門店總數這一指標與連鎖零售商品銷售額占社零總額比重、連鎖零售商品銷售額、統一購進率這三個產出指標的綜合灰色關聯度偏低,與我國連鎖零售業的效率情況關系并不緊密,因此不是我國連鎖零售業的主要投入因素。

2.一個地區連鎖零售業的發展必須與其經濟、市場環境相適應。海南、甘肅、青海、寧夏、西藏、海南等地區的連鎖零售業發展仍然處于起步階段,不管是連鎖零售業總店數、從業人數還是零售面積在全國的排名均靠后,然而這些地區連鎖零售業的綜合效率、純技術效率和規模效率都為有效。這是因為這些地區連鎖零售業的技術水平和規模與當地的經濟環境、市場容量和商業基礎相適應。江蘇、浙江、山東、廣東四省都是沿海發達地區,與中西部地區相比連鎖零售業起步早,發展相對成熟,總店數、商品銷售額、零售營業面積、從業人數等指標都處于全國前列,但這些地區連鎖零售業都處于無效率狀態,單店平均商品銷售額在31個地區中分別排第25位、第30位、第28位和第29位。這是因為江蘇、浙江、山東、廣東的連鎖零售業發展規模過大,超過了當地的市場容量,與地方經濟發展的現有水平并不契合,導致規模無效率,規模收益遞減。

3.純技術效率不足是我國連鎖零售業效率不足的主要原因。在DEA分析結果顯示無效率的21個地區中,有16個地區純技術效率得分低于規模效率得分,占全國31個省級行政區的51.6%,占DEA分析結果顯示無效率的省級行政區的76.2%,而規模效率低于純技術效率的地區僅有5個,占全國31個省級行政區的16.1%,占DEA分析結果顯示無效率的省級行政區的23.8%。這表明對我國大部分地區而言,調整各投入要素的資源配比從而提升整體效率已經迫在眉睫。

(二)政策建議

1.引導連鎖零售企業調整運營規模。連鎖零售企業運營規模的擴張有助于提升連鎖零售企業的市場占有率、品牌知名度和采購議價能力。但運營規模擴張過快,門店布局過密也會加劇市場競爭,造成重復建設和資源浪費。因此,各地區應當結合當地實際情況,對連鎖零售業的規模進行引導。天津、內蒙古、吉林、黑龍江、貴州這5個規模收益遞增的地區應當鼓勵當地連鎖零售企業進行擴張,提升運營規模。河北、江蘇、浙江、安徽、福建等地區連鎖零售業規模收益遞減,應當適度控制連鎖零售業運營規模的擴張速度,避免連鎖零售企業盲目擴張。尤其是浙江、山東、江蘇、廣東四省,應當對連鎖零售業現有的運營規模進行優化,鼓勵品牌知名度高、競爭力強的連鎖零售企業對小型連鎖零售企業進行收購兼并,整合連鎖零售業資源,汰弱留強,使連鎖零售業的發展規模與地方經濟的發展水平和市場容量相契合,提升連鎖零售業效率。

2.調整連鎖零售業要素投入配比。各項投入要素配比不合理是許多地區DEA分析中純技術效率結果顯示無效率的重要原因之一。天津、河北、山西等純技術無效率的地市應當根據表4中各項投入指標的冗余情況調節要素投入配比。以天津為例,連鎖零售業總店數5.403家,從業人數冗余0.513萬人,營業面積冗余84.95萬平方米,商品購進從而冗余121.541億元,統一購進商品總額冗余68.662億元。應當通過裁汰冗余投入從而調整要素投入配比,再結合規模報酬情況按照調整后的要素投入配比擴大或縮小要素投入量。

3.支持連鎖企業切實提高信息技術和科學管理水平。王曉蘭(2011)認為,我國零售業效率大大提升主要得益于零售業技術進步,現代零售業的發展依賴于技術支持。因此要支持連鎖零售企業切實提高信息技術水平和科學管理水平,彌補因技術水平和管理方法落后造成的效率損失。推動連鎖零售業在組織形式、服務水平、營銷模式、管理機制上的創新。進一步推廣POS系統、ERP管理系統、客戶關系管理系統(CRM)、供應鏈管理系統、射頻識別系統等信息技術在連鎖零售企業中的運用,提升連鎖零售企業的信息化管理水平,通過庫存、客戶關系等信息的共享,加強單店間的聯系,發揮連鎖零售業的優勢。

4.引導連鎖零售業開發新市場。大型綜合超市、連鎖超市、便利店、專賣店等新興業態主要集中在東部地區和大城市,而在西部和農村發展比較緩慢。在一線、二線城市,連鎖零售業門店設置接近飽和,在面臨激烈的同業競爭的同時,還面臨著商業綜合體、大型倉儲超市等新興零售業態的擠壓。而三線城市、鄉鎮、農村的新興零售業態競爭并不激烈,有著廣闊的市場空間。政府應當引導產品可靠、品牌過硬、服務優質的連鎖零售業進入這些地區,深入挖掘三線市場和農村市場。

參考文獻:

1.BARROS.C.P.,ALVES.C..Hyperm arket retail store efficiency in Portugal[J].International Journal of Retail &Distribution Management,2003,31(11):549-560.

2.楊杰.我國大型連鎖零售企業競爭力評價及其對運營管理的啟示[D].湘潭大學,2013

3.俞明南,儲春銀.當前國際大型連鎖零售業創新趨勢分析[J].大連理工大學學報(社會科學版),2003(3)

4.SELLERS-RUBIO R., MAS-RUIZ F.. Economic efficiency in supermarkets: evidences in Spain[J]. International Jounal of Retail&DIstribution Management,2006,34(2)

5.王瑛,柴華奇.中國連鎖零售業集中度研究—基于地理區位角度[J].財貿經濟,2007(10)

6.符靜,孫彬彬.基于DEA連鎖零售業的效率評價[J].經濟研究導刊,2007(6)

7.孫金秀.現代流通業效率指標體系的構建與評價—基于中國30 個省際數據的比較分析[J].商業經濟與管理,2014(6)

8.CHARNES A, COOPER W W, RHODES E. Measuring the efficiency of decision making units[J].European Journal of Operational Research,1978,(2)

9.王曉蘭.我國零售業效率實證分析[D].西南財經大學,2011

10.王劍釗,吳.連鎖零售業擴張行為績效評價[J].商業時代,2005(21)