高頻超聲評價頸動脈粥樣硬化與腦梗死的關系

黃水明++卜智斌++劉小娟++李宏吉

[摘要] 目的探討頸動脈粥樣硬化與腦梗死之間的關系。方法 收集我院神經內科住院治療的65例經CT或MRI證實的腦梗死患者和同期在門診體檢的60例經CT或MRI證實的無腦梗死健康者,進行頸動脈顱外段高頻超聲檢查,觀察頸動脈壁的病變性質,并進行比較。結果65例腦梗死患者中有50例頸動脈顱外段檢出粥樣硬化斑塊,與對照組60例門診體檢健康者比較差異有統計學意義(P<0.05);兩組人群頸動脈粥樣硬化斑塊的分布情況比較差異無統計學意義(P>0.05);兩組間軟斑及混合斑的發生率比較有統計學意義(P<0.05)。結論頸動脈粥樣硬化與腦梗死之間有密切的相關性,對50歲以上的中老年人常規進行頸動脈高頻超聲檢查能早期預測腦梗死的發生,積極防治頸動脈粥樣硬化斑塊對腦梗死的發生具有非常重要的意義,頸動脈粥樣硬化可作為腦梗死發生的預測因素。

[關鍵詞]高頻超聲;頸動脈粥樣硬化;腦梗死

中圖分類號:R543.4; R445.1 文獻標識碼:A

文章編號:1009-816X(2015)03-0220-02

近年來腦梗死的發病率日益增高,早期預測腦梗死的發生,對臨床的有效治療具有重要意義。頸動脈粥樣硬化是全身性動脈硬化的一部分。頸動脈粥樣硬化與腦梗死的相互關系越來越受到人們的重視。高頻超聲能清楚地顯示頸動脈的實時解剖圖像,是診斷頸動脈粥樣硬化的簡便有效的手段。為此收集我院65例腦梗死患者和門診體檢的60例無腦梗死健康者,進行頸動脈顱外段高頻超聲檢查,以探討頸動脈粥樣硬化與腦梗死之間的關系。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料:收集我院2010年8月至2014年5月間65例經CT或MRI證實的腦梗死患者作為腦梗死組,男41例,女24例,年齡50~75歲,平均(60.21±0.50)歲,腦梗死的診斷根據第四屆全國腦血管病學術會議制定的診斷標準[1]。另選取門診體檢的60例經CT或MRI證實的無腦梗死健康者作為對照組,年齡51~74歲,平均(59.54±0.50)歲。兩組人群均進行頸動脈顱外段高頻超聲檢查。兩組人群的性別、年齡比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法:采用GE-VIVID7、西門子-ACUSON-S2000型等彩色多普勒超聲診斷儀,探頭頻率7.5~10MHz。患者檢查時取仰臥位,雙肩墊枕,略向后仰,常規檢查雙側頸總動脈(CCA)及其分叉處、頸內動脈(ICA)和頸外動脈(ECA)起始處。測量指標包括:(1)內中膜厚度(IMT):在頸總動脈距離頸動脈竇lcm處測量;(2)粥樣硬化斑塊的部位、大小、形態和內部回聲。

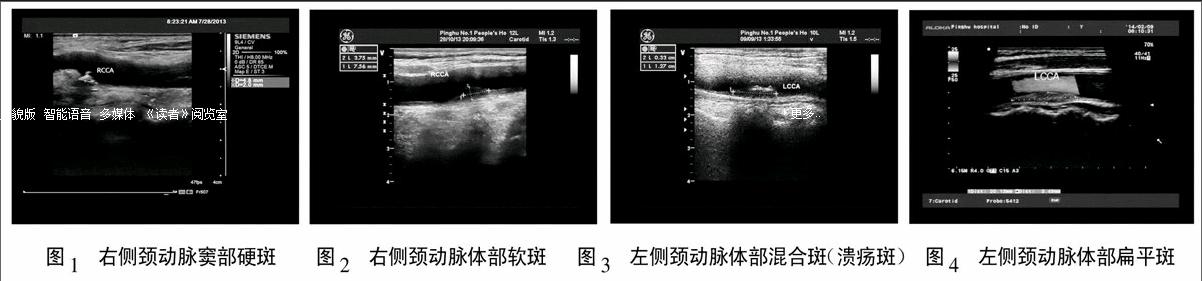

1.3 標準:按照2009年衛生部《缺血性腦卒中篩查和防控指導規范(試行)》標準,頸動脈IMT≥1.Omm為內中膜增厚,局限性IMT≥1.5mm為粥樣硬化斑塊形成。發現有IMT增厚或粥樣硬化斑塊形成二者之一即判定為存在動脈粥樣硬化病變。根據斑塊反射聲波所表現的聲學特點及物理特征分為低回聲斑塊(脂肪軟斑)、高回聲斑塊(纖維硬斑)、強回聲斑塊(鈣化硬斑)及混合性回聲斑塊(混合斑)。

1.4 統計學處理:采用SPSS13.0統計軟件,計量資料以( ±s)表示,組間比較用t檢驗,計數資料以百分率表示,組間比較進行X2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

頸動脈粥樣硬化與腦梗死的關系:腦梗死組(65例)頸動脈內中膜厚約(1.05±0.14)mm,粥樣硬化斑塊50例(76.92%),無頸動脈粥樣硬化斑塊15例(23.08%)a對照組(60例)頸動脈內中膜厚約(0.72±0.12)mm,粥樣硬化斑塊13例(21.67%),無頸動脈粥樣硬化斑塊47例(78.33%)。腦梗死組頸動脈粥樣硬化斑塊的發生率明顯高于對照組(P<0.05)。

根據斑塊發生的部位來分析,頸動脈粥樣硬化斑塊好發于頸總動脈(CCA)分叉處,其中腦梗死組50例粥樣硬化共檢出斑塊66塊,CCA分叉處35塊(35/66,53.03%);健康體檢對照組13例粥樣硬化共檢出斑塊17塊,CCA分叉處8塊(8/17,47.06%);兩組人群比較其分布情況發生率相近,差異無統計學意義(P>0.05)。

根據斑塊反射聲波所表現的聲學特點及物理特征來分析,其中腦梗死組(65例)脂肪軟斑、纖維硬斑、鈣化硬斑、混合斑分別為20、9、10、11例,腦梗死組軟斑及混合斑的發生率為:[(20+11)/65,47.69%];對照組(60例)脂肪軟斑、纖維硬斑、鈣化硬斑、混合斑分別為3、3、4、3例,對照組軟斑及混合斑的發生率為:((3+3)/60,l0.00%];腦梗死組軟斑及混合斑的發生率顯著高于對照組(P<0.05)。

3 討論

腦梗死是目前人類疾病三大死亡原因之一,是神經系統常見病和多發病,目前公認腦血管動脈粥樣硬化是導致腦梗死的主要原因之一,頸動脈粥樣硬化也是重要原因。

本文結果顯示,腦梗死組頸動脈粥樣硬化斑塊檢出率為76.92%,高于對照組(21.67%),與以往的報道較一致,差異有統計學意義(P<0.05),說明腦梗死的發生在一定程度上與頸動脈斑塊形成有關。

兩組人群頸動脈粥樣硬化斑塊的分布情況均以CCA分叉處為多,兩組間比較差異無統計學意義(P>0.05),與學者田丹的研究相近。

許多研究表明腦梗死的發生決定于頸動脈粥樣硬化斑塊的穩定性,不穩定斑塊是引起腦梗死的主要危險因素之一;纖維硬斑和鈣化硬斑中纖維組織和鈣化灶較多,相對穩定(見圖1);軟斑及混合斑中脂質成分較高,不穩定(見圖2);本研究中腦梗死組軟斑及混合斑的發生率為47.69%,對照組軟斑及混合斑的發生率為10.00%,腦梗死組軟斑及混合斑的發生率顯著高于對照組(P<0.05);這說明腦梗死的發生與頸動脈粥樣硬化斑塊的聲學特點及物理特征密切相關,與學者王秋蓮的報道相一致。也有學者認為斑塊穩定性的另一個重要因素是斑塊的形態學方面,潰瘍斑(見圖3)形態常不規則,回聲不均勻,在血流的沖擊下斑塊易發生破裂、出血或形成血栓,扁平斑(見圖4)形態較規則,與動脈壁粘貼較緊密,在血流的沖擊下不易發生脫落。

另外頸動脈狹窄程度是否與腦梗死的發生有關,各方面的報道不一致。有學者認為腦梗死與頸動脈粥樣硬化導致的頸動脈狹窄程度存在相關性。我們認為這方面的認識還有待于以后的研究進一步加以明確。endprint