幾種殺菌劑防治水稻紋枯病的田間藥效比較試驗

黃顯良++姜先芽+++陳茂妥++黃日亮++伍尚信++盧希旭

摘 要:通過對防治水稻紋枯病的75%戊唑·嘧菌酯WG、75%肟菌·戊唑醇WG和24%噻呋酰胺SC3種殺菌劑和生產上流通已久的對照藥劑30%苯甲·丙環唑EC、10%井岡霉素AS進行田間藥效試驗比較,結果表明此3種新型殺菌劑對水稻紋枯病的防效均優于對照藥劑,其中75%戊唑·嘧菌酯WG20g/667m2的防效最佳,藥后20d的防效仍達87.72%,且增產效果顯著;另外2種殺菌劑的防效也分別達到85.67%和87.36%。可作為防治水稻紋枯病的輪換藥劑來加速推廣應用。

關鍵詞:水稻;紋枯病;殺菌劑;田間藥效

中圖分類號 S435 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2016)01-45-03

水稻紋枯病俗稱花腳稈、爛腳稈,在我國南北稻區均有分布,是發生面積最大、為害最重的病害之一。20世紀70年代,隨著氮素化肥用量增加,加之矮稈、多蘗、密植的高產栽培,為害逐漸加重[1]。發病后,一般減產10%~30%,嚴重時達50%以上,有的年份損失甚至超過稻瘟病,是水稻穩產高產的嚴重障礙。目前防治該病藥劑種類較多,篩選出安全性好、防效更優、增產更顯著的新藥劑,是水稻增產增收的需要。為此,我們對市面上流通的對紋枯病具有防效的幾種殺劑進行了田間藥效試驗,旨在為今后合理使用和生產應用提供參考。

1 試驗材料與環境條件

1.1 試驗材料 試驗作物:水稻(雙季早造),品種為谷優248。防治對象:水稻紋枯病。

1.2 環境條件 試驗田設在陽江市江城區白沙街道辦事處麻橋村委會大州槐垌,為雙季連作稻田,機械化耕作,排灌方便。供試水稻于2015年3月15日育秧,4月6日機插,插植規格為30cm×16cm,667m2插植1.4萬穴。

2 試驗設計和安排

2.1 藥劑

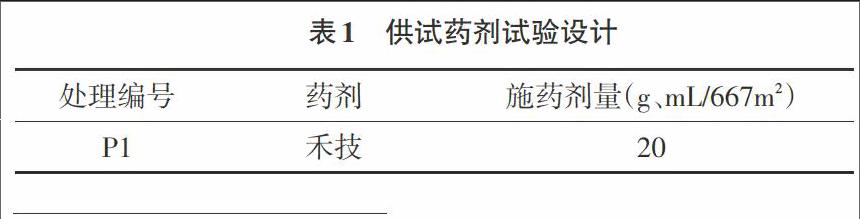

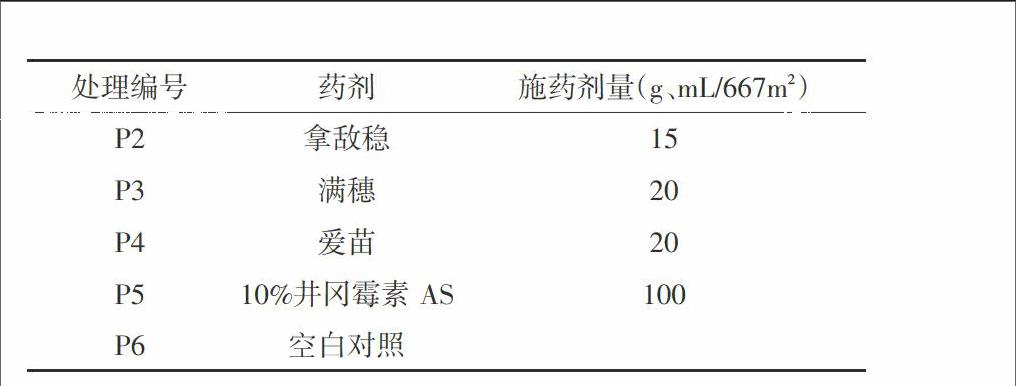

2.1.1 試驗藥劑 75%戊唑·嘧菌酯WG(商品名:禾技),意大利世科姆公司生產,市售;75%肟菌·戊唑醇WG(商品名:拿敵穩),德國拜耳公司生產,市售;24%噻呋酰胺SC(商品名:滿穗),美國陶氏益農公司生產,市售。

2.1.2 對照藥劑 30%苯甲·丙環唑EC(商品名:愛苗),瑞士先正達公司生產,市售;10%井岡霉素AS,湖南亞華種業股份有限公司生物藥廠,市售。

2.1.3 藥劑用量與編號 使用藥劑及劑量見表1。

2.2 小區安排

2.2.1 小區面積和重復 小區面積:每小區面積約20m2,種植420穴。3次重復。

2.2.2 小區設置 試驗設6個處理,3次重復,共18個小區,小區按隨機區組排列。各小區四周筑小田埂分隔,防止互相串灌。各小區水稻品種、插植期相同,長勢和肥水管理等條件基本一致。此外,插植后15d,在各小區中部按直線跳躍式隔1.5m取1點,共10點,每點插小竹竿1根作標志,為藥效和穗粒結構調查的固定取樣點。

2.3 試驗方法 于水稻分蘗盛期至孕穗期之間,病害初發時(病株率10%左右)施藥,先將小區用藥量先溶于少量清水,拌勻后按45kg/667m2兌水,采用背負電動壓縮式噴霧器噴施。

3 調查、記錄和測量方法

3.1 氣象及土壤資料

3.1.1 氣象資料 第一次施藥:于5月4日(水稻生育期處于分蘗末期)噴霧施藥,當天多云,日平均溫度28.2℃,施藥后5h有陣雨,且持續3d有陣雨天氣,其中5月6日有強降雨天氣。第二次施藥:于5月19日(水稻生育期處于孕穗期)噴霧施藥,當天多云轉陰,日平均溫度29.3℃,施藥后持續3d,均無惡劣天氣出現。

3.1.2 土壤資料 試驗地屬砂壤土,肥力中等,pH值6.25,有機質含量33.5g/kg,全氮1.42g/kg,堿解氮92.58mg/kg,有效磷51.02mg/kg,速效鉀70.55mg/kg。

3.2 調查方法、時間和次數

3.2.1 防治效果調查方法 每次于小區已用竹竿標志固定好的10個調查點,每點固定調查3穴,共調查30穴,記錄每穴無病和發病株數的病情級數,計算發病率、病情指數和防治效果。

水稻紋枯病病情分級:以頂葉為第一片葉。0級:全株無病;1級:第四片葉及以下葉片或葉鞘發病;3級:第三片葉及以下葉片或葉鞘發病;5級:第二片葉及以下葉片或葉鞘發病;7級:劍葉(頂葉)及以下葉片或葉鞘發病;9級:全株發病、植株早枯死。

防效計算方法:

病株率(%)=100×調查病株數/調查30穴總株數

病情指數=100×∑(各級病葉數×各級代表值)/(調查總病葉數×9)

防治效果(%)=100×[1-(CK0×PT1/ck1×PT0]

式中:

ck0―空白對照區施藥前病情指數;

ck1―空白對照區施藥后病情指數;

PT0―施藥處理區施藥前病情指數;

PT1―施藥處理區施藥后病情指數。

3.2.2 調查時間和次數 每處理調查2次,其中第1次調查時間為施藥前,即5月4日,調查施藥前各處理小區水稻紋枯病的病情基數;第2次調查時間為第2次施藥后20d,處于水稻齊穗期。

3.2.3 穗粒結構調查和產量測定 于收割前一天(7月16日)進行穗粒結構的取樣調查,并對每個處理小區進行實割曬干稱產。取樣調查在每個處理第1個重復原標志的10個點,每點取3穴,共30穴,田間調查有效穗后,再單獨脫粒曬干后在室內考種,考種項目包括每穗總粒數、每穗實粒數、結實率和千粒重。

4 結果與分析

4.1 安全性 每次施藥后,多次觀察各施藥處理區的生長發育情況,未發現施藥后對稻株生長的不良影響。試驗表明,5個施藥處理區在試驗條件下水稻生長是安全的。

4.2 紋枯病防治效果 從表2的田間藥效結果可以看出各藥劑處理防治水稻紋枯病具有一定的控制效果。尤以處理P1禾技的防效最佳,防效達到87.72%,對照藥劑處理P510%井岡霉素AS的防效最差,防效只有67.25%。與對照藥劑相比,其中處理P1和P3的防治效果均明顯優于對照藥劑P4愛苗和P5 10%井岡霉素AS,且差異達極顯著水平。處理P2拿敵穩的防效略優于對照藥劑P4,差異未達顯著水平;明顯優于對照藥劑處理P510%井岡霉素AS,差異達極顯著水平。

注:表中各數為3個重復平均值;同列數據后小寫字母不同者,表示經DMRT法測驗差異顯著,大寫字母不同者,表示經DMRT法測驗差異極顯著。

4.3 穗粒結構和產量調查測定結果 從表3的結果表明:5種藥劑處理對水稻有效穗、結實率、千粒重和稻谷產量均有良好的效果。與空白對照區相比,每667m2增產稻谷25.9~83.9kg。按產量高低排序分別為P1、P3、P2、P4、P5,其中處理P1產量達530.5kg/667m2,增產率達18.78%,達極顯著水平。與對照藥劑相比,處理P1和P3的產量均比對照藥劑處理P4、P5增產,且達極顯著水平;處理P2的產量略優于對照藥劑處理P4,明顯優于對照藥劑處理P5,增產達極顯著水平。

5 小結與討論

(1)從本次田間藥效試驗可以看出,在5種藥劑處理中,75%戊唑·嘧菌酯WG(禾技)20g/667m2對水稻紋枯病的防效最佳,藥后20d的防效仍達87.72%;而24%噻呋酰胺SC(滿穗)20mL/667m2、75%肟菌·戊唑醇WG(拿敵穩)15g/667m2的防效分別為87.36%、85.67%。上述3種藥劑的防效均優于對照藥劑30%苯甲·丙環唑EC(愛苗)20mL/667m2的防效84.73%,明顯優于對照藥劑10%井岡霉素AS 100mL/667m2的防效67.25%。

(2)通過試驗中的穗粒結構和產量調查測定結果可以看出,在水稻產量因子(有效穗數、實粒數和千粒重)的構成上,試驗藥劑禾技、拿敵穩、滿穗較對照藥劑愛苗、井岡霉素均有不同程度的優勢,因此,試驗藥劑的增產效果較為顯著。

(3)在本次試驗中,試驗藥劑禾技、拿敵穩、滿穗對水稻紋枯病的防治效果均優于市面上使用廣泛的愛苗和井岡霉素,且在水稻增產效果方面也較為突出,建議大面積推廣應用。

(4)針對我市的農戶防治水稻病蟲害的習慣,建議在水稻圓稈拔節期、破口期各施藥一次,這樣可以結合水稻中后期的害蟲施藥防治,達到節約省時省工的目的。

(5)雖然試驗藥劑禾技、拿敵穩、滿穗的防病綜合效益好,但不宜長期單一使用,建議禾技、拿敵穩和滿穗與愛苗輪換使用,以延緩產生抗藥性。

參考文獻

[1]洪劍鳴,童賢明,徐福壽.中國水稻病害及其防治[M].上海:上海科學技術出版社,2006. (責編:張長青)