古人如何祛暑納涼?

炎炎盛夏,暑氣蒸蒸,坐在心曠神怡的空調屋里,不禁遐想,在沒有電器的古代,人們是如何度過炎炎夏日的呢?

小扇子大擔當

其實,古人有更天然更接地氣的防暑措施。扇子應該是頂重要的防暑利器。記得小時候,夏夜在院子里乘涼,奶奶總是搖著一把蒲葵扇,帶我們尋找天上的北斗七星。扇子,古人形象地稱之為“搖風”,或親切地呼之為“涼友”。宋代陶谷的《清異錄·器具》有“凈君掃浮塵,涼友招清風”的記載。這里“凈君”指的是掃帚,“涼友”則指扇子。扇子有各種材質,紙扇、絹扇、竹扇、蒲扇、羽扇等,最常見的款式有團扇和折扇。

扇是一個會意字,根據東漢許慎的《說文解字》,“扇”的原始之義是門扉、門扇。門戶如鳥類羽翼,可張可合,所以字形從戶從羽。據文獻記載,舜曾制作“五明扇”,這是一種形似門戶的儀仗扇。后來,武丁、周武王都曾用雉尾制成儀仗扇。儀仗扇為帝王出行時遮塵蔽日,增加其赫赫皇威的盛大排場。

扇子與名士情投意合。《三國演義》中的諸葛亮,從武侯祠的塑像到京劇《群英會》的舞臺形象,手中總離不開一柄白羽扇。“孔明扇”成了他的形象不可或缺的一部分,兼具智慧和瀟灑的雙重寓意。據《語林》記載,諸葛亮和司馬懿在五丈原對峙的時候,司馬懿派人去偵察諸葛亮的行動,探子回來報告說:諸葛亮乘素輿,戴葛巾,手執羽扇,正從容若定地指揮三軍。司馬懿不由感嘆道:真名士也!這種戴頭巾執羽扇的打扮,在魏晉時非常流行。蘇東坡著名的《念奴嬌·赤壁懷古》中,也有對周瑜“雄姿英發,羽扇綸巾”迷人風度的描繪。

在普通百姓那里,扇子也有遮面掩飾的實用功能。唐代王建《調笑令》中有:“團扇,團扇,美人病來遮面。”美人“輕扇掩紅妝”,大有“猶抱琵琶半遮面”之美。男子也有“自以便面”的記載。因為扇子一過夏天即退出舞臺,“秋扇見捐”也成了古代宮女或棄婦們表達怨恨的意象。最著名的是西漢班婕妤作的《怨歌行》:“新裂齊紈素,皎潔如霜雪。裁為合歡扇,團團似明月。出入君懷袖,動搖微風發。常恐秋節至,涼飚奪炎熱。棄捐篋笥中,恩情中道絕。”班婕妤本是漢成帝的寵妃,后來被趙飛燕誹謗,失寵居長信宮。

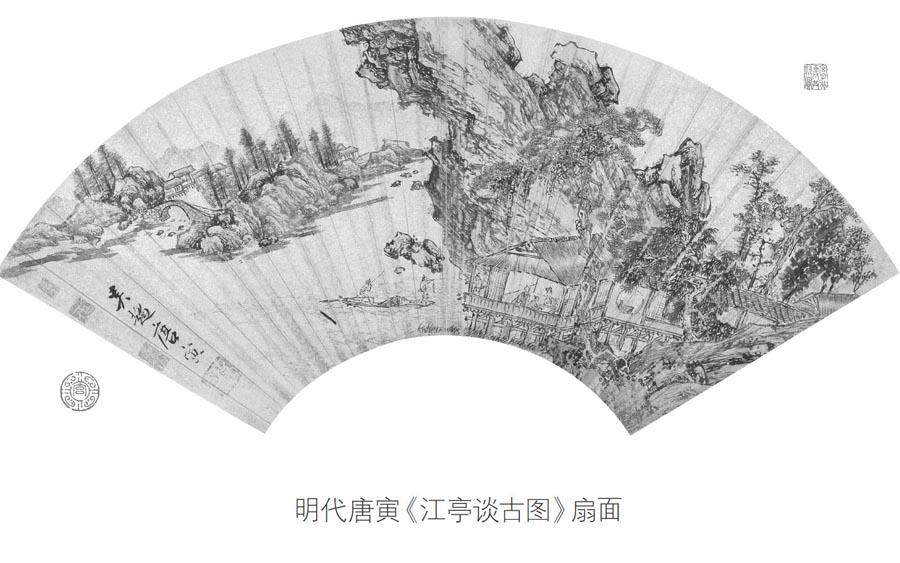

扇子的藝術和審美功能,因文人墨客在扇面上題詩作畫而大大增強,小小的扇面融詩書畫于一體,竟也可以制造“一沙一世界,一扇一天堂”的藝術境界。

人力風扇和涼屋

古代筆記小說集《西京雜記》中記載了一種大型輪轉式的納涼工具:“長安巧匠丁緩者……又作七輪扇,連七輪,大皆徑丈相連續,一人運之,滿堂寒顫。”古裝電視劇《甄嬛傳》里也展示過類似的道具,這款七輪撥風扇威力巨大,竟能達到“滿堂寒顫”的制冷效果,比空調有過之而無不及。

到了唐代,長安等地出現了“涼屋”。涼屋在靠水的地方建造,采用水車運轉的方式推動一只大扇輪,將水的涼氣送入屋中。有的地方還出現了“人工瀑布”屋和“水簾洞”。人們在屋子中間造一個水池,用水車把水池中的水運到屋頂,再沖入水池中,如此循環成水簾洞。北宋的京城汴梁(今開封),還有專為皇帝準備的“涼殿”。盛夏時節,皇帝辦公的殿內擺放著很多裝滿冰塊的金盆,儼然空調房。明朝文人高濂還提到過一處奢侈的“霍都別墅”,別墅內的屋子開挖幾口井,井口精雕細刻。夏日,井生涼氣,沁人心脾,屋里的人可悠閑自在地享受“清涼一夏”。

地窖、冰鑒、吃冰

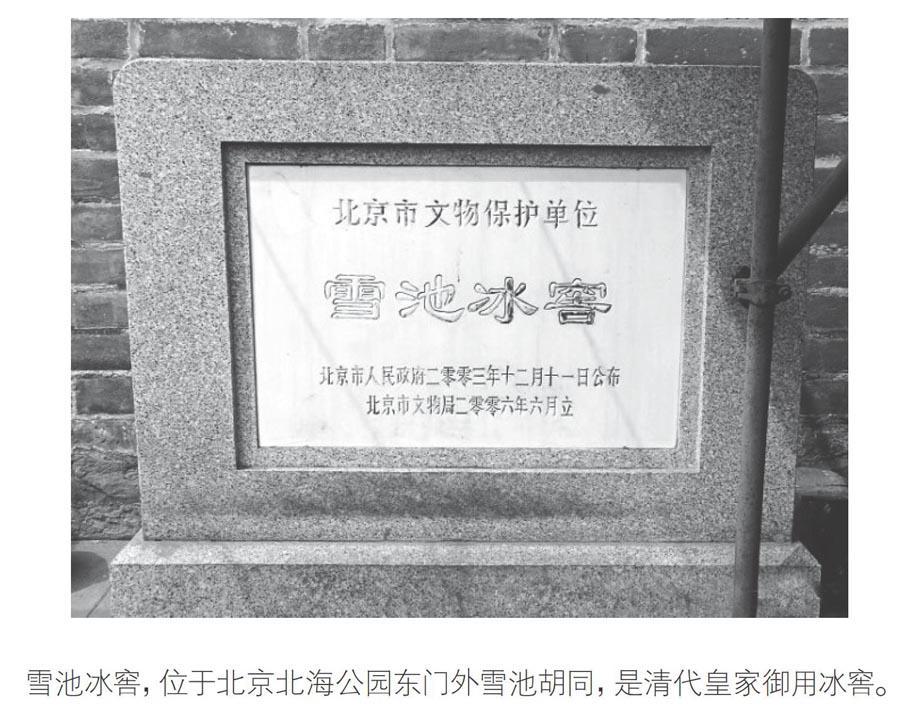

早在三千年前的周朝,人們已經知道利用冰塊解暑了。據《周禮》記載,周朝有專職掌管采冰、藏冰事宜的人,叫“凌人”。他們將冬日之冰藏在地窖中,這種地窖也被稱為“凌陰”。歷朝歷代的皇家都很重視冬日采冰藏冰工作,明代《帝京景物略》中記載了北京城內皇家冬季采冰情況,大批工人在三九之際冒著嚴寒赤腳采冰,以養家糊口。北京現在有個地名叫冰窖口胡同,過去那附近即有儲藏冰的地窖。

有些貴族還會用更講究的冰鑒。《周禮》中提到過一種用來儲存食物的冰鑒,冰鑒即用來盛冰的青銅大盆。冰鑒里放上冰,食物再放到冰鑒的冰中間,就可以防腐保鮮。唐代還出現了利用化學原理制作的“冰箱”。古人發現,火藥生產中的硝石在水中溶解會吸收周圍的熱氣,甚至能使水變成冰。這種發現被能工巧匠們運用到“冰箱”制冷中,或可稱為現代冰箱的雛形。明清時期,木胎冰箱逐漸流行。木胎冰箱選用紅木、花梨木等不易腐爛變質的優質木料,里面以鉛葉或錫葉鑲貼,以防冰水侵蝕。冰箱口大底小,像一只斗的形狀。底部還設有出水口,可排水清潔。

有了這么多樣式的“冰箱”,古人當然也有吃冰的口福了。南宋周密在《武林舊事》中,記載“都人避暑”有“冰雪爽口之物”,詩人楊萬里在《荔枝歌》中描寫了一種“甘霜甜雪”的冰,類似現在的“冰棒”。除了冰飲,古人還善于利用日常清涼飲食來解暑,如蓮子羹湯、砂糖綠豆湯、紫蘇霍葉湯等。

俗話說,心靜自然涼。唐人白居易有《消暑》詩:“何以消煩暑,端坐一院中。”有了這么多防暑利器,如果還不能去煩戒躁的話,就只能修心養性了。(古禾)