熊希齡與香山慈幼院

文/文煒

熊希齡與香山慈幼院

文/文煒

【編者按】北京香山公園松林餐廳那一帶,有一片灰磚砌就的建筑群,這片建筑群坐西朝東,背依香山香爐峰,前臨平原,被蓊郁的林木所蔭蔽,經(jīng)過這里的人,如果不是駐足閱讀建筑群門口的介紹牌,就不會知道,這里就是民國時期著名的香山慈幼院的舊址。

北京香山慈幼院總部位于北京香山靜宜園。這所1920年10月正式開院的慈善性質(zhì)的平民學(xué)校,與中國近代史有著不解之緣。說到香山慈幼院就不能不提到它的創(chuàng)辦人熊希齡。

熊希齡,湘西鳳凰人,與沈從文同鄉(xiāng)。他是清末進(jìn)士,授翰林院庶吉士(職責(zé)是給皇帝講解經(jīng)史書籍,幫皇帝起草詔書,相當(dāng)于皇帝的秘書),曾與譚嗣同、梁啟超等致力于維新變法。民國初年出任財政總長、國務(wù)總理。熊希齡在經(jīng)營香山慈幼院的時候,就住在香山雙清別墅,這座別墅是熊希齡1918年前后所建。1937年,68歲的熊希齡先生在香港去世。1949年,中共中央自河北西柏坡抵達(dá)北平,曾經(jīng)在香山靜宜園內(nèi)辦公,中共領(lǐng)袖毛澤東就住在雙清別墅。

熊希齡所創(chuàng)辦的香山慈幼院和他建造的雙清別墅,至今依舊深隱在北京香山深處……

執(zhí)著的教育救國論者

熊希齡年輕時曾熱心政治,幻想通過政治使中華民族救亡圖存。而當(dāng)他踏進(jìn)名曰民國實則北洋軍閥操控的政治泥潭后,發(fā)現(xiàn)自己寄予無限希望的政治體系竟如此腐敗和反動。傳統(tǒng)知識分子的清高讓他脫靴掛印,拂袖而去,搞起了社會慈善福利事業(yè),挑起了中華慈善聯(lián)合會主任、世界紅十字會中華總會會長的擔(dān)子,同時還從事教育事業(yè),任中華教育改進(jìn)社董事長。

1917年,直隸、京畿發(fā)生特大水災(zāi),受災(zāi)面積'達(dá)103個縣,災(zāi)民超過600萬。當(dāng)時政府責(zé)成熊希齡主持賑災(zāi)。他所到之處,哀鴻遍野,無家可歸的孩子,有的四處流浪,與野狗爭食,有的頭插草標(biāo),被當(dāng)作廉價貨物買賣。熊希齡費盡千辛萬苦籌措來資金,在北京設(shè)立兩所臨時性的慈幼局,收養(yǎng)了1000多個孩子,準(zhǔn)備等水患過后,將這些孩子送回家。可是,1918年4月水患后,各地親屬及社會人士領(lǐng)走800多個孩子,最后仍剩下200多個孩子無人認(rèn)領(lǐng)。熊希齡即建立了一個永久性的機(jī)構(gòu),繼續(xù)收養(yǎng)這些孤苦無依的兒童,并把機(jī)構(gòu)設(shè)在了北京香山靜宜園內(nèi),取名香山慈幼院(以下稱香慈)。

熊希齡仕途救國的幻想破滅后,將全部希望寄托在了教育救國。當(dāng)時,中華民族已處于最危急的時刻,實業(yè)救國、教育救國、科技救國的議論滿天飛,甚至有“改造人種救國論”,當(dāng)然也有倡導(dǎo)共產(chǎn)主義救國的中國共產(chǎn)黨。熊希齡曾游歷歐美,他持教育救國論并捐出家產(chǎn)大洋27.5萬余元、白銀6.2萬兩創(chuàng)辦香慈。隨著歷史的演進(jìn),出乎創(chuàng)辦者的意料,這所香慈竟為中國共產(chǎn)黨培養(yǎng)了一批優(yōu)秀人才。

熊希齡把香慈的師資力量定為三三制組合:三分之一本土資深教師、三分之一本土師范學(xué)院畢業(yè)生、三分之一海歸派。這使教師隊伍除了有成熟的教學(xué)經(jīng)驗外,還有活躍的求新思想,在授予學(xué)生中國傳統(tǒng)文化的同時,輔以西方的進(jìn)步思潮元素。熊希齡中西合璧的教育方式,為千百年來禁錮于“子日詩云”的中國孩子打開了一扇窗,讓西方新思想的陽光照耀進(jìn)來,將學(xué)生們一把拽到了世界的前沿,讓他們擦亮雙眼看社會,引導(dǎo)他們用自己的腦和心感知世界,而不再是匍匐在地的忠臣孝子。

世外桃源

香慈始建于1919年,那個春天,熊希齡精心打造的這個杰作,從校舍、教學(xué)設(shè)備這些硬件建設(shè),到師資、教育理念這些軟件建設(shè)都要跟國際接軌,都將是中國一流。

在熊先生的嚴(yán)格要求下,靜宜園大興土木,建起了男女兩校,一排排白墻青瓦的校舍比肩而起,各司其職。有教室、宿舍、理化館、圖書館、運動場所、醫(yī)院、食堂,以及為學(xué)生學(xué)習(xí)技藝準(zhǔn)備的工場、農(nóng)場、商場等各項配套設(shè)施。

在男校內(nèi),熊希齡還設(shè)置了幼稚園,在女校內(nèi)設(shè)置“小家庭”(也相當(dāng)于幼稚園),學(xué)齡前兒童先安置在這兩處養(yǎng)育。香慈院內(nèi)還附屬有郵電局、銀行和商店,還有可自己供電的發(fā)電廠。有了這一切,香慈完全可以在那個紛亂的世界里關(guān)起大門,自成春秋。

香慈招收的第一批師資力量足以說明熊希齡抓軟件建設(shè)的“高大上”。他們分別來自北京、天津當(dāng)時的頂尖學(xué)校,以及師范學(xué)院的優(yōu)秀畢業(yè)生,還有海外名校歸來的留學(xué)生。如此超豪華陣容,別說在全民文盲率高達(dá)百分之九十的舊中國,就是在今天,也絕不會輸給任何一所一流的中小學(xué)校。學(xué)生們補(bǔ)了一個學(xué)期的課,便投入分班考試。

1920年10月,開院儀式在學(xué)校操場如期舉行。700多個孩子身著統(tǒng)一制服,按照不同班級分片落座。那天,有300多名社會名流云集香慈,還有好幾個外國人。幾位發(fā)言的重量級嘉賓,顯示著香慈在當(dāng)時受社會重視的程度——

致賀詞人一,香慈董事長、清末戶部尚書、袁世凱設(shè)立的清史館總裁趙爾撰。

致賀詞人二,直隸省省長。

致賀詞人三,荷蘭駐華公使。

報告人,熊希齡。

為了保證新式教育體制真正落實到位,香慈還成立了一個評議會,聘請了當(dāng)時北京教育界最有學(xué)識最有經(jīng)驗的知名人士為會員,以監(jiān)督研究解決這種嶄新教育模式可能出現(xiàn)的所有問題。

評議會會員名單——

蔣夢麟:美國哥倫比亞大學(xué)教育學(xué)博士,曾任國民政府第一任教育部部長、行政院秘書長,長期擔(dān)任北京大學(xué)校長

胡適:新文化運動的領(lǐng)袖之一,曾擔(dān)任國立北京大學(xué)校長

顧兆熊:北大教務(wù)長,北京教育會會長

沈兼士:中國語言文字學(xué)家、文獻(xiàn)檔案學(xué)家、教育學(xué)家

黎錦熙:中國語言文學(xué)學(xué)家、語文教育家,中國科學(xué)院首屆學(xué)部委員,三次出任北京師范大學(xué)校長

張伯苓:天津南開中學(xué)、南開大學(xué)、南開女中、南開小學(xué)等系列學(xué)校創(chuàng)辦人,周恩來、曹禺、陳省身、吳大猷都是他的門生

廖名縉:時任香山慈幼院副院長,兼任9世班禪大師洛桑土登·曲吉尼瑪秘書長

朱經(jīng)農(nóng):美國哥倫比亞大學(xué)教育學(xué)碩士,北京大學(xué)教育系教授

李大釗:中國最早的馬克思主義傳播者,五四運動主要領(lǐng)導(dǎo)人之一,中國共產(chǎn)黨創(chuàng)建人

名單上,個個如雷貫耳,名垂青史!明星薈萃,體現(xiàn)著當(dāng)時的價值觀:尊重慈善事業(yè),也顯示著熊希齡的人格魅力。

開院儀式的最后一項內(nèi)容,是全體師生起立,合唱香慈校歌:

“好好讀書,好好勞動,好好圖自立。大哉本院,香山之下,規(guī)模真無比。重職業(yè),自食其力,進(jìn)取莫荒嬉。好兄弟、好姐妹,少年須愛惜。”

這首歌由熊希齡校長親自作詞,朗朗上口,表達(dá)了香慈的教育理念。

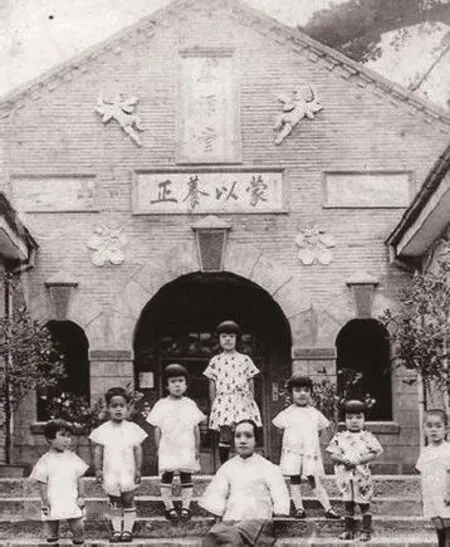

熊希齡與慈幼院的孩子們合影

亂世之煩惱

1920年7月,香慈還沒正式開學(xué),直皖戰(zhàn)爭爆發(fā)。10月,香慈開院典禮剛一結(jié)束,直系軍閥曹錕、吳佩孚聯(lián)手奉系軍閥張作霖和皖系軍閥段祺瑞對決,把仗打到了距香山不到50公里的長辛店。

1922年4月,奉系軍閥張作霖和直系軍閥曹錕、吳佩孚爆發(fā)第一次直奉戰(zhàn)爭,主戰(zhàn)場又是長辛店一帶。

1924年,第二次直奉戰(zhàn)爭在北京至天津一帶爆發(fā)。

1925年12月,馮玉祥的國民軍和奉系軍閥張作霖在天津至北京一帶開戰(zhàn)。

那年頭,軍閥混戰(zhàn),城頭變換大王旗。幾次近在咫尺的戰(zhàn)爭,熊希齡和他的香慈都沒能躲過。每一次,紅十字會都找到香慈,委托學(xué)校赴前線救死扶傷。熊希齡和夫人朱其慧組織起師生救護(hù)隊,親自帶隊奔赴戰(zhàn)場。

1925年,馮玉祥和張作霖打起來了,雙方士兵傷亡慘重,熊希齡親率香慈師生救護(hù)隊奔赴戰(zhàn)場,被選中參加救護(hù)隊的就有15歲剛升入初中一年級的學(xué)生劉建章,這個香慈創(chuàng)立時第一批入校的貧苦孩子。晚上,戰(zhàn)事暫停,忙了一天的救護(hù)隊師生蜷縮在戰(zhàn)地帳篷里休息。校長熊希齡帶人來查鋪,看望初次經(jīng)歷血腥場面的學(xué)生娃娃。他向恐懼、勞累中的學(xué)生們解釋參加救護(hù)隊的意義:軍閥混戰(zhàn)雖沒有對錯,但戰(zhàn)爭中所有的死者和傷者都是無辜的,他們的生命都應(yīng)該受到尊重,他們需要我們的幫助。我們的力量有限,但我們有愛。這世上最厲害的武器不是槍炮,而是愛。香慈所有的學(xué)生都是在別人的支持和幫助下才能上學(xué)的,我們得到了愛,所以,當(dāng)別人需要幫助的時候,我們有責(zé)任和義務(wù)付出愛。而且,只有有愛心的人將來才能愛社會,愛國家,我們的國家太需要這樣的人了。

在血與火中錘煉

作為香慈評議會的會員,李大釗曾經(jīng)在開院儀式時來過香慈,但學(xué)生們第一次真正近距離接觸這位中共早期名標(biāo)史冊的人物,還是李大釗來香慈開講座。

1925年的一天,李大釗時年36歲,由他全力倡導(dǎo)建立的中國共產(chǎn)黨誕生剛剛4年,這個稚嫩的新黨派并沒有受到北洋政府重視,卻被孫中山納人了國民黨“聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工”的政策范圍,國共合作進(jìn)入第一個蜜月期。這樣好的形勢,李大釗興奮地四處奔走,宣講他的信仰——共產(chǎn)主義,并把這嶄新的思想帶上了香慈的講臺。

在李大釗直接領(lǐng)導(dǎo)下,香慈成立了共產(chǎn)黨第一個地下黨支部。1926年,劉建章在香慈加入中國共產(chǎn)黨并擔(dān)任支部書記。

資料顯示,香慈前前后后培養(yǎng)了7000多名學(xué)子,劉建章在加人中共的學(xué)生中是一位標(biāo)志性人物,也是后來官位最高、成就最大的一個。而熊希齡是孫中山的鐵桿追隨者,每周一早上例行的校長訓(xùn)導(dǎo),熊希齡必宣揚孫先生的“三民主義”。1924年9月,干倒了張作霖的馮玉祥趁機(jī)占領(lǐng)北京,邀請孫中山北上,共商統(tǒng)一大計。12月31日,熊希齡帶領(lǐng)香慈師生和北京各界進(jìn)步人士一同到北京火車站歡迎孫中山。滿北京城里張貼“歡迎孫文北上”、“召集國民會議解決國事”、“打倒軍閥”、“廢除不平等條約”、“打倒帝國主義”的標(biāo)語。

當(dāng)孫中山走下火車時,人群爆發(fā)出經(jīng)久不息的掌聲,基至有人激動得放聲大哭。然而,剛過了年,孫中山便留下一句“革命尚未成功,同志仍需努力”的遺言,駕鶴西行了。4月1日,孫中山靈柩移到香山碧云寺,熊希齡組織香慈師生參加了追悼活動。果然,孫中山一走,北方和談立馬泡湯,各路軍閥又開始爭地盤搶利益,烽煙再起,中國更亂了。

這個時候,與香慈一墻之隔的外邊世界連續(xù)發(fā)生了幾件大事。

1925年5月,上海的日本鬼子槍殺中國工人顧正紅,英國巡捕毆打、槍殺為顧正紅討說法的中國工人和青年學(xué)生若干,史稱“五卅慘案”。

1925年11月28日,北京爆發(fā)了以推翻段祺瑞政府,建立國民行政委員會為目的的“首都革命”。5萬多人參加了這次游行,以工人和學(xué)生為主,劉建章也參加了。在游行隊伍中,《北京共產(chǎn)黨宣言》的傳單雪片般飛舞,學(xué)生們搗毀了兩座段祺瑞政府一流高官的宅邸。

1925年12月31日、1926年1月14日、1926年2月27日,北京學(xué)生三次上街游行,抗議日本出兵東北,抗議軍閥政府不抵抗。

1926年3月16日,日本政府要求段祺瑞政府撤除大沽口防御設(shè)施,北京至海口的交通不得有任何障礙,中國完全撤除海上水雷,并限48小時內(nèi)答復(fù)。在李大釗等人領(lǐng)導(dǎo)下,3月18日,5000多人的游行隊伍聚集段祺瑞政府門口抗議示威,軍閥衛(wèi)隊竟然對手無寸鐵的工人、學(xué)生和市民開槍,當(dāng)場殺死40多人,150多人受傷,制造了駭人聽聞的“3·18慘案”。

3月20日,中共中央發(fā)表《為段祺瑞屠殺人民告全國民眾書》,號召全國人民緊急聯(lián)合,不分黨派,發(fā)動更大的群眾運動。

1924年初,國共兩黨第一次合作后,迫于社會壓力,軍閥政府也一度對共產(chǎn)黨睜一只眼閉一只眼,共產(chǎn)黨在全國各地積極成立黨團(tuán)組織、進(jìn)入迅猛發(fā)往事錄展階段。熊希齡雖然不信仰共產(chǎn)主義,但他思想開明,對香慈的共產(chǎn)黨活動態(tài)度寬容,“不問黨不黨,只問才不才”。共產(chǎn)黨員郭乃岑就是這個時段作為教師被招人香慈的。“3·18慘案”后,北京形勢驟變,直、奉系軍閥聯(lián)手把國民軍趕出北京,控制了北京政權(quán)。軍閥們突然發(fā)現(xiàn),沒權(quán)沒錢又沒兵的共產(chǎn)黨其實更讓他們頭疼,于是,“討赤”、“驅(qū)赤”成為那個時候軍閥政府的主流意識,大批共產(chǎn)黨人被投入監(jiān)獄,倒在了屠刀下。

不同信仰的君子之交

香慈的圖書館成了共產(chǎn)黨人的生產(chǎn)車間。入夜,劉建章和中共黨支部所有人都聚集在這里,刻制鋼板和印刷宣傳材料。印出來的宣傳冊在學(xué)生中很受追捧。隨著劉建章主編策劃圖書的暢銷,越來越多的香慈學(xué)生對共產(chǎn)黨和共產(chǎn)主義產(chǎn)生了興趣,隨后又組織了讀書會,吸納了近百名會員。讀書會如此火爆,作為校長,熊希齡不可能不知道。但以他海納百川的胸襟,一直對讀書會睜一只眼閉一只眼。當(dāng)有人向他匯報,學(xué)生們搞了個宣傳過激的赤色思想的讀書會時,他說:“我不管什么黨不黨,我只問才不才”。

中共的活動終于引起了警察的注意,沒過多久,劉建章等人被戴上手銬要抓進(jìn)警察局,有人向熊希齡報告。熊希齡拍了桌子:豈有此理!他趕到校門口攔住了警車。他說:“孩子們這是鬧青春期呢!我教的學(xué)生我最了解,你非說他們是赤匪嫌疑,那我也算一個,勞駕您帶我一塊兒走?對了,我跟你們局長不熟,不過你們廳長原來給我站過哨,要不,我給他打個電話求個情?”這位前內(nèi)閣總理的威嚴(yán),嚇退了警察。

警察走了,劉建章他們被熊希齡叫到了辦公室。熊希齡翻看著那些傳單標(biāo)語,最后說:“我平時教導(dǎo)你們要愛國,但你們也要學(xué)會保護(hù)自己,你們都這么年輕,要是出了什么意外,太可惜了”。

1927年4月12日,蔣介石突然翻臉,在上海發(fā)動政變,背叛了先師孫中山“聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工”的“新三民主義”,背叛了革命。蔣介石發(fā)出了嚴(yán)厲清剿共產(chǎn)黨的通令,并密電在北京的張作霖,“將所捕共產(chǎn)黨人即行處決,免生后患”。至此,第一次國共合作徹底破裂。

得此密電、早就看共產(chǎn)黨不順眼的東北虎張作霖立即采取抓捕行動。一時,北京陷入白色恐怖,中國北方區(qū)委、北京地委等機(jī)關(guān)遭到嚴(yán)重破壞、大批共產(chǎn)黨人、國民黨左派和進(jìn)步人士遭到逮捕和屠殺,北京市的中共組織大部分被迫轉(zhuǎn)移。

一天,大批警察進(jìn)人香慈,聲言香慈藏有共產(chǎn)黨。所幸共產(chǎn)黨人把一批宣傳資料藏在了房梁上,才沒有讓警察抓住證據(jù),加上熊希齡出面交涉,香慈的中共組織躲過了一場滅頂之災(zāi)。

熊希齡這位前清二甲進(jìn)士,與共產(chǎn)黨人早就互相同情,可以說是君子之交。李大釗被捕時,得知消息的熊希齡立刻冒險用自己的汽車,把李夫人趙紉蘭和子女營救出來,接到香慈躲避,并四處奔走營救李大釗。幾年后,李夫人去世,熊希齡又將他們的兒子李光華、李欣華接到香慈撫養(yǎng)教育。實際上,熊希齡和李大釗并無多少私交,熊也不信仰共產(chǎn)主義,但他佩服李大釗的為人,更佩服他為國家民族不惜拋頭灑血的壯烈情懷。這兩個男人救國的理念不同,但他們的愛國心卻是相通的。

在熊希齡的庇護(hù)下,中共黨員得以在院內(nèi)從容發(fā)展。1926年,學(xué)生劉建章16歲在香慈加入共產(chǎn)黨,19歲被派往東北,擔(dān)任中共延邊區(qū)委書記。中華人民共和國成立后,歷任鐵道部副部長、部長。

教師郭乃岑,中共黨員,1927年初突然從香慈失蹤,被黨組織派往東北、化名郭桐軒從事地下工作。

學(xué)生夏基鴻:1927年初,被黨組織派往南京從事地下工作。

作為一位憂國憂民的老派知識分子,熊希齡后來一直積極從事抗日救亡活動,直至1937年病逝,終年67歲。熊希齡去世那年,日寇入侵中原。中華大地山河破碎,民不聊生,他蒼涼地度過了那個時代有良知的知識分子壯志難酬的一生。然而,他在兵荒馬亂之際將幾千名孤苦無依的幼童培養(yǎng)成有用之才,堪稱奇跡;他給后人留下的現(xiàn)代化平民學(xué)校——香山慈幼院,是永遠(yuǎn)矗立在北京群山上的一座豐碑。

1992年,熊希齡遺骨歸葬北京香山墓園。

摘編自2016年第5期《炎黃春秋》