利用大數據創新環境管理

李時蓓,趙曉宏,崔書紅

(環境保護部環境工程評估中心,北京 100012)

?

利用大數據創新環境管理

李時蓓,趙曉宏,崔書紅

(環境保護部環境工程評估中心,北京100012)

摘要:環境監管過程是監管信息“獲取—分析—決策—行動—反饋”的過程。監管信息獲取是否及時、分析是否得當、利用是否有效,決定著監管工作的成敗,影響著環境質量改善目標的實現。但由于“獲取—分析—決策—行動—反饋”監管體制尚未完善,監管決策信息不全,環境監管一直面臨著各種困難。通過總結環境監管現狀,提出現行環境監管體制和方式是造成監管效力不足的主要原因。針對監管體制、技術方法方面的不足,結合環境影響評價監管工作,提出利用大數據技術創新環境監管的思路和組織實施建議。

關鍵詞:環境管理;大數據;環境影響評價

環境監管是指國家為保護環境所采取的一系列行之有效的監督管理環境的法律、行政、經濟、技術手段。其目的是保護和改善環境,防治污染和其他公害,保障公眾健康,推進生態文明建設,促進經濟社會可持續發展[1]。

根據《中華人民共和國環境保護法》(以下簡稱《環保法》)第十條規定,國務院環境保護主管部門,對全國環境保護工作實施統一監督管理;縣級以上地方人民政府環境保護主管部門,對本行政區域環境保護工作實施統一監督管理。縣級以上人民政府有關部門和軍隊環境保護部門,依照有關法律的規定對資源保護和污染防治等環境保護工作實施監督管理。《環保法》從法律層面上規定了國家、地方的環境監管職權和相互關系。有效的環境監管是解決環境危機的良策,環境監管的模式和方法直接影響著環境監管的效率和環境質量的改善。

1缺乏全面信息造成統一監管難題

《環保法》規定了全國和地方的環境保護統一監管主體,但受各種條件限制,在實際執行中,統一監督管理的落實一直很難。以環評監管工作為例,全國每年僅建設項目環評就有30萬~40萬個,其中,地市審批的項目占90%,省級以上審批的項目占10%。為便于統一監管,及時準確掌握全國建設項目審批信息十分重要,但目前審批信息的獲取方式卻并不利于實現統一監管。

從國家層面來看,目前獲得省級及以下政府部門建設項目審批信息的渠道,主要依靠環境統計。但由于環境統計工作頻率低、周期長,因此涉及環評管理的統計數據僅能從宏觀上反映全國建設項目的數量、項目投資、主要污染物排放、項目分區域建設等情況,而建設項目涉及的規劃環評信息、建設項目前期建設情況、同一地區多個關聯建設項目情況、建設項目周邊環境現狀、建設項目擬建設周期等都不在統計之列。同時,由于缺少施工期監理信息及建設項目試運行信息,導致建設項目信息和驗收項目信息關聯性差。類似情況也出現在省級和市級環境監管工作中。

同時,統計上報方式也解決不了困擾環境監管的“未批先建”行為。因為統計數據只包括合法項目,違法項目直到產生一定后果或被舉報后,其違法行為才會被發現、處理。另外,無論是哪一級審批的項目,最終都會落到一個具體屬地,并由屬地環境管理部門負責日常監管。但日常監管信息卻很少能及時反饋到上級審批部門,以便及時發現問題,進而調整和改進審批工作。

再從橫向看,影響環境質量的直接因素就是污染源,但當前針對污染源的各級監管環節存在信息脫節問題,只了解本級或本環節管理的情況,不知道上下級、其他環節監管情況,監管工作被牢牢鎖定在局部。在重重信息壁壘下,監管信息支離破碎,統一監管也成了一道無法完成的難題。

在環境監管信息不暢的情況下,一些地區不符合國家環保規定的建設項目盲目上馬,環保“三同時”制度未得到有效落實,一些不當的經濟開發活動帶來了嚴重的環境污染和生態破壞,甚至一些地區建設項目未批先建、擅自變更、未驗先投、久試不驗等環境違法行為突出,嚴重損害了環評制度的嚴肅性、權威性和有效性。

2監管信息獲取困難的重要原因

現行環境監管體制不順是造成監管效力不足的主要原因。長期以來,環境監管一直面臨著“垂直”雙重領導,“水平”多頭管理,“前后”銜接困難的問題。地方各級環保部門受環境保護部和地方政府的雙重領導,財權、事權主要取決于地方政府,核心業務監管數據也自然呈“層級化”。

>>大數據環境監管的核心是構建和應用智能化環境監管平臺。

在實際操作層面,政府的環境保護職能分散在多個部門,部分部門管理職能重疊,對同一監管對象的信息難免互相矛盾。即使在同一層級,監管各環節也常常“分工明確,協作不足”,整個監管信息呈近“虛線”式的“連接”。

在技術層面,監管信息在各層級間的傳遞方向主要是由下到上。采集數據、上報數據是信息傳遞的主要模式。監管信息從上到下傳遞很少,同一層級之間的橫向傳遞(例如不同省份之間的信息傳遞)幾乎沒有。由于存在逐級上報、匯總,信息采集時間長,信息量也逐級衰減。各級監管信息標準化不足,導致信息傳遞時失真現象時有發生,比如行業分類代碼不統一,造成分行業統計分析困難。此外,由于橫向信息不流通,各級審批的建設項目難免重復,無法從源頭遏制產能過剩現象。當某一項目進行環評時,由于很難了解到各級環境管理部門在同一區域審批的其他項目的建設情況,特別是已經審批但未完成建設的項目信息,必然造成環境預測累積影響考慮不足,為未來環境質量改善埋下隱患。

3大數據環境監管的思路

環境監管過程是監管信息“獲取—分析—決策—行動—反饋”的過程[2]。環境監管信息的獲取是否及時、分析是否得當、利用是否有效,決定著環境監管工作的成敗。

從統計分析角度來看,統計是對多個指標數據的處理、加工、分析過程。現行環境監管注重的信息主要還是結構化信息,一般是表格化利用方式,數據的維度通常不會很多,傳遞的信息也很有限,決策參考價值相對不高。

隨著大數據時代的到來,蘊含著豐富潛在信息的海量數據大量涌現,利用海量數據交換、整合、分析,發現新知識、創造新價值將成為未來環境監管的主流模式[3]。正如2015年8月31日國務院印發的《促進大數據發展行動綱要》中所述,“全球范圍內,運用大數據推動經濟發展、完善社會治理、提升政府服務和監管能力正成為趨勢……堅持創新驅動發展,加快大數據部署,深化大數據應用,已成為穩增長、促改革、調結構、惠民生和推動政府治理能力現代化的內在需要和必然選擇”。另外,互聯網的應用也正在從深化民生服務到面向市政管理的應用發展,并將開啟產業互聯網的時代[4]。

3.1 具體構想

實行大數據環境監管,需要解決數據共享與資源整合、完善基礎設施、加強相關信息平臺的建設和應用等問題,才能最終實現統一監管的目標。關于大數據環境監管的具體構想如下:

首先,實施環保大數據戰略,制定環保大數據系統規劃,建設環保數據服務、共享、技術和管理體系,夯實環境監管智能化大數據的基礎;

其次,建設“云監管”平臺,對來自部門、企業與社會的更為分散的結構化、非結構化數據源進行更為精準的分析,以大數據快速洞察問題和快速采取行動為抓手,改變傳統環境監管模式;

最后,利用3S技術和智能技術,建設環境管理地理信息系統,將大數據空間化、可視化、關聯化,對違法行為快速甄別、精確打擊。

3.2 任務目標

具體到環評大數據應用技術支撐工作,主要是確定好環評大數據應用的建設目標和主要任務。

(1)主要目標

通過環評大數據應用項目建設,實現全國環評數據“一本賬”,創新“大數據+高技術+專家庫”的“三位一體”環評決策、監管模式,為環境管理提供專業化、精細化的技術支撐。通過對大數據的分析和應用,實現全國環評統一監管,促進宏觀調控政策的有效落實,切實維護中央政令暢通。通過提升事中、事后監管能力,有效落實事前審批要求,完備環評監管體系。通過夯實環評監管大數據基礎,提升環境保護參與國家綜合宏觀決策的能力,推動產業結構和空間布局的科學、合理、有效調整,促進科技進步,切實增強國家的核心競爭力。

(2)主要任務

一是用大數據支撐“簡政放權”要求下的全國環評統一監管。按照環保部環境信息標準規范和國家有關電子政務的要求,建立環評監管和技術審查核心流程和數據交換標準,構建統一監管平臺,并實現全國環評審批直報,支撐統一監管。

二是用大數據有效支撐環評宏觀管理。通過建設針對戰略環評、規劃環評和建設項目環評等全過程管理的一體化系統,進一步落實戰略環評要求,實現規劃環評與建設項目聯動管理。同時,構建大數據模型,并進行相關關聯分析,為分析行業發展對環境的壓力和影響,評價不同行業政策對環境的影響,分析行業布局的合理性等環評宏觀管理提供基礎數據支撐。

三是用大數據強化環評過程監管。通過環評大數據應用項目建設,加強環評事中和事后監管能力,確保各項環保措施和要求得到有效落實,從目前的監管“樣本覆蓋”到“廣覆蓋”再到未來的“全覆蓋”,為環評過程監管提供分析和預警技術支撐。

四是推進環評信息公開。通過健全環評信息公開渠道,切實推進各級環保部門開展建設項目環評文件受理、審批和環保驗收全過程“三公開”,并通過對公開信息反饋數據的處理和分析,及時回應公眾關切的問題,提升公開效果,實現“陽光環評”。

3.3 監管流程

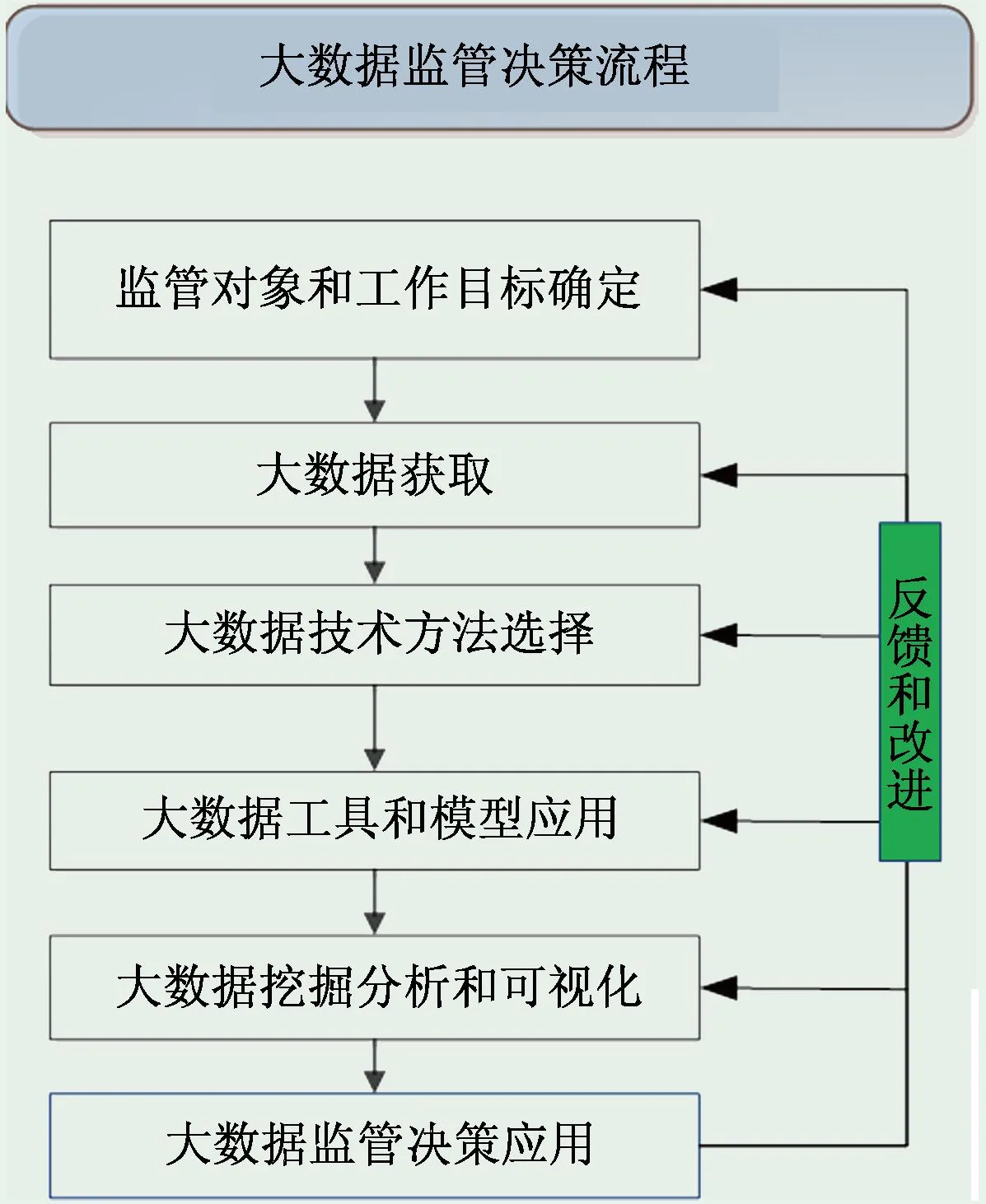

大數據決策和傳統決策方式有所不同,其區別主要在于大數據決策在傳統的目標驅動決策的基礎上增加了數據驅動決策,形成雙向決策創新能力[5]。傳統方式需要靠人的經驗和直覺做出決策,而在大數據情形下,人們可以依靠證據,而不是直覺。因此,大數據具有創新管理的潛力。許多應用案例表明,數據驅動的決策往往是更好的決策[6]。基于大數據的環境監管決策流程如圖1所示。

圖1 大數據監管流程Fig.1 Big data supervision process

3.4 監管平臺

大數據環境監管的核心是構建和應用智能化環境監管平臺。該平臺將具備質量校核、統計分析、預測預警和公眾查詢四大基本功能,業務化運行的系統具有以下特點:

一是可利用云計算和大數據,任意調取全國審批的項目環評報告書進行技術校驗,及時發現和糾正不規范審批行為;

二是可對全國審批、驗收的建設項目環評報告書有關信息進行實時分析統計,為管理人員提供全國項目審批、驗收數量、區域分布、排放情況和有關環境保護措施信息;

三是可對進入紅線的項目和對超過區域環境承載力布局、運行的項目進行實時預警;

四是可為公眾提供及時、準確的環評管理信息和公眾參與互動平臺。

4大數據環境監管的組織與實施

大數據是通過量化角度認識世界的有效途徑,是改變市場格局、組織結構,以及政府與公眾關系的獨特方法。政府部門已經開始向大數據管理邁進,在數據信息量飛速增長的當今,通過多元化渠道來搜集數據資本,挖掘決策信息,支持政策制定[7]。但技術能力轉變為監管決策能力,還需要通過良好的組織和實施去實現。

智能化環境監管平臺涉及“四級”監管信息,是一項全國性系統工程,具體組織方式和實施建議如下:

一是要建立健全大數據環境監管體系。大數據監管方式是一種創新的方式,在決策理念上、技術方法都有別于傳統的管理方式,沖破現有思維框架,建立新的決策模式,都需要高層決策者的大力推動,因此,首先建議成立大數據智能化監管平臺工程建設領導小組,做好統領工作。

二是要做好頂層設計工作。大數據監管決策由目標驅動和數據驅動共同作用,決策模型更加復雜,因此,不能照搬傳統信息系統開發方式和設計模式,要緊緊圍繞需求,從全局角度考慮和設計平臺,做好頂層設計工作,并制定相應的標準、規范,為將來建設打好基礎。

三是要做好相關系統開發工作。按“統一設計,服務外包,試點先行,分級建設”的要求,制訂工程實施方案“施工圖”,利用現有互聯網企業“服務外包”,由上而下,分級負責,試點先行,組織實施。

四是加強人才和隊伍建設。培養一批懂得大數據基本理論和決策理論,掌握大數據關鍵技術方法,擁有案例實踐經驗的人才,有效推動大數據建設、應用、維護工作,提升大數據監管水平。

“十三五”是我國環境保護的關鍵時期,是全面遏制環境污染和生態破壞的機遇期,是利用大數據創新環境管理的窗口期,通過大數據監管模式創新,有利于實現我國環境監管工作的全新變革,提升污染防治工作效率,加強環境保護戰略規劃和決策,并最終促進我國環境質量的整體改善。

參考文獻(References):

[1]趙美珍, 鄧禾. 立體化環境監管模式的創建與運行[J]. 重慶大學學報(社會科學版), 2010, 16(1): 134- 138.

[2]孫鈺. 互聯網+:創新環評決策監管之道[J]. 環境影響評價, 2015, 37(5): 24- 26.

[3]涂子沛. 數據之巔:大數據革命,歷史、現實與未來[M]. 北京: 中信出版社,2014.

[4]鄔賀銓. 互聯網應用領域的拓展[J]. 互聯網天地, 2015(1): 1- 12.

[5]朱東華, 張嶷, 汪雪鋒, 等. 大數據環境下技術創新管理方法研究[J]. 科學學與科學技術管理, 2013, 34(4): 172- 180.

[6]McAfee A, Brynjolfsson E. Big data: The management revolution[J]. Harvard Business Review, 2012, 90(10): 60- 68.

[7]于浩. 大數據時代政府數據管理的機遇、挑戰與對策[J]. 中國行政管理, 2015(3): 127- 130.

Innovate Environmental Management by Using Big Data

LI Shi-bei, ZHAO Xiao-hong,CUI Shu-hong

(Appraisal Center for Environmental & Engineering, Ministry of Environmental Protection, Beijing 100012, China)

Abstract:Environmental supervision is the process of supervising the information of “Obtain-Analysis-Decision-Action-Feedback”. Timely obtaining, proper analysis and effective utilization of supervision information is the key to the success of supervision work, and affects the implementation of environmental quality improvement goals. However, the supervision system of “Obtain-Analysis-Decision-Action-Feedback” hasn’t been completed yet, and the supervision decision information is also incomplete. Therefore environmental supervision has been facing various difficulties. This paper summarizes the status quo of environmental supervision and focuses on the deficiencies of supervision system and technological methods. Based on the supervision work of environmental impact assessment, this paper proposes the idea of innovating environmental management by using big data technology and several suggestions on organizational implementation.

Key words:environmental management; big data; environmental impact assessment

基金項目:環境保護部“環境影響評價基礎數據庫建設”項目;科技基礎性工作專項項目(2013FY110900);國家重大科學儀器設備開發專項(2012YQ06002704);國家留學基金(201504910358)

通訊作者:趙曉宏(1973—),男,河北宣化人,高級工程師,主要研究方向為環境信息,E-mail:zhaoxh@acee.org.cn

作者簡介:李時蓓(1962—),女,江蘇人,研究員,主要研究方向為環境質量模型法規化與標準化,E-mail:lisb@acee.org.cn 諸云強(1977—),男,研究員,博士,主要研究方向為地學數據共享關鍵技術、資源環境信息系統,E-mail:zhuyq@igsnrr.ac.cn

收稿日期:2015-10-06 2015-10-20

中圖分類號:X820.3

文獻標識碼:A

文章編號:2095-6444(2016)01-0001-04

DOI:10.14068/j.ceia.2016.01.001