歐洲北海跨國污染防治政策建構與成效

朱源

(環境保護部環境工程評估中心,北京 100012)

?

歐洲北海跨國污染防治政策建構與成效

朱源

(環境保護部環境工程評估中心,北京100012)

摘要:在《奧斯陸-巴黎公約》、北海會議和歐盟三個機制的共同作用下,歐洲北海污染防治從認知、規范和管制三個層面,建構了一個較為高效的跨國環境政策體系。《奧斯陸-巴黎公約》啟動了跨國環境合作,開展了聯合環境研究。在此基礎上,無約束力的北海會議突破性地提出了跨國環境合作的北海宣言。這些原則、規范、目標和措施被《奧斯陸-巴黎公約》和歐盟采納后,通過有約束力的執行和處罰措施,切實落實了相關的環保措施。《奧斯陸-巴黎公約》和歐盟在管制對象上也互有側重。三個機制雖然存在重復,但總體相互補充、高效合作,切實改變了管制對象的行為,改善了北海環境。

關鍵詞:環境政策機制;認知;規范;管制;歐洲

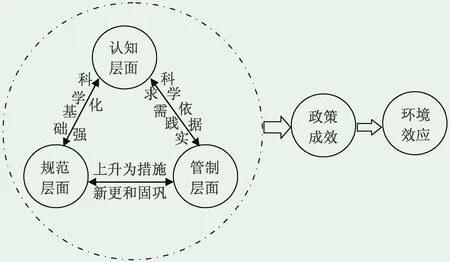

國際環境政策針對的是跨國乃至全球的環境問題,而其建構一般都是從無到有、從零散到系統、從部分到全面,一般可從認知、規范和管制三個層面進行解讀[1- 2]。認知層面主要包括對環境問題的認知(環境問題發生的原因、影響、后果等)、提出解決方案和認知機制本身的建構(包括研究、科學家與政策制定者互動、培訓等)。規范層面是政策體系建立起來的原則、共識和規范等,遵守規范會得到國際社會的贊賞,反之就會承受壓力。管制層面是指政策體系中的管理規則,包括設定目標、規定措施、監測和處罰等。這三個層面相互聯系:認知機制為規范和管制措施提供科學基礎和依據;規范能強化認知機制,而達成共識的規范容易成為正式的管制措施;管制措施的實施也能提出新的認知需求,同時鞏固或更新規范。有些國際環境政策在三個方面的建構都較好,互為補充;有些僅在個別方面較強。國際環境政策體系建構完成后,其政策成效就是如何改變目標群體的行為,即目標群體的行為是否按照政策設計的初衷進行了調整;而環境效應是指在政策成效的基礎上,需要解決的環境問題是否得到了改善(見圖1)。

圖1 國際環境政策體系的建構及成效概念圖Fig.1 The concept map of the construction and achievementsof international environmental policy system

1北海環境問題概述

北海位于歐洲西北部和大西洋東北部,海域面積達50多萬km2,被歐洲發達國家包圍,是世界四大漁場之一。“二戰”后的經濟增長和人類活動,強烈地影響了北海環境。北海沿岸有許多歐洲重要港口,是世界上海事最繁忙的區域之一。北海油氣資源的發現和開采,導致了包括溢油事故在內的海洋污染。北海沿海國家不斷尋找新的、低成本的廢物(包括廢舊彈藥、輻射廢物、工業廢物等)處理方式,使得有害廢物傾倒入海和海上焚燒問題顯現。據統計,北海污染約70%來自河流和排海設施的陸源污染,污染物包括各類有害廢物和營養物質。有害物質一類是重金屬,其中汞、鉛、鎘最為嚴重;另一類是持久性有機污染物,包括PCB、二噁英等。營養物質主要包括氮、磷,主要來源是農業、污水排放、制造業和漁業養殖等。

2北海污染防治政策的建構

2.1 《奧斯陸公約》和《巴黎公約》

北海污染防治的跨國行動從20世紀70年代開始。因為廢物傾倒入海和海上焚燒問題,1972年,八個北海國家(挪威、丹麥、西德、荷蘭、比利時、法國、瑞典和英國)、歐共體和葡萄牙、西班牙等非北海沿岸國家,共同簽署了《奧斯陸公約》,目的是控制東北大西洋船舶和航空器的廢物傾倒以及焚燒。《奧斯陸公約》推動了成員國對廢物傾倒入海采取許可管理的措施。兩年后,關于陸源污染控制的《巴黎公約》簽訂。兩個公約在倫敦建立常設秘書處,附帶奧斯陸委員會和巴黎委員會兩個機構。公約成員國每年開會討論具體措施,并建立了一些工作組來監測北海環境、評估措施和目標。兩個公約雖然建立了污染防治的規則,但管理較為松弛。此外,由于各國利益訴求不同,特別是西班牙、葡萄牙等非北海沿海國家對于北海環境問題并無多大興趣;決策機制雖然原則上允許多數同意的表決機制,但實際需要全體成員國同意,難以達成共識。同時,公約信息不透明,環保組織和媒體難以參與其中。兩個公約雖然制定了跨國環境政策和措施,年度環境部長會議建立了緊密聯系,但北海環境問題還在惡化,海上廢物焚燒仍在增長,廢物傾倒也在持續。

從20世紀70年代開始,北海盛行逆時針海流的現象也引起了關注,即海洋污染可以從英國向北,沿著挪威海岸運移,導致一些國家輸出污染,而另一些國家受害。第一份北海環境報告發表于1984年,由于資料較少,報告不能確定海洋污染物排放、濃度和海洋生態環境損害之間的關系,各國政府也拒絕治理北海。1987年,更全面的報告出版,雖然還存在不確定性,但已經涵蓋了更多的環境信息。報告顯示,北海一些海域已經處于中等污染狀態,相關污染物對浮游生物、魚類、海鳥和海洋哺乳動物的影響可能很嚴重。報告不確定性的存在進一步提升了加強相關研究的迫切性,由此,更多的科學家集合起來參與研究。

2.2 北海會議

由于不滿《奧斯陸公約》和《巴黎公約》進展緩慢,西德于1984年在不來梅組織召開了第一次北海會議,僅由8個北海沿岸國家參加。會議形成的不來梅宣言提出,“有害的環境影響足以要求開展行動”。1987年的第二次北海大會正式采納了預防原則,即如果知道排放污染物將造成環境風險,就可采取行動,而不需要準確確定排放和環境影響的關系(實際也做不到)。八個北海國家同意,傾倒者要證明其傾倒物質無害,才能傾倒廢物入海。北海國家還同意建立減排時間表,即在1985—1995年,敏感區要減半排放有害物質和營養物質。在1990年的第三次北海大會上,各國同意了36種有害物質的減排目標,其中最有害污染物被要求減排70%。

1995年的第四次北海大會進行了徹底的政策更新,提出了雄心勃勃的目標,即減少最有害物質到自然背景水平,到2020年,人類向北海排放的污染物基本減到零。2002年的第五次北海大會成果較少。2006年的第六次北海會議上并沒有新的行動,也沒有提出召開下一次北海會議。22年后,北海會議機制似乎完成了使命。

2.3 《奧斯陸-巴黎公約》

1992年,《奧斯陸公約》和《巴黎公約》合并為《奧斯陸-巴黎公約》,瑞士和盧森堡新加入,于1998年生效。公約關注北海環境評估和監測、富營養化、生物多樣性和生態系統、有害物質、離岸油氣產業和放射性物質6個核心領域,每個領域都有一個委員會,委員會提出的措施大多會被《奧斯陸-巴黎公約》采納為有約束力的決定和建議。《奧斯陸-巴黎公約》對點源的有害物質排放主要是通過使用最佳可用技術和設定排放標準來管制,而面源污染則通過最佳環境實踐防控。1997—2005年,《奧斯陸-巴黎公約》采納了96個決定和建議,以及一些監測方面的導則。雖然成員國有保留權(即不采納權),但很少使用,英國用得最多,僅5次,法國、芬蘭和西班牙僅用了3次。保留權一方面提高了決策效率,避免了少數國家影響大多數國家的行動;但另一方面也使政策效果大打折扣,因為運用保留權的國家往往是最應該執行這些措施的國家。與之前不同,《奧斯陸-巴黎公約》倡導信息透明和公眾參與。1993年,公約決定公開所有文檔(除有特別原因外),一些環保組織和個人擁有觀察權,發揮了公眾監督的作用。

1993年的北海環境報告再次指出了污染排放和環境影響之間關系的不確定性。報告表明一些污染物在北海海域濃度較高,并證實了國家之間的污染傳輸。報告最重要的信息是:北海是復雜的生態系統,希望通過研究和監測完全地、準確性地弄清每個原因和后果(污染排放和環境影響)之間的關系是不可能的,因此需要采取預防措施。2000年的北海環境報告監測了整個東北大西洋,并將其分為5個區域(包括英吉利海峽的北海)。雖然不確定性還是較高,但報告給出了更多的排放、濃度和影響信息,分析了氣候變化的影響,并識別出北海環境最重要的問題,即有害物質、富營養化和漁業。

2.4 歐盟框架指令

歐盟及其前身歐共體在北海環境合作上的作用越來越大,一方面是因為其自身是公約的成員,擁有參與權和決策權;另一方面是其成員國又簽訂或參加了《奧斯陸-巴黎公約》和北海會議。在歐盟東擴前,幾乎所有歐盟成員國都是《奧斯陸-巴黎公約》的成員國。歐盟決策機制從全體同意變為多數同意后,決策程序更為高效[3- 4]。

歐盟的一些框架指令對北海環境管理產生了一定影響。1991年的《城市污水指令》加強了污水處理廠的管理,《硝酸鹽框架指令》加強了農業生產的氮排放管理。1996年的《綜合污染防治和控制指令》要求對于單一企業向大氣、水和土壤排放有害物質的行為,要通過一個機構和一個許可進行管理。2000年的《水框架指令》要求成員國進行統一的水管理,包括航道、地下水和海岸水體,即按照流域進行管理,而不是按照行政區管理,將改善管理機構和行業之間的協調。2008年的《海洋戰略框架指令》對《水框架指令》進行了補充,補全了水循環的管理缺口,其目標是到2020年,不同海域和亞海域(包括東北大西洋、北海等)要成為健康的海洋生態系統。

2.5 三個跨國機制的相互補充

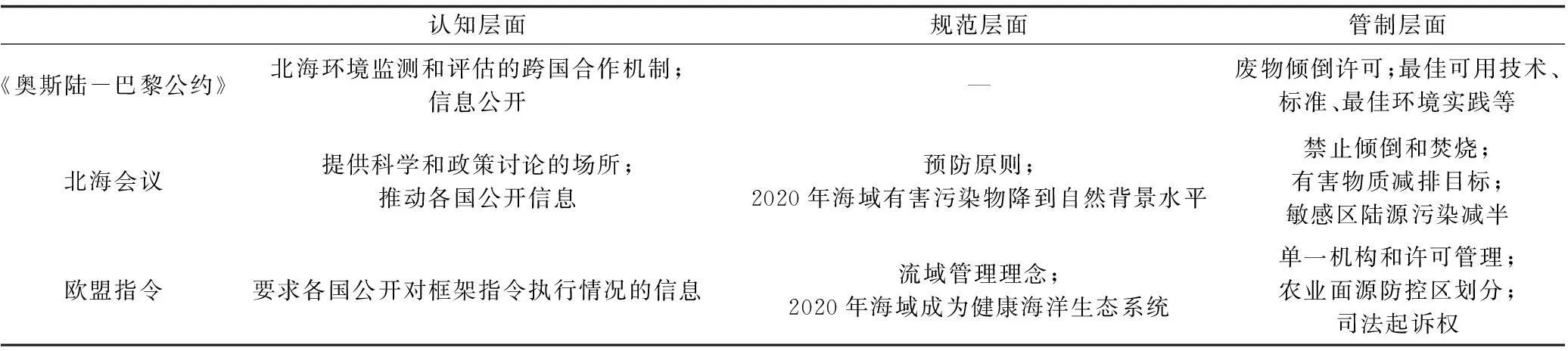

總體來看,《奧斯陸-巴黎公約》、北海會議和歐盟指令之間相互補充、共同作用。其重要原因是三個機制的成員國重疊率高,且管制對象都包括海洋廢物傾倒以及陸源營養物質和有害物質。北海會議宣言提出的目標和措施,被公約或歐盟納入后,就成為了有約束力的措施。公約和歐盟的執行反過來又推動了北海會議宣言的實施,產生了積極的互動作用(見表1)。

表1 北海跨國污染防治政策的建構

首先,《奧斯陸-巴黎公約》建立了北海環境問題的認知機制。歷年的北海環境報告逐步識別出了北海環境問題的現狀、原因和影響,特別重要的是提出了北海海洋生態環境的不確定性,為預防原則的提出提供了基礎。北海會議啟動了跨國海域環境監測系統,進一步要求各國公開北海環境相關信息,并提供了科學認知和政策建議討論平臺。北海會議宣言實質上是“口號”,但一旦被公約或歐盟采納后,就成為了有約束力的國際法,成為北海環境問題解決的突破口。由于北海議會僅由北海沿岸國家參加,《奧斯陸-巴黎公約》成員國中的西班牙、葡萄牙等“拖后腿”的國家不在其中,使英國成為了唯一的落后國。為了孤立英國,北海會議公開了會議信息,邀請環境組織參會,例如,綠色和平組織從20世紀70年代就開始宣傳禁止海上傾倒和焚燒有害廢物。輿論對英國造成了很大的負面影響,迫使英國逐漸從落后國轉變為積極的合作國。

其次,北海會議提出預防原則,歐盟指令提出流域管理的理念,都引領了國際環境政策的發展。北海會議提出的海域環境目標被納入歐盟政策,具有法律約束力。這些原則和規范不僅強化了各成員國對北海環境的認知,為制定管制措施提供了依據,也逐步擴散到其他國際環境政策領域。

再次,《奧斯陸-巴黎公約》和歐盟機制相互補充,推動了北海會議宣言的實施。歐盟指令在陸源污染管制和流域污染管理方面著力更多,特別是進行面源污染防控區劃分和管制;而《奧斯陸-巴黎公約》在傾倒有害廢物和廢物焚燒方面更為重要,兩者相互補充。公約屬于國際法,具有權威性和約束力,而歐盟指令的效力比公約還高,因為歐盟成員國已經將一部分主權“讓渡”給了歐盟。歐盟設有法院,可以判處罰金和其他處罰措施,也確實在海洋污染的相關指令下采取了一定措施。

3北海污染防治政策的成效和環境效應

北海跨國污染防治政策改變了管制對象的行為。第二次北海宣言稱1990年為工業廢物傾倒的最后年份,但英國在1989年還是批準了5萬t有害廢物的傾倒,遭到其他北海國家抗議。綠色和平組織也通過媒體大肆宣傳,給英國造成了壓力。1990年,英國決定停止工業廢物的傾倒入海。雖然英國仍舊宣稱只要充分考慮各環境因素,工業廢物傾倒入海是無害的,但其已將傾倒入海作為工業廢物處置的最后選項。

北海沿岸國家的陸源污染防治政策也得到了執行。第二次北海宣言宣稱到1995年,敏感區的氮排放要減少50%,但未對農業部門(重要的氮排放來源)產生多少影響。例如,英國就認為自己沒有氮敏感區,不需要采取措施。1997年,15個歐盟國家中的13個,被歐盟委員會威脅訴諸法律。1998年,歐洲議會為《硝酸鹽框架指令》的進展緩慢所“震驚”,因為成員國既沒有建立監測程序、劃定敏感區,也沒有采取指令所要求的措施。2000年,英國被歐洲法院判決要求增加劃定數倍于以往的敏感區。2000—2003年,歐盟委員會報告顯示,大部分國家的《硝酸鹽框架指令》執行有所進展,所有國家都劃定了氮敏感區并制定了行動計劃(雖然質量不一)。愛爾蘭完成得最晚,于2006年完成,距指令生效已經過去15年。由此,氮的監測得以加強,化肥使用量減少,有跡象顯示,地表氮含量穩定或趨于減少。

北海跨國污染防治政策體系基本解決了廢物傾倒和焚燒的問題。有了許可管理后,各國逐漸掌握了廢物類型、傾倒者和傾倒地點等信息。執行也很簡單,如要禁止傾倒,停發許可即可。1989年,比利時、西德、法國和荷蘭就已將廢物傾倒從230萬t減為零。荷蘭規定,除非企業能夠減少廢物的產生,否則就要停止某些生產制造活動。

陸源污染排放管理取得了一定成效。當然,由于排放數據和海洋環境狀態資料的缺乏,新的有害污染物還在出現等原因,難以完全評估陸源污染防治的效果。依據《奧斯陸-巴黎公約》科學組的數據,1990—2002年,排入北海的鎘減少了49%,鉛減少了33%,汞減少了73%。歐洲環境署監測表明,林丹和PCB等持久性有機污染物排放也有所減少,但到2020年有害物質濃度達到背景值的目標還未達成;陸源營養物質的排放也有所降低,其中氮元素的排放減少了12%,直接磷排放減少了33%。

4小結

北海跨國污染防治在《奧斯陸-巴黎公約》、北海會議和歐盟三個機制的共同作用下,相互補充,從認知、規范和管制三個層面共同建構了一個較為高效的跨國環境政策體系。三個機制雖然有所重復,但總體相互補充且高效合作。《奧斯陸-巴黎公約》啟動了跨國合作及聯合研究,在此基礎上,無約束力的北海會議突破性地提出了跨國政策的原則、規范、目標和措施。這些無約束力的北海宣言被《奧斯陸-巴黎公約》和歐盟采納后,成為了有約束力的環保措施,得到了切實執行。《奧斯陸-巴黎公約》和歐盟在管制對象上互有側重。北海跨國污染防治政策切實改變了管制對象的行為,產生了較好的環境效應。當然,陸源污染管理的成效不如廢物海上傾倒和焚燒,主要是因為陸源污染管理涉及工業、農業等許多部門的利益。同時,北海環境管理也受到其他國際政策的影響,例如《斯德哥爾摩持久性有機污染物公約》、《長距離跨國大氣污染管理公約》、國際海事組織關于船舶的大氣和水排污要求等。技術進步、經濟活動、河流洪水等也影響了北海環境的變化,但總體來說,北海宣言、《奧斯陸-巴黎公約》和歐盟的共同作用切實改善了北海環境。

參考文獻(References):

[1]ANDRESEN S, BOASSON EL, H?NNELAND G. International Environmental Agreement: An Introduction[M]. New York and London: Routledge, 2012.

[2]常紀文. 中國環境問題的歷史定位與歷史戰略——參考倫敦大氣污染治理經驗[J]. 環境影響評價, 2015, 37(3): 36- 39.

[3]朱源, 任景明. 國際環境保護管理體制對比研究[J]. 中國環境科學, 2012, 32(S2): 152- 158.

[4]KNILL C, DUNCAN L. Environmental Politics in the European Union: Policy-making, Implementation and Patterns of Multi-governance[M]. Manchester: Manchester University Press, 2007.

The Construction and Achievements of Transboundary Pollution

Prevention Policies in the North Sea,Europe

ZHU Yuan

(Appraisal Center for Environment & Engineering, Ministry of Environmental Protection, Beijing 100012, China)

Abstract:Under the jointly and mutually complementary mechanisms of Oslo-Paris Convention, North Sea Conference and European Union, the pollution prevention policies in the North Sea had constructed an efficient transboundary system in terms of cognition, norms and regulations. The Oslo-Paris Convention has launched the transboundary environmental cooperation, as well as the joint environmental researches. On this basis, the non-binding North Sea Conference made a breakthrough to present North Sea declarations on transboundary environmental cooperation. These principles, norms, environmental goals and measures were adopted by Oslo-Paris Convention and European Union, and through the binding implementation and punishment measures, relevant environmental protection measures have been earnestly implemented. Oslo-Paris Convention and European Union were focusing on different controlled targets. Although some redundancy and inconsistency exist, these three mechanisms are mutually complementary and effectively cooperative. The North Sea pollution prevention policies have indeed altered the behavior of the controlled targets and improved the environment of North Sea.

Key words:environmental policy mechanisms; cognition; norms; regulations; Europe

作者簡介:朱源(1983—),男,江西武寧人,副研究員,博士,主要研究方向為國際環境政策和政策環境評價,E-mail:zhuyuan83@126.com

收稿日期:2015-02-16

中圖分類號:X55

文獻標識碼:A

文章編號:2095-6444(2016)01-0032-05

DOI:10.14068/j.ceia.2016.01.009