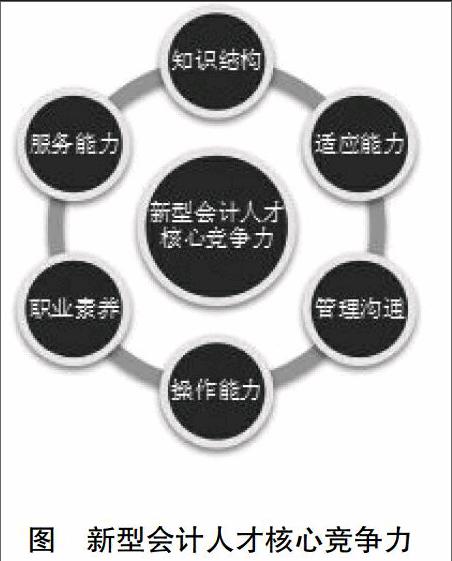

會計信息化背景下新型會計人才核心競爭力分析

黃娜娜

摘 要:據有關統計資料顯示,目前我國會計從業人員總數已達到1700多萬,總會計師人數已超20萬,培養會計高端人才1000余人,為促進社會經濟穩定增長和發展提供了重要的人才支持和知識保障。從以上數據可以判斷我國不缺少會計人才,缺少的是懂會計信息化并滿足新型會計職業要求的高水平會計人才,所以我國是會計人才大國,與會計人才強國差距尚遠。本文通過電算化到信息化的發展,從動態的視角分析新型會計人員的核心競爭力。

關鍵詞:會計人才;信息化;核心競爭力

國內會計人才整體特點表現為能力處于傳統會計的職業要求框架下,缺乏新型高層次人才,尤其是滿足信息技術要求的核心能力匱乏,新的社會形勢下會計人才能力需求與供給嚴重失衡。所謂人才核心競爭力是如何獲得有價值并且稀缺的能力或能力組合的問題。前提首先是有價值,價值的內涵隨著市場變化而不斷變化;其次是稀缺性問題,一般性能力不能成為核心競爭力,根據邊際效用遞減規律,當單一能力提升帶來價值增量變化趨于零時更多的表現為能力組合。兼具專業、方法和社會能力的人通常具有核心競爭力,因為三種能力相對獨立并都有價值,組合之后出現的概率更小。會計電算化到會計信息化的演變是跟隨市場環境的重大變化而出現的,隨之而來的必然是對會計人才能力要求的轉變,并表現為各項能力的交叉與融合。

一、復合型、全面化的知識結構

復合型知識結構是會計信息化下構建和提升會計人才核心競爭力的基礎。具體體現為會計學科基礎知識和管理類其他分支學科知識的復合;人文和自然科學知識的復合,要求會計人才除了具備和專業相關的人文知識外還應掌握一定的先進科學技術知識和理念;邊緣學科和新型學科知識的復合,在科技發展、大數據蔓延、云計算興起和邊緣學科不斷發展產生的形勢下,要保持學習洞察的敏銳性,積極主動關注學科新動態,搭建全面化的會計專業知識結構。

知識結構的搭建需要學校教育和社會教育、自我學習和企業培訓、非正式考核和正式考核等機制的配合與銜接。會計人才的知識積累本身需要建立終身學習的態度和理念,在構建復合知識結構的道路上更是沒有捷徑。高校會計人才培養方案要體現對學生綜合性知識結構的培養和引導,課程體系的建設同樣圍繞這一基礎展開,必修選修體現結構合理性。企業應站在信息技術的新高度為新型會計人才提供充裕的在職學習資源與渠道,并納入企業生存發展規劃。

二、綜合性、專業化的服務能力

會計信息化發展使得其服務領域廣泛延伸,縱向體現為管理、流通、稅務、業務往來、法律咨詢等方向的拓展,橫向表現為企業內部、外部企業、個人、政府機關等對象的拓展。面對行業服務領域的擴展,新型會計人員必須借助復合的知識結構,通過綜合性和專業化的服務來提升自身競爭力,滿足行業發展要求。

市場環境變化和經濟國際化發展對我國新型會計人才服務能力的要求是全方位多角度的,核心競爭力的構建是個體、企業、政府、社會各司其職、各負其責的系統性工程。政府層面要從戰略層面設計規劃新型會計人才培養和發展路徑,全面推進會計信息化人才培養工程;企業要從戰術層面制定新型會計人才隊伍建設方案和人才評定級激勵機制;個人要從微觀層面主動把握國家和企業形勢變化,積極響應行業發展新要求,樹立培養會計信息化服務理念。

三、創新性、高品質的職業素養

高品質的職業素養是保證高水平工作水平的前提和基礎,是實現人才進步和個人職業發展的必備條件,更是滿足社會進步和時代發展的必然要求。會計電算化到信息化的演變和發展為會計職業環境帶來眾多復雜因素和特殊問題,會計在社會經濟發展中的作用也不斷凸顯,會計人才是會計行為的執行者,高品質的職業素養意味著職業能力的整體提升,因此要通過政策引導、激勵機制、法律制度約束、道德規范、培訓學習、行業愿景等不斷提高新型會計人才的職業素養和創新意識,約束不良因素,使其職業發展同全社會經濟增長和市場環境變遷相適應。

信息技術發展日新月異,會計實踐環境復雜多變,會計人才的核心競爭力既要求從業人員擁有扎實的專業理論功底,同時又要擁有主動探索、積極創新的思想意識,小到會計核算、分析,大到決策和方法體系都需要創新意識來實現信息化和會計工作的真正融合。創新基礎上進而是高品質的職業素養,獨立高效的創造性解決問題、化繁為簡的分析處理業務、良好充分的溝通交流、方向引領式的發展思路。

四、敏銳性、新技術的操作能力

會計信息化是我國會計行業逐漸調整和改革的過程,會計人才要有較強的適應能力,在專業方面堅持學習常規化,盡快適應會計制度、政策的調整更新,適應企業高速的業務橫向和縱向拓展。此外,信息技術、大數據、互聯網等的發展也使會計工作技術手段不斷更新,會計信息處理軟件和系統層出不窮,要求新型會計人才具備對新技術的敏感性,提高新技術的應變和操作能力。

作為信息社會的產物,會計信息化涉及的技術類型主要為計算機、網絡和通信等,關聯網絡化和虛擬化的操作平臺,如“虛擬公司”“數據銀行”。需要突破原有的會計電算化資源系統,培育更為先進的信息化理念,在全新的視野下利用企業資源計劃系統(ERP)對信息進行高度集中,掌握每一項業務進程的操作方法,對系統通報的問題及時處理和反饋。會計人才應具有良好的數據洞察能力,自發地將信息智能技術用于方案選擇和決策制訂中。

五、專業性、高效的管理溝通

管理溝通是任何管理活動中不可缺少的組成部分,充分高效的管理溝通是提高企業管理效率、實現經營目標的潤滑劑和有效途徑。作為企業經濟管理活動的主要參與者,新型會計人才應借助企業設定的有效溝通機制,結合專業性的知識和理論,在人際關系處理和創新性工作模式中做好各種正式溝通和非正式溝通、上行溝通和下行溝通,信息化下的會計工作更需要良好的團隊溝通能力。

一切良好的溝通必須依靠專業性為基礎,從真實有效的會計信息出發,準確高效的信息處理手段為依托,有效解決管理溝通中的障礙和阻力,用事實和原則作為標準,結合人性化的現代彈性管理制度,達成企業信息化管理目標。

六、開放性、國際化的適應能力

在會計信息化的大環境下,現代信息技術的廣泛應用使信息流動的時效性和共享性得到前所未有的提升,借助企業資源計劃系統構建的信息渠道可以連接企業內部和外部,形成開放式的企業會計信息平臺。新型會計人才在提升競爭力的同時要結合這一特點,積極適應企業環境變化,由封閉轉變為開放,構建立體的能力框架,形成對內對外的良性循環。

中國入世后市場開放和社會經濟改革已成為主旋律,其中會計市場必然會面臨如何與國際市場接軌的重大課題,從曾經的“中國特色”走向國際化,實現全面開放。會計人才的要求和流動都將冠以國際化的色彩,其核心競爭能力構建中要求會計從業人員不能安于現狀,要擁有開放觀察和思考的視角,具有國際交流溝通能力和危機憂患意識,結合國際要求不斷提高自身專業實力,在推進企業會計信息化工作中充分發揮作用。

七、結論

綜上所述,在推進會計信息化的過程中新型會計人才的核心競爭力培養和提升是一個漸進的漫長過程。伴隨信息技術改革浪潮的到來,會計工作信息化水平在不斷提高,必將對會計人才的能力要求產生翻天覆地的變化,核心競爭力的層次表現為復合型、全面化的知識結構是基礎;綜合性、專業化的服務能力是動力;創新性、高品質的職業素養是支撐;敏銳性、新技術的操作能力是保障;專業性、高效的管理溝通是潤滑劑;開放性、國際化的適應能力是加速器。這個人才系統工程的構建必須依靠全社會會計從業人員、企業、政府等共同努力,逐步樹立會計信息化觀念,轉變思維模式,主動跟上時代步伐,在會計信息化系統中找準自身位置,發揮不可替代的作用,體現自身職業價值,在會計新時代的競爭中取得。

參考文獻:

[1]楊周南.會計信息系統-面向財務部門應用[M].電子工業出版社,2006.

[2]郝曉雁,劉杰.十年會計信息化研究綜述[C].全國會計信息化年會,2011.

[3]財政部會計司.人才培養是關鍵提升核心競爭力--財政部關于全面推進管理會計體系建設的指導意見系列解讀之四[J].財務與會計,2015(05).

[4]霍艷.淺談信息化建設與會計電算化的必然聯系[J].財會探析,2013(15).

[5]陳宋生,張永,劉寧悅,高文星.云計算、會計信息化轉型與IT治理-第十二屆全國會計信息化年會綜述[J].會計研究,2013(07).