環(huán)球要刊速覽

《明鏡》2015.4.25

世紀(jì)一日:德國如何經(jīng)歷戰(zhàn)敗

1945年5月8日,德國宣告在第二次世界大戰(zhàn)中投降。對于許多德國人來說,倒塌的除了房屋和學(xué)校,還有成為帝國的希望。回顧歷史,這一天是難以簡單定義的。它帶來了和平,也帶來了占領(lǐng)與分割;它終結(jié)了一段歷史,也開啟了德國作為一個新國家的希望。然而對于當(dāng)時的人來說,這些都難以被感受到。他們面對的是第二次也是更大規(guī)模的戰(zhàn)敗,依靠戰(zhàn)爭成為一個世界大國的希望永遠(yuǎn)破滅了,而普通人身上壓著無法承受的戰(zhàn)爭帶來的沉重負(fù)擔(dān)。

《紐約時報雜志》2015.4.26

如何保護(hù)紐約的行人

現(xiàn)在大部分城市規(guī)劃師都認(rèn)為汽車優(yōu)先的時期是城市文化一個短暫、錯誤的階段。城市認(rèn)識到步行是最能為它們的經(jīng)濟(jì)帶來活力的交通方式。2014年,紐約的交管部門在重新設(shè)計數(shù)百個十字路口,以便滿足行人的需要,更好地保護(hù)行人。研究發(fā)現(xiàn)行人在步行信號沒亮?xí)r就開始走,這其實是正確的選擇,因為在路中間視線更清楚。據(jù)統(tǒng)計大部分被撞的行人都是按信號穿越馬路時被撞的。

《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》2015.4.25

開往歐洲的難民船

歐盟喜歡吹噓它是一股向善的力量,但過去10天里有1200多位逃離敘利亞、索馬里等國的難民在地中海溺死,他們的遇難部分是因為歐盟對避難者的政策不講道德。歐盟用于海事救援的資金和力量比去年大大減少,若干國家辯稱如果獲救概率很高,只會鼓勵更多移民偷渡。這是一種錯誤的、可憎的邏輯。沉船事故發(fā)生前死亡率已經(jīng)是以前的10倍,但偷渡的人并未因此而減少。

《紐約客》2015.4.27

危險戰(zhàn)術(shù)

共和黨在美國國會掀起了一場攪渾奧巴馬總統(tǒng)伊朗核談判的新風(fēng)尚。14日,美國參議院外交委員會通過了一項法律,允許國會對核協(xié)議享有參與決定權(quán)。根據(jù)憲法要求,參議院有權(quán)批準(zhǔn)條約,但核談成果并不是條約,僅是政治決定。美國在中東已經(jīng)衰弱的戰(zhàn)略本應(yīng)當(dāng)獲益于公開的、信息充分的辯論,但現(xiàn)在,共和黨試圖阻擊外交政策的政治戰(zhàn)術(shù)正在削弱國家的力量。

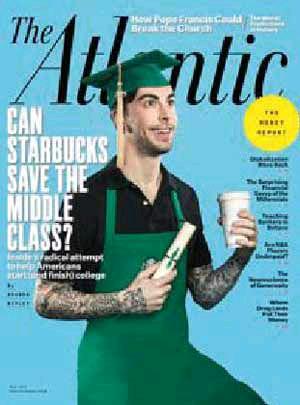

《大西洋月刊》2015.5

向上走的咖啡服務(wù)生

3500萬美國人擁有高等教育經(jīng)歷但是沒有獲得任何學(xué)位。他們無法支付全部高額學(xué)費(fèi),由于學(xué)費(fèi)貸款,其中的一些人處境比從未入學(xué)的更加糟糕。一個數(shù)據(jù)是,從1970到2012年,美國低收入家庭中的24歲青年,拿到本科學(xué)位的比例只從6%提高到了8%,富裕家庭的比例則是73%。去年夏天,星巴克和亞利桑那大學(xué)合作,為員工提供數(shù)額不等的援助,幫助其拿到本科文憑。總裁舒爾茨知道實情:沒人想做一輩子咖啡服務(wù)生。