文化創意產業發展比較研究——以廣州和英國城市為例

◎ 傅蜜蜜

?

文化創意產業發展比較研究——以廣州和英國城市為例

◎ 傅蜜蜜

摘要:隨著經濟全球化步伐的加快,城市不得不置身于和企業相似的競爭態勢中。近幾十年,文化產業已經為歐美西方城市帶來經濟和創造符號價值,發展文化產業已成為當今世界知識經濟時代主流,文化創業和經濟發展的結合,使得發展文化產業不僅是文化政策,也是經濟政策,以文化產業拼經濟產值已是很普遍的趨勢。而在中國城市快速發展的今天,廣州如何能找到自己的優勢,保持并提高自己的可持續性競爭力,對文化產業進行城市營銷便成了獲取更多的發展資源的唯一手段,并對城市競爭力的提升具有積極作用。本文通過對廣州與英國城市文化產業進行比較研究,提供了廣州在政策規劃或發展戰略上借鑒學習英國文化創意產業成功的發展路徑。

關鍵詞:文化產業 城市營銷 城市文化 產業比較 競爭力

一、文化產業研究背景、相關理論

(一)文化產業對產業結構調整和經濟社會轉型的作用

從產業發展的角度來看,文化對于產業結構的調整能發揮積極的作用。一是通過傳統產業的升級、創新和結構調整提高產業的附加值,如廣州的粵傳媒充分利用上市公司的資本運作平臺,實現從單一報業經營向多元化產業的轉變、從報業集團向綜合性傳媒集團轉變。二是通過推進新興產業的崛起和發展構成國內經濟轉型的新支柱。大力發展創意產業,不僅能夠引領我國經濟走出金融危機,創新傳統產業,而且能夠轉變經濟發展模式,助力創新型國家的建設。

文化產業能為國家經濟和城市發展帶來正面效益,依據聯合國教科文組織統計,美國的文化產業包括文化產品(Cultural Goods)和文化服務(Cultural Services)總產值已超越所有其他傳統產業。英國如倫敦、伯明翰、格拉斯哥等通過實施環境規劃和資源整合,如文化生產基礎設施的建置、旗艦發展計劃的執行、都市公共空間的再生和企業與政府間的合伙關系建立等這些政策來達到文化經濟政策的效益。

戴維·思羅斯比的《經濟學與文化》從“產業”的角度總結了文化的特點,歸納出文化產業高生產成本、低復制成本的特點和公共產品屬性[1]。大衛·赫斯蒙德夫的《文化產業》一書更是系統分析了文化產業研究的方法論問題,奠定了文化產業學科理論的基礎[2]。Sable & Kling從福利經濟學的角度,以文化遺產保護為例建立雙公共產品模型,并以模型分析了文化遺產保護的數量、市場機制可進入的數量和可進入強度的邊際效率條件[3]。Cliff依據文化產業是否以盈利為目的,把文化產業劃分為營利文化產業和非營利文化產業,并對非營利文化產業的發展提出了法律體系完善、稅收減免、財政補貼資助和財政投資引入等財稅支持政策[4]。

(二)文化產業對城市發展的影響

一個城市的文化已成為城市的特征和居民生活品質的表現,基于全球化的發展逐步走向整合的趨勢,全球興起以利用文化創造資源的新思維,文化建設更成為世界各國推銷城市形象的重要手段。近幾十年,文化產業已經為歐美西方城市帶來經濟收益和創造符號價值,原本是居于地方經濟的邊緣角色,現已逐步提高其在城市政策中的可見度和地位。

文化產業帶來的經濟增長效應,增強了城市的硬實力,使一個城市在激烈的競爭中取得領先地位。在軟實力方面,文化產業通過文化滲透效應,重塑城市的整體形象,為城市帶來巨大的品牌效應,吸引大量的人才和資金,提高城市的地位與品位。文化產業對城市的硬實力和軟實力的影響,共同增強了一個城市品牌競爭力。英國學者Landry提出了“創意城市”的概念,將創意城市的發展規模由低度開發到富高度創意分成十個階段,并發展出七項指標檢視城市發展條件,提出創意(Creative)、創意經濟(Creative economy)等影響創意城市文化發展的重要概念[5]。

(三)文化產業發展是國家戰略的需要

文化產業的發展能夠提升國家軟實力,將有助于富含中國文化內涵的產品和服務走向國際市場,一方面可以為中國傳統制造業打開新的市場空間;另一方面還能夠加快我國新媒體、動漫、網游等新興產業的發展。更為重要的是,這些產業的發展也是弘揚中華文化,輸出中國價值觀的有效載體,讓世界更客觀地了解中國,提升我國國際形象,增強國家的軟實力。

廣州我國作為三大城市群的珠江三角洲經濟圈的中心城市,面對激烈的國內外競爭,如何通過提升城市文化產業,抓住發展的機遇,規避衰退的風險,最大化地吸引國內外的投資者,向亞洲區域最具競爭力的城市之一的目標邁進成為一個受人關注的焦點。國家最近提出“一帶一路”戰略的建設構想,廣州作為海上絲綢之路的起點之一,將在21世紀海上絲綢之路的建設中發揮重要作用。城市文化建設與文化產業發展實力的積累,除了能培養人文精神、促進經濟產業成長和孕育城市的相對競爭優勢外,還可優化城市發展的資源配置。因此,文化產業可被視為兼具文化、經濟乃至城市整體發展等多功能的前瞻型產業發展政策規劃。

國內學者向勇等從實踐的角度分析中國文化產業這十年間重要政策、法規文獻的進程,并提出中國文化產業的熱點和核心問題[6]。臺灣學者孫華翔等也相繼提出文化產業化的焦點所在,也就是文化產業的核心價值在于文化創意的生成,而其發展關鍵在于具有國際競爭力的創造性和文化特殊性[7]。

(四)文化產業國際比較研究

聯合國科教文組織(UNESCO)2013 年5月公布的“2013創新經濟報告”[8]顯示近20年來全球創意文化產品的貿易增長了數倍,創意經濟不僅成為驅動各國經濟成長的引擎,還能創造就業機會和增加出口收入的效益。數據顯示2011年世界創意商品和服務貿易總額達到創紀錄的6240億美元,在2002年至2011年間的年均增長率為8.8%。踏入21世紀,文化產業產值領先的國家和地區包括美國、英國、日本、韓國、香港、臺灣、中國、新加坡、澳洲 、新西蘭等,占GDP由3%至18%不等,足見文化產業在世界各國和各地區經濟增長中的潛在力。

比較文化產業研究不僅能提供某一區域內的文化產業的可行性參考,更能夠通過比較發現共性,為世界范圍內的文化產業發展尋求預判和方法論[9]。在全球背景下,借助不同國家、地區之間在各種不同因素的影響下造成某種類似的文化產業、文化產品發展的案例比較,理解他國的文化產業,深刻把握不同文化、政治、經濟條件下的文化產業形態和其運行規則與發展規律,幫助廣州抓住文化產業戰略和戰術機遇,推進文化產業有效發展。而英國文化園區發展多為政府與民間企業一起合作為主導,尤為沒落的舊市區的興起而發展文化產業園區,推進城市更新、轉型和再造,其經驗尤為值得廣州規劃文化產業戰略、發展創新經濟和營銷廣州時作參考。

二、城市營銷策略與英國創意產業

(一)英國創意產業發展和產值

英國創意產業(Creative Industries)已發展多年,是歐洲國家發展文化產業的先驅,也是最早提出創意理念的國家。如The Beatles、The Rolling Stones和One Directions等樂隊和音樂組合、《媽媽咪呀》和《貓》等音樂劇、小說《哈利波特》和《指環王》系列等、“古墓奇兵”電玩、曼聯和切爾西等英超足球俱樂部,這些橫跨不同領域的文化符號都被全世界所熟知,其共同點都是來自創造很高收益的英國創意產業。多年文化產業的發展和調整,讓英國創意產業規模及質量上尤其突出于其他國家和地區,也帶給英國經濟和社會上很大的改變和競爭優勢。英國創意產業的成功,興起全球一股追求文化創意的旋風。繼英國之后,如中國、新加坡、澳洲和新西蘭等國家也均參考英國提出以文化為主軸的創意產業政策。英國政府的創意產業政策是目前國際上產業架構最完整的文化政策。

依據英國文化媒體暨體育部(Department for Culture, Media的and Sport- DCMS)對創意產業的定義,英國創意產業分為13項類別,即廣告(Advertising)、設計(Design)、流行和時尚設計(Designer Fashion)、藝術和古董市場(Art and Antiques)、電影和錄影帶(Film and Video)、音樂(Music)、表演藝術(the Performing Arts)、出版(Publishing)、互動休閑軟件(Interactive Leisure Software)、電視與廣播(Television and Radio)、軟件和電腦服務業(Software and Computer Service)、建筑(Architecture)、工藝(Crafts)。英國著名創意經濟學家約翰·霍金斯則將創意產業分為專利、版權、商標、設計四大類[10]。英國創意產業的發展策略大致可分為三個階段:第一階段為1998年及2001年分別提出“創意產業圖錄”報告,第二階段為2007年由The Work Foundation發布的“Staying Aheadthe economic performance of the UK’s creative industries”和第三階段2008年的“Creative Britain”(創意英國)政策。

在此之前,世界各國的文化政策的出發點皆大同小異:認為藝術具有教化的功能,精致藝術應該讓更多民眾認識,以提升國民的素養,促進社會的和諧。所以,博物館的設立、文化資產的保存、藝術的輔助等等,皆是為了達成前述的目標。然而,從上世紀80年代起,英國的文化政策卻出現了迥異于傳統文化政策的目標:以創造財富為目的。在這個目標與思維的主導下,文化活動變成了“產品”,觀眾則成為“消費者”,而政府的藝術補助變成了一種“投資”。

根據2013年5月英國官方發布的創意產業經濟統計(Creative Industries Economic Estimates)數據顯示,在2010年創意產業的附加價值毛額(Gross Value Added: GVA)共計362.9億英鎊,占全英GVA的2.89%;13類創意產業中,出版類的GVA所占比率最多,為115.6億英鎊,約占全英GVA的0.92%[11]。

(二)營銷目標的制定:“創意英國”戰略

許多國際性城市都將城市品牌的建立和營銷作為城市發展戰略的核心部分,認為城市品牌是基于城市的功能并反映了城市發展的愿景。文化產業帶來的經濟增長效應,增強了城市的硬實力,使一個城市在激烈的競爭中取得領先地位。在軟實力方面,文化產業通過文化滲透效應,重塑城市的整體形象,為城市帶來巨大的品牌效應。

英國政府較早地意識到創意產業對于城市品牌和國家形象建設的戰略作用,并且將創意產業的發展方向與城市營銷的戰略目標密切關聯,在城市發展中強調國家文化戰略的重要性。1990年,英國政府委托大英藝術委員會協同英國電影協會、行業委員會及各地區一起從事英國文化發展戰略的起草工作。經過兩年的調研、討論和論證,在1992年形成“國家文化藝術發展戰略”討論稿,1993年以《創造性的未來》為題正式公布。1997 年英國將文化創意產業作為國家重要產業加以重點政策支持,成立了英國“創意產業特別工作小組”,提出把文化創意產業作為英國振興經濟的聚焦點。1998 年出臺的《英國創意工業路徑文件》中更明確地提出了“創意產業”(Creative Industries)的概念。當創意產業的發展已經具備相當規模、速度和影響以后,從發展創意產業提升到建設全球“創意中心”,實施“Think UK”(創意英國)戰略[12]。

從英國發展的路程來看,創意產業通常與城市再生(Urban Renewal)相結合,特別是具有悠久歷史的城市或社區。當城市發展面臨轉型的瓶頸時,文化資產(Culture Heritage)便成為推動城市再生的主要資本,即能保存如歷史的建筑、工藝和生活方式等傳統文化,也能增進城市居民和外來游客的認同感,進而強化城市文化的價值。

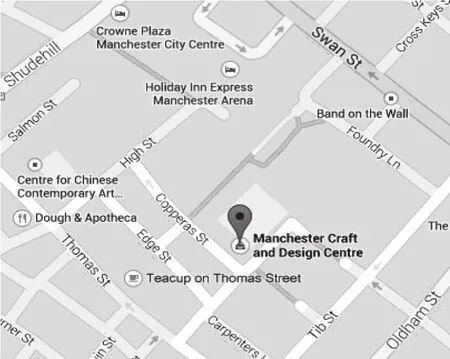

曼徹斯特是英格蘭第二大城市,也是英格蘭西北部地區的政治、文化、經濟和就業中心,更是英國城市重建再生的一個典范。在工業革命時期,蒸汽紡紗機的發明,曼徹斯特依仗其方便運輸的運河、充足供應的煤炭和創新的城市文化,紡織業得到迅速發展,并孕育了全新的紡織工業,使得這座城市迅速崛起[13]。但是,曼徹斯特的重工業設施在第二次世界大戰時遭受德國強力轟炸和破壞,導致紡織工業的沒落。戰后的曼徹斯特在城市重建過程中努力從制造業經濟向服務型經濟轉型。1980年代,由于史密斯市場(Smith Market)的搬出,大部分的盈利性組織和居民遷出,曼城北角區(Northern Quarter)只有極少數的酒吧和服裝批發商在此經營,出現大量的廉價租地。為此,市政府啟動商業改良區域(Commercial Improvement Area)方案,對開發商和店鋪租客給予政策上的鼓勵和實質性的補助金額。當地政府鼓勵文化創意維生的中小企業進駐北角區,保留現有的商業經營,扶助新的創意產業,并開發另類購物和夜間經濟,改建傳統海鮮市場,修建曼徹斯特手工藝和設計中心(Manchester Craft and Design Center,如圖1、2所示),成就了現在的曼徹斯特最有活力的文化景觀。工藝設計中心、中國藝術中心(Center for Chinese Contemporary Art)、各類型的文創工作室、俱樂部、酒吧和獨立唱片店遍布整個北角區。

圖1 曼城北角區, 來自Google Map

圖2 曼徹斯特手工藝和設計中心,來自百度圖片

(三)營銷手段的構建:政府與非政府組織的分工與相互配合

城市營銷的成效同城市圍繞此項工作所設計安排的組織機制是密不可分的。英國通過明確政府及非政府組織的作用與分工,構建城市營銷的組織機制來推進文化產業的發展。

政府組織是城市品牌、城市形象的重要代表者和城市營銷的核心運作者,同時也是文化產業相應的計劃、目標和政策的制定者,從而發揮主導、推動作用。在組織機構方面,英國成立了全國性的創意產業特別工作小組,由首相任負責人,負責組織協調指導全國的創意產業推進工作,包括產業政策、規劃計劃、預算和劃撥創意產業資金等,明確DCMS為全國創意產業的主管部門,各級地方政府也相應成立了自己的創意產業組織領導機構。

非政府組織承擔了中介和橋梁的作用,在經費贊助、宣傳推廣方面發揮重要作用。英國政府不直接干預市場及企業行為,從創意企業的培育、審核、認定、監督到人才、資金支持,全部由非政府組織負責實施,政府只對其進行資格認定、下達任務指標,并實行指導、監督,發達的非政府組織成為推動英國創意產業發展的一個重要因素[14]。

以倫敦為例,政府通過《大倫敦法案》(Great London Authority Act)的立法方式來明確倫敦市長的法定責任之一就是推廣倫敦的城市形象和發展旅游業等創意產業。發展文化產業是城市形象推廣的重要手段,而城市品牌的建立則是文化產業發展的主要目標。政府通過建立一體化的協調機制使得文化產業在城市營銷的核心思想下獲得可持續的發展。倫敦的營銷機構“訪問倫敦” (Visit London)在籌集運作資金方面是一個典型,它是由大倫敦市政當局(GLA)組織支持的,是倫敦國際和國內旅游業營銷和吸引投資領域的主導機構。其機構性質被設定為有限公司制,其資金主要來自于會募集、商業活動報酬和英國文化部、倫敦市長、倫敦發展局和倫敦政府協會等多個官方機構的撥款。由于“訪問倫敦”的出資方各異,因此其董事會的成員也來自各行各業,包括市長辦公室、倫敦發展局以及各類民間藝術文化組織。正由于“訪問倫敦”的經費主要來自于合作伙伴的募集,達成了其運作機制的企業化特征,即要通過自身的宣傳服務成果來爭取更多的合作伙伴和資金的募集,由此形成有效的內生激勵,要求自己不斷創新出更多符合市場需求的營銷產品和活動[15]。

同樣以曼徹斯特北角區為例,1990年代初,由新遷入的酒吧、餐廳的新業主組成的Eastside Association和曼城市政府達成發展策略的共識,并共同制定發展創意產業戰略計劃,形成了以資產所有者、開發商和市政府三方聯盟合作為政策執行的主體。市政府通過一系列大小規模的資助、管制手段、詳細的資產簡報、引導企業進行文化導向的產業,協助并成功說服房東和開發商參與計劃,為創意產業提供良好的發展前景和空間[16]。曼城北角區文創發展可以看到市政府以政策介入為主導,并協助資產所有者和開發商參與開發計劃,得以合理得處理市場力量無法滿足公共利益的狀況,從而有效的進行文化導向的城市發展空間。

(四)營銷內容的突出:文化資源的籌措配置與利用

將城市營銷的重點同城市經濟產業發展的重點契合起來,也是在城市中廣泛應用的立體營銷方式。一些歐美城市直接基于本城市的產業發展重點確立城市整體營銷口號,這既可以將營銷工作直接服務于城市的具體發展重點,又可以將政府、業界和社會統一在一個一致的發展旗幟下,實施營銷的分工與合作。

英國區域文化產業非均衡發展的狀況比較突出。從地域來看,英國是由大不列顛島和愛爾蘭島東北部及附近許多島嶼組成的島國,分英格蘭、威爾士、蘇格蘭和北愛爾蘭4個部分。由于各種有形和無形資源分布的差異性,英國各地區文化產業的發展狀況和程度也有差異。如英國首都倫敦以電影節、時裝節、設計節、游戲節為基礎,發展藝術、演藝、電影、時裝、設計、數字傳媒、音樂等產業,成為全球“創意城市”的典型。距倫敦 100 公里的牛津城是著名的大學城,英國借助名校品牌深度開發了文化旅游資源。英格蘭西北部利物浦是披頭士搖滾樂團的故鄉,現在發展成為英國音樂、藝術、博物館、足球隊等文化薈萃的名城,被譽為“創新之城”。蘇格蘭高原北部大峽谷的尼斯湖,利用水怪神話深度開發文化產業而聞名遐邇。北方之都曼徹斯特雖然在第二次世界大戰中受到重創,但通過一系列文化升級策略卻保住了往日大都市的地位[17]。

三、廣州文化產業分析

(一)廣州文化產業的內容及規模

近年來,廣州市以培育世界文化名城、建設新嶺南文化中心為目標,推動文化產業平穩發展,產業規模不斷壯大,在經濟社會發展中的地位不斷提升。

2012年全市實現文化產業增加值631.49億元,占GDP比重為4.7%,全市文化產業法人單位數達22686個,從業人員達26.14萬人,文化產業施工項目207個。按國家統計局文化及相關產業分類(2012)統計口徑,2013年全市文化產業增加值約為743億元,比上一年度增長17.7%,占GDP的比重約為4.82%。

2010—2013年,全市實現文化產業增加值分別為524.52億元、586.99億元、631.49億元、743億元。以法人單位新口徑數據統計看,全市文化產業增加值占全市地區生產總值的比重分別為4.88%、4.72%、4.7%、4.82%[18]。

目前廣州已初步形成了行業門類比較齊全的文化產業體系,涵蓋新聞出版發行服務、廣播電視電影服務、文化創意和設計服務、文化藝術服務、文化信息傳輸服務、文化休閑娛樂服務、工藝美術品的生產、文化產品生產的輔助生產、文化用品的生產和文化專用設備的生產等10個大類。 2012年,法人單位數排名前三的分別是文化創意和設計服務、文化產品生產的輔助生產、文化用品的生產,法人數分別為8575個、4119個和3686個。2012年全市文化產業完成固定資產投資106.6億元。其中,文化創意和設計服務完成投資22.57億元,文化產品生產的輔助生產完成投資22.48億元,文化休閑娛樂服務完成投資12.26億元。文化專用設備的生產和文化用品的生產分列第四、五位。廣州現有的113個較具規模的文化產業園區中,文化創意和設計服務、文化休閑娛樂類、文化用品的生產類的數量排名前三,分別為49個、14個、13個,三者占文化產業園區總數的67.26%[19]。

(二)廣州文化產業的管理機制

1.文化產業管理政策。一是提出了廣州市文化產業發展的宏觀規劃與戰略目標。廣州市政府在“十二五”期間陸續出臺《廣州建設文化強市培育世界文化名城規劃綱要(2011—2020)》和《廣州市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》等一系列的文件,對文化產業的功能定位、結構布局、產業體系都做出明確的規定。

二是對廣州市文化產業重點發展的領域做出了部署。《廣州市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》中提出將重點打造文化會展、新聞出版業、文化旅游、文化設備制造等文化服務行業,同時注重培育電子出版、創意設計、動漫游戲、影視后期制作文化博覽等新興的文化產業。以動漫游戲產業為例,近年來,廣州市政府相繼出臺扶植動漫和軟件產業發展的系列文件,2006年頒布《關于加快軟件與動漫產業發展的意見》,2007年頒布《廣州市進一步扶持軟件和動漫產業發展的若干規定》。在政策上鼓勵軟件和動漫產業的投資,吸引國內外大型軟件和動漫企業落戶廣州。在政府政策的引導下,廣州市網游動漫產業的發展在全國己經居于領先地位。2012年全市180家動漫重點企業資產合計231.70億元,實現營業收入106.69億元;年平均從業人數為2.40萬人,實現增加值56.68億元,比2011年增長8.0%[20]。

2.文化產業的管理措施。產業園區方面,由政府主導推動或是受到政府扶持保護的園區類型主要是文化產業中的傳統優勢領域以及新興重點培育的領域,這類園區的代表有廣州荔灣文化創意產業集聚區、中國進出口產品交易會展文化集群、廣州科學城ABC組團和天河軟件園等。廣州創意設計類產業園區數量為49個,占全部園區數量的43.36%,呈現出大發展、大繁榮的局面[21]。與創意設計類園區相比,廣州市文化藝術類園區數量較少,只有8個,且經營狀況不容樂觀,與廣州嶺南文化中心的地位不太相符。在園區政策方面,主要是對于動漫游戲等重點扶持的產業園區給予相應的資金支持、行政事務審批的便利和稅收的優惠等措施。而在文化產業園區的建設過程中,缺乏相應的認證標準,文化產業規劃與城市空間規劃的指導不足,園區內產業鏈的建設沒有受到重視。這導致大部分的園區定位不清晰,缺乏對自身產業特色的思考,一提文化產業園區就以創意設計類定位,容易陷入“有園區沒創意沒產業”的瓶頸。這些都是今后廣州文化產業布局所要思考的問題。

人才引進方面,文化創意產業的發展離不開創意人才的吸納與培養。廣州通過打造文化與科技融合的示范基地,為人才的引進提供載體,廣州高新區2012年實現文化科技產業產值310億元,同時擁有兩院院士27名,碩士、博士8600名[22]。廣州市在留住人才方面也有所舉措,頒布的《關于廣州市加快文化事業發展若干政策的意見》中規定對高層次優秀文化人才在住房、戶籍、生活待遇、養老保險及家屬隨遷等方面給予特殊政策,并允許他們以文化品牌、創作、和科研成果等生產要素占有單位的股份或參與收益分配[23]。不過,根據2013年廣州市對動漫重點企業的統計調查,在各項指標中,人才被認為是影響企業做大做強動漫業務的最主要因素,占49.1%;但企業對動漫產業的人才環境的滿意度卻是最低的[24]。這個反差說明廣州的文化產業面臨人才不足的困境。

3.文化產業的管理機構。目前文化產業發展中的各個環節都被人為地劃分到不同的部門進行管理,廣州市并沒有成立專門管理部門對這些相關領域進行協調與組織,容易造成權限不明、職責不清。全市文化產業行政人員編制僅為5人,12個區文化產業行政部門沒有編制、人員,管理經費缺乏[25]。

(三)文化產業的管理手段

文化產業的行業管理就是指文化產業內的各行業規劃、組織、協調以及溝通的一種產業管理體制。在文化產業發展中,行業協會等中介機構可以起到溝通政府與文化企業的重要作用,同時也是文化產業管理的重要輔助性力量。廣州文化行業協會并沒有獲得相對獨立的地位,行業協會的成立需要在政府的主導之下進行。比如在 2009 年 11 月,由廣州市政府出面牽頭,推動成立了廣東省動漫專業委員會,密切各從事動漫研發設計和衍生品生產的各企業交換行業信息、互通有無,使得企業間的合作產生集聚效應,促進行業發展。

(四)廣州文化產業的消費與市場

2012年,廣州城市居民家庭人均文化娛樂消費支出為4020.59元,占城市居民家庭人均消費性支出的13.2%;廣州農村居民家庭人均文化娛樂消費支出為1133.41元,占農村居民家庭人均消費性支出總額的10.3%;全市文化產品進出口總額為136.15億美元,比上年增長8.5%,其中出口達到59.59億美元,進口額為76.56億美元;對廣州市重點文化企業的調查統計中發現,在海外市場的銷售比例為50%及以下的企業占總體企業的80%,銷售比例為50%以上的企業占總體企業的20%。

部分重點發展領域在市場占有率取得一定優勢。以廣州動漫游戲產業為例,其中番禺就有各類動漫游戲企業600多家,游戲及其配套產業年總產值達300多億元,占據國內市場60%以上的份額;產品遠銷中東、東南亞、歐洲等數十個國家和地區,占據全球動漫游戲機市場近20%的份額[26]。但對于廣州文化產業的整體發展水平來講,市場占有率并不高。廣州的文化企業要想培育國內市場,開拓海外市場,就必須做強優勢文化項目,培育自身的核心競爭力,形成具有跨國傳播力的強勢文化品牌。

(五)廣州文化產業發展的制約因素

1.政府的文化產業戰略需要逐步細化與落實。近年來,廣州市在“十一五”規劃、“十二五”規劃和《廣州建設文化強市培育世界文化名城規劃綱要(2011—2020)》等多個綱領性文件中對文化產業進行戰略定位和規劃指導,明確了文化產業在轉變經濟發展模式和城市轉型升級中的重要地位[27] [28]。從時間上看,目前廣州市還缺乏一個統籌性的文化戰略規劃作為指導,大部分涉及文化產業的文件效力和指導內容都是針對一個相對較短的時間段,一般是五年或十年,這對于政策的連續性和關聯性提出了很高的要求,否則就容易出現重復建設、浪費資源的弊端。從內容上看,大部分涉及文化產業的政府文件都是以規定、指導意見等形式發布,沒有從立法的層面對文化產業的發展進行闡述,而且文件的內容多重視宏觀目標的表述,對具體措施方面則缺乏相關的配套文件做補充說明。這容易造成企業與政府之間的溝通成本增加,政府對于重點發展的領域給予較多的政策支持與指導,例如動漫游戲行業,但對于其他的文化行業則明顯指導不足。

2.文化資源的利用率需要提升。廣州作為嶺南文化的中心,蘊藏著豐富的文化資源,如果這些文化資源可以充分開發與利用,將會對文化產業起到很好的助推作用,同時有利于產業的可持續發展。從廣州文化產業的法人單位數、完成固定資產投資額、產業園區數量等數據來看,廣州文化產業發展規模較大的領域分別是文化創意和設計服務類、文化休閑娛樂類和文化用品的生產類,這些領域中能展現并發掘廣州本土文化資源的企業并不多,很多都是注重生產經營的環節,并沒有從源頭上重視文化資源的利用。以動漫產業為例,52.2%的核心企業沒有自主版權,有20項及以上自主版權的企業僅占14.8%。對本土文化資源的利用還有很大的提升空間。

3.文化產業的管理需要加強。文化產業園區的建設過程中,缺乏相應的認證標準,文化產業規劃與城市空間規劃的指導不足,園區內產業鏈的建設沒有受到重視。廣州的文化產業人才政策沒有形成體系,只是在部分文件的個別條文中有所提及,缺乏具體的細則,執行力較弱。廣州市并沒有成立專門管理部門對這些相關領域進行協調與組織,容易造成權限不明、職責不清。全市文化產業行政管理隊伍還沒有建立起來。行業協會的紐帶作用和行業組織、服務、帶動、集聚功能亟待加強。

四、英國文創對廣州文化產業的啟示與建議

(一)加強文化產業資訊系統

英國發展創意產業的成功在于其產業發展政策的制定是建立在客觀的產業統計資訊的基礎上。英國政府將文化產業范疇統計為13大類,其各大城市再依據其產業分類,深入統計和普查自身產業的市場、財務、技術和趨勢,并配合各自城市的文化特色,集中城市的資源和資金,重點扶持具有競爭優勢的文化產業,降低文化產業的風險,有助于人才的投入和創業的意愿。廣州應加強產業資訊系統,配合自身城市競爭力和條件,因地制宜支持具有優勢的文化產業。

(二)擴大文化產業空間,協助創造產業口碑

英國城市的文創產業和文創觀光往往是由地方政府為主導,配合區域經濟戰略,加上英國中央政府頒布適宜的政策、法律和多元的財務支持,尊重地方認同,并鼓勵多元化,發展符合地方特色的文化產業。以曼徹斯特的北角區為例,英國發展文化產業不以新開發區為文化創意場地,而是與老城區相結合,保存其歷史的建筑、工藝或生活方式等當地的文化資產,重新規劃城市空間,再創造城市的復興。

另外,來自社會和市民的自發力量更是英國文創最具特色的因素,英國市民的參與對文化產業公私合伙(Partnership)執行機制和城市文化產業決策影響最深。企業和市民的積極參與,以及政府的支持為英國文化產業蓬勃發展和品牌打造,奠定了穩定的基礎。這種長期戰略及整合管理、政策和地理邊界的能力,與當地社區的鼎力支持和強烈的愿景,使得英國創意城市能得到更大的發展空間。

而反觀過去十年,廣州政策和開發商多以千篇一律地以商務中心區(CBD, Central Business District)、購物中心(ShoppingMall)和住宅區等模式進行開發,眼界相對短淺,較缺乏以文化為主導的創新眼光。英國政府對文化產業園區的開發,多是利用多元化的資金來源,重新開拓沒落的舊街道或市區,發展兼顧商業利益和文化多樣性,追求創新的文化產業園區。廣州文化產業園區的產品服務品類相對單一、低端,民間資金引入比較低效,渠道相對同一化,市場化及創新度較缺乏。廣州文化產業應注重產業化和創新,鼓勵文化性投資,可通過持續推動有助于文化產業發展的競賽,大力提倡創意文化產業;建立并協助客觀的專家口碑,有助于從業者的市場營銷與開拓。

當然,由于國情、政治、經濟和規劃體系的差異,以及工業化進程、城市發展歷程的差異,學習國外經驗不能不考慮其差異性。創意城市的發展是不能從其他成功的案例直接復制的,必須從自身城市的歷史脈絡去摸索前進的路徑。英國城市與廣州城市從城市密度、土地使用分布、到環境和歷史保存,從城市的建設到使用城市的方式等,有重大的差異。因此,英國創意產業分類方式和構架并不完全適合廣州,從英政府的創意產業報告中,較少提及其文化性和社會性的寓意。廣州發展文化產業在經濟性指標方面可參考英國創意產業的研究,而在產業的分類、文化性和社會性上,廣州發展文化產業應考量其發展現況和整體中華文化市場的細分合理利用獨特的自然與文化資源,致力于保存歷史建筑和城市發展之間的協調,推動地區特色文化產業的發展。透過文化創意將城市形象重塑和轉型,使城市成為一個可消費的對象,大力推銷其城市文化,打造屬于本土的城市文化品牌。廣州城市擁有讓人羨慕的文化資源,在過去幾年的努力打造創意城市的成果有一定的成果,但廣州城市需要改善的地方仍有很多,為此仍需摸索創意城市應該怎么更有效地經營。

參考文獻

[1]戴維·思羅斯比著,王志標,張崢嶸譯. 經濟學與文化[M]. 北京:中國人民大學出版社,2011.

[2]大衛·赫斯蒙德夫,張菲娜譯. 文化產業[M]. 北京:中國人民大學出版社,2007 .

[3]Sable, K.A., & Kling, R.W., (2001), The Double Public Good: A Conceptual Framework for “shared experience”, Values Associated with Heritage Conservation, Journal of Cultural Economics, 25.

[4] Cliffs, G. (2005), The Lexical Semantics of Culture, Language Science, (1).

[5]Landry, C., (2008), The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators (2nd ed.), Routledge.

[6]向勇等. 文化立國,我國文化發展新戰略 [M]. 北京:北京聯合出版公司,2012.

[7].孫華翔. 文化創意產業之產業定義,2003文化創意產業:全球思考、臺灣運動國際研討會. 臺北:行政院文化建設委員會,2003.

[8].聯合國教科文組織,聯合國開發計劃署. 創意經濟報告2013—拓展本土發展途徑 [M]. 北京:社會科學文獻出版社,第一版.

[9]蔡尚偉,秦珍子. 論“比較文化產業學”的構建. 人民網,2007年10月8日,http://media.people.com.cn/BIG5/22100/54430/54431/6348984.html

[10]Department for Culture, Media & Sport, “Creative Industries Mapping Documents 2001”, 9 April, 2001 [11]Department for Culture , Media & Sport, Creative Industries Economic Estimates-Full Statistical Release, 8 Dec. 2011.

[12]李雪玲,高長春. 國際創意產業發展經驗解讀及其對我國的啟示[J]. 現代管理科學,2009年第8期.

[13]維基百科,http://zh.wikipedia.org/

[14]劉平. 英國、日本、韓國創意產業發展舉措與啟示[J]. 社會科學,2009年第7期.

[15]屠啟宇. 城市營銷管理的戰略規劃、組織機制和資源配置——基于國際案例的研究[J]. 社會科學, 2008年第1期.

[16]張錦俊. 由英國經驗看文化創意產業、文化園區規劃與都市活化[J]. 科技發展政策報道,2007年第5期.

[17]陳美華,陳東有. 英國文化產業發展的成功經驗及對中國的啟示[J]. 南昌大學學報 (人文社會科學版), 2012年9月.

[18] [19] [20] [21] [22] [24] [25][26]甘新. 廣州文化創意產業發展報告(2014)[M]. 社會科學文獻出版社, 2014.

[23]張瑩瑩. 廣州加快文化創意產業發展的政策支持體系研究[P]. 廣州大學2012年碩士論文, 2012.

[27]市社科規劃辦. 廣州市哲學社會科學發展”十二五”規劃綱要(2011-2015), http://www.guangzhou.gov.cn/node_1412/node_1424/2012/03/28/1332917789383758.shtml

[28]廣州建設文化強市培育世界文化名城規劃綱要(2011-2020年), http://www.gzedu.gov.cn/gov/GZ04/201102/t20110224_12268.html,2011-2-23.

(責任編輯:李鈞)

Comparative Studies on Cultural and Creative Industry between Guangzhou and Britain Cities

Fu Mimi

Abstract:Along with the process of globalization, Cities have to compete themselves as the way of Companies. For decades, Cultural Industry has brought both economic profit and famous Icon to western cities. Combining cultural industry and economic growth is not only a culture policy but also an economic one. Using cultural industry to promote economic growth is a popular trend. Joining the fast city developing process in China, Guangzhou faces difficulties on how to maintain its privileges and sustainable development. It seems that promote city marketing with cultural industry is the only way that Guangzhou could obtain develop resources and promoting its competiveness. Nowadays, the cooperation and interactive development of cultural work and industry only focus on making general definitions and identifications. Systematic analysis, especially special analysis in the prospect of economics is missing, so that culture with economic profit cannot be identified clearly. The essay tends to make comparative studies of cultural industry between Guangzhou and other Britain cities, in order to bring forward the key issues of the success path of Britain cultural and creative industry for Guangzhou to draw lessons on and reduce the probing time and incorrectness.

Keywords:cultural industry, city marketing, urban culture, comparison

作者簡介:傅蜜蜜,廣東外語外貿大學國際學院講師,廣東外語外貿大學外國文學文化研究中心在讀博士,研究方向為比較文化、城市文化、城市營銷、戰略管理等。

【基金項目】獲2013年度廣東外語外貿大學校級青年聯合基金項目:《創新經濟視角下的廣州城市整合營銷策略研究》資助,項目號:13s36。

【中圖分類號】G114

doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2016.01.013