《丹溪心法》治療脾胃病方劑用藥特點分析

李熙 劉樹春

摘要:目的 應用數據挖掘技術分析《丹溪心法》治療脾胃病方劑用藥特點,為臨床治療脾胃病提供參考。方法 以《丹溪心法》為檢索源,采集朱丹溪治療脾胃病的相關方劑,按照統一標準加以人工干預和規范處理。利用頻數統計確定治療脾胃病的常用藥物。通過建立共現矩陣、聚類和網絡可視化分析常用藥物的配伍特點和相互關系。結果

共納入處方105首,涉及中藥150種。炙甘草、陳皮、白術、人參、茯苓等17種中藥是治療脾胃病的常用藥物。結論

朱丹溪在治療脾胃疾病時重視補益脾胃,尤其重視清養脾胃,養胃氣,益陰精:用藥主要以甘溫補氣為主,輔以辛、苦之藥以行氣祛濕。

關鍵詞:《丹溪心法》:脾胃病:用藥特點:數據分析

中圖分類號:R289.3 文獻標識碼:A 文章編號:2095-5707(2016)01-0030-04

朱丹溪對于脾胃病的論治有獨到的見解,其論治理論值得現代中醫研究者的深思和挖掘。丹溪取法張仲景、李東垣之脾胃病治法,并對其中理論加以繼承發展,較東垣只重視脾陽又深化了一步,可謂青出于藍而勝于藍。而這一重視脾胃的學術觀點卻被后人忽視。《丹溪心法》是研究朱丹溪治病理念的重要文獻,非丹溪親著,是其親傳弟子根據其學術經驗和平素所述纂輯而成,其中包含大量朱丹溪治療疾病所應用的方劑。分析《丹溪心法》中治療脾胃病的方藥,可以理清朱丹溪治療脾胃病的理法規律和組方用藥特點。

數據挖掘是從大量的、不完全的、有噪聲的、模糊的、隨機的實際應用數據中,提取隱含在其中的但又是潛在有用的信息和知識的過程。應用數據挖掘技術分析中醫個體化診療信息特征,提煉出其中蘊藏的新理論、新方法,可實現中醫藥經驗的有效總結與傳承。本文應用數據挖掘技術分析《丹溪心法》中治療脾胃病方劑的用藥特點,為臨床治療脾胃病提供參考。

1資料與方法

1.1數據來源與收錄標準

以《丹溪心法》為檢索源,依據《中醫內科學》中對脾胃病的定義,篩選出《丹溪心法》中的痢、泄瀉、燥結、吐血、嘔吐、惡心、咳逆、翻胃、吞酸、痞、嘈雜、傷食、內傷、積聚、心脾痛、腹痛、脾胃章節中有明確藥物組成的口服方劑,且劑量準確、主治明確、非固定單一證型的治療方劑。重復出現的方劑只計1次。

1.2數據清洗

對收集到的方劑及組成中藥按照《中藥學》加以人工干預和規范處理。例如,將熟芐統一為熟地黃,肉從蓉統一為肉蓯蓉等。《丹溪心法》中對半夏的描述有半夏、法半夏、炮半夏等,統計時分開討論。將采集的信息和原始資料進行二次核對,確保信息無誤后錄入Excel表,建立數據集。

1.3數據分析

1.3.1中藥的數據抽取和頻數統計 應用書目信息共現挖掘系統(BICOMB),對方劑數據集里的中藥數據進行提取和統計,按出現頻次從高到低排列,取高頻應用的中藥作為朱丹溪治療脾胃病的常用中藥。并按照《中藥學》的中藥性味和分類,對常用中藥進行性味和分類統計,找出其用藥的性味和分類特點。

1.3.2 中藥的共詞分析 應用BICOMB軟件將常用中藥按在方劑中共同出現的頻次建立共現矩陣;應用NetDraw社會網絡軟件建立聚類和網絡可視化分析常用藥物的配伍特點和相互關系。

2結果

2.1《丹溪心法》治療脾胃病方劑的常用中藥

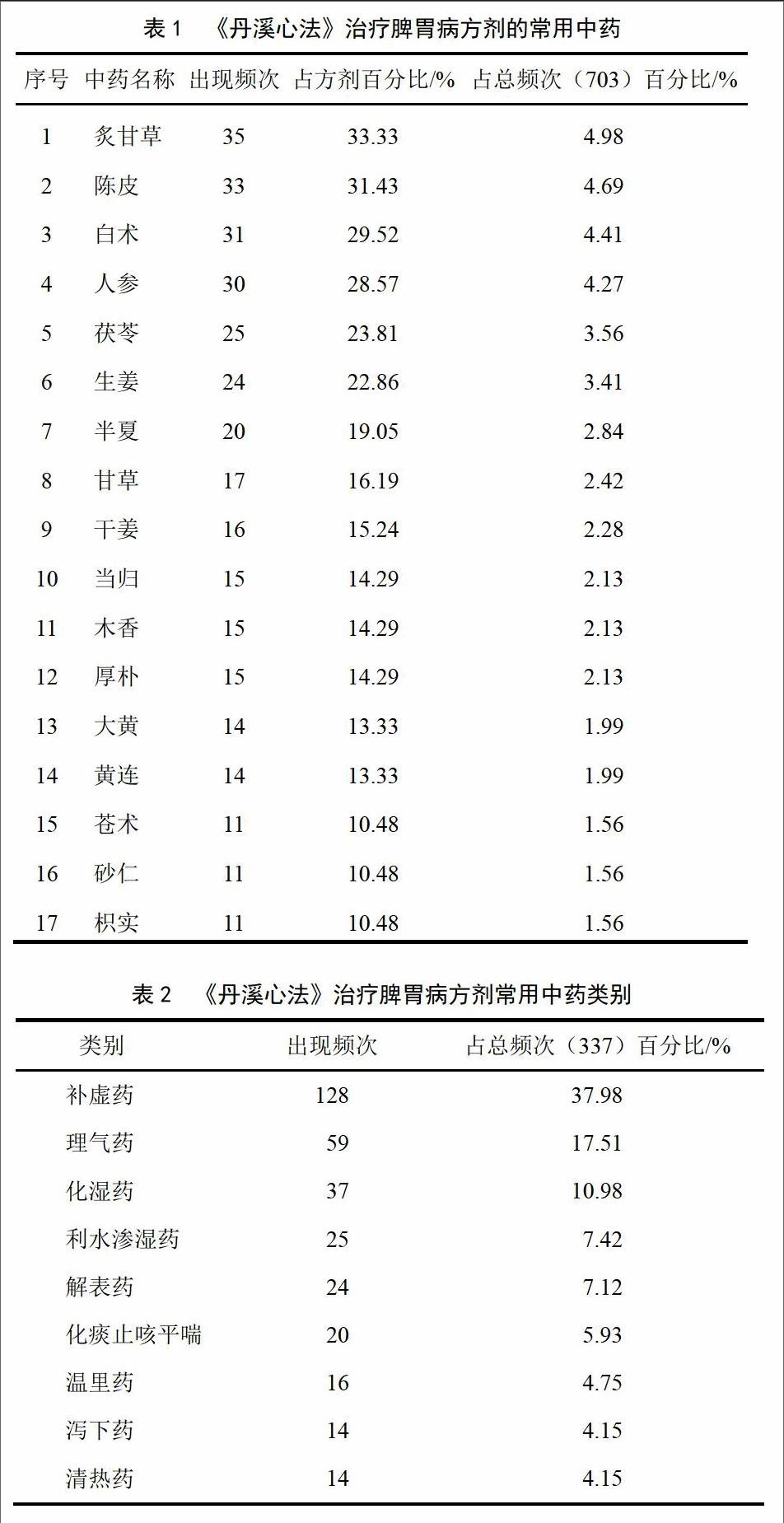

《丹溪心法》中符合本研究要求的方劑共105首,涉及中藥150種,合計出現703次。雖然這些中藥對于治療脾胃病都有作用,但是有些中藥的應用頻率極低。研究醫家的治療思路主要是觀察其方中的主體部分,即在同類方劑中的常用中藥。因此選擇在方劑中出現頻次>10%的中藥作為常用藥物,共17種,只占全部中藥的11.33%(17/150),但累計出現頻次已經達到47.94%(337/703)。詳見表1。

2.2《丹溪心法》治療脾胃病方劑常用中藥的類別

對《丹溪心法》治療脾胃病的17種常用中藥進行分類,分屬9個類別,共出現了337次,包括補虛藥、理氣藥、化濕藥、利水滲濕藥、解表藥、化痰止咳平喘藥、溫里藥、瀉下藥、清熱藥,見表2。《丹溪心法》治療脾胃病用藥以補虛為主,其次是理氣、化濕。

2.3《丹溪心法》治療脾胃病方劑常用中藥的性味

《丹溪心法》常用中藥藥性共出現了337次,藥味共出現了534次,其性味的構成比詳見表3和表4。其中溫熱藥排在第一位,性味平和藥次之,寒涼藥多為專癥和相佐使用。在藥味上,苦、辛、甘3種藥味的中藥使用最多。

2.4《丹溪心法》治療脾胃病常用中藥的共詞分析

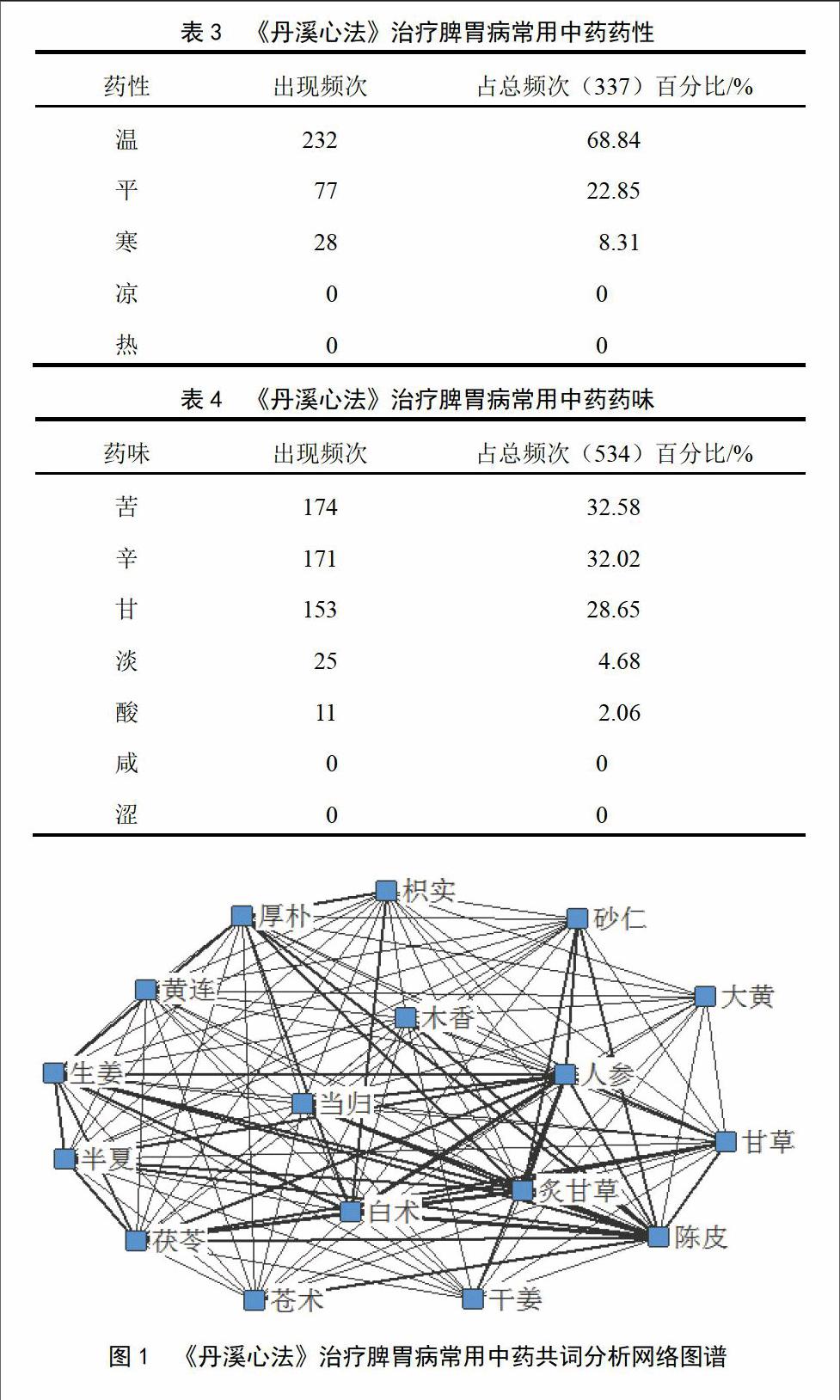

對《丹溪心法》治療脾胃病的17種常用中藥進行共詞分析,獲得共現次數較高的藥對,依次為:人參-炙甘草(19),白術-人參(18),炙甘草-白術(15),白術-陳皮(15),白術-茯苓(13)等。從常用中藥聯合應用的特點分析,治療脾胃病的方劑主要是以六君子湯(人參、白術、茯苓、甘草、陳皮、半夏)為基礎原型,進行加減,見圖1。

3討論

3.1重視脾胃在健康中的作用

從致病角度,朱丹溪認為疾病的生成與脾胃受損有直接關系。朱氏在其《格致余論》中提出“因縱口味,五味之過,疾病蜂起,病之成也”。而脾胃受損的原因,可以歸納為“謀慮神勞,動作形苦,嗜欲無節,思想不遂,飲食失宜,藥餌違法,皆能致傷”。脾胃為人身“中宮”,脾主升清,胃主降濁,脾胃升降是人體生理代謝的重要環節,一旦飲食失宜、七情內傷、動作勞苦等,長期侵襲人體,都可使脾土受損,轉運失職。胃雖受谷,不能運化,從而不能吸收水谷精微,元氣不足,導致諸身虛證。很多疾病的發病機理都是由于脾胃受損,因此朱丹溪在治療疾病和保健上尤其重視脾胃。

3.2治療脾胃病以補益為主

從養生和治療方面,丹溪認為“補腎不如補脾,脾得溫則易化而食味進,下雖暫虛,亦可少回”。丹溪晚年若有不爽,便自調脾胃以養之。把保養脾胃和調理脾胃提高到“上工治未病”的高度來認識。說明朱丹溪對脾胃的補益十分看重,也是其治療脾胃病用藥的特點,這從表2中補益藥的分量之大可見一斑。

3.3清養胃氣

丹溪首先提出脾陰之說,認為“脾有坤靜之德,有乾健之運”,人體健康取決于胃氣,而胃氣取決于清和之氣,“夫胃氣者,清純沖和之氣,人之所賴以為生者也”。臨證十分重視對胃氣的保護,無論邪氣強弱,一旦胃氣虛弱,必當先補胃氣。他認為,得一分胃氣則生,失胃氣則死。臨證用藥當顧護胃氣,勿過用辛香燥熱、寒涼生冷之藥,以免損傷胃氣。用藥當用清和之品,健運脾胃,助脾胃升清降濁。從而提出“味,陰也,氣,陽也。補精以陰求其本也,故補之以味。若甘草、白術、地黃、澤瀉、人參之類,皆味之厚者也”。所以丹溪在臨證上常選人參、白術健脾補氣,茯苓、蒼術健脾祛濕,配合厚樸、陳皮行氣燥濕。從圖1也可以看出人參、甘草以及白術與其他藥聯系最為廣泛,其中人參養氣,白術運脾,甘草從中調和,符合朱丹溪思想。由此觀之,朱丹溪在治療脾胃病用藥中注重清養脾胃,養陰兼顧養氣。

3.4甘溫益氣補脾扶正

在治療脾胃病的方劑中,溫藥用量非常大。因為丹溪對大量痰病進行反復研究和驗證后,認為“痰之為物,隨氣升降,無處不到”。而溫燥可祛濕病,濕得溫燥則豁然可收,因此采用溫燥之藥祛痰化濕,甘溫之藥燥濕健脾。同時認為“溫之以氣,夫勞倦所傷,溫者,養也。溫存以養,使氣自充,氣完則形完矣”。甘溫之物是氣的來源,所以丹溪注重甘溫補脾,益氣扶脾。而通過用藥的性味統計,可見苦、甘、辛藥用的非常多。苦,能泄、能燥、能堅,可助胃降濕濁。甘,能補、能和、能緩,甘潤以滋養脾胃,提升脾胃清和之氣。辛,能行、能散,可提升脾氣,提升了脾升清的功能。辛和苦對于脾胃的生理功能有著調節和改善的作用,脾胃自身功能改善才能對補益藥更好地吸收,甘的補益效果才能發揮到最大作用,否則就會出現患者久虛,用補益藥卻無效的問題。

丹溪上承李東垣脾胃之法,但沒機械照搬,而是提出其獨特的見解,在治療脾胃病時重視補益脾胃,尤其重視清養脾胃,養胃氣,益陰精。用藥主要以甘溫補氣為主,輔以辛、苦之藥以行氣祛濕。