平原湖區(qū)排澇模數(shù)計算方法的比較研究

羅文兵,王修貴,孫懷衛(wèi),范琳琳,錢 龍(.長江科學(xué)院農(nóng)業(yè)水利研究所,武漢 4000;.武漢大學(xué)水資源與水電工程科學(xué)國家重點試驗室,武漢 4007;.華中科技大學(xué)水電與數(shù)字化工程學(xué)院,武漢 40074)

0 引 言

隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人類活動的影響加劇,使得澇災(zāi)致災(zāi)因子、孕災(zāi)環(huán)境和承災(zāi)體情勢及其相互關(guān)系發(fā)生了顯著變化[1],現(xiàn)有除澇工程體系已無法滿足經(jīng)濟(jì)社會的減災(zāi)需求[2]。近年來,受全球氣候變暖影響,極端天氣尤其是短歷時強(qiáng)降雨發(fā)生頻率的增加,增加了澇災(zāi)的發(fā)生頻率。隨著我國南方平原湖區(qū)城市化進(jìn)程加快,導(dǎo)致排區(qū)下墊面條件和排澇特點均發(fā)生了顯著變化,城市化、土地利用類型變化和承載體脆弱性增加等下墊面條件的改變顯著提高了一定排澇標(biāo)準(zhǔn)下的排澇模數(shù)[3],從而對排區(qū)排澇提出了更高的要求。因此,開展南方平原湖區(qū)排澇模數(shù)計算方法的研究對于合理確定排澇系統(tǒng)規(guī)模、有效控制澇災(zāi)損失和保障糧食安全具有重要的現(xiàn)實意義。

目前,關(guān)于排澇模數(shù)的計算方法比較成熟。國內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了大量研究,如意大利、希臘、法國和西班牙等國家,在小流域農(nóng)業(yè)排區(qū)廣泛使用連續(xù)法、運動法和綜合流量過程線法(S.C.S)等,并取得了不錯的效果[4]。我國20世紀(jì)60年代提出了華北地區(qū)六省一市排澇模數(shù)的計算公式和有關(guān)參數(shù),以及南方平原地區(qū)排澇流量的計算方法[5]。目前國內(nèi)常采用平均排除法[6,7]、經(jīng)驗公式法[8,9]、單位線法[10]和水量平衡法[11-14]、推理公式法[15]以及河網(wǎng)水力學(xué)模型法[16]等進(jìn)行排澇模數(shù)計算,并分析了排澇模數(shù)與水面率、調(diào)蓄庫容、綜合徑流系數(shù)、地面硬化率、水旱比、灌溉方式和土地利用方式之間的定量關(guān)系[11,12,17,18],以及不同圩區(qū)(城鎮(zhèn)圩區(qū)和農(nóng)業(yè)圩區(qū))的排澇要求對排澇模數(shù)計算方法的影響[19,20]。

可見,有關(guān)排澇模數(shù)計算方法的研究主要集中在各方法在不同研究區(qū)的適用性分析和不同計算方法的定性比較方面,而關(guān)于排澇計算方法的定量比較研究不足,尤其缺乏針對平原湖區(qū)常用的幾種排澇計算方法的定量比較。鑒于此,本文在定性比較各種常用排澇計算方法的基礎(chǔ)上,選擇四湖流域的螺山排區(qū)作為典型區(qū),開展了平原湖區(qū)幾種常用排澇模數(shù)計算方法(平均排除法、經(jīng)驗公式法、水量平衡法、河網(wǎng)水力學(xué)模型法)的定量比較研究,并對排澇計算方法的選取進(jìn)行了探討。

1 排澇計算方法

1.1 計算方法的原理和特點

國內(nèi)常用的計算方法主要有平均排除法、經(jīng)驗公式法、單位線法、水量平衡法、推理公式法以及河網(wǎng)水力學(xué)模型法等。其中平均排除法和經(jīng)驗公式法的原理和特點可參考文獻(xiàn)[21],以下主要介紹單位線法、水量平衡法、推理公式法以及河網(wǎng)水力學(xué)模型法的原理和特點。

(1)單位線法。常用的單位線法是利用瞬時單位線進(jìn)行排澇計算,其數(shù)學(xué)方程式如下:

(1)

式中:Γ為伽瑪函數(shù);n為水庫的個數(shù)或調(diào)節(jié)次數(shù)的參數(shù);k為線性水庫的蓄泄系數(shù),相當(dāng)于流域匯流時間的參數(shù)。

(2)推理公式法。我國目前應(yīng)用最廣泛的是水科院1958年提出的推理公式法,其形式如下:

(3)

式中:Qm為洪峰流量,m3/s;0.278為單位換算系數(shù);φ為洪峰徑流系數(shù);s為最大1 h雨量,或稱雨力,mm/h;F為流域面積,km2;τ為流域匯流歷時,h;n為暴雨遞減指數(shù);L為沿主河從出口斷面至分水嶺的最長距離,km;m為匯流參數(shù);j為沿流程L的平均比降(以小數(shù)計)。

(3)水量平衡法。通過下式進(jìn)行調(diào)節(jié)計算:

(4)

式中:Qt、qt為t時刻的入流、出流流量,m3/s,t=1,2,3,…;Vt為t時刻的河道蓄水量,m3;Vm為最高限制水位時的蓄水容積,m3;Δt為計算時間步長,h。

當(dāng)max(Vt,t=1,2,3,…)≠Vm時,則調(diào)整q,進(jìn)行試算,直至滿足max(Vt,t=1,2,3,…)=Vm為止,相應(yīng)的設(shè)計排澇流量Q=max(qt,t=1,2,3,…)。

采用涵閘自排時,排澇流量與澇區(qū)水位、承泄區(qū)水位、排澇涵閘寬度和底板高程等多種因素有關(guān),需要通過試算確定。采用泵站抽排時,需確定泵站每天的開機(jī)時間,同時為避免泵站頻繁啟動,還需確定啟排水位和停排水位,原則上,啟排水位不應(yīng)高于正常蓄水位,停排水位不應(yīng)低于湖泊水面其他功能(如取水、景觀、養(yǎng)殖、航運、生態(tài)等)要求的最低蓄水位。

(4)河網(wǎng)水力學(xué)模型法。該方法通過求解以水位和流量為變量的圣維南方程組來計算排澇流量。其方程組形式如下:

(5)

式中:x為河長,m;t為時間,s;A為過水?dāng)嗝婷娣e,m2;Q為流量,m3/s;h為水位,m;q為旁側(cè)入流量,m3/s;C為謝才系數(shù)(Chezy),m0.5/s;R為水力半徑,m;α為動量修正系數(shù);g為重力加速度,m/s2。

1.2 計算方法評述

平均排除法和經(jīng)驗公式法的評價可參考文獻(xiàn)[21]。單位線法以產(chǎn)匯流理論為基礎(chǔ),將匯流過程概化為凈雨經(jīng)過n個相同的線性水庫調(diào)節(jié)之后,在出口斷面形成的流量過程[10]。計算得到的洪峰流量是瞬時的或較短時段(如1~6 h)平均的洪峰流量,在具體計算中,考慮到水旱作物均具有一定的耐淹能力,一般需進(jìn)行削平頭處理。該法不僅考慮了洪水的峰值和量,還考慮了洪水全過程,但對資料要求較高,如需要設(shè)計雨型、時段單位線、平頭系數(shù)等資料。一般率定單位線所需資料比率定經(jīng)驗公式要求更高。由于平原地區(qū)(特別是平原湖區(qū))實測流量過程受人類活動影響較大,能用來率定匯流單位線的資料較少,故平原地區(qū)一般不采用單位線法。該法主要適用于1 000 km2以內(nèi)的山丘區(qū)設(shè)計洪水計算。目前,僅在廣東、江蘇等少數(shù)省份應(yīng)用。

推理公式法是在假定流域匯流時間內(nèi)降雨強(qiáng)度、徑流系數(shù)和匯流速度在時空上均勻分布、不考慮流域調(diào)蓄作用的基礎(chǔ)上建立的。該法既可得到洪峰流量,還可通過凈雨過程及采用“概化多峰三角形過程線”推求洪水過程線[22]。需要的資料主要有流域面積、干流河長和坡度、雨力、暴雨遞減指數(shù)、流域匯流歷時等。計算的關(guān)鍵在于確定流域的匯流時間,而決定匯流時間的匯流參數(shù)m與干流的河長和坡降密切相關(guān)。由于平原湖區(qū)干流坡降較小,水面調(diào)蓄作用較大,干流坡降較小的誤差容易引起m值較大的誤差,從而影響匯流時間和排澇流量。此外,由于該法沒有考慮流域的調(diào)蓄作用,故主要適用于坡降比較大的山丘區(qū)小流域設(shè)計洪水計算,一般不用于平原河網(wǎng)區(qū)排澇計算[15]。該法一般適用于500 km2以下中小流域設(shè)計洪峰流量的估算,但也有認(rèn)為適用于300 km2或50 km2以下流域,可見,運用的面積愈小愈能滿足推理公式的基本假定條件[15]。目前,該法主要用于廣東省茂名市、四川省一些市區(qū)小面積排水區(qū)的排澇計算。

水量平衡法是一種簡化模型計算方法,主要利用水文學(xué)方法,將排區(qū)內(nèi)的河網(wǎng)水系作為一個調(diào)蓄容積,以設(shè)計流量過程的調(diào)蓄計算推求設(shè)計排澇模數(shù)[11]。該法以水量平衡為原則,充分考慮了河道的調(diào)蓄作用[14],原理明確、計算簡單,對基礎(chǔ)資料的要求不高又有較高的計算精度,如需要泵站的啟排水位和停排水位、河道正常蓄水位和控制水位等資料,但未考慮水面比降的影響。該法適用于河道調(diào)峰作用明顯的城鎮(zhèn)圩區(qū)和調(diào)蓄能力較大的水網(wǎng)區(qū)或平原湖區(qū)的排澇模數(shù)計算[18],如浙江、廣東等南方地區(qū)以及部分濱湖水網(wǎng)地區(qū)。

河網(wǎng)水力學(xué)模型法主要通過求解河網(wǎng)非恒定流基本方程來模擬河網(wǎng)的水位和流量變化過程,進(jìn)而計算排澇模數(shù)。其機(jī)理明確,計算精確,但過程復(fù)雜,所需資料較多且難收集[14],如需要河道斷面、河網(wǎng)水系布置、邊界的水位或流量過程、河道糙率等資料。該法適用于面積較大平原區(qū)的排水河道和泵站規(guī)模、格局分析,如在浙江省杭嘉湖平原河網(wǎng)區(qū)采用河網(wǎng)水力學(xué)模型法進(jìn)行排澇計算[18]。

綜上所述,平均排除法和經(jīng)驗公式法主要通過計算排澇系統(tǒng)的最大流量或平均流量來推求排澇模數(shù),兩種方法對資料要求不高,又有一定精度,故在我國得到廣泛應(yīng)用并被現(xiàn)行規(guī)范推薦使用[23]。但兩種方法沒有考慮匯流在不同時段內(nèi)的變化,即不能得到流量過程,成果有均化的傾向[14]。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人口的不斷增長,對除澇提出了更高的要求,現(xiàn)代的排澇計算中僅考慮設(shè)計排澇流量是不夠的,還需考慮設(shè)計排澇流量過程,故需對平均排除法和經(jīng)驗公式法與其他考慮排澇流量過程的計算方法進(jìn)行比較。單位線法、推理公式法、水量平衡法和河網(wǎng)水力學(xué)模型法均考慮了匯流過程,即不僅可得到排澇流量和澇水總量,還可得到排澇流量過程。上述6種方法按其適用地區(qū)可分為兩類:一類為適用于平原地區(qū),如平均排除法、經(jīng)驗公式法、水量平衡法和河網(wǎng)水力學(xué)模型法;另一類則為適用于山丘區(qū),如單位線法和推理公式法。兩類方法的差別主要在于是否考慮了人類活動的影響、干流坡降較小和水面調(diào)蓄能力較大的情況。而對于適用于平原地區(qū)的4種方法,均可在調(diào)蓄能力較大的水網(wǎng)地區(qū)或平原湖區(qū)進(jìn)行應(yīng)用。其中,利用水量平衡法和河網(wǎng)水力學(xué)模型法計算的排澇流量與當(dāng)?shù)氐暮泳W(wǎng)特性和水面調(diào)蓄能力有關(guān)。

由此可見,對于同一地區(qū)其適用的方法有多種,由于其原理及特性不同,采用不同方法計算的排澇模數(shù)可能差異較大,故需對不同方法進(jìn)行定量比較,從而為準(zhǔn)確選擇排澇計算方法、合理評估現(xiàn)狀和規(guī)劃治澇工程的設(shè)計規(guī)模和排澇能力提供依據(jù)。

2 排澇模數(shù)計算方法的定量比較

2.1 研究區(qū)概況

選擇湖北省四湖流域的子排區(qū)——螺山排區(qū)作為多種方法定量比較的典型排區(qū)。該排區(qū)位于湖北省四湖流域南部,北面以四湖總干渠和洪排主隔堤為界,西部和南部抵長江干堤,東抵螺山電排渠,總排水面積935.5 km2,耕地面積為527.0 km2(其中水田309.0 km2、旱田218.0 km2)。該區(qū)地勢低洼,排水不暢,尤其在汛期,受長江水位頂托,易受澇災(zāi)。該區(qū)地勢自西北向東南方向傾斜,地面高程23.0~28.0 m,是湖北省監(jiān)利縣地勢最低區(qū)域。排區(qū)排水系統(tǒng)健全,共有沙螺干渠、前進(jìn)河、豐收渠等12條排水支渠匯入螺山總排渠,該渠寬度為40.0~100.0 m,渠底高程19.0~22.3 m;排區(qū)內(nèi)有螺山和楊林山2個一級排水泵站,總設(shè)計排水流量210.0 m3/s;還有多處二級泵站,總裝機(jī)容量13 495 kW,裝機(jī)流量126.6 m3/s,排水面積為378.8 km2。

2.2 排澇標(biāo)準(zhǔn)

排澇標(biāo)準(zhǔn)一般包括設(shè)計暴雨重現(xiàn)期、暴雨歷時和排澇時間。根據(jù)規(guī)定,設(shè)計暴雨重現(xiàn)期一般采用5~10年一遇[23],設(shè)計暴雨歷時一般采用1、3、7 d等時段,設(shè)計排澇天數(shù)視設(shè)計暴雨歷時不同而異,旱作物為1~3 d,水稻3~5 d[23]。根據(jù)湖北省平原區(qū)現(xiàn)有排澇標(biāo)準(zhǔn),分別選取5年一遇、10年一遇1日暴雨3日排除和3日暴雨5日排除的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排澇計算。

2.3 排澇模數(shù)的計算

2.3.1平均排除法和經(jīng)驗公式法計算排澇模數(shù)

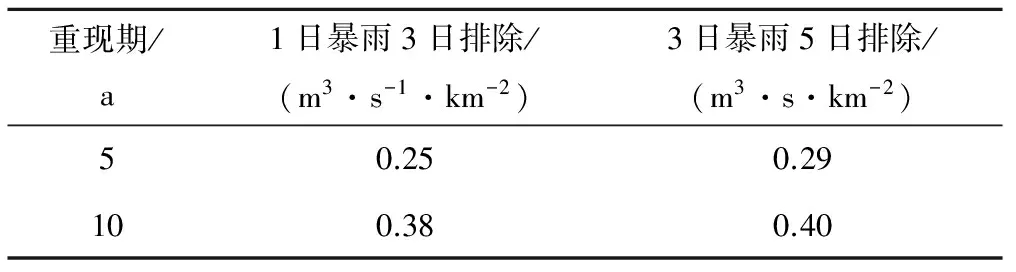

采用排區(qū)內(nèi)的螺山、朱河和尺八3個雨量站1960-2011年共52年的日降雨量資料進(jìn)行排頻得到2種重現(xiàn)期下的設(shè)計暴雨,接著分下墊面產(chǎn)流計算得到排區(qū)設(shè)計凈雨量,最后利用兩種方法進(jìn)行排澇模數(shù)計算。具體計算過程詳見文獻(xiàn)[21],其結(jié)果見表1。

表1 平均排除法和經(jīng)驗公式法計算得到的排澇模數(shù)

2.3.2水量平衡法計算排澇模數(shù)

通過排頻得到2種重現(xiàn)期下的設(shè)計暴雨,并根據(jù)典型雨型推求設(shè)計暴雨過程,接著分下墊面產(chǎn)流計算得到設(shè)計凈雨過程,然后采用瞬時單位線對設(shè)計凈雨進(jìn)行坡面匯流計算得到設(shè)計流量過程,最后利用水量平衡法進(jìn)行排澇模數(shù)計算。

(1)設(shè)計暴雨。

①設(shè)計暴雨量。設(shè)計暴雨量的推求同上述平均排除法和經(jīng)驗公式法。不同的是:對于1日暴雨量,常采用設(shè)計24 h暴雨以1 h為時段進(jìn)行逐時段計算。故需將排頻計算得到的2種重現(xiàn)期下的1日暴雨量,轉(zhuǎn)換為24 h暴雨量,其公式如下:

P24 h=1.1P1 d

(6)

式中:P24 h為設(shè)計24 h暴雨量,mm;P1 d為設(shè)計1日暴雨量,mm。

②設(shè)計暴雨過程。24 h和3日設(shè)計暴雨量的時程分配采用相關(guān)圖表提供的典型分配過程,計算時段分別取1 h和6 h,從而得到設(shè)計暴雨過程。

(2)設(shè)計凈雨。設(shè)計凈雨計算同上述平均排除法和經(jīng)驗公式法。不同的是:需逐時段進(jìn)行計算,從而得到設(shè)計凈雨過程。

(3)設(shè)計流量。根據(jù)排區(qū)的特征參數(shù),求得參數(shù)n和k,代入式(1)即可得到瞬時單位線。將瞬時單位線轉(zhuǎn)換成時段單位線,再通過線性疊加的方法計算得到設(shè)計流量過程。

(4)排澇模數(shù)計算。對于1日暴雨3日排除,采用設(shè)計24 h暴雨以1 h為時段進(jìn)行逐時段計算,直至第72 h時段末河道水位降至控制水位;而對于3日暴雨5日排除,采用設(shè)計72 h暴雨以6 h為時段進(jìn)行逐時段計算,直至第120 h時段末河道水位降至控制水位。河道正常蓄水位為25.2 m,控制水位為28.0 m。根據(jù)排澇泵站的調(diào)度規(guī)則,泵站的啟排水位為24.5 m,停排水位為22.5 m。計算時將設(shè)計流量過程作為河道的入流過程,采用試算法確定泵站的設(shè)計流量。通過調(diào)蓄計算得到2種重現(xiàn)期下的排澇模數(shù),見表2。

表2 水量平衡法計算得到的排澇模數(shù)

2.3.3河網(wǎng)水力學(xué)模型法計算排澇模數(shù)

本文采用由丹麥水力研究所(Danish Hydraulic Institute,簡稱DHI)開發(fā)的河網(wǎng)一維數(shù)學(xué)模型MIKE11進(jìn)行排澇計算。其具有算法可靠、計算穩(wěn)定、界面友好、前后處理方便、對各類水工建筑物有強(qiáng)大的模擬功能等突出優(yōu)點,同時在防洪排澇等水利工程設(shè)計中,比傳統(tǒng)的計算方法更高效而準(zhǔn)確[24]。而對于產(chǎn)流則選用由美國農(nóng)業(yè)部水土保持局(Soil Conservation Service)研制的小流域設(shè)計洪水模型——SCS模型[25]。該模型具有結(jié)構(gòu)簡單、所需資料容易獲取、輸入?yún)?shù)少、適應(yīng)性廣、可操作性好以及模擬結(jié)果準(zhǔn)確度較高等優(yōu)點[26],并能描述不同植被覆蓋、土壤和前期土壤濕潤程度條件下的降雨徑流關(guān)系,對于排區(qū)產(chǎn)流計算有一定的指導(dǎo)意義。

通過排頻得到2種重現(xiàn)期下的設(shè)計暴雨,并根據(jù)典型雨型推求設(shè)計暴雨過程,接著根據(jù)研究區(qū)河網(wǎng)水系、土地利用情況等對排區(qū)進(jìn)行分區(qū),利用SCS模型對各分區(qū)進(jìn)行產(chǎn)流模擬,然后通過SCS匯流單位線將各子區(qū)的產(chǎn)流量匯至各分區(qū)對應(yīng)的河道入口,并將這部分水量作為旁側(cè)入流(外邊界條件)引入到MIKE11模型的河網(wǎng)中進(jìn)行排澇計算。其計算結(jié)果見表3。

表3 河網(wǎng)水力學(xué)模型法計算得到的排澇模數(shù)

2.4 4種方法計算結(jié)果的比較

將4種方法計算得到的排澇模數(shù)列于表4。

由表4可知,在同一重現(xiàn)期下,1日暴雨時,水量平衡法計算得到的排澇模數(shù)最大,而河網(wǎng)水力學(xué)模型法計算得到的排澇模數(shù)最小,水量平衡法計算的結(jié)果相對其他3種方法增加的比例在15.2%~127.3%之間。3日暴雨時,經(jīng)驗公式法計算得到的排澇模數(shù)最大,而河網(wǎng)水力學(xué)模型法計算得到的排澇模數(shù)最小,經(jīng)驗公式法計算的結(jié)果相對其他3種方法增加的比例在15.0%~58.6%之間。

表4 4種方法計算得到的排澇模數(shù)

通過比較上述4種方法計算得到的排澇模數(shù)可知,在除澇規(guī)劃中,綜合考慮到保護(hù)對象特點和近期極端天氣概率增加等因素,在4種方法都適用的條件下,應(yīng)按4種方法計算的排澇模數(shù)的大小來選擇。當(dāng)設(shè)計暴雨為1日暴雨時,為了保證保護(hù)區(qū)的安全,應(yīng)按水量平衡法計算的排澇模數(shù)規(guī)劃排澇工程;而當(dāng)設(shè)計暴雨為3日暴雨時,則按經(jīng)驗公式法計算的排澇模數(shù)規(guī)劃排澇工程偏于安全。

3 討 論

1日暴雨時,水量平衡法計算的排澇模數(shù)最大,其原因在于3日排除時間太短,未能充分發(fā)揮主干道的調(diào)蓄作用;而平均排除法計算的結(jié)果與水量平衡法接近,其原因在于平均排除法計算得到的排澇模數(shù)是一個均值,隨歷時越短,求得的均值越大,從而越接近水量平衡法的計算結(jié)果。同一重現(xiàn)期1日暴雨和3日暴雨下,水量平衡法計算的結(jié)果均大于河網(wǎng)水力學(xué)模型法,其原因在于水量平衡法僅考慮了螺山總排渠一條干渠,而河網(wǎng)水力學(xué)模型法則還考慮了11條排水支渠,因此河網(wǎng)水力學(xué)模型考慮的調(diào)蓄能力要大于水量平衡法,從而導(dǎo)致河網(wǎng)水力學(xué)模型法的計算結(jié)果均小于水量平衡法。

平原湖區(qū)的排澇計算一般采用平均排除法、經(jīng)驗公式法、水量平衡法和河網(wǎng)水力學(xué)模型法。其中,平均排除法從暴雨排干的角度來評估排區(qū)的電排規(guī)模,而經(jīng)驗公式法則從排澇工程通過設(shè)計最大流量時不漫槽來確定工程規(guī)模,兩者在工程實踐中得到了廣泛的應(yīng)用,但這兩種方法沒有反映不同排區(qū)的地形、水網(wǎng)、植被覆蓋和地面硬化程度對流域產(chǎn)匯流的影響,適用于無控制水位要求的排區(qū)排澇計算。水量平衡法在平原區(qū)可較好地模擬河道水位變化,一般多以主干河道的調(diào)蓄為主,未考慮支流等河道的調(diào)蓄,且缺少水閘等水工建筑物的調(diào)度。此外,整個排區(qū)只能得到一個總的排澇流量,在多個電排站調(diào)節(jié)的排區(qū)難以合理確定單個電排站的規(guī)模[27]。河網(wǎng)水動力模型法將整個河網(wǎng)水系進(jìn)行概化,能較好地反映實際情況,并能直接得到多排澇站情況下單個排澇泵站的排澇流量和各河道斷面的水位過程線,結(jié)果直觀,但該法對資料要求較高[27]。水量平衡法和河網(wǎng)水力學(xué)模型法通過計算排區(qū)澇水過程,并結(jié)合排區(qū)水位~涌容進(jìn)行調(diào)蓄演算,保證排區(qū)遭遇設(shè)計暴雨時不受淹,適用于城市化平原河網(wǎng)區(qū),均能滿足控制水位要求。

4 結(jié) 語

本文在總結(jié)國內(nèi)常用排澇計算方法的原理、特點和適用范圍的基礎(chǔ)上,對常用方法進(jìn)行了評價,并選擇四湖流域的螺山排區(qū)作為典型區(qū),開展平原湖區(qū)4種排澇模數(shù)計算方法(平均排除法、經(jīng)驗公式法、水量平衡法和河網(wǎng)水力學(xué)模型法)的定量比較。結(jié)果表明:

(1)平均排除法、經(jīng)驗公式法、水量平衡法和河網(wǎng)水力學(xué)模型法均適用于螺山排區(qū)排澇計算。平均排除法和經(jīng)驗公式法對資料要求不高,又有一定精度,在我國工程實踐中得到廣泛應(yīng)用,但沒有反映排區(qū)下墊面條件對流域產(chǎn)匯流的影響,難以系統(tǒng)和深入分析下墊面特征對排澇流量的影響機(jī)理,適用于無控制水位要求的平原湖區(qū)排澇計算;水量平衡法和河網(wǎng)水力學(xué)模型法均考慮了河道調(diào)蓄和排澇設(shè)計中控制水位要求,適用于城市化平原河網(wǎng)區(qū)。其中,水量平衡法考慮了主干河道的調(diào)蓄,未考慮支流等河道調(diào)蓄、水面比降和水閘自排的影響,僅能得到整個排區(qū)的總排澇規(guī)模,難以系統(tǒng)和深入分析排區(qū)河網(wǎng)和閘站調(diào)度對排澇的影響。河網(wǎng)水力學(xué)模型法考慮了排區(qū)的地形、水網(wǎng)、植被覆蓋和地面硬化程度對流域產(chǎn)匯流的影響以及閘站調(diào)度對排澇的影響,能直接確定各電排站的規(guī)模和得到各河道斷面的水位過程線,但對資料要求較高。

(2)綜合考慮到保護(hù)對象特點和近期極端天氣概率增加等因素,在進(jìn)行排澇計算時應(yīng)多種方法進(jìn)行比較,取其大值作為規(guī)劃設(shè)計的依據(jù)。1日暴雨時,水量平衡法計算得到的排澇模數(shù)最大,為了保證保護(hù)區(qū)的安全,選用水量平衡法計算排澇模數(shù)偏于安全;3日暴雨時,經(jīng)驗公式法計算得到的排澇模數(shù)最大,則選用經(jīng)驗公式法計算排澇模數(shù)偏于安全。

需要說明的是,上述結(jié)論是根據(jù)四湖流域螺山排區(qū)的相關(guān)資料得出的。此外,本文是根據(jù)2011年的下墊面條件進(jìn)行的排澇計算,而隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和人類活動影響的加劇,下墊面條件發(fā)生顯著改變,從而影響排澇計算,限于篇幅,本文未對此進(jìn)行研究。

□

[1] 焦平金,許 迪,王少麗,等. 溝塘組合除澇工程設(shè)計方法與應(yīng)用[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2015,31(13):83-88.

[2] 郭旭寧,胡鐵松,談廣鳴. 基于多屬性分析的農(nóng)田排水標(biāo)準(zhǔn)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2009,25(8):64-70.

[3] 羅文兵,王修貴,羅 強(qiáng),等. 四湖流域下墊面改變對排澇模數(shù)的影響[J]. 水科學(xué)進(jìn)展,2014,25(2):275-281.

[4] 許迪. 平原地區(qū)明渠排澇流量的兩種計算方法[J]. 水利水電技術(shù),1994,(11):52-55.

[5] 張蔚榛,張瑜芳. 有關(guān)農(nóng)田排水標(biāo)準(zhǔn)研究的幾個問題[J]. 灌溉排水,1994,13(1):1-6.

[6] 王 燕. 安徽省沿江圩區(qū)農(nóng)田排澇模計算[J]. 水利經(jīng)濟(jì),2000,(4):42-45.

[7] 左寶林. 中小圩口水利規(guī)劃中排澇裝機(jī)容量的計算[J]. 中國農(nóng)村水利水電,2000,(9):32-33.

[8] 王國安,賀順德,崔 鵬,等. 排澇模數(shù)法的基本原理和適用條件[J]. 人民黃河,2011,23(2):21-26.

[9] 劉 克,李同超,王 輝. 南四湖濱湖澇洼區(qū)排水模數(shù)比較分析[J]. 山東水利,2015,(7):7-8.

[10] 張建新,惠士博,謝森傳. 利用降雨入滲產(chǎn)流分析原理和Nash單位線匯流方法進(jìn)行排澇模數(shù)計算的研究[J]. 水文,2002,22(3):1-4.

[11] 周建康,朱春龍,羅國平. 太湖流域小圩區(qū)設(shè)計排澇模數(shù)計算[J]. 中國給水排水,2004,20(12):64-66.

[12] 周建康,朱春龍,羅國平. 平原圩區(qū)設(shè)計排澇流量與水面率關(guān)系研究[J]. 灌溉排水學(xué)報,2004,23(4):64-66.

[13] 高 成,劉 俊,崔 韓,等. 城鎮(zhèn)圩區(qū)排澇模數(shù)計算方法及其與河道調(diào)蓄庫容關(guān)系研究[J]. 災(zāi)害學(xué),2008,23(3):7-9.

[14] 郭曉萌,羅 強(qiáng),邵東國,等. 改進(jìn)平湖法的時間步長對排澇模數(shù)的影響探討[J]. 灌溉排水學(xué)報,2008,27(6):45-47.

[15] 王國安,賀順德,李榮容,等. 論推理公式的基本原理和適用條件[J]. 人民黃河,2010,32(12):1-4.

[16] 王修貴,胡鐵松,關(guān)洪林,等. 湖北省平原湖區(qū)澇漬災(zāi)害綜合治理研究[M]. 北京:科學(xué)出版社,2009.

[17] 焦圓圓,徐向陽,徐紅娟. 城市化圩區(qū)排澇模數(shù)與主要影響因素間的關(guān)系分析[J]. 中國給水排水,2008,24(4):40-43.

[18] 鄭雄偉,周 芬,侯云青,等. 城鎮(zhèn)圩區(qū)排澇模數(shù)與合理水面率研究[J]. 水利水電技術(shù),2012,43(9):90-94.

[19] 崔 韓,劉 俊,高 成. 圩區(qū)排澇模數(shù)計算方法研究[J]. 水利學(xué)報,2007,(S1):461-464.

[20] 呂 剛,高 成. 城市圩區(qū)與農(nóng)業(yè)圩區(qū)排澇計算差異研究[J]. 水電能源科學(xué),2011,29(2):96-98.

[21] 羅文兵,王修貴,羅 強(qiáng). 農(nóng)田排澇模數(shù)計算方法的比較[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2013,29(11):85-91.

[22] 謝 華,黃介生. 城市化地區(qū)市政排水與區(qū)域排澇關(guān)系研究[J]. 灌溉排水學(xué)報,2007,26(5):10-13,26.

[23] GB50288-99,灌溉與排水工程設(shè)計規(guī)范[S].

[24] 梁彬銳. MIKE11模型在沙井河片區(qū)防洪排澇工程中的應(yīng)用[J]. 中國農(nóng)村水利水電, 2008,(7):81-83.

[25] Ponce V M, Hawkins R H. Runoff curve number: has it reached maturity?[J]. Journal of Hydrologic Engineering, 1996, 1(1):11-19.

[26] 焦平金,許 迪,于穎多,等. 遞推關(guān)系概化前期產(chǎn)流條件改進(jìn)SCS模型[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2015,31(12):132-137.

[27] 張小潭. 平原河網(wǎng)區(qū)除澇水文計算方法研究[J]. 人民珠江,2015,36(3):45-47.