新型城鎮化影響農民增收的內在機理及其現實啟示

摘要:有別于傳統城鎮化,新型城鎮化是土地、人口、經濟、公共服務、城鎮基礎設施等內容協調發展的城鎮化。新型城鎮化的各個方面分別作用于農民收入的各構成部分,進而促進農民收入整體增長。其影響農民增收的內在機理要求新型城鎮化的各個方面應協調發展,適當推進土地城鎮化、大力推動人口城鎮化、重視發展經濟城鎮化、重點開展基本公共服務、基礎設施和資源環境城鎮化,以此全面發揮新型城鎮化推進農民增收的巨大作用。

關鍵詞:新型城鎮化;農民增收;農民收入構成

中圖分類號:F320文獻標志碼:A文章編號:1002-7408(2016)03-0077-03

在我國,農民增收問題一直備受關注。這不僅在于其與農民收入水平和生活水平的提高直接相關,還在于其與城鄉居民人均收入差距的縮小和農村居民人均收入倍增計劃的實現密切相關,更在于其與國內消費的擴大和經濟的增長緊密相連。2015年的《中共中央十三五規劃建議》提出要縮小收入差距,目標之一是要“明顯增加低收入勞動者收入”。而農民正屬于“低收入勞動者”這一范疇。2014年,農民人均可支配收入僅10489元,遠低于城鎮居民人均可支配收入28844元。如何促進其增收因而更顯緊迫。城鎮化被認為是增加農民收入的根本途徑。[1]而探析城鎮化影響農民增收的內在機理則是從城鎮化發展視角尋找農民增收路徑的前提。

關于城鎮化影響農民增收的作用機理,一般認為城鎮化是通過作用于某些與農民收入相關的經濟要素或經濟環境而促進農民增收的。例如,王鵬飛等構建了城鎮化促進農民增收的傳導機制,包括農村剩余勞動力轉移有助于人均耕地面積增加,從而獲得農業生產的規模報酬;國內市場需求增加有助于提高農產品銷售收入;城鎮化對農村的輻射作用有助于全面提高農民收入水平;城鎮化將創造更多就業機會,從而提高農民工資性收入。[2]但在已有的研究中,城鎮化基本是以籠統概念出現的,少有考慮城鎮化發展所包含的具體路徑對農民增收的影響機理;對城鎮化概念的使用多源自城鎮化水平方面,而忽視了城鎮化質量的作用,實際上,后者對農村人均純收入的促進作用大于前者,是前者的1.46倍。[3]新型城鎮化以形成包括人口城鎮化在內的綜合發展路徑為主要特征,兼顧城鎮化水平和城鎮化質量兩個方面,因而成為我國城鎮化發展的新目標,并為農民增收提供了新的契機。而關于新型城鎮化是如何影響農民增收的,即其影響農民增收的內在機理是怎樣的則是一個新問題。剖析新型城鎮化的具體發展路徑有助于回答這一新問題。

一、新型城鎮化的發展路徑概述

新型城鎮化是實現農民增收的新契機,其具體發展路徑直接決定了其影響農民增收的內在機理。但關于新型城鎮化的發展路徑存在不同的見解。部分路徑主要考慮人口、經濟、土地等方面的城鎮化。例如,馮蕾所提的建設路徑包括以“產城互動”為特征、以“農業現代化”為根本、將“以人為本”作為核心;[4]楊儀青提出的路徑選擇包括遵循市場的理念,加強國家的宏觀調控;改變增長方式,進行產業內涵和產城聯動建設;進行制度探索,提供保障措施,構建城鄉一體化發展;分區域組團式發展、構建新型城鎮化建設的具體模式。[5]而有些路徑已經注意到了生態環境、公共服務保障、城鄉關系等更為深層次的因素。如,黃桂嬋等提出的新型城鎮化道路包括與新農村建設協調推進、推進城鄉一體化,加快城鎮農民工市民化、促進人口合理轉移,協調新型工業化、實現“產城融合”發展,有效資源配置、合理建設生態型的城鎮等內容;[6]宋林飛提出的中國特色新型城鎮化道路包括實施大城市主體帶動戰略、農民工市民化、建設生態文明、克服“城市病”、支持小城鎮發展、創新與完善大城市建設中的市場機制、大城市“反哺”農村等內容;[7]程振鋒提出產業聚集為源動力、公共服務為保障、生態文明為前提、需求拉動為主體的四維路徑。[8]而《國家新型城鎮化規劃(20142020年)》(下文簡稱《規劃》)構建的新型城鎮化主要指標體系則包括城鎮化水平、基本公共服務、基本設施、資源環境四個方面。

綜上可知,關于新型城鎮化的具體發展路徑主要是從人口、土地、經濟、公共服務、基礎設施、資源環境等方面來考慮的。因此,歸納而言,就城鎮化水平來看,新型城鎮化主要涉及土地、人口和經濟三個方面的城鎮化,即土地非農用途比率、城鎮人口比率和非農產業占比逐漸提高的過程;就城鎮化質量來說,新型城鎮化主要包括基本公共服務、基礎設施和資源環境三個方面,即與城鎮面積、人口、經濟發展等相對應的基本公共服務、基礎設施和資源環境的配套建設。新型城鎮化正是上述六個方面協調發展的結果。六者分別作用于農民收入的各構成部分,在協調發展的過程中共同促進農民增收。

二、新型城鎮化影響農民增收的內在機理

1.土地城鎮化的影響作用。首先,土地城鎮化有助于農民財產性收入的增加。土地作為農民最重要的財產,提高其收益率可以增加農民的財產性收入。[9]土地城鎮化主要是改變農民土地的使用途徑,即從農用轉作制造生產、旅游開發等非農用途。如此也就改變了土地的收益來源,即以農業產出收益為主轉變為以制造利潤、旅游收入等非農收益為主。一般來說,后者的收益率高于前者。而且,農村人口城鎮化可以帶動城鎮周邊農村的土地及物業升值。[10]這樣,除土地的非農收益外,農民房屋出租等還可以增加其財產性收入。其次,土地城鎮化還有助于增加農民的工資性收入和非農業經營收入。這主要得益于農民從土地中解放出來。無地或少地可耕,農民必然要從經營農業轉向經營非農產業。由于放棄經營農業的損失已經從土地的非農收益中得到了補償,農民從土地上解放出來以后從事非農產業所獲得的工資性收入和非農業經營收入則是其新增加的收入。

2.人口城鎮化的影響作用。新型城鎮化中的人口城鎮化包含了農村人口“農轉非”成為城鎮人口和農村剩余勞動力轉移兩大部分。前者意味著農村人口的持續減少。而減少農村人口則有助于增加農民人均資源占有量和實現農業集中化或規模化經營,從而增加其農業經營收入。據統計,若農村人口減少70%,人均農業資源占有量會增加2.3倍,戶均耕地經營規模可以達到20畝左右。[11]后者是指農村剩余勞動力轉移到城鎮參加生產勞動,從事第二、三產業,以比農業經營收入更高的工資性收入和非農業經營收入為主要收入來源。而且,以小城鎮建設為重點的新型城鎮化的發展有利于農村剩余勞動力的就地轉移。其轉移成本相對較小,且農民進城與返鄉均較為便利,因而有助于農民在從事第二、三產業的同時兼顧第一產業,從而在保持農業經營收入的同時增加工資性收入和非農業經營收入。同時,兩者都意味著在城鎮聚居的人口大量增加。而城鎮人口的增加意味著其對農產品需求量的增加;[12]而且其需求會朝著多層次、高品質的方向發展。[2]這兩方面均有利于提高農民的農業經營收入。

3.經濟城鎮化的影響作用。新型城鎮化中的經濟城鎮化是指在經濟發展中,第二、三產業比重逐漸增大,而第一產業所占比重相應減小的過程。改革開放以來,我國經濟城鎮化取得了較快的發展。19782014年,我國第二、三產業比重從72.1%上升至90.8%,第一產業則從27.9%下降至9.2%。在此過程中,第二、三產業的發展為農民參與非農就業創造了更多的機會,因而有助于增加其工資性收入。其中,工業的快速發展將擴大對農產品原材料的需求,從而有利于增加農民的農業經營收入。而且,城市化已成為推動我國區域經濟增長的火車頭和激發新一輪財富充分涌流的龐大載體。[13]其所推動的區域經濟增長,一方面可以為農業生產提供更多的技術、人才、資金、信息支持,從而增加農民的農業經營收入;另一方面可增加地方政府的財政收入,從而為加大地方財政支農支出力度提供了資金保障,進而有利于提高農民的農業經營收入和轉移性收入。

4.基本公共服務城鎮化的影響作用。基本公共服務城鎮化是反映新型城鎮化質量的重要內容。根據《規劃》,基本公共服務城鎮化主要包括農民工隨遷子女的義務教育、城鎮常住人口的基本職業技能培訓、養老及醫療保險、保障性住房等服務體系的建設。其中,與進城農民收入直接相關的是農民工職業技能提升計劃。根據該計劃,農民工可以免費獲得就業技能、崗位技能提升、高技能人才、創業能力、儲備性專業技能等培訓。而教育、培訓、技術等級和工作經驗對農民工的收入具有十分顯著的促進作用;接受一般培訓的比未接受培訓的收入高出11.49%,有技術職稱的比沒有技術職稱的收入高出7.60%。[14]另有統計顯示,參加培訓的農民工比不參加培訓的工資收入要高出15.7%。[15]因此,新型城鎮化所提供的豐富的職業技能培訓有助于農民工的職業獲得和工資增長,從而能幫助其增加工資性收入;而創業培訓則有助于農民工實現自主創業,經營非農產業,從而獲得非農業經營收入。

5.基礎設施城鎮化和資源環境城鎮化的影響作用。基礎設施城鎮化和資源環境城鎮化也是新型城鎮化質量建設的主要內容。根據《規劃》,基礎設施城鎮化主要是公共交通、供水、污水和生活垃圾處理等基礎設施達到一定標準的建設過程;資源環境城鎮化則包括城鎮綠色建筑、城市建成區綠地等達標的建設過程。兩者都可為農村剩余勞動力創造更多的就業崗位,從而有利于增加農民的工資性收入。而且,基礎設施城鎮化的建成,如發達的公共交通網絡、信息網絡、通訊網絡、商業網點等,可為農民經營各種非農產業創造更為便利的條件,推動其獲得更多的非農業經營收入。其中,城市便利的交通設施條件將便于農產品更加快捷和及時地進入到城鎮市場。[2]這又有利于增加農民的農業經營收入。

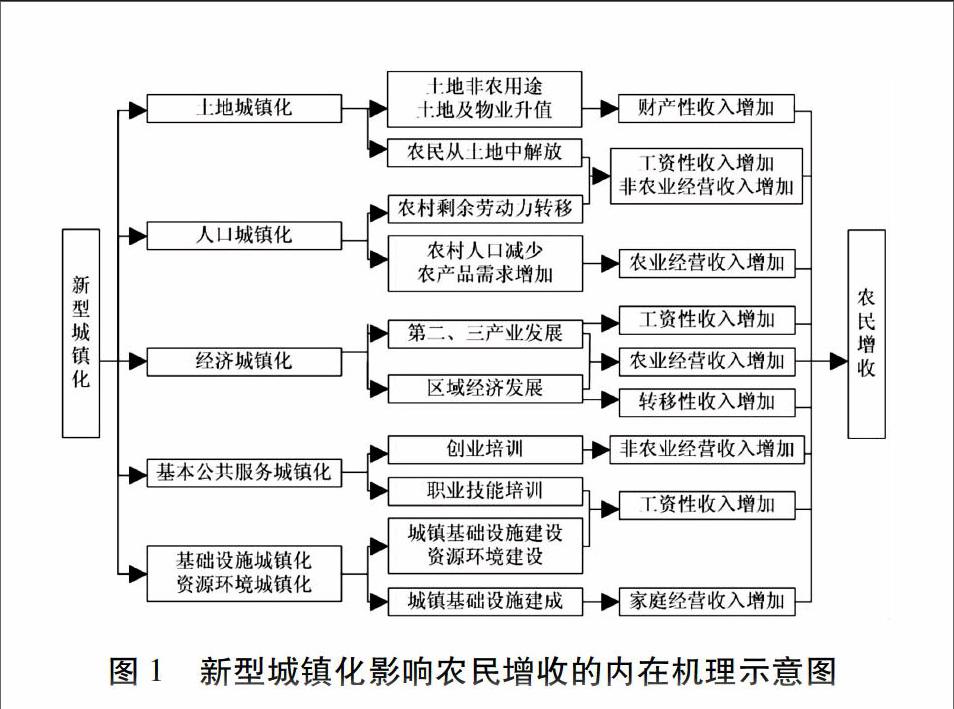

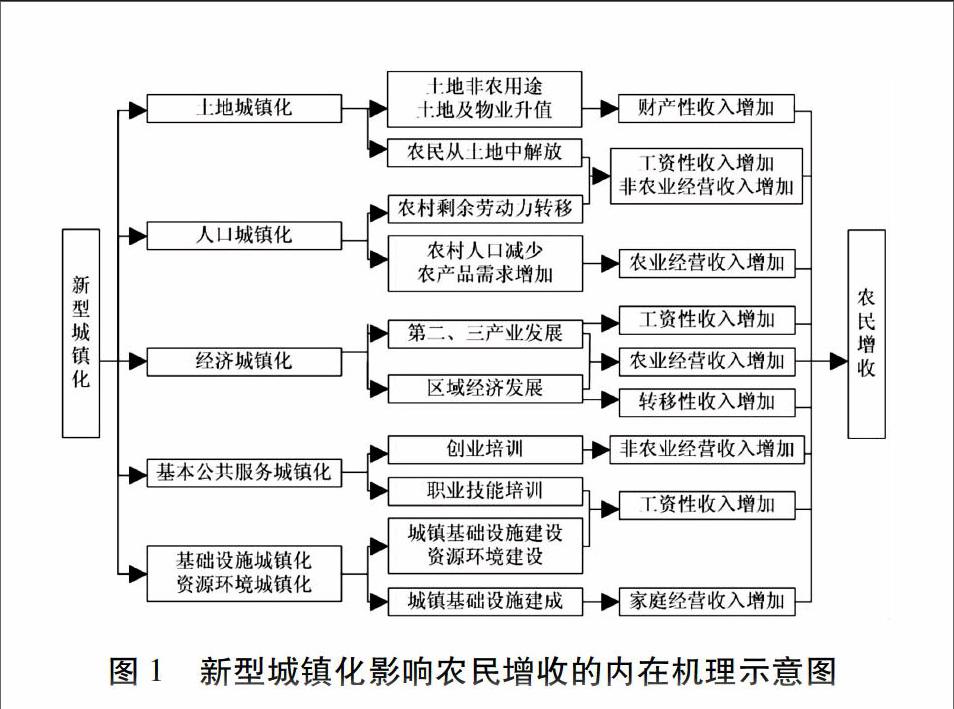

圖1新型城鎮化影響農民增收的內在機理示意圖三、現實啟示:新型城鎮化如何切實推進農民增收

由圖1可知,新型城鎮化包含土地、人口、經濟等內容量的積累和基本公共服務、基礎設施、資源環境等方面質的提升,是量與質協調發展的城鎮化,其各方面均能促進農民收入的增長。因此,新型城鎮化的發展是農民增收的新契機。而根據新型城鎮化的具體影響作用來調整其發展路徑則可更為有效地促進農民增收。

第一,注重新型城鎮化的協調發展,全面發揮其促進作用。新型城鎮化影響機理的政策意義在于,為了實現有效促進農民增收,新型城鎮化必須在土地城鎮化、人口城鎮化、經濟城鎮化、基礎設施城鎮化等方面協調發展。就我國城鎮化的現狀來看,人口城鎮化落后于土地和經濟城鎮化,而基本公共服務、基礎設施和資源環境的城鎮化建設又跟不上人口城鎮化的需求。因此,新型城鎮化的發展,在數量方面要強調人口城鎮化與土地、經濟城鎮化的同步推進,在質量方面則要重視基本公共服務、基礎設施、資源環境城鎮化與人口城鎮化的配套跟進,以此全面發揮新型城鎮化對農民增收的促進作用。

第二,適當推進土地城鎮化,增加新型城鎮化影響農民增收的力量。土地城鎮化主要能促進農民財產性收入、工資性收入和非農業經營收入的增加。在新型城鎮化的過程中,要根據第二、三產業的發展需求科學配置土地,主要是適當安排城郊農民土地的非農用途,通過改變土地的收益來源來增加農民的財產性收入;有效管理農地流轉,增加其流程監督和風險擔保,切實保障農民的土地收益權益;開辟無地或少地農民就業直通車、創業優先等渠道,幫助從農地中解放出來的農民參與非農生產活動,以此促進其工資性收入和非農業經營收入的增長。

第三,大力推動人口城鎮化,增強新型城鎮化影響農民增收的重要力量。人口城鎮化主要影響農民的工資性收入和家庭經營收入,但目前其落后于土地和經濟城鎮化。因此,在新型城鎮化的過程中,人口城鎮化應與經濟和土地城鎮化同步發展。首先是要促進農村人口“農轉非”,特別是農民工市民化。這樣,既可降低農業人口的比重、增加其人均資源占有量,又可擴大城鎮人口對農產品的需求,從而增加農民的農業經營收入。而提供配套的基本公共服務則是促進人口城鎮化的有效途徑。其次要促進農村剩余勞動力轉移,重點是要消除各種轉移障礙,以此增加農民的工資性收入和非農業經營收入。

第四,重視發展經濟城鎮化,發揮新型城鎮化影響農民增收的巨大作用。由上可知,經濟城鎮化主要能促進農民工資性收入、農業經營收入和轉移性收入的增加。在新型城鎮化的過程中,可通過開發新的經濟增長點、優化產業結構等途徑,著力發展第二、三產業。這不僅能為農民非農就業創造良好的經濟環境,促進其工資性收入的增長;也能擴大工業對農產品原材料的需求,從而增加其農業經營收入。同時,新型城鎮化所推動的區域經濟發展則可促進農民轉移性收入的增長,其前提則是完善財政支農支出增長機制。

第五,重點開展基本公共服務、基礎設施和資源環境城鎮化建設,提升新型城鎮化促進農民增收的潛力。三者的發展可以帶來農民工資性收入和家庭經營收入的增長。因此,在新型城鎮化的過程中,三者的建設應與經濟、土地和人口的城鎮化同步進行。建設資金專款專用則是其主要保證。這不僅能改善城鎮生產生活環境,而且能為農民提供必備的就業條件和大量的就業崗位,從而促進其工資性收入和非農業經營收入的增長。其中,基礎設施的建設,要以構建便利的交通體系、便捷的信息系統、發達的通訊設施、成熟規范的商業市場為主要目標。其建成可為農民經營非農產業創造良好的條件,促進農民家庭經營收入的增加。

參考文獻:

[1]于雨帆.城鎮化是增加農民收入的根本途徑[J].商業經濟,2010,(7).

[2]王鵬飛,彭虎鋒.城鎮化發展影響農民收入的傳導路徑及區域性差異分析——基于協整的面板模型[J].農業技術經濟,2013,(10).

[3]操志強,袁桂珍.城鎮化進程對農民收入的影響分析[J].經濟研究導刊,2014,(17).

[4]馮蕾.統籌城鄉視域下的中國新型城鎮化建設路徑[J].理論與改革,2013,(6).

[5]楊儀青.新型城鎮化發展的國外經驗和模式及中國的路徑選擇[J].農業現代化研究,2013,(7).

[6]黃桂嬋, 胡衛東.我國傳統城鎮化的特征與新型城鎮化的路徑探討[J].農業現代化研究,2013,(11).

[7]宋林飛.中國特色新型城鎮化道路與實現路徑[J].甘肅社會科學,2014,(1).

[8]程振鋒,王延臣.我國新型城鎮化創新路徑探析[J].商業時代,2014,(4).

[9]彭紅碧.革命老區農民增收路徑研究——以四川巴中市為例[J].經濟論壇,2015,(1).

[10]李超.農村人口城鎮化影響農民增收的機制分析與實證檢驗——以廣東省為例[J].廣東農業科學,2012,(13).

[11]王義山.城鎮化是開啟農村發展大門的鑰匙[J].邢臺學院學報,2007,(9).

[12]姬便便.城鎮化對農民增收的作用[J].中國農學通報,2005,(5).

[13]牛文元.中國新型城市化戰略的設計要點[J].中國科學院院刊,2009,(2).

[14]趙亮,張世偉.人力資本對農民工就業、收入和社會保險參與的影響[J].重慶大學學報(社會科學版),2011,(5).

[15]趙顯洲.人力資本、市場分割與農民工的工資決定[J].農業經濟問題,2012,(4).

【責任編輯:張亞茹】