新經濟下的縣域“雙引擎”

車文斌

全國兩會在陽春三月中揭幕,帶來“十三五”及2016年中國社會經濟發展的大計。此間,“新經濟”成為高頻詞。

舊經濟與新經濟,新舊二字在2016年有了更為豐富的內涵。舊經濟代表著舊的動力與發展方式,而新經濟,則昭示著新的動力已漸漸成形,新的發展方式已漸漸嶄露。新經濟,彰顯的是發展自信,和中國的未來前景。

而此時,中國正面臨著不少的社會問題,經濟工作遇到不少兩難甚至多難:國際上,大宗商品價格深度下跌,國際金融市場震蕩加劇,世界經濟增速為6年來最低;國內,面對“三期疊加”的局面,深層次矛盾凸顯,經濟下行壓力加大。此時的“新經濟”,就有著極為特殊的內涵。

新經濟與新常態緊密承接,新常態是新經濟的土壤,新經濟是新常態下經濟發展的必然結果。冬去春來,新枝漸發,新的生機與動力已經顯現。

縣域經濟是中國社會的底部經濟,作為最廣大的底部基石與經濟結構形態,新經濟必然會在縣域根植,縣域的未來,正是新經濟的未來。

PART 1

“雙引擎”驅動下的新經濟

全國兩會上,李克強總理所作政府工作報告,“新經濟”一詞引起廣泛關注。

記者注意到,“新經濟”一詞并非首次在兩會上出現。早在2015年歲末,國際觀察家就已注意到中國的新經濟已經出現,“中國新經濟在悄然變化”,有專家學者這樣說。新華社12月15日的一篇文章中就明確提出,中國“新經濟”有六大亮點。

兩會上,“新經濟”注入了更為豐富的內容,有了更多的內涵。 李克強總理把新經濟放在“十三五”的大背景下,提出“必須培育壯大新動能,加快發展新經濟”,具體而言,就是兩個方面的內容:其一,新動能異軍突起,“推動新技術、新產業、新業態加快成長,以體制機制創新促進分享經濟發展,建設共享平臺,做大高技術產業、現代服務業等新興產業集群,打造動力強勁的新引擎”;其二,傳統動能轉型,運用信息網絡等現代技術,推動生產、管理和營銷模式變革,重塑產業鏈、供應鏈、價值鏈,改造提升傳統動能,使之煥發新的生機與活力。這將成為“十三五”期間,中國經濟的“雙引擎”。那么,主導2016年經濟工作的,仍會是“雙引擎”發力。

2016年政府主抓的八大工作重心,都緊扣著新動能突出和舊動能轉型。記者注意到,此次提到的“雙引擎”,更加注重穩定,傳統動能需要注入信息網絡,即“互聯網+”,而新動能突出一個“異”字,這意味著新動能是一個全新的動能,并非簡單的“互聯網+”似的動能。兩個引擎,需要的動力會更大,因而,更加穩定和積極的財稅政策正是引擎的動力之源。“適度擴大財政赤字”,適度刺激內需,增強消費拉動經濟增長的基礎作用等,便成為一種積極而穩妥的選擇。

“供給側”改革,農業現代化,綠色發展,國際開放,國內民生共享等,正是“雙引擎”動能的主戰場和發展目標。在“雙引擎”的動力作用下,中國“新經濟”的發展脈絡已然清晰。

PART 2

縣域的“雙引擎”在哪里?

“縣乃國之基”。縣域既承接省市,又輻射著廣大的鄉鎮區域,新常態下發展新經濟,縣域當如何作為,其“雙引擎”在哪里?

從“十三五”規劃中可以看出,其一是以科技為核心的“創新驅動”,其二是新型城鎮化和農業現代化。這不僅是國家層面的雙輪驅動,還是縣域發展的“雙引擎”。

此間,一批新的國家重大科技項目將實施,對四川而言,以天府新區為首位的中高端產業將進一步發力,同時,作為全國八大全面創新改革試驗區之一,四川的創新試驗將提速。2015年,四川對科技服務業態進行集中支持,推動建立20億元創新創業投資引導基金,為713戶科技型企業授信174.2億元,全省科技投融資額達300億元,并推動成都高新區、綿陽高新區成為第一批國家科技服務業區域試點,依托科技云服務產業技術創新戰略聯盟,區域科技動能顯著增強。

四川的“科技策”,對經濟增長的好處顯而易見。科技是第一生產力,重科技而輕資源,這可源源不斷地提供后續增長動力。因而,近期國泰君安首席分析師任澤平將四川歸入可以跨越“中等收入陷阱”的那一類省市,稱這類省市,如四川、山東、重慶、湖北、湖南等,人均收入正由中等收入往高等收入躍遷,受益于較好的工業基礎和產業轉移,且勞動力出現回流,具備持續增長的動能。

對毗鄰天府新區,或本身處于天府新區的縣域而言,如雙流、仁壽、簡陽、彭山等縣,有著地域優勢,分享科技型發展帶來的動能,可積極對接天府新區的中高端產業,承受其輻射,會迎來較快的發展。

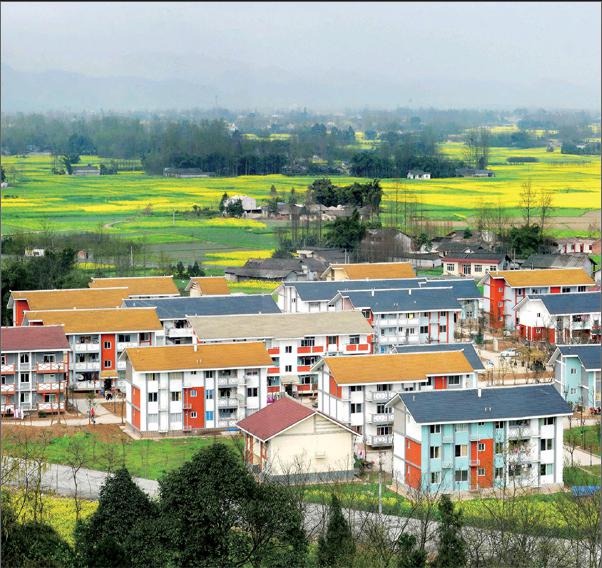

縣域的第二個引擎,是新型城鎮化和現代農業。根據“十三五”規劃,推進新型城鎮化和農業現代化,促進城鄉區域協調發展是重頭戲,這對那些離中高端產業較遠,承受輻射能力不具優勢的縣域而言,當是主攻方向。5年內,全國約有1億左右農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶,尤其是中西部地區,將引導約1億人就近城鎮化。對發展現代農業而言,要實施一批水利、農機、現代種業等工程,推動農業適度規模經營和區域化布局、標準化生產、社會化服務,到2020年,糧食等主要農產品供給和質量安全得到更好保障,農業現代化水平明顯提高。

縣域根據自身的條件和資源稟賦,因地制宜,特色發展,充分把握“雙引擎”的核心動力。有輻射優勢的,積極對接科技型產業,融入區域化發展,發力創新型增長。沒有輻射優勢的,就在現代農業上發力,立足優勢,在特色農業方面創新發展,走出一條特色農業之路。

PART 3

發力科技型創新再造增長基因

作為增長的引擎之一——創新,尤其是科技型創新,正更多地進入縣域的選項。一些有遠見的縣域,已經把增長的動力轉向創新,正激活創新因子,發力新技術。

我們把眼光投向中國經濟最具活力的廣東省,可以發現,其經濟中動力最強勁的,正是科技型產業。根據廣東2012―2015年各行業發展情況,在制造業31個大類行業中,計算機、通信等9個大類行業分化為高速成長,電氣機械和器材制造業等14個大類行業分化為中速成長,石油加工等8個大類行業分化為低速成長,分別占全省規模以上工業經濟總量的38.3%、40.4%和10.9%,呈現出高技術制造業整體趨升、戰略新興產業逐步發展壯大、傳統行業明顯分化的特征。

四川同樣如此,頁巖氣、節能環保裝備、信息安全、航空與燃機、新能源汽車五大高端成長型產業發展迅猛,2015年工業總產值超過1500億元,同比增長20%左右。

作為天府新區組成部分的雙流,是全國老牌百強縣,正循著科技型創新的道路繼續往前躍進。目前,雙流正在著力搭建創新創業的新平臺:天府新區大學科技創新園。

電子科技大學成都研究院是創新園的一部分,已經聚集了不少創業者。這個創新園占地460畝、總投資達30億元的產業園區,在2015年9月正式運營。當年產業園區就與5家機構合作,為學生創業募集高達1億元的戰略合投基金,包括智能工業機器人、炫輪、面聊等多個項目在創新園里孵化、成長。

目前,雙流已經與四川大學、成都電子科技大學、成都信息工程學院等共建了研究院和產業園,與中國地質大學、香港城市大學、武漢大學等高校、院所建立了戰略合作關系。

同樣入圍全國縣域經濟百強縣的郫縣,也極為重視科技創新,2015年,郫縣啟動實施“創業天府·郫縣行動計劃”,打造四川省首個以推動創新創業為主題的“菁蓉鎮”,目前,已建成了24萬平方米創業園區,引進了國家級光谷咖啡創業投資服務有限公司、成創空間、三創谷等12個孵化器,簽約入駐226家創業團隊,聚集創業創新人才4000余名。

搶占創新高地,發力科技高端,天府新區、綿陽科技城等縣域或毗鄰縣域,以科技為核,致力創新,再造經濟增長的強勁動力,從而推動縣域經濟的新一輪發展。

PART 4

為現代農業注入創新因子

現代農業,規模化、集約化、科技化、機械化是其標志,而土地、人力、機械等是其基本的生產資料。四川廣大縣域屬于欠發達地區,離科技型中高端產業較遠,因地制宜致力于現代農業,是“十三五”期間的主要目標之一。

全國兩會上,李克強總理提出,今年要積極發展多種形式農業適度規模經營,完善對家庭農場、專業大戶、農民合作社等新型經營主體的扶持政策,鼓勵農戶依法自愿有償流轉承包地,開展土地股份合作、聯合或土地托管,深化農村集體產權、農墾、集體林權、國有林場、農田水利、供銷社等改革。而四川,則將實施第三輪現代農業(畜牧業)重點縣建設,重點抓20個現代農業示范縣和成都市整市示范,做大川豬、川果、川菜、川茶、水產品等優勢產業帶和集中發展區,從而實現產業結構優化。

雖地處西部,四川的現代農業正快速發展。距成都市約300公里的廣元市朝天區,山高坡陡,山多地少,耕地面積僅占四分之一,是典型的山區窮縣,可如今,這里現代農業卻成片推進,幸福美麗新村次第崛起,在全省山區縣(市、區)中表現得極為搶眼,2015年,成為四川省“三農”工作先進縣和農民增收工作先進縣。

在朝天鎮“金三”現代農業園區,一條條新路盤繞山間,一片片新翻的土地泛著泥香,一排排刷白的核桃苗新葉初綻。這里是標準化種植示范區、品種改良示范區、科技科普示范區、采摘體驗區。而一年前,這里還是荒坡野地,雜草叢生。

談起現代農業,朝天區委書記蔡邦銀就眉飛色舞、滔滔不絕,有很多獨到的見解和經驗。此前,他帶隊深入上海孫橋現代農業園區、昆山歐耕尼克有機蔬菜農場,甚至學習日本和韓國等國家發展現代農業的先進技術和理念,最終形成了朝天獨特的“山區現代農業”和“朝天模式”。

在邛崍市,土地流轉引入保險機制;在崇州,“農業共營制”經驗已走向全國;在樂至,六大萬畝現代農業園區建設正在推進……注入創新因子的現代農業正在四川廣大縣域落子生根,抽枝吐蕙,綻放出絢爛的花朵。