企業生產率分布的城市因素考量——基于珠三角紡織業數據的實證*

王如玉 林劍威

[提 要]以地區企業生產率分布曲線為研究對象,在珠三角紡織及相關行業的數據基礎上,分析了城市因素如競爭情況、經濟發展、產業集聚情況等對其企業生產率分布曲線的影響。并通過分布曲線擬合、參數估計和對參數進行回歸等方式探索影響機制以及影響程度。闡釋了企業選址與城市產業集聚程度、城市居民收入水平、城市市場競爭和城市市場潛力的關系。[關鍵詞]異質性企業 生產率分布 企業選址 城市經濟學[中圖分類號]F270.3[文獻標識碼]A[文章編號]1000-114X(2016)02-0038-09

?

企業生產率分布的城市因素考量——基于珠三角紡織業數據的實證*

王如玉 林劍威

*本文系國家社會科學基金重大項目“空間經濟學在中國的理論與實踐研究”(項目號13&ZD166)、國家自然科學基金項目“異質性企業空間選擇及其效應研究”(項目號71273285)、國家教育部高等學校博士學科點專項科研基金項目“產業轉移的資源空間配置效應——基于企業視角的考察(項目號20130171110043)和廣東省普通高校人文社會科學重大攻關項目“廣東省制造業轉型升級與勞動力就業長效機制研究”(項目號2012ZGXM-0001)的階段性成果。

一、研究背景

企業與城市之間存在著怎樣的匹配關系呢?城市又是如何吸引優質的企業發展起來的呢?隨著近年來全國大力推動城市化進程,這個問題值得認真探討。為了當地經濟的持續健康發展,各地政府都傾向于從外招商引資,引入優質的企業以帶動本地經濟的發展。而如今企業在進行區位選擇時越來越多地考慮到遷入城市的競爭情況、經濟發展、勞動力成本等因素,這些因素將影響著企業的效率和發展。在加快實施創新驅動發展戰略的大環境下,地方政府不再是單一地提高當地企業的生產率水平,而需要考慮到當地的企業生產率分布,增加高生產率企業的數量的同時減少低生產率企業的數量。這就要求我們厘清影響企業生產率分布的城市因素及其影響機制。

已有研究表明,不同企業的生產率是各不相同的,而且它們的生產率服從著特定的分布函數。自從Melitz①(2003)模型獲得廣泛認可以來,經濟學家們開始從企業生產率異質性的角度去考慮國際貿易以及隨之而來的企業區位選址問題。時至今日,前人的研究成果已經形成了一個比較完善的體系,闡明了大城市或者集聚地區的企業平均生產率普遍較高,也通過一系列模型解釋了其中的原理與機制。然而,研究卻很少涉及企業生產率分布,更具體地說,企業生產率分布是如何受區域固有因素影響的。本文對此從《中國工業企業數據庫》篩選出珠三角地區的紡織相關行業進行實證研究,研究生產率分布的情況(偏度、分散度)是如何受地區的集聚情況等因素影響的。

就是在同一個城市內,企業的生產率彼此之間都是非常不同的。對于企業生產率的分布,Syverson②(2004)的實證研究比較值得注意,他認為區域中較大的消費者需求會導致當地生產率分布的較低一部分因為激烈的市場競爭而被截斷。然而,除了競爭的激烈程度之外還有很多其他區域因素也可能會影響當地的企業生產率分布。可以從空間經濟學中的集聚效應和外部性等方面考慮。如果集聚效應對市場的競爭性有所影響,那將很有可能導致更多的低效率企業能夠借助這些區域優勢在市場上生存,企業生產率分布就會更廣一些。具體來說,一些低生產率的供應商可能能夠因為給高生產率的生產商度身定做地提供原材料,從而在市場存活;本地知識溢出效應也有可能提高了低效率企業的存活率。同樣地,巨大的消費者需求本身也能夠緩解競爭壓力,達到同樣的效果。總的來說,企業集聚在激化市場競爭激烈程度的同時,也會因為與其協同產生的一些正外部性使得更多的企業生存下來,從而使企業生產率分布更廣。

本文對傳統的異質性企業選擇效應與分類效益模型進行拓展,從空間差異角度提出城市因素影響城市企業生產率分布的理論假說,利用1999年至2009年《中國工業企業數據庫》面板數據,參照Okubo和Tomiura③(2011)對日本制造業企業生產率分布分析的方式,篩選出珠三角各城市紡織業相關數據進行實證研究,刻畫了其全要素生產率的分布情況,并從區域的市場潛力、市場競爭、經濟發展、居民收入以及行業份額等方面差異檢驗了城市因素對企業生產率分布的影響。最后,本文嘗試從實證結果相應給出企業與城市之間若干關系的解釋。

二、研究對象

本文所研究的區域選定為珠三角地區,具體來說是9個城市:廣州、惠州、深圳、珠海、東莞、肇慶、佛山、中山、江門。珠三角地區作為具有全球影響力的先進制造業生產基地,是全國制造業技術研發創新的基地,在全國經濟中具有舉足輕重的地位,因此具有極大的研究價值。

本文所選取的行業為紡織業及其相關行業,包括以下三個行業:紡織業(行業代碼:17),紡織服裝、鞋、帽制造業(行業代碼:18),皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(行業代碼:19)。廣府地區紡織業擁有深厚的歷史底蘊及地區特色,據雍正年間的《廣東通志》載:“粵緞之質密而勻,其色鮮華,光輝滑澤……金陵、蘇杭皆不及”,在當時的最繁榮的時期,廣府地區擁有紡織手工業工人30000人以上,而當時紡織業的手工業工人也是后來工人階級的原型。隨著經濟發展以及社會變革,傳統的紡織業也根據產品不同發展成了紡織服裝、鞋、帽制造業和皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業等行業。直至今天,珠三角的紡織及相關行業依然在廣州制造業中占有重要地位。因此本文選擇這三個行業主要是有以下原因:一是三個行業的制造工藝相似,適合進行企業間的生產率比較;二是據最新的《廣東統計年鑒》顯示,珠三角的紡織行業及相關行業的規模以上企業數量在珠三角的制造業中占有絕對的優勢,這說明了紡織業及其相關行業在珠三角制造業中的重要要地位,也說明這些行業在珠三角的制造業研究中具有一定的代表性;三是由于具有充足的規模以上企業數據,因此選紡織業及其相關行業進行研究會比選其他行業更為有效。

三、研究假設

本文的研究目的是分析地方如何優化其區域的企業生產率分布曲線,使其向高生產率方向傾斜并集中,基于此,本文提出以下三個假設:

(一)產業集聚與企業生產率分布的關系

產業集聚對于集聚企業產生正外部性,從而促進企業的生產率提高,這一點已經在前文的文獻綜述中詳盡闡明。自從Marshall(1920)提出的產業集聚通過其產生的前后向關聯效應、知識溢出效應、勞動力池效應而促進集聚區域中的企業發展以來,產業集聚對于企業影響的研究已經形成理論體系。而Krugman和Vennables④(1995)對于制造業企業的研究,發現運輸成本的變化會影響產業集聚的情況,從而提出了中心—外圍模型(Core—Periphery Model,也就是“C—P”模型)。尤其是在“新新經濟地理”的學說體系逐漸被廣泛認同以后,區域經濟學家與城市經濟學家們更多地從企業生產率異質性的角度對產業集聚的影響進行進一步研究。Baldwin和Okubo⑤(2005)更基于此提出了“選擇效應”和“分類效應”,認為外圍規模較小的市場的高效率企業會最先選擇進入規模較大的市場,而中心規模較大的市場的低效率企業會最先被淘汰到規模較小的市場。

對于產業集聚與企業生產率之間的關系,我國的學者也進行了許多的實證研究。張妍云(2005)利用全國在省級層面的截面數據進行最小二乘法的實證回歸研究,得到的結論是制造業的產業集聚現象能夠促進區域的勞動生產率提高。趙偉和張萃(2008)則對全國的制造業進行分行業研究,從企業層面發現制造業的產業集聚現象能夠提高企業的全要素生產率水平。朱英明(2009)則通過實證發現制造業產業集聚現象對全要素生產率的促進具有規模效應因素。錢水土等(2010)則通過對長三角面板數據進行回歸,發現產業集聚與區域經濟增長存在穩定的正相關關系。

本文嘗試從企業生產率分布情況的角度驗證這一理論,本文選用的反映產業集聚情況的指標是克魯格曼指數,也就是地區行業從業人員份額。本文希望驗證的假設是產業集聚對于企業生產率的提高作用在生產率分布的表現是使其分布向高生產率方向偏斜,因此引出假設1:

H1:產業集聚程度的提高有助于促進企業生產率分布往高生產率方向偏斜。

(二)居民收入水平與企業生產率分布的關系

本文研究主題是企業與城市之間是怎么匹配的,更具體來說就是什么樣的城市能吸引到更多生產率高的企業。因此,居民收入水平作為城市的一個重要指標,也被列入了考慮范圍。在過往的研究中,城市居民的收入水平一般是由人均GDP(Real GDP per capita)這一指標進行衡量的,即地區GDP與其常住人口的比值,同時該指標也能反映出該地區的人民生活水平。而對于居民收入水平與生產率之間的關系也是很早就已經有學者進行研究,曹廣忠等(1999)就以居民收入水平為研究對象探討影響我國城市工業效率與經濟發展的因素,彭薇(2010)則對人均GDP的影響因素進行分析,提出了勞動生產率、勞動力年齡結構、勞動參與率以及社會就業率這四個因素,并通過實證分析出其中勞動參與率與勞動力年齡結構的影響是最顯著的,而其改變的主要動因是勞動力在區域之間的流動,這篇文獻為本文的相關政策建議提供了一定的理論和實證支撐。

因此,本文要探究居民收入水平與企業生產率分布之間的關系,分別以地區GDP與人口為解釋變量以及直接以人均GDP為解釋變量建立模型進行檢驗分析,希望驗證的假設是居民收入對于企業生產率的提高作用在生產率分布的表現是使其分布向高生產率方向偏斜,因此引出假設2:

H2:城市的人均GDP越高,其企業生產率分布則越往高生產率方向偏斜。

(三)本地市場競爭與企業生產率分布的關系

在Melitz(2003)的模型之中,Melitz已經明確指出了區域激烈的市場競爭對于當地企業生產率的促進作用。而從微觀層面上來說,也有大量文獻證明了市場競爭能夠促進企業治理結構的調整以及研發手段的創新,從而提高企業績效。譚云清(2008)通過實證表明本地市場行業內競爭能促使企業進行治理結構上的調整,改善企業管理水平,提高企業績效。賴俊平(2012)則從宏觀層面分析了在我國四位數工業行業之中市場競爭程度對企業生產率分布的具體影響,并證明了市場競爭能夠優化市場資源的配置效率。吳利華等(2013)指出了我國國企改制階段工業企業進入退出市場對產業生產率的影響,發現在這一階段中國企逐漸減少民企逐漸增加,生產率水平得以提高,進一步發現政府會比較可能補助在市場中處于劣勢且生產率較低的國有企業,影響了市場競爭水平,這篇文獻的結論也是本文的一個重要的理論支撐。

根據前人的研究成果,本文希望探究本地市場競爭程度與企業生產率分布之間的關系,根據Meltz(2003)以及Baldwin和Okubo(2005)的模型,本文假設市場競爭會導致低生產率的企業被淘汰,從而是企業生產率分布更加集中。由于數據限制,本文采用本地同行業的企業數量作為市場競爭程度的描述,因此推出以下假設:

H3:城市的同行業企業數量的增加會導致其企業生產率分布更為集中。

四、實證分析

(一)企業生產率分布描述

通過對《中國工業企業數據庫》1999~2009年的數據進行篩選處理,分別篩選出這9個城市這十一年來的紡織行業企業數據。經過篩選,提取出廣州市平均每年1061家企業、惠州市平均每年230家企業、深圳市平均每年419家企業、珠海市平均每年152家企業、東莞市平均每年599家企業、肇慶市平均每年131家企業、佛山市平均每年681家企業、中山市平均每年609家企業、江門市平均每年442家企業的有關數據進行分析。

從這些數據進行第二輪篩選,提取出每一家企業的產品銷售收入、固定資產、全部從業人員年平均人數的指標進行數據包絡分析,利用DEAP2.1軟件算出其技術效率作為其全要素生產率指標,收集整理每個企業的指標數據。

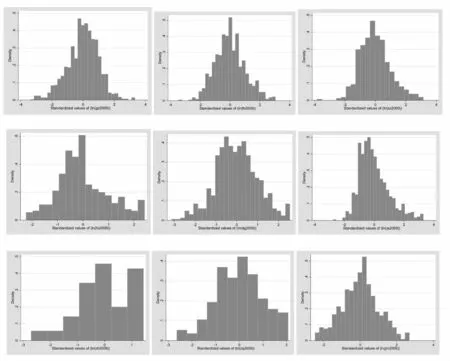

對于得出的各城市生產率指標進行統計描述,整理相應的平均值、標準差、偏度、峰度等數據,以備下一步的回歸。以數據庫中最新的數據2009年數據為例,根據Cabral和Mata⑥(2003)的方法,對每個城市的企業生產率先取對數,再進行標準化(即每個企業的生產率都經過減去平均值,再把差除以其分布標準差的處理),所得每個城市的企業生產率分布圖如下所示:

如下面9個圖所示,在此為了初步觀察,將9個城市按照其區域人均GDP高低、企業數、產業集聚情況等指標由高到低大致分為3個層級。第一行的城市從左到右為廣州、佛山、深圳;第二行的城市從左到右為惠州、東莞、中山;第三行的城市從左到右為珠海、肇慶、江門。

從圖中不同層級分布大致可以看出,層級高的城市企業生產率分布會偏斜于平均值以右,即分布偏向于高生產率方向。而相反地,層級低的城市企業生產率分布會偏斜于平均值以左,即分布偏向于低生產率方向。而從標準差反映的分布寬度來說,層級高的城市企業生產率分布會更為集中,層級低的企業生產率分布會更為分散。

圖1 2009年珠三角九市的企業生產率分布圖

從企業生產率分布情況中能比較直觀地感知一些結論,而為了了解具體不同城市指標對企業生產率分布影響情況,理清相應的影響機制,并給出合理的解釋,本文需要進行進一步的回歸分析。

(二)回歸分析結果

通過以上的企業生產率分布計算與統計分析,得到9個城市11年的企業生產率分布相關的指標,與相應年份城市的具體指標相匹配,得出總共99個樣本。根據前文所述的以下的兩個回歸方程,以當地企業生產率的分布形狀參數k和標準差σ作為被解釋變量,以市場潛力、人口規模、克魯格曼指數、當地區域GDP、年份作為解釋變量,進行回歸分析。

由于分年份回歸樣本量有限,使得整體的回歸水平均不顯著,因此在此忽略年份變量,進行總體回歸,另外也對多重共線性、異方差等問題進行檢驗,最后回歸結果如下所示:

現在讓我們觀察兩個方程的分析結果,為了優化回歸效果,每個被解釋變量和解釋變量都已經經過標準化處理,因此每個變量的前綴均為s,以表示standarize處理。其中sskewness表示標準化后的形狀參數,sstddev表示標準化后的標準差,sper表示標準化的區域人均GDP值,sfirms表示的是標準化的區域紡織業企業數,spemp表示的標準化的克魯格曼指數,即行業從業人員比例,反映從業集聚情況,spotentiality則表示標準化的區域市場潛力值。

表1 兩個回歸方程回歸結果

從兩個回歸方程的F值和R方值可以看出,兩個回歸方程的總體回歸效果顯著。兩個回歸方程的F值都在0.1%的置信水平顯著,R方值分別為0.2458以及0.2662,代表兩個方程的被解釋變量分別有24.58%以及26.62%的比例能被解釋變量所解釋,說明整體回歸合乎要求,適合進行回歸分析與假設檢驗。

(三)假設檢驗與分析

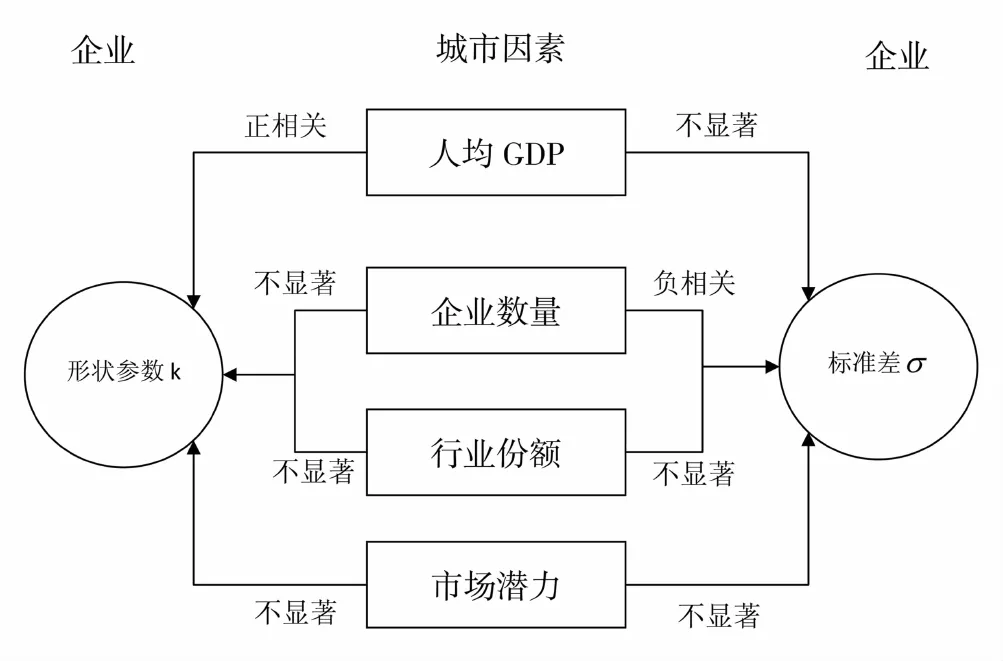

總結以上回歸結果,如下圖所示:

圖2 回歸結果總結

針對回歸結果,現檢驗以下三個假設,能發現假設1不能通過假設檢驗,而假設2和假設3均能通過假設檢驗。

H1:產業集聚程度的提高有助于促進企業生產率分布往高生產率方向偏斜。

克魯格曼指數的本質是行業從業人員份額的加成,反映地區產業集聚程度。從回歸結果可以看出,克魯格曼指數的相應解釋變量其系數為正,但是其顯著性檢驗無法通過,即其回歸系數不顯著。

由于克魯格曼指數是描述區域產業集聚情況的重要指標,因此該假設從企業生產率分布反映了產業集聚所產生的正外部性。產業集聚對于企業生產率的促進效應已經在前文的文獻綜述中詳盡描述了,而該參數顯著性檢驗無法通過則說明,產業集聚所產生的正外部性是對集聚區中所有企業,無論高效率還是低效率,都是有促進生產率的作用的。因此,其影響并不能顯著地導致生產率分布的左右偏移。

如前人所研究的,產業集聚程度提高,有助于降低企業從供應商獲得原材料的成本,也有助于培養專業人才以及強化知識溢出,實現金融外部性和技術外部性。因此提高企業生產率最有效的方式也許不是補貼政策,切實做好區域產業規劃才是重中之重。

H2:人均GDP的提高有助于促進企業生產率分布往高生產率方向偏斜。

針對這一假設,本文以市場潛力、行業份額以及企業數作為控制變量,以人均GDP值作為解釋變量,對分布的形狀參數進行回歸,結果顯著性檢驗得以通過。

由于人均GDP的定義是當地的GDP總額與當地人口的比值,衡量地區居民的收入水平。而從回歸結果可以看出,人口規模對形狀參數的影響是負的,而GDP對形狀參數的影響是正的,由于人均GDP是衡量區域居民收入水平的重要指標,因此該命題反映了城市居民收入水平以及企業生產率之間的一種相互促進的關系。居民收入水平的提高能刺激當地市場的消費需求,提升企業的盈利空間,從而刺激企業生產率的提高。因此,要提高區域內的企業生產率水平,可以先從切實提高當地居民的收入水平入手。而對于提高居民收入水平的手段,在后面的政策建議中將進行討論。

H3:城市的同行業企業數量的增加會導致其企業生產率分布更為集中。

地區中的同行業企業數反映了該行業的市場競爭水平,在對標準差的回歸方程中,解釋變量的回歸系數為負,說明其增加會導致分布標準差以及方差的減小。對這解釋變量進行顯著性檢驗,顯著性檢驗通過。

該指標對于標準差的影響主要反映在隨著同行業企業數的增加,市場的競爭將變得更加激烈,因此低生產率的企業會被淘汰出市場,而高生產率的生存空間也會被一定程度上壓縮,因此生產率分布會更為集中。結合以上兩個命題,當城市在產業集聚程度、經濟發展以及區位情況都取得優勢的基礎上,鼓勵本地企業的創立或吸引外來企業提高市場競爭水平,有助于篩選城市中高生產率的企業,淘汰低生產率的企業,提高城市中企業的平均生產率,從而進一步推動城市經濟的發展。

而在以上兩個回歸中,對于市場潛力的參數不顯著的情況的解釋,主要在于隨著珠三角地區紡織行業的電子商務的快速發展以及出口量的日益增多,城市所處的區位所帶來的市場潛力已經無法決定企業所面對的市場競爭激烈程度,也難以影響其企業生產率分布情況。

五、研究結論

本研究的結果表明,城市的人均GPD與其企業生產率分布的形狀參數存在正向關系,即人均GDP的提高都有助于促進企業生產率往高生產率方向偏斜。而城市的產業集聚程度、GDP則與其分布的標準差存在負向關系,即這兩項指標的提高都會導致企業生產率分布更為集中。產業集聚程度對企業生產率分布的影響并不顯著。市場潛力在大區域中對企業生產率分布影響不顯著,在縮小區域范圍后對企業生產率分布的影響是顯著的,能夠促進企業生產率向高生產率方向偏斜,并使企業生產率分布更加集中。對于企業與城市之間的匹配,本文主要得出以下結論:

(一)企業生產率分布與城市產業集聚程度的關系

城市的產業集聚程度的提高能夠促進當地整體企業生產率水平的提升。但是由于產業集聚產生的外部性對企業生產率水平的促進沒有區分高生產率企業和低生產率企業,甚至低生產率企業從區域產業集聚產生的外部性中收益更多,因此城市產業集聚程度對企業生產率的分布影響不顯著。

(二)企業生產率分布與城市居民收入水平的關系

城市居民收入水平的提高能夠使企業生產率分布呈現“高多低少”的形態,即高生產率企業相對更多,低生產率企業則被淘汰出市場。這是因為城市居民收入水平的提高能夠提升當地消費者需求,從而為企業提高更好的盈利環境與空間,因此能夠促進高生產率企業的發展,使其有更多的資本投入到培訓與研發等項目之上,進一步提高其生產率水平。結果高生產率企業因此具有更大的市場競爭優勢,從而將低生產率企業淘汰出市場。

(三)企業生產率分布與城市市場競爭的關系

城市的本地市場競爭越激烈,企業生產率分布會呈現更加集中的形態,即“兩端少中間多”,非常高生產率和非常低生產率的企業相對較少。這是因為市場的激烈競爭有助于篩選高效率企業的生存,同時淘汰低效率企業使其離開本地市場。而且市場的激烈競爭也使得市場不存在壟斷企業,寡頭數量較小。因此,隨著市場競爭越來越激烈,企業生產率分布將更為集中。對市場主體而言,開放市場競爭對于企業生產率篩選具有重要作用。

(四)企業生產率分布與城市市場潛力的關系

由于本文研究發現,當把研究范圍縮小到單一城市后,各區域的市場潛力對于當地企業生產率分布的影響就會變得非常顯著。所以這個時候,城市的各區域市場潛力越高,其企業生產率分布會同時呈現“高多低少”和相對集中的形態,即企業的生產率普遍較高,低生產率企業被淘汰出市場。市場潛力與區域周邊經濟發展有關,周邊經濟發展越好其市場潛力值越高。因此對于城市而言,區域協調發展能夠提高各區域的市場潛力值,從而優化其企業生產率分布。

①Marc J.Melitz,“The impact of trade on intra- industry reallocations and aggregate industry productivity”,Econo-metrica,Vol.71,No.6,2003,pp.1695-1725.

②Syverson,Chad.,“Market Structure and Productivity:A Concrete Example,”Journal of Political Economy,Vol.112,No.6,2004,pp:1181- 1222.

③Toshihiro Okubo and Eiichi Tomiura.”,Productivity distribution,firm heterogeneity,and agglomeration:Evi-dence from firm- level data”,RIEB Discussion Paper,2011.

④Krugman P.,and A.J.Venables,“Globalization and the Inequality of Nations”.The Quarterly Journal of Eco-nomics,Vol.110,No.4,1995,pp.857-880.

⑤Baldwin,R.and Okubo,T.,“Heterogeneous firms,agglomeration and economic geography:Spatial selection and sorting”,NBER working paper series,w1165,2005.

⑥Cabral,M.B.and Mata,J.,“On the Evolution of the Firm Size Distribution:Facts and Theory.”American Eco-nomic Review,vol.93,2003,pp.1075-1090.

參考文獻

[1]Marshall,A.Principles of Economics.London:macmillan,1920.

[2]張妍云:《我國的工業集聚及共效應分析——基于各省工業數據的實證研究》,太原:《技術經濟與管理研究》,2005年第4期。

[3]趙偉、張萃:《中國制造業區域集聚與全要素生產率增長》,上海:《上海交通大學學報:哲學社會科學版》,2008年第5期。

[4]朱英明:《區域制造業規模經濟、技術變化與全要素生產率——產業集聚的影響分析北京》,北京:《數量經濟技術經濟研究》,2009年第10期。

[5]錢水土、金嬌:《金融結構、產業集聚與區域經濟增長:基于2000~2007年長三角地區面板數據分析》,杭州:《商業經濟與管理》,2010年第4期。

[6]曹廣忠、周一星、楊玲:《中國城市經濟增長多因素分析》,長沙:《經濟地理》,1999年第2期。

[7]彭薇:《基于分解模型的人均GDP地區間差異分析——從空間角度》,哈爾濱:《管理科學》,2010年第3期。

[8]譚云清:《產品市場競爭與公司治理有效性:理論與實證研究》,上海:上海交通大學,2008年。

[9]賴俊平:《市場競爭程度與中國工業生產率分布變化》,南京:《產業經濟研究》,2012年第1期。

[10]吳利華、申振佳:《產業生產率變化:企業進入退出、所有制與政府補貼——以裝備制造業為例》,南京:《產業經濟研究》,2013年第4期。

[11]梁琦:《產業集聚論》,北京:商務印書館,2004年。

[12]梁琦:《分工、集聚與增長》,北京:商務印書館,2009年。

[責任編輯 潘 莉]

[提 要]以地區企業生產率分布曲線為研究對象,在珠三角紡織及相關行業的數據基礎上,分析了城市因素如競爭情況、經濟發展、產業集聚情況等對其企業生產率分布曲線的影響。并通過分布曲線擬合、參數估計和對參數進行回歸等方式探索影響機制以及影響程度。闡釋了企業選址與城市產業集聚程度、城市居民收入水平、城市市場競爭和城市市場潛力的關系。

[關鍵詞]異質性企業 生產率分布 企業選址 城市經濟學

[中圖分類號]F270.3[文獻標識碼]A[文章編號]1000-114X(2016)02-0038-09

作者簡介:王如玉,中山大學管理學院博士生;林劍威,中山大學管理學院博士生。廣州 510275