互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展中倫理道德失范及原因分析

作為互聯(lián)網(wǎng)向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)力滲透的重大成果,互聯(lián)網(wǎng)金融正在極大地改變?nèi)祟惖纳a(chǎn)方式和生活方式,重構(gòu)與再造著我國的金融體系與運行機(jī)制,同時也使社會倫理傳統(tǒng)道德在這一全新的領(lǐng)域遭遇到了十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。警惕與糾正互聯(lián)網(wǎng)金融中諸多倫理道德的失范,不僅有助于提升與釋放互聯(lián)網(wǎng)作為全新商業(yè)基因改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的功能,而且有利于防范金融風(fēng)險,保持金融市場運行的良序和健康。

一、互聯(lián)網(wǎng)金融中倫理道德失范的表現(xiàn)

觀察發(fā)現(xiàn),互聯(lián)網(wǎng)金融目前在國內(nèi)主要體現(xiàn)為以下六種商業(yè)模式,即第三方支付、P2P網(wǎng)貸、大數(shù)據(jù)金融、眾籌、信息化金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)金融門戶,它們集中分布在支付、融資和理財三大領(lǐng)域。令人不安的是,三大領(lǐng)域中的每一種互聯(lián)網(wǎng)金融模式都存在倫理道德失范:

(一) 信用違約

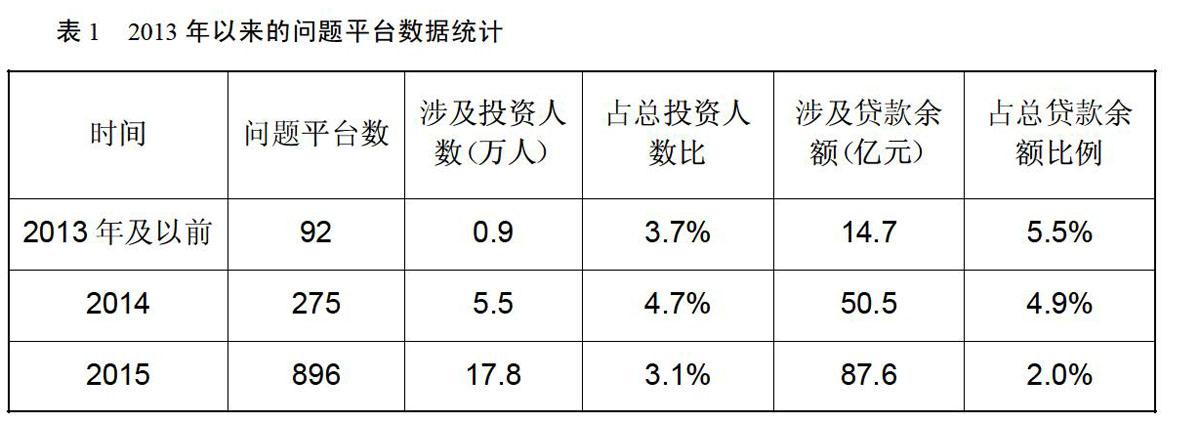

互聯(lián)網(wǎng)金融的信用違約多發(fā)生于P2P借貸領(lǐng)域。由于P2P網(wǎng)貸平臺絕大部分還未接入央行征信系統(tǒng),平臺在進(jìn)行信用審核時,無法通過信息共享全面了解授信對象,不能有效防范借款人由于過度負(fù)債或惡意欺詐帶來的信用風(fēng)險。經(jīng)過幾年“野蠻生長”后的P2P平臺積累了大量信用風(fēng)險,問題平臺不斷出現(xiàn),集中體現(xiàn)于頻頻發(fā)生的借款逾期、提現(xiàn)困難及老板跑路等狀況。據(jù)網(wǎng)貸之家統(tǒng)計,2015年問題平臺達(dá)896家,是2014年的3.26倍, 以6月、7月、12月問題平臺數(shù)量最多,三個月的問題平臺總數(shù)超過2014年全年問題平臺數(shù)量;2015年下半年問題平臺數(shù)量的急劇增加既有股災(zāi)因素的影響,也與實體經(jīng)濟(jì)下行壓力增大密切相關(guān)。

(二) 惡意欺詐

在第三方支付領(lǐng)域,由于交易雙方并不是面對面的接觸,在沒有有效措施控制風(fēng)險的情況下,身份欺詐現(xiàn)象時有發(fā)生。信用卡欺詐也是支付領(lǐng)域的一種欺詐形式,即通過虛構(gòu)交易,套取信用卡里的信用額度,從而達(dá)到逃避支付銀行費用的目的。在融資領(lǐng)域的欺詐以P2P網(wǎng)貸平臺和眾籌為代表,借貸或眾籌項目管理者發(fā)起項目的初始目的就是欺詐投資者。在美國KickStart網(wǎng)站上就曾經(jīng)發(fā)生過復(fù)制其他項目進(jìn)行欺詐的案例。前不久打著“月收益 30%”的“MMM”金融互助社區(qū)以及摩提弗金融互助平臺,都是典型的具有傳銷性質(zhì)的龐氏騙局。還有一些不法分子通過建立假冒的金融機(jī)構(gòu)或電商網(wǎng)站、發(fā)送帶有病毒鏈接的詐騙短信來進(jìn)行“互聯(lián)網(wǎng)釣魚”和金融詐騙。今年1月中旬,國內(nèi)第一個網(wǎng)絡(luò)詐騙舉報平臺——獵網(wǎng)平臺發(fā)布了《2015年網(wǎng)絡(luò)詐騙趨勢研究報告》,根據(jù)報告顯示,金融理財類是被騙總金額最高的詐騙類型,高達(dá)3700多萬,人均損失超過3萬元。

(三)資金挪用

第三方支付機(jī)構(gòu)在運營過程中存在巨大的資金沉淀,由于缺乏相關(guān)的法律與監(jiān)管制度,這些沉淀資金很容易被挪用于投資或經(jīng)營其他項目以獲取額外收益,甚至還存在卷款潛逃的風(fēng)險。2014年12月,上海暢購老板因“炒股被套跑路”成為首家倒閉的第三方支付機(jī)構(gòu)。還有一些P2P網(wǎng)貸平臺,大部分運營資金都是利用借貸資金組成,其資本比率低,財務(wù)杠桿率高,隨著貸放資金規(guī)模的擴(kuò)張,加上中間賬戶及關(guān)聯(lián)賬戶又缺乏監(jiān)管,很容易發(fā)生資金挪用,也使得平臺自融和非法集資的可能性增大。例如2015年1月出現(xiàn)問題的里外貸,發(fā)生了迄今為止P2P最大金額的兌付危機(jī),高達(dá)9.34億元的兌付賬款都是平臺自融,用途基本都用于“拿地”投資房地產(chǎn)項目。更有業(yè)內(nèi)人士表示,目前P2P問題平臺中涉嫌自融的占到四分之一之多。

(四)信息造假

互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的信息造假現(xiàn)象在支付、融資和理財三個領(lǐng)域均廣泛存在。第三方支付機(jī)構(gòu)為了拓展特約商戶,對商戶身份信息管理不到位,造成虛假商戶信息泛濫,為洗錢行為提供便利。在P2P領(lǐng)域的信息造假尤為嚴(yán)重,虛假宣傳和過度承諾的現(xiàn)象泛濫。比如人人聚財曾公開宣傳其獲得博時基金子公司的上億元風(fēng)險投資,后被博時基金否認(rèn)。另一個平臺贏多多宣稱自己在銀監(jiān)會辦公,后被銀監(jiān)會官方微信公眾號緊急否認(rèn)等等。還有不少P2P平臺發(fā)布大量假標(biāo),虛構(gòu)借款人身份信息及借款用途等。2015年底的“e租寶”事件震驚整個互聯(lián)網(wǎng)金融圈,其相關(guān)責(zé)任人被抓后自曝融資項目中95%的項目都是假的。此外,不少P2P平臺宣稱壞賬率小于2%,但在信息不透明的情況下,投資者難以判斷其真實性。平臺本身也很少會披露自己的財務(wù)信息,因此虛報壞賬率成為P2P網(wǎng)貸平臺的一種常見現(xiàn)象。還有些互聯(lián)網(wǎng)投資理財產(chǎn)品對預(yù)期收益率做虛高的宣傳,而對于虧損等風(fēng)險提示不足等等。

(五)網(wǎng)絡(luò)洗錢

互聯(lián)網(wǎng)金融由于其便捷性和匿名性為洗錢行為提供了絕佳的通道。互聯(lián)網(wǎng)支付可以實現(xiàn)匿名賬戶劃轉(zhuǎn)資金,而且轉(zhuǎn)賬成本極低,只需要通過在第三方平臺上進(jìn)行虛假交易,既當(dāng)買家又當(dāng)賣家,就能使非法所得披上合法的“外衣”。眾籌融資平臺和P2P網(wǎng)貸平臺也是網(wǎng)絡(luò)洗錢高發(fā)領(lǐng)域,由于雙方的信息不對稱,加上地域和時間限制,雖然平臺會對借款人或籌資人的身份及信用進(jìn)行審查,但對資金提供者資金來源的合法性疏于考察,這就為網(wǎng)絡(luò)洗錢提供了便利。此外,互聯(lián)網(wǎng)金融的洗錢行為還包括網(wǎng)上銀行洗錢、網(wǎng)絡(luò)保險洗錢、網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢、網(wǎng)絡(luò)傳銷洗錢、電子貨幣(如比特幣)洗錢等多種形式。比如2013年底被關(guān)閉的美國地下毒品交易網(wǎng)站Silk Road,就是使用比特幣進(jìn)行交易,從事大量非法洗錢業(yè)務(wù)。

(六) 數(shù)據(jù)泄露

互聯(lián)網(wǎng)金融未來的方向是大數(shù)據(jù)金融。在大數(shù)據(jù)時代,線上交易和大量資金轉(zhuǎn)移均以數(shù)據(jù)傳輸作為支撐,極有可能導(dǎo)致信息泄漏。互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)掌握著大量客戶的大數(shù)據(jù)信息,不僅包括客戶的個人身份信息,還包括客戶所綁定的銀行卡等敏感信息,而他們在客戶信息安全保護(hù)方面,卻明顯薄弱于銀行監(jiān)管體系。2015年是數(shù)據(jù)安全事故頻發(fā)年,其中P2P網(wǎng)站成了黑客攻擊的重災(zāi)區(qū)。去年4月,芝麻金融由于黑客攻擊造成超過8000名用戶的資料泄露。有數(shù)據(jù)顯示,2015年國內(nèi)上百家P2P網(wǎng)站由于黑客攻擊造成系統(tǒng)癱瘓、數(shù)據(jù)被惡意篡改甚至倒閉,其中不乏人人貸、拍拍貸、翼龍貸這樣的知名平臺。而用戶的個人信息或商業(yè)機(jī)密被販賣,也是屢見不鮮的現(xiàn)象。

二、互聯(lián)網(wǎng)金融中倫理道德失范的原因分析

在傳統(tǒng)金融體系中,也存在道德失范問題,如騙貸、詐騙性集資等等。而作為一種鏈接工具,互聯(lián)網(wǎng)讓傳統(tǒng)金融中的各種倫理道德失范行為尋找到了更為廣闊和更加隱形的平臺,只不過相比于傳統(tǒng)金融中的各種道德失范的誘因而言,引致互聯(lián)網(wǎng)金融道德失范的原因更為龐雜與深刻。

(一) 信息不對稱引發(fā)主體之間的利益沖突

“信息不對稱理論”解釋了市場經(jīng)濟(jì)活動中交易雙方對相關(guān)信息掌握的不對稱所引發(fā)的市場交易行為和市場運行效率的變化。互聯(lián)網(wǎng)金融由于具有顯著的虛擬性,交易雙方對于彼此真實身份信息和信用狀況的確認(rèn)難度加大,信息不對稱現(xiàn)象更加嚴(yán)重。在虛擬世界中進(jìn)行借貸業(yè)務(wù)的P2P網(wǎng)貸平臺就極易發(fā)生信息不對稱,投資者對所投資的平臺和融資項目的基本情況很難進(jìn)行真實的考察。從互聯(lián)網(wǎng)金融市場的主體關(guān)系上來講,除了投資者和籌資者與平臺之間存在委托—代理關(guān)系外,其他主體如第三方支付機(jī)構(gòu)、第三方資金托管機(jī)構(gòu)和擔(dān)保機(jī)構(gòu)同樣參與其中,主體關(guān)系的復(fù)雜性導(dǎo)致投資者信息獲取難度更大。去年6月,擁有第三方資金托管資質(zhì)的P2P平臺諾亞達(dá)e金融和愛增寶跑路事件明顯反映了投資者對于第三方資金托管機(jī)構(gòu)的職能普遍認(rèn)識不清。作為匯付天下和易寶支付的客戶,平臺原本應(yīng)該讓投資者感到安心,但由于平臺與第三方機(jī)構(gòu)之間的托管協(xié)議只是規(guī)定了資金托管的責(zé)任和義務(wù),并不參與其他業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),實際上成為了P2P平臺對外采取的“障眼法”。

(二) 權(quán)利義務(wù)不對等,違背社會公正原則

權(quán)利和義務(wù)是一對法律領(lǐng)域的概念,也是一對倫理學(xué)領(lǐng)域的概念。倫理學(xué)的核心范疇是公正,而公正的根本問題就是解決權(quán)利和義務(wù)的交換與分配問題。在市場經(jīng)濟(jì)中,契約關(guān)系一旦締結(jié),就相當(dāng)于達(dá)成了某種權(quán)利義務(wù)關(guān)系。任何一方在行使權(quán)利的同時,也必然要承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。然而在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域,契約關(guān)系是以網(wǎng)絡(luò)為載體來締結(jié)的,互聯(lián)網(wǎng)金融合同往往具有形式電子化、條款格式化、內(nèi)容簡單化等特征,作為處在信息劣勢一方的投資者在選擇權(quán)、知情權(quán)、隱私權(quán)等方面的權(quán)利就得不到相應(yīng)的保障。而互聯(lián)網(wǎng)金融平臺所應(yīng)當(dāng)承當(dāng)?shù)男畔⑴丁①Y金安全保障、提供合格產(chǎn)品和服務(wù)等義務(wù)方面卻做的不夠。這就嚴(yán)重違背社會公正原則,引發(fā)諸多矛盾和問題。比如P2P平臺的借款項目到期卻不能提現(xiàn),互聯(lián)網(wǎng)金融理財產(chǎn)品無法按時兌付,股權(quán)眾籌平臺的融資金額遠(yuǎn)超過公司資產(chǎn)或注冊資金,卻只出讓很小份額的股權(quán)等問題都體現(xiàn)了權(quán)利和義務(wù)的不對等。

(三)行業(yè)監(jiān)管不足,自律力量薄弱

互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展缺乏他律和自律的有效結(jié)合與統(tǒng)一。在金融體系中,他律的形式不僅包括硬性的法律約束,也包括軟性的倫理約束。前者主要是指監(jiān)管部門對金融機(jī)構(gòu)和金融市場的外部監(jiān)管。后者則主要是通過多種倫理規(guī)制手段,對當(dāng)事人行為進(jìn)行約束。互聯(lián)網(wǎng)金融經(jīng)過這幾年爆發(fā)式的增長,除了第三方支付得到了嚴(yán)格監(jiān)管外,其他幾種模式在法律制度和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)上均存在很大空白。因此,作為硬性的法律規(guī)制的有效補(bǔ)充,軟性的倫理規(guī)制同樣具有不可忽視的外在約束力量。目前,互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會等行業(yè)自律性組織在各地已逐漸成立,還有一些互聯(lián)網(wǎng)金融門戶網(wǎng)站及論壇對互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行評級和曝光,但這類自律性組織力量比較薄弱,很難起到更大的影響。而自律性道德則是一種自我約束的道德,是當(dāng)事人通過自我反省和自我控制而做出的一種符合人們之間權(quán)利義務(wù)約定的行為要求。互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)和一般的企業(yè)一樣,追求的是利潤的最大化,在資金逐利的本性驅(qū)使下,互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)人員的職業(yè)道德良心更多地是要依賴于行為人的自我約束。這就對企業(yè)的道德文化教育和企業(yè)文化以及社會責(zé)任體系的構(gòu)建提出了更高的要求。

(四)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和科技進(jìn)步導(dǎo)致社會價值觀的變化

在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和體制轉(zhuǎn)軌的過程中,一方面?zhèn)鹘y(tǒng)價值觀與現(xiàn)代價值觀產(chǎn)生了全面而尖銳的沖突。很多代表中華傳統(tǒng)文化的優(yōu)秀價值觀日漸被人們淡忘,而其中的一些糟粕的價值觀卻仍然存在。另一方面,中國傳統(tǒng)價值與西方價值觀在碰撞過程中也會產(chǎn)生矛盾與沖突。西方崇尚的是個人主義和自由主義的價值觀,中國則信仰的是以集體主義為思想基礎(chǔ)的價值觀。價值觀念的多元化發(fā)展與矛盾沖突一定程度上也引發(fā)了人們思想混亂和行為失范,很多人利用改革過程中體制的漏洞,通過各種不正當(dāng)?shù)姆绞街\取個人私利,滿足日益膨脹的物質(zhì)欲望。而在移動互聯(lián)網(wǎng)時代,無論是信息傳播速度還是方式都有了一個質(zhì)的飛躍,由此所催生的時代變換,更是在社會價值觀上推動著整個時代的轉(zhuǎn)型與變革。正如“領(lǐng)教工坊聯(lián)合創(chuàng)始人”肖知興所說的那樣:互聯(lián)網(wǎng)給中國帶來的最大改變,也許是價值觀的變化。

(五)社會結(jié)構(gòu)體制失衡,誠信缺失問題嚴(yán)重

這些年來中國一直在經(jīng)歷著從傳統(tǒng)的熟人社會向現(xiàn)代社會的轉(zhuǎn)型過程。在費孝通看來,中國傳統(tǒng)社會中的信任是建立在血緣關(guān)系及隨之而來的地緣關(guān)系之上的。而如今隨著城市化進(jìn)程的不斷加快,人與人之間更多地是依靠相互間的契約關(guān)系而非熟人關(guān)系來履行自己的道德責(zé)任。再加上社會流動的速度加快也使得失信成本降低。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)的博弈論觀點,多次重復(fù)博弈的小群體由于失信成本較高,選擇合作者居多,而當(dāng)群體數(shù)量增多,或者博弈是一次性的情況下,如果缺乏強(qiáng)有力的失信懲罰機(jī)制,往往會使得失信和不合作的成本降低,誠信缺失問題大量涌現(xiàn)。比如東莞市某家號稱被美國上市公司收購的P2P平臺,在去年7月出現(xiàn)逾期和提現(xiàn)困難后,總經(jīng)理改名換姓在其他地方投資開辦了另一家P2P網(wǎng)貸平臺,繼續(xù)蒙蔽不明真相的投資者。

三、構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)金融的社會監(jiān)管體系

近兩年來互聯(lián)網(wǎng)金融一直處于野蠻生長狀態(tài),然而相應(yīng)的監(jiān)管卻并沒有及時跟上,由此露出各種風(fēng)險和問題也被庫存起來,如果再得不到高度重視和有效的解決,勢必會對整個金融體系帶來巨大的沖擊。因此,如何構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)金融的立體監(jiān)管體系已是亟待解決的問題。

(一) 加強(qiáng)政府監(jiān)管,完善法律法規(guī)。去年7月18日,中國人民銀行等十部委出臺了《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》,隨后關(guān)于第三方支付、網(wǎng)絡(luò)貸款和股權(quán)眾籌的監(jiān)管細(xì)則也陸續(xù)發(fā)布,有利于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融這一新興業(yè)態(tài)的健康發(fā)展。去年12月28日,業(yè)界期盼已久的P2P監(jiān)管細(xì)則(征求意見稿)終于出臺,對于規(guī)范P2P行業(yè)的發(fā)展有著非常積極的影響。但從整體來看,政府對互聯(lián)網(wǎng)金融這樣的新生事物的監(jiān)管還有很多不完善之處,相應(yīng)配套措施還不到位,相關(guān)法律法規(guī)也存在嚴(yán)重的滯后。因此,監(jiān)管機(jī)構(gòu)要深刻認(rèn)識到互聯(lián)網(wǎng)金融潛在的巨大風(fēng)險,加強(qiáng)自身金融監(jiān)管能力,重塑金融監(jiān)管體制,完善金融監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制,進(jìn)一步強(qiáng)化功能監(jiān)管。為適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展,法律部門也應(yīng)及時修訂已有的法律法規(guī),完善具體監(jiān)管措施和細(xì)則。

(二) 加強(qiáng)行業(yè)自律機(jī)制的構(gòu)建。在互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管的相關(guān)法律法規(guī)及細(xì)則未出臺或完善之前,行業(yè)自律應(yīng)先行一步,扮演好互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展的“看門人”角色。互聯(lián)網(wǎng)金融由于其自身的獨特性,只有當(dāng)政府監(jiān)管與行業(yè)自律雙管齊下,才能實現(xiàn)行業(yè)的良性發(fā)展。2013年底,全國性、區(qū)域性的互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會相繼成立。作為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的自律性組織,近年來它們在規(guī)范日常經(jīng)營、促進(jìn)信息披露、加強(qiáng)政府溝通、加大行業(yè)對風(fēng)控能力的重視等方面起到比較好的影響,但由于缺乏約束力,效果十分有限。今后,監(jiān)管層還需從積極鼓勵和引導(dǎo)行業(yè)自律,制定完備自律公約、建立行業(yè)自律獎懲機(jī)制、加強(qiáng)行業(yè)職業(yè)規(guī)范建設(shè)及從業(yè)人員職業(yè)道德建設(shè)等方面發(fā)揮更大的作用。

(三)加快建設(shè)和完善我國征信體系。信用風(fēng)險是互聯(lián)網(wǎng)金融面對的主要風(fēng)險,征信體系可以稱得上是最重要的互聯(lián)網(wǎng)金融基礎(chǔ)設(shè)施。建設(shè)和完善社會征信體系首先應(yīng)加快征信立法,使征信系統(tǒng)盡快向互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)全面開放。今年年初,包括人人貸、翼龍貸在內(nèi)的首批13家P2P機(jī)構(gòu)接入央行的征信系統(tǒng),未來會有更多的包括P2P在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)享受到開放的信用信息共享服務(wù)。另一方面,建立互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)自身的征信系統(tǒng)也是未來行業(yè)發(fā)展的大方向。互聯(lián)網(wǎng)+征信,將成為征信常態(tài)。擁有海量個人數(shù)據(jù)的騰訊、阿里旗下的騰訊征信和芝麻征信在大數(shù)據(jù)征信方面樹立了行業(yè)標(biāo)桿,成為央行征信系統(tǒng)的有力補(bǔ)充。

(四)加強(qiáng)新聞輿論監(jiān)督。在這個公民權(quán)利意識提高,媒介信息傳播技術(shù)加強(qiáng)的大環(huán)境下,新聞輿論的影響力受到黨和政府乃至全社會的普遍關(guān)注和高度重視。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新多元化的發(fā)展,各種風(fēng)險隱患頻出,更是需要新聞輿論的監(jiān)督和引導(dǎo)。新聞輿論監(jiān)督不僅可以與法律監(jiān)督和行政監(jiān)督相互協(xié)作,也可以引發(fā)輿論熱潮,提高公民參與的意識,對社會起到正面導(dǎo)向的作用。比如,新華網(wǎng)作為黨中央直接部署,新華社主辦的中央重點新聞網(wǎng)站,其傳播力、公信力和影響力在業(yè)界都享有很高的聲譽。新華網(wǎng)副總裁汪金福在“2014互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新與監(jiān)管行業(yè)峰會”上就提出為引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展要切實履行輿論監(jiān)督職責(zé)。對于2015年底的“e租寶”事件,新華網(wǎng)積極跟蹤報道,對互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的健康發(fā)展起到很好的輿論監(jiān)督作用。

(五)加快網(wǎng)絡(luò)規(guī)則的制定。互聯(lián)網(wǎng)金融的本質(zhì)還是金融,但依托的是互聯(lián)網(wǎng)的“聚合與連接”來撮合交易,利用大數(shù)據(jù)、云計算管控金融風(fēng)險,挖掘個性化金融需求。數(shù)據(jù)化能夠?qū)⑿庞米兂韶敻唬部赡軒硇碌娘L(fēng)險。清華大學(xué)五道口金融學(xué)院院長吳曉就表示,大數(shù)據(jù)的應(yīng)用和價值的挖掘不能以犧牲個人數(shù)據(jù)、財產(chǎn)權(quán)為代價。2014年7月,中國發(fā)布了網(wǎng)絡(luò)安全法草案。2015年12月16日,在第二屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會上,會議的熱點也聚焦在共享一個有規(guī)則的網(wǎng)絡(luò)世界上。由此可見,社會各界對于網(wǎng)絡(luò)規(guī)則在互聯(lián)網(wǎng)金融中發(fā)揮的重要意義和作用有了越來越清醒的認(rèn)識。

參考文獻(xiàn):

[1]盈燦咨詢.2015年P(guān)2P網(wǎng)貸行業(yè)年報簡報[EB/OL].網(wǎng)貸之家,http://www.wdzj.com/news/ baogao/25555.html

[2] 王曙光.金融倫理學(xué)[M].北京:北京大學(xué)出版社,2011,第90頁

[3] 王倩.互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的倫理規(guī)制[J].西南金融,2016(2)

[4] 葉雷.互聯(lián)網(wǎng)給中國帶來的最大改變是價值觀[N].上海證券報,2015-1-16 (A08)

[5] 霍學(xué)文.新金融,新生態(tài)[M].北京:中信出版社,2015,第142頁