戈壁荒漠礫幕層破壞的生態(tài)恢復(fù)措施

李增沛,張 偉

(1.中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,北京 10005;2.中煤科工集團(tuán)北京華宇工程有限公司,北京 100120)

?

戈壁荒漠礫幕層破壞的生態(tài)恢復(fù)措施

李增沛1,張 偉2

(1.中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,北京 10005;2.中煤科工集團(tuán)北京華宇工程有限公司,北京 100120)

摘要:在實(shí)地調(diào)查的基礎(chǔ)上,結(jié)合衛(wèi)星影像圖,取得土地利用現(xiàn)狀、地貌地形土壤地質(zhì)等土地現(xiàn)狀資料,有針對(duì)性地提出了對(duì)荒漠區(qū)礫幕層區(qū)域的生態(tài)恢復(fù)治理措施:主要包括水土保持、地貌(土壤)重構(gòu)、植被營造、生態(tài)保護(hù)等工作。

關(guān)鍵詞:礫幕層;生態(tài)恢復(fù);現(xiàn)狀;調(diào)查

1項(xiàng)目區(qū)概況

項(xiàng)目位于殘丘臺(tái)地區(qū),殘丘山體低而散亂,山頂渾圓,相對(duì)高差不大,干谷寬闊,臺(tái)地臺(tái)面較平坦,地表被殘積、坡積的巖屑層所覆蓋,通稱戈壁(南湖戈壁)。該區(qū)域降雨很少,蒸發(fā)量大,地表無植被覆蓋,生態(tài)環(huán)境極為脆弱。

2生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀

本文在生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)研分析基礎(chǔ)上,結(jié)合SPOT6遙感影像,取得土地利用現(xiàn)狀、地貌地形、土壤地質(zhì)等第一手資料,利用GIS處理軟件分析生態(tài)功能區(qū)的定位、主要生態(tài)問題、土地利用方式和資源開發(fā)情況等,并提出生態(tài)治理的措施。

2.1地形地貌調(diào)查

項(xiàng)目區(qū)內(nèi)海拔高度413.79~569.50 m,最低點(diǎn)位于南中部,最高點(diǎn)位于西北部。地勢(shì)總體北部、西部高,中部及東南部低,地形高差最大155.71 m,坡度15‰~30‰ ,屬低山丘陵區(qū)。地形地貌見圖1。

2.2土地利用現(xiàn)狀調(diào)查

根據(jù)實(shí)地調(diào)查和遙感衛(wèi)星影像,將評(píng)價(jià)區(qū)土地利用情況劃分為3個(gè)一級(jí)類型和8個(gè)二級(jí)類型。評(píng)價(jià)區(qū)土地利用現(xiàn)狀圖見圖2。

2.3礫幕層空間分布

從圖2土地利用類型及面積的分析可以看出,戈壁、裸巖石礫地為評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)主要土地利用類型。評(píng)價(jià)區(qū)位于南湖戈壁,由于特殊的區(qū)位因素形成了惡劣的水、熱及土壤條件,致使評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)地表植物無法自然生長,經(jīng)過長期的吹蝕作用,大部分地面表層布滿了礫石或碎石,形成礫幕層。在無植物覆蓋的礫石荒漠地區(qū),礫幕層對(duì)在保護(hù)土地資源方面具有重要作用,可以保護(hù)下部沙土不被吹蝕,從而減少風(fēng)沙物質(zhì)來源和保護(hù)土壤資源。評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)戈壁、裸巖石礫地均發(fā)育有礫幕覆蓋,面積合計(jì)90.19 km2,占評(píng)價(jià)區(qū)面積的86.85%,對(duì)評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)水土保持具有重要意義,礫幕層空間分布見圖3。

2.4土壤侵蝕現(xiàn)狀調(diào)查

評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)土地大部分為戈壁(礫質(zhì)荒漠),僅存小面積沙地,并未形成大片流動(dòng)沙丘,侵蝕強(qiáng)度為極強(qiáng)烈侵蝕。而礦田所在的南湖戈壁風(fēng)沙活動(dòng)頻繁,且風(fēng)大多沙,在個(gè)別大風(fēng)日,直徑小于1 cm的石礫也會(huì)被吹起,因此區(qū)域內(nèi)的戈壁、裸巖石礫地、裸土地等都會(huì)在風(fēng)力作用下發(fā)生中強(qiáng)度的侵蝕。

3生態(tài)整治措施

生態(tài)整治規(guī)劃主要結(jié)合項(xiàng)目區(qū)生態(tài)特點(diǎn)和項(xiàng)目施工布局,施工影響強(qiáng)度進(jìn)行綜合布控,根據(jù)以往露天礦的防治經(jīng)驗(yàn)和周邊露天礦生產(chǎn)調(diào)研。參考該項(xiàng)目水土保持方案,認(rèn)為生態(tài)整治的目的就是維持區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定。主要應(yīng)做好4個(gè)方面的工作:水土保持、地貌(土壤)重構(gòu)、植被營造、生態(tài)保護(hù)[1~3]。

3.1礫石剝離收集及利用

施工前,在采掘場(chǎng)占地范圍內(nèi),自拉溝位置起沿著采掘推進(jìn)方向?qū)Φ乇淼[石剝離收集,剝離厚度15 cm,剝離礫石存放于外排土場(chǎng)南側(cè)排土未占?jí)嚎盏兀鈬褂貌输摪迦瑢?duì)表面拍實(shí)并灑水抑塵。待外排土場(chǎng)達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高后,對(duì)到界平臺(tái)頂部鋪壓礫石。根據(jù)相關(guān)研究文獻(xiàn)及參考自然形成礫幕層覆蓋度,要求礫石覆蓋度不得低于60%。覆蓋后利用礦田高礦化度疏干水對(duì)覆蓋面灑水。礫石堆放區(qū)域周邊布置擋板防護(hù),表面覆蓋密目網(wǎng)。堆放過程中,堆體表面灑水抑塵。多余礫石量根據(jù)排、覆計(jì)劃臨時(shí)堆存在排土場(chǎng)推進(jìn)工作面后方已恢復(fù)區(qū)域,用于后續(xù)即將到界平臺(tái)的治理恢復(fù)。

項(xiàng)目運(yùn)行期間,當(dāng)內(nèi)排土場(chǎng)部分區(qū)域到達(dá)設(shè)計(jì)標(biāo)高后,將挖掘區(qū)剝離收集的礫石直接運(yùn)送至內(nèi)排土場(chǎng)壓蓋到界平臺(tái)。

3.2場(chǎng)地內(nèi)灑水降塵

在采掘場(chǎng)開采及內(nèi)排土場(chǎng)排棄過程中,利用采區(qū)高礦化度疏干水對(duì)工作面持續(xù)灑水降塵,形成保護(hù)裸露沙土,降低風(fēng)蝕強(qiáng)度。

3.3邊坡防護(hù)

待內(nèi)排土場(chǎng)最終幫邊坡形成并穩(wěn)定后,利用采掘場(chǎng)剝離產(chǎn)生的大型塊石破碎后鋪壓邊坡,厚度30 cm。壓蓋用石塊選用采掘場(chǎng)剝離的不規(guī)則塊石,經(jīng)破碎后形成粒徑大小相近的塊石后可供外排土場(chǎng)護(hù)坡使用。

3.4場(chǎng)內(nèi)綠化

場(chǎng)內(nèi)主要道路兩側(cè),工業(yè)場(chǎng)地南部的行政區(qū)、生活區(qū),工業(yè)場(chǎng)地中部的生產(chǎn)系統(tǒng)預(yù)留空地,工業(yè)場(chǎng)地倉庫區(qū)周邊空地等人員活動(dòng)頻繁的區(qū)域是場(chǎng)內(nèi)綠化的主要區(qū)域。綠化選擇喬、灌、草相結(jié)合,綠化樹種主要選擇當(dāng)?shù)剡m生的耐旱、耐鹽物種,如喬木有新疆楊、榆樹、沙棗樹等;灌木有梭梭、駱駝刺、紅柳、沙拐棗等;草種有芨芨草、三葉草、披堿草、早熟禾等。對(duì)綠化區(qū)域使用灌溉系統(tǒng)以保證植物成活。

3.5生態(tài)監(jiān)測(cè)計(jì)劃

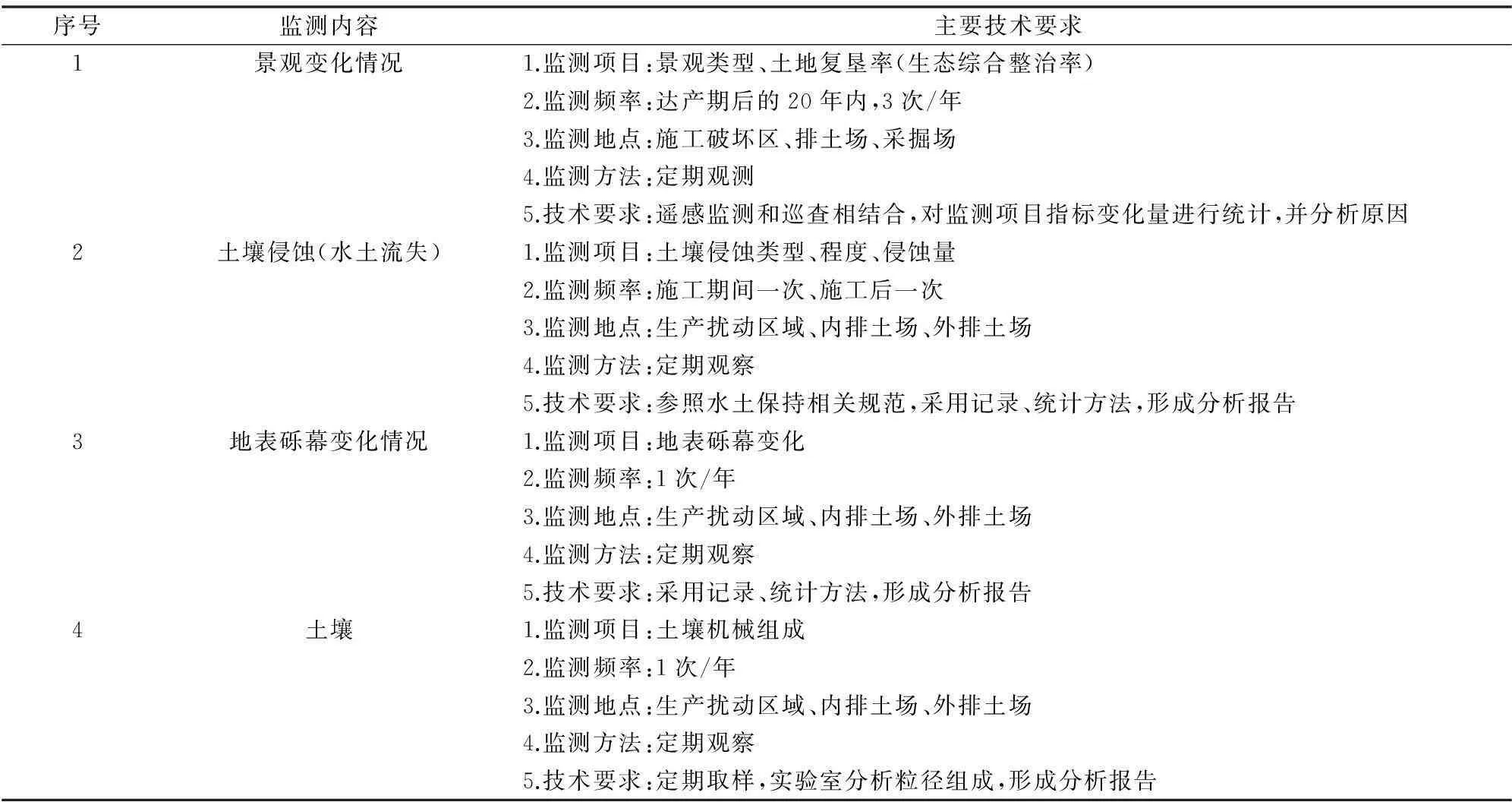

為了最大限度地減輕和消除不利的環(huán)境影響,生產(chǎn)期實(shí)行生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè),以保證生態(tài)整治和水土保持設(shè)施的落實(shí)及運(yùn)行,并驗(yàn)證生態(tài)整治措施的效果,更好地保護(hù)生態(tài)環(huán)境。見表1。

表1 生產(chǎn)期環(huán)境監(jiān)測(cè)方案

參考文獻(xiàn):

[1]趙鑫.基于RS、GIS的哈密三道嶺礦區(qū)生態(tài)環(huán)境調(diào)查與評(píng)價(jià)[D].西安:西安科技大學(xué),2013.

[2]周錦華,胡振琪,高榮久.礦山土地復(fù)墾與生態(tài)重建技術(shù)研究現(xiàn)狀與展望[J].金屬礦山,2007(10):11~15.

[3]粱留科.德國煤礦區(qū)景觀生態(tài)重建、土地復(fù)墾及對(duì)中國的啟示[J].經(jīng)濟(jì)地理,2002(6):711~715.

文章編號(hào):1674-9944(2016)02-0011-02

中圖分類號(hào):P362

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

作者簡介:李增沛(1980—),河北南宮人,碩士,主要從事工程、環(huán)境等方面的工作。

收稿日期:2015-11-17