面部PNF技術聯合針刺療法治療周圍性面神經麻痹的臨床療效觀察

?

面部PNF技術聯合針刺療法治療周圍性面神經麻痹的臨床療效觀察

楊楠

(長春中醫藥大學研究生學院,吉林 長春 130117)

【關鍵詞】周圍性面神經麻痹;面部PNF技術;針刺

本體神經肌肉促進技術(Proprioceptive neuromuscular facilitation,PNF),又叫PNF技術,是通過對本體感受器刺激,達到促進相關神經肌肉反應,以增強相應肌肉的收縮能力的目的,同時通過調整感覺神經的異常興奮性,以改變肌肉的張力,使之以正常的運動方式進行活動的一種康復訓練方法[1]。面癱,即周圍性面神經麻痹,是以口眼向一側歪斜為主癥的病癥,又稱口眼斜。本病可發生于任何年齡,無明顯的季節性,多發病急速,以一側面部發病多見。本臨床觀察通過采用傳統中醫針刺療法,與現代康復治療PNF技術相結合,治療周圍性面癱患者30例,取得了很好的治療效果,現報道如下。

一般資料

60例周圍性面癱患者均為2014年3月—2015年5月長春中醫藥大學附屬醫院腦病康復科門診及住院患者,根據隨機原則將60例患者分為治療組(針刺加PNF技術組)30例和對照組(針刺組)30例。治療組中男16例,女14例;年齡(52.37±12.46)歲;左側15例,右側15例。對照組中男13例,女17例;年齡(45.71±15.38)歲;左側14例,右側16例。兩組在性別、年齡、病情等方面經統計學處理,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:參照《針灸學》[2]。主癥:表現為口眼向一側歪斜,面部肌肉板滯、癱瘓;次癥:眼裂變大,露睛流淚,額紋消失,鼻唇溝變淺,蹙額、皺眉、閉眼、鼓腮困難;兼證:部分患者有舌前2/3味覺減退或消失、耳后疼痛或聽覺過敏等癥狀。

納入標準:符合診斷標準確診為急性周圍性面神經麻痹者,年齡18~70歲,病程在3 d內者,能按計劃堅持治療,并配合本課題研究者可納入觀察病例。

排除標準:周圍性面癱繼發于其他疾病者,如感染性多發性神經根炎、侵犯顳骨的腫瘤、后顱凹病變、腮腺炎、腦外傷等;合并有糖尿病、心血管、腦血管、肝、腎、肺和造血系統等嚴重原發性疾病和精神病、亨特氏綜合征患者;孕婦及哺乳期婦女;不能接受或堅持本療法者。

治療方法

對照組(針刺組):采用針刺療法。取穴及刺法同治療組,諸穴施術后留針20 min。每天治療1次,15 d為1個療程,2個療程后評價治療效果。

治療結果

療效標準:根據《臨床疾病診斷依據治愈好轉標準》[3]制定。治愈:患者面神經運動功能恢復正常,患側和健側面部肌肉對稱,患側眼瞼閉合完全,鼻唇溝基本對稱,口角無歪斜;顯效:患者面神經運動功能大部分恢復,靜止時面部外觀正常,患側眼瞼能閉合,鼻唇溝稍淺,笑時口角歪斜;好轉:患者面神經運動功能部分恢復;無效:患者面神經運動功能無改善。

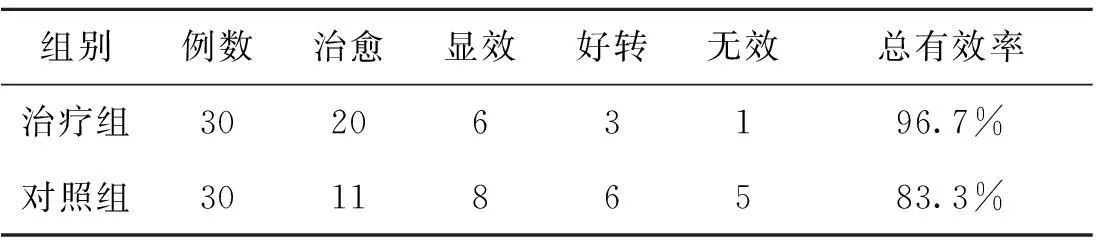

結果:兩組患者臨床療效比較,見表1。

表1 治療組和對照組患者臨床療效比較(例)

由表1可見,兩組療效對比,治療組療效優于對照組(P<0.05)。

兩組30 d內治愈患者治療療程比較見表2。

表2 治療組和對照組患者療程對比±s)

由表2可見,兩組療程比較,P<0.05,差異具有統計學意義,說明PNF技術配合針刺治療組療程明顯縮短。

討論

面癱為臨床常見疾病,從傳統中醫學角度分析,其病機主要是由于勞作過度,機體正氣不足,脈絡空虛,衛外不固,風寒或風熱乘虛入中面部經絡,致氣血痹阻,經筋功能失調,筋肉失于約束,從而出現口眼歪斜等癥狀,由于手足陽經均上頭面部,當病邪阻滯面部經絡,尤其是手太陽和足陽明經筋功能失調,可導致面癱的發生。因此,針刺治療主要選取足太陽膀胱經、手陽明大腸經和足陽明胃經為主的穴位進行治療,以達到行氣活血、疏通經絡、調養筋肉的治療效果。現代醫學基礎研究證實,中醫針灸治療面神經麻痹能夠改善面神經周圍的血液循環,促進新陳代謝,使炎癥滲出物得以吸收,從而改善面神經沖動傳遞,促進神經纖維功能的恢復[4]。

從西醫學角度來看,周圍性面神經麻痹主要是因莖乳孔內面神經非特異性炎癥所致,致使局部神經營養血管痙攣,神經缺血、水腫,出現面肌麻痹。通過應用PNF技術,對患者癱瘓的表情肌進行相應的抗阻訓練,增強受損肌肉的肌力,降低異常肌張力,能夠直接改善患者的主要癥狀,并且通過配合言語刺激,讓患者與治療師相互配合,使患者能夠主動參與到治療過程之中,改變了傳統的被動治療方式,從而使治療時間縮短,治療效果增強。

目前針對面癱治療的研究中,針刺療法的治療效果已經有了很多的成功經驗,關于采用現代康復技術與傳統針刺療法相配合的方法治療面癱的報道卻相對較少。本項研究通過PNF技術與針刺療法的聯合,將現代康復理念引入到臨床疾病的治療中,增強了患者在治療過程中的主動性,為面癱的治療提供了一種行之有效的新方法。研究結果表明,PNF技術聯合針刺療法治療周圍性面神經麻痹,療效顯著,療程縮短,值得在臨床中推廣。

參考文獻

[1]燕鐵斌.物理治療學[M].北京:人民衛生出版社,2008:234.

[2]石學敏.針灸學[M].北京:中國中醫藥出版社,2007:219-221.

[3]孫傳興.臨床疾病診斷依據治愈好轉標準[M].北京:人民軍醫出版社,1989:690.

[4]鄧樹峰.針灸綜合療法治療周圍性面神經麻痹60例臨床觀察[J].中國醫藥導報,2012,14(11):1905-1906.

(收稿日期2015-07-06)