利率市場化對我國商業銀行信貸集中的影響

盛佩玲

?

利率市場化對我國商業銀行信貸集中的影響

盛佩玲

摘要:信貸是商業銀行最重要的資產業務,而信貸集中風險一直以來都是我國商業銀行面臨的難題之一。在進一步推進利率市場化的宏觀背景下,以我國上市商業銀行2007-2014年信貸數據為研究樣本進行測算,通過利用面板數據建立模型,考察利率市場化對我國商業銀行信貸集中風險的影響。研究結果表明:在利率市場化背景下,成本因素是影響銀行業信貸集中程度的決定性因素,且與信貸集中度成正向關系;非利息收入占比與銀行信貸集中度呈負相關;利率市場化對國有商業銀行的影響大于股份制商業銀行。

關鍵詞:商業銀行;信貸集中;利率市場化;面板數據

銀行是在高負債率的基礎上持續經營的特殊企業,信貸集中是銀行在權衡自身風險與收益的基礎上,追求利潤最大化而導致的信貸資源分配不均衡的現象[1-2]。一直以來,信貸集中風險都存在于各大商業銀行之中,對商業銀行持續穩健經營的影響巨大。一旦信貸集中風險爆發,對銀行的打擊是致命的,甚至威脅到銀行的生存,因此信貸集中風險也成為各學者先后進行研究的對象。我國經濟已進入中高速增長區間,在經濟面臨下行的壓力之下國家繼續推進利率市場化進程,2014年至今多次推出降息、降準政策。筆者將利率市場化對我國商業銀行信貸集中度的影響進行有針對性的研究。

一、研究現狀

(一)信貸集中

信貸集中風險一般是由期限集中、客戶集中、行業集中和區域集中4類未得到有效分散的信貸結構造成的。近些年,國內外關于商業銀行信用集中風險方面的研究成為眾多學者研究的熱點問題之一,并取得了顯著性的成果。

國外學者綜合運用多種微觀經濟理論,采用定性與定量相結合的方法,設計了很多度量商業銀行信用風險的模型,如基于VaR的Credit Metrics模型、Credit Risk+模型和基于Black-Scholes期權定價的KMV模型等。國外在信用風險識別、度量方面的技術發展十分迅速,已成為現代銀行管理理論中非常重要的組成部分。國內學者在研究商業銀行信貸集中時主要以定性分析為主,主要研究方向體現在以下3個方面。

一是商業銀行信貸集中的原因分析。對于信貸集中的原因分析一般是從銀行自身因素和銀行外部因素來著手。胡新天運用博弈論原理,從當前商業銀行信貸行為的“趨同”性入手,來解釋我國商業銀行信貸集中現象的形成機理[1]。顏廷峰等從新制度經濟學、信息經濟學和信用經濟學3個方面來解釋商業銀行信貸集中的原因[2]。陳紅艷等基于羊群效應視角,運用時間序列數據,論證了我國大銀行與中小銀行信貸集中與制度和趨利行為等因素有關,這在一定程度上也是由羊群效應引發的[3]。

二是商業銀行信貸集中的效應分析。國內從風險和收益兩個方面對銀行信貸集中效應進行分析,均認為信貸集中與銀行收益成反向相關,而與風險成正向相關[4-6]。

三是信貸集中度量技術研究。目前,國際上對信貸集中度量方法的認識并未達成統一,但是研究仍在不斷深入,從最基礎的“基于敞口的集中度評估”到“調整后的監管資本法”,再到“風險貢獻度法”以及目前研究頻率最高的“經濟資本模型法”,計算精確度不斷提高。目前,我國同大多數國家一樣,尚停留在最基礎的敞口比率管理方法上。陳國立運用貝恩指數、基尼系數、HHI三個指標對我國銀行信貸集中程度進行了分析[7]。李紅俠采用二項式擴展技術的方法對違約相關性進行平均化處理,并以國內某商業銀行的實際信貸數據為樣本,采用HHI指數的方法對該行的客戶集中風險進行了分析[8]。盡管有些中資銀行也在嘗試引入精確度更高的計量方法來管理資產組合,但由于資產組合的經濟資本測度尚無法充分運用高精確度的經濟資本計量方法,實現全面有效的集中度風險管理還有很大的努力空間。

(二)利率市場化

利率市場化是指從利率決定、利率結構到利率管理均由市場決定。貨幣當局不再直接決定利率,而是通過公開市場交易的方式來間接影響利率變動,達到實施貨幣政策和調控宏觀經濟的目的[9]。我國的利率市場化從1996年開始,至今已有20年的歷程。中國人民銀行對存貸款利率浮動區間不斷調整,隨著存款保險制度的呼之欲出,我國的利率市場化進程不斷深入。從2014年11月到2015年5月初,中國人民銀行共進行2次降息和2次降準。2015年5 月11日,中國人民銀行決定下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率,將金融機構存款利率浮動區間的上限由存款基準利率的1.3倍調整為1.5倍,旨在進一步推進利率市場化。這對我國銀行業和企業的影響深遠。

我國學術界對于利率市場化的研究多集中在利率市場化對商業銀行和中小企業投融資的影響。對商業銀行的影響方面主要集中在對其盈利模式和信貸增長的影響;在信貸方面的研究大多是定性研究,主要分析利率市場化對銀行信貸風險、信貸配置效率的影響。主要觀點包括利率市場化下銀行之間信息的不對稱導致銀行信貸風險進一步加劇;利率管制放開后,放貸的“雙大”客戶評估標準將不再適應競爭環境,刺激銀行信貸盲目膨脹,不良貸款率上升。利用119家銀行數據,實證論證商業銀行在利率市場化下為力保盈利,選擇大力發展中間業務,盲目增加信貸,導致銀行面臨更巨大的風險。當前,利率市場化對我國商業銀行信貸集中風險的影響研究較少。

二、變量選擇與模型構建

(一)指標選取

1.被解釋變量

根據數據獲取的便利性和模型建立的需求,筆者選取客戶集中度和行業集中度來代表商業銀行的信貸集中程度,并用赫芬達爾指標法來量化客戶集中度和行業集中度。

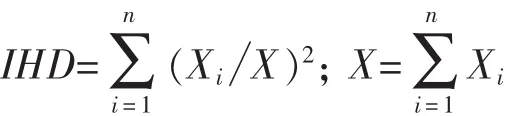

(1)行業集中度指數(IHD)即貸款在不同行業的投放情況,其計算公式為:

式中:X1,X2,…,Xn為商業銀行在不同行業的貸款投放額。IHD的取值與信貸行業集中度成正比,取值越小,行業集中度越低。

(2)客戶集中度指數(CHD),用前10大客戶貸款占比來表示,即最大10家客戶貸款余額占資本凈額的比重。CHD取值越大,表明集中程度越高。

2.解釋變量

利率市場化對銀行而言面臨的最大挑戰是競爭程度加劇。在利率管制的環境下,較大的存貸款利差以及政府的隱性擔保使得商業銀行收益相對穩定,并在其發放貸款時很少考慮資金成本。在利率市場化的背景下,這種情況將不復存在。筆者從銀行自身層面出發,選取凈利差、成本收入比和非利息收入占比作為影響因素,分析利率市場化在改變客觀經濟環境的情況下對銀行信貸分配的影響。

(1)凈利差(NIS)。凈利差是銀行盈利的主要手段。在利率市場化下,存貸款利差縮小勢必成為影響銀行信貸發放投向的重要因素。其計算公式為:凈利差=平均生息資產收益率-平均計息負債付息率。

(2)成本收入比(CTIR)。利率市場化下,銀行之間為吸收存款,必定會提高存款利率以吸收更多資金。成本因素也成為銀行投放信貸的關鍵因素之一。其計算公式為:成本收入比=業務及管理費/營業收入。

(3)非利息收入占比(NIIR)。利率市場化對銀行的重大影響之一就是將改變其盈利模型。銀行會將更大的精力投入中間業務研究。考慮到中間業務在商業銀行結構中的占比呈不斷上升的趨勢,所以選擇非利息收入占比衡量中間業務的發展對于銀行信貸投放的影響。其計算公式為:NIIR=非利息收入/總收入。

(二)數據來源

2006年我國頒布了新修訂的《企業會計準則——基本準則》,于2007年1月1日起開始實施。為了統一數據口徑,選取2007—2014年我國上市商業銀行數據,剔除掉數據缺失的中國農業銀行。研究對象為15家上市商業銀行,分別為中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國交通銀行、招商銀行、興業銀行、平安銀行、南京銀行、北京銀行、華夏銀行、浦發銀行、光大銀行、中信銀行、民生銀行、寧波銀行。筆者所運用到的各項指標中,銀行的貸款集中度指標數據、各銀行的存款利息支出占存款總額的比例均來自于各大銀行披露的年報。

(三)模型建立

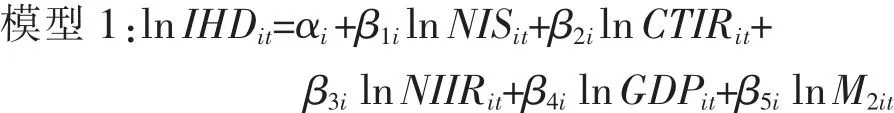

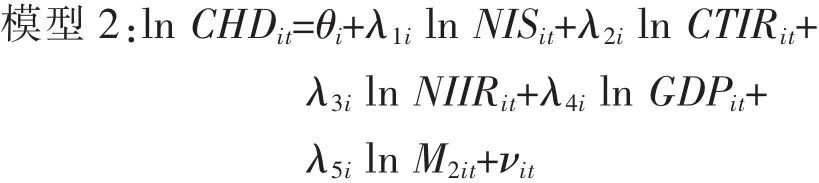

為了消除可能產生的異方差影響,先對面板數據進行對數化處理。筆者構建了以下衡量利率市場化對商業銀行信貸集中度影響的模型:

三、實證分析

(一)面板數據單位根檢驗

為防止數據的不平穩而出現的偽回歸現象,導致回歸模型的估計結果失去意義,首先對面板數據進行單位根檢驗。此處選取了比較常用的LLC檢驗、Fisher-ADF檢驗、Fisher-PP檢驗,通過EVIEWS軟件得到面板單位根的檢驗結果。通過對面板數據的單位根檢驗可以得出:lnIHD、lnCHD、lnNIS、lnCTIR、lnNIIR、lnGDP和lnM2在Fisher-ADF檢驗下均存在單位根,表明所有面板數據的水平值是不平穩的。而在一階差分的情況下,這7個變量均在10%的水平上通過顯著性檢驗,故差分后數據是平穩的。

(二)面板數據的協整檢驗

面板數據的協整檢驗方法可以分為兩大類:一類是建立在Engle and Dranger二步法檢驗基礎上的面板協整檢驗,具體方法主要有Pedroni檢驗和Kao檢驗;另一類是建立在Johansen協整檢驗基礎上的面板協整檢驗。筆者選取Kao檢驗方法。檢驗結果顯示:P≤0.05,各變量之間存在協整關系。

(三)面板回歸模型的選擇

根據模型中待估參數的不同特征,可以將模型分為“固定效應模型”和“隨機效應模型”,通常情況下可以利用Hausman檢驗進行判斷。在此使用Husman檢驗,結果表明:在1%的顯著性水平下,應接受隨機效應模型的原假設檢驗建立隨機效應模型。

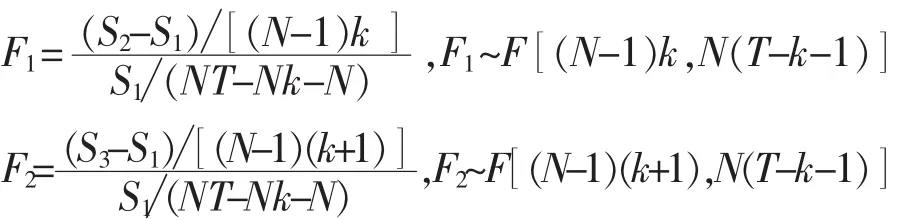

根據截距項和系數項的不同,可以將模型分為常見的變參數模型、變截距模型和不變參數模型。為驗證樣本數據究竟符合哪種模型形式,需要進一步設定檢驗模型。在此選取常用的協方差分析檢驗來設定模型的檢驗方式。設變參數模型、變截距模型和不變參數模型的殘差平方和分別為S1、S2、S3;N為橫截面個體成員的個數;T表示每個截面成員的觀測時期總數;k為解釋變量個數。構造統計量:

在給定α=5%的顯著性水平下,確定模型的F檢驗。

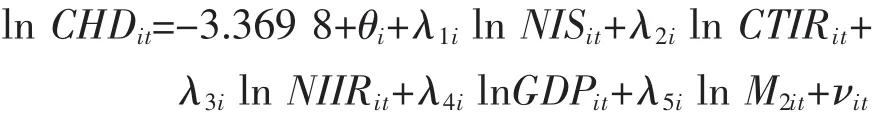

綜上分析,以商業銀行行業集中度IHD作為被解釋變量的模型1適合建立變系數隨機效應模型;以商業銀行客戶集中度CHD作為被解釋變量的模型2適合建立變參數固定效應模型。考慮到研究僅集中于15家上市商業銀行的信貸集中情況,因此皆采用變系數固定效應模型。

(四)實證結果及分析

筆者分別對模型1和模型2建立變系數隨機效應模型和變系數固定效應模型,估計結果如下:

式中:R2值為0.948 3;值為0.789 8;F值為5.980 5;P(F-statistic)值為0.000 0。

式中:R2值為0.978 2;=0.911 3;F值為14.621 0;P(F-statistic)值為0.000 0。

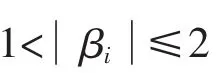

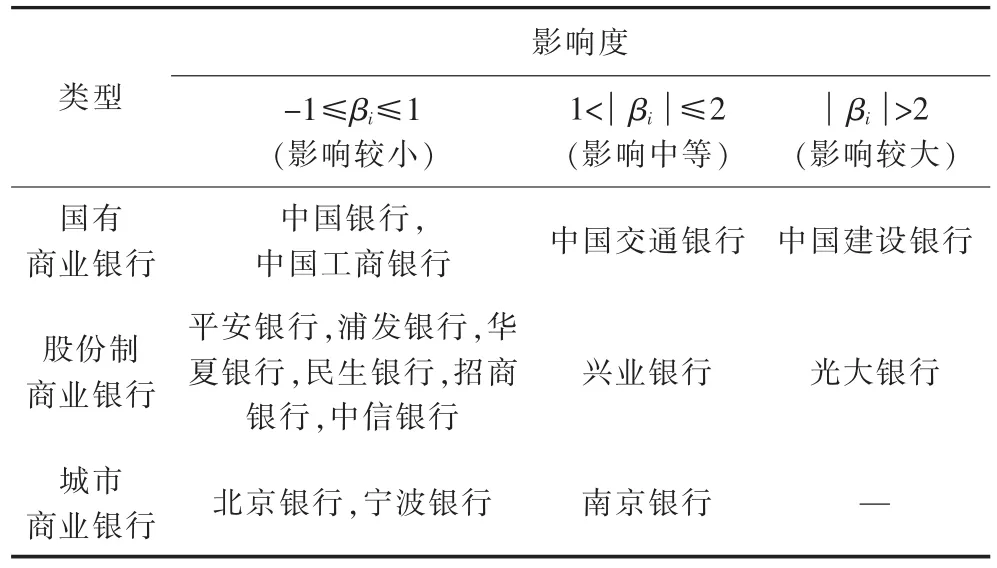

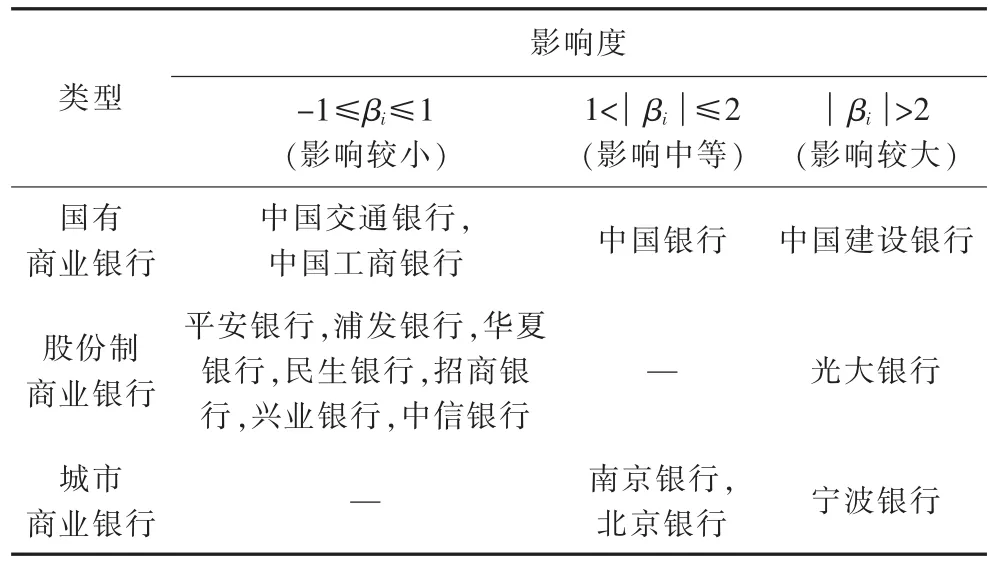

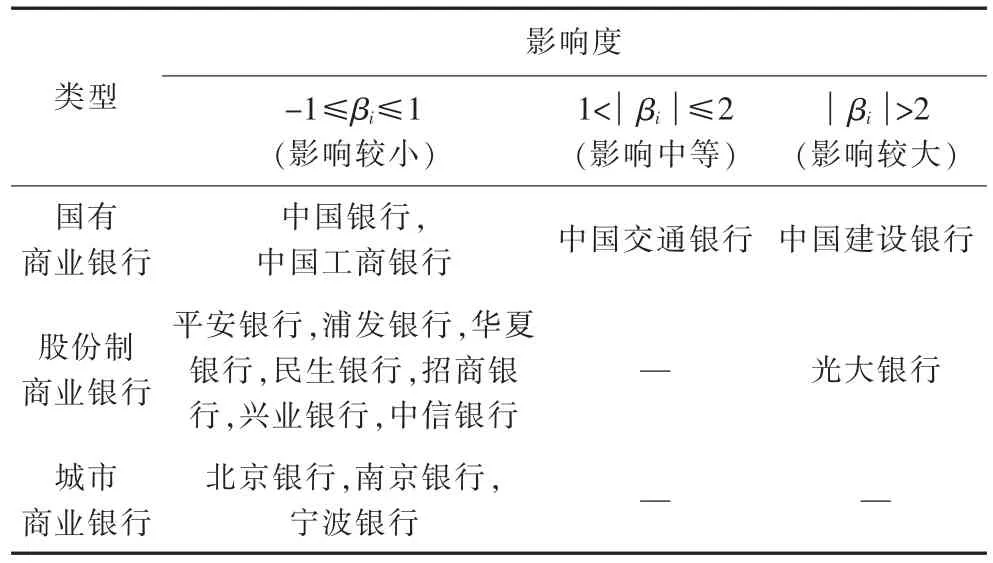

從NIS、CTIR、NIIR對樣本銀行信貸行業集中度影響程度的整體性上看,利率市場化對國有商業銀行的影響大于股份制商業銀行與城市商業銀行。從表1、表2和表3可以看出,NIS、CTIR和NIIR對我國國有銀行的影響都較穩定,而對股份制銀行與城市商業銀行的影響較小。這主要是因為我國國有商業銀行已成為我國銀行業中最主要和影響力最大的商業銀行,在利率市場化條件下必將首當其沖地影響到我國國有商業銀行。

表1 NIS對樣本銀行行業信貸集中度的影響程度

表2 CTIR對樣本銀行行業信貸集中度的影響程度

表3 NIIR對樣本銀行行業信貸集中度的影響程度

四、結論及建議

筆者選取了15家上市商業銀行2007—2014年面板數據,實證研究了利率市場化對銀行信貸集中的影響。結果顯示,一方面,在利率市場化背景下,成本因素是影響銀行業信貸集中程度的決定性因素,且與信貸集中度呈正向關系。銀行作為“理性人”在持續經營的過程中,無一例外地力爭在成本最小化的基礎上獲取最大利潤,而利率市場化使得市場競爭日益加劇,經營成本不斷上升,如貸前審核、貸中決策和貸后管理的相關費用。發生的這些費用在貸款金額一定、收益一定的情況下,在面臨潛在違約風險不同的借款人時,商業銀行必然做出向潛在的違約風險小的借款人放貸的決定。另一方面,非利息收入占比與銀行信貸集中度呈負相關。利率市場化伴隨著激烈的客戶競爭,存款利率必然上升;同時由于我國特殊的經濟大環境,利率完全市場化后,貸款利率也將上升,但上升幅度有限,存貸款利差仍可能縮小。銀行存貸款利差會不斷縮小,以傳統信貸利差為主要盈利手段將面臨巨大沖擊,這也在一定程度上刺激商業銀行改變經營策略,轉向發展空間巨大的中間業務。中間業務的不斷發展,能夠緩解銀行在傳統業務上的損失,減輕銀行在信貸投放上的壓力和盲目放貸行為。

從整體上,利率市場化對國有商業銀行信貸集中的影響大于股份制商業銀行,究其原因,主要是國有商業銀行一直以來所處的環境和國家政策所致。在我國,銀行與國家、企業之間有著“剪不斷理還亂”的關系。國有商業銀行絕非真正意義上的獨立經營體,其競爭力還不能和股份制商業銀行相比。一旦利率完全市場化,國有商業銀行短時間內很難適應外部客觀經濟環境的變化,其受到的沖擊自然要大于股份制商業銀行。據此,我國商業銀行在利率市場化的大背景下,應在以下3個方面做好對策。

(一)優化信貸結構,大力發展具有潛力的中小企業客戶

2015年上半年“去地產、去杠桿、去產能、去外需”的大周期遠未結束,下半年經濟下行壓力依舊,核心壓力就在于融資的困難。銀行優化信貸結構,在信貸投放上更多地關注中小優質企業,以降低銀行信貸集中風險。在利率市場化進一步推進的過程中,政策有意在存貸款利差縮小的情況下,倒逼金融機構更多地向中小企業提供融資。然而,現實情況是貸款利率浮動幅度整體偏小。現行的利率浮動基本上是以信貸主體的經濟規模大小、企業所有制來確定,利率上浮占比下降反映了中小企業信貸下降的趨勢[9]。可見,利率市場化在優化信貸客戶結構上應靠銀行自主發展具有潛力的中小企業客戶,降低信貸客戶集中風險。

(二)調整銀行業務結構,轉變銀行發展模式

在信貸利差逐步縮小及資本約束的雙重壓力下,調整業務結構對于銀行來說勢在必行。據不完全統計,發達國家銀行的中間業務收入可以占到其全部利息收入的40%以上,而我國中小商業銀行的中間業務收入只占總收入的10%左右。這種差距也從另一方面表明我國銀行在發展中間業務上具有很大的發展空間。當銀行實現基本贏利模式從存貸利差占絕對優勢轉向存貸利差和中間業務并重的軌道上時,也就意味著銀行對傳統信貸業務的依賴程度降低,在信貸投向上不會盲目地選擇“大企業、大項目”。

(三)嚴格控制成本,實現集約化經營

成本在任何時候都是制約銀行持續穩定經營的重要因素之一。銀行在信貸方面的成本主要是在貸

前審查、貸中決策和貸后管理過程中產生的相關費用。考慮到成本問題,在其他條件不變的情況下,銀行自然向違約風險小的大企業、大客戶發放貸款,造成信貸相對集中。所以,銀行應該嚴格控制信貸成本,實現集約化經營。

參考文獻:

[1]胡新天.商業銀行信貸集中的博弈分析[J].南方金融,2003(4).

[2]顏廷峰,賈超群,孔晶晶.商業銀行信貸集中的經濟學解釋、影響及對策研究[J].廣西金融研究,2007(10).

[3]陳紅艷,張琳,孫玉玲.商業銀行貸款集中的實證研究:基于羊群效應視角[J].技術經濟與管理研究,2012(1).

[4]李芳,陳德棉.中國銀行業信貸集中的風險收益效應分析[J].財貿研究,2011(1).

[5]王旭.商業銀行貸款集中度的風險與收益研究:基于中國18家商業銀行面板數據的分析[J].金融經濟學研究,2013(4).

[6]陳懿冰,聶廣禮.銀行信貸應該集中管理還是分散投放:基于中國上市商業銀行的分析[J].中央財經大學學報,2014(10).

[7]陳國立.我國信貸市場的集中與集中度分析[J].山東社會科學,2006(3).

[8]李紅俠.商業銀行貸款集中度風險的計量模型和實證研究[J].海南金融,2010(2).

[9]巴曙松,嚴敏,王月香.我國利率市場化對商業銀行的影響分析[J].華中師范大學學報,2013(7).

(編輯:唐龍)

收稿日期:2015-12-31

作者簡介:盛佩玲(1990-),女,安徽池州人,安徽財經大學(安徽蚌埠233030)金融學院2014級碩士研究生,研究方向為金融理論與政策。

中圖分類號:F832.33

文獻標識碼:A

文章編號:1673-1999(2016)03-0046-04