誤差理論與數(shù)據(jù)處理課程教學(xué)改革探索

王雪,曾建奎,李作進(jìn)

?

誤差理論與數(shù)據(jù)處理課程教學(xué)改革探索

王雪,曾建奎,李作進(jìn)

摘要:《誤差理論與數(shù)據(jù)處理》是測控專業(yè)的核心課程之一。進(jìn)行課程內(nèi)容和教學(xué)方法的改革探索。課程內(nèi)容方面,進(jìn)行適當(dāng)?shù)膭h除、調(diào)整和增強(qiáng),以應(yīng)對測控專業(yè)的實(shí)際需要;在教學(xué)方法上,通過精確定位教學(xué)難點(diǎn),提出進(jìn)行針對性預(yù)習(xí)、優(yōu)化教學(xué)方案和加強(qiáng)課堂練習(xí)的具體思路。經(jīng)過我校測控專業(yè)3年連續(xù)的改革探索,本門課的教學(xué)效果得到明顯提高。同時,在課程設(shè)計(jì)和畢業(yè)設(shè)計(jì)中,本課程理論也得到了更為廣泛和深入的應(yīng)用。

關(guān)鍵詞:測控專業(yè);誤差理論;應(yīng)用型本科;教學(xué)法

測控技術(shù)及儀器專業(yè)是儀器科學(xué)與技術(shù)和控制科學(xué)與技術(shù)交叉融合而形成的綜合性學(xué)科。盡管不同的院校的測控專業(yè)側(cè)重點(diǎn)不同,但關(guān)注的都是自動化系統(tǒng)上的信號采集、整理、處理、顯示和控制過程的學(xué)科。信號的處理會大量利用《誤差理論與數(shù)據(jù)處理》的理論,因此該課程是測控專業(yè)重要的專業(yè)平臺課程[1-2]。

《誤差理論與數(shù)據(jù)處理》的知識點(diǎn)主要涵蓋了科學(xué)測量中對測量數(shù)據(jù)的處理方法,達(dá)到對測量結(jié)果的正確表達(dá),可靠估計(jì)和科學(xué)預(yù)測的效果。《誤差理論與數(shù)據(jù)處理》的相關(guān)理論不僅廣泛地應(yīng)用到工科各學(xué)科的課程設(shè)計(jì)和畢業(yè)設(shè)計(jì)中,更直接地應(yīng)用到傳感器的定標(biāo)、誤差分析和精密測試等實(shí)際的工程應(yīng)用中。因此,該門課具有重要工程應(yīng)用特性。

應(yīng)用型本科的教學(xué)不僅重視理論教學(xué),更加注重課程的應(yīng)用特性。由于《誤差理論與數(shù)據(jù)處理》課程理論較多,應(yīng)用較廣泛,在教學(xué)中一直存在學(xué)生學(xué)習(xí)困難、實(shí)踐動手不足等若干問題。基于應(yīng)用型本科教學(xué)的要求,全面分析了當(dāng)前教學(xué)中面臨的困難,提出了基于教學(xué)內(nèi)容和方法的多項(xiàng)改革思路。經(jīng)過多年探索,教學(xué)成果初見成效。

一、課程教學(xué)的現(xiàn)狀及存在的問題

(一)應(yīng)用型本科對本門課程的要求

應(yīng)用型本科院校是當(dāng)前我國高教改革的一個方向。以技術(shù)應(yīng)用為導(dǎo)向,是介于以科研為主的重點(diǎn)高校和以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)院校之間的,其課程分布和要求都與這兩種高校不同[5-7]。

對于《誤差理論與數(shù)據(jù)處理》這門課而言,應(yīng)用型本科教學(xué)的具體要求為:

需要學(xué)生認(rèn)識測量誤差的含義,了解誤差產(chǎn)生過程,熟悉誤差判別條件,認(rèn)識誤差消除方法和途徑;

需要學(xué)生認(rèn)識測量不確定的概念和含義,以及測量不確定評價的A/B類方法。學(xué)會工程實(shí)際中怎么進(jìn)行不確定的合成與不確定報(bào)告的制作;

需要學(xué)生掌握組合測量的最小二乘法求解以及線性回歸的原理和應(yīng)用,主要是一元線性回歸的分析。

從課程的上述要求來看,應(yīng)用型本科對《誤差理論與數(shù)據(jù)處理》這門課要求學(xué)生具有一定的高等數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)概率統(tǒng)計(jì)和矩陣的知識;具有傳感器、測量等其他相關(guān)學(xué)科基礎(chǔ)等。

(二)課程教育現(xiàn)狀及存在的問題

本門課為測控專業(yè)的主要專業(yè)基礎(chǔ)課,教學(xué)中存在的主要問題有:

課程教學(xué)的理論課時偏少。由于本科課程的改革[8],很多專業(yè)課/專業(yè)平臺課進(jìn)行了調(diào)整。很多院校的《誤差理論和數(shù)據(jù)處理》由原來為48課時,調(diào)整為現(xiàn)在的32課時。對于應(yīng)用型本科而言,有院校甚至調(diào)整到24課時。由于課程里面的理論較多、較深,應(yīng)包含至少2個課帶實(shí)驗(yàn),這使得理論教學(xué)課時嚴(yán)重偏少。

學(xué)生數(shù)學(xué)知識的匱乏和遺忘,使得理論教學(xué)較為困難。《誤差理論與數(shù)據(jù)處理》這門課從開始就涉及到概率及數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基本內(nèi)容,如概率密度、概率積分和二項(xiàng)式定理和或然定理等;此外,教學(xué)中會大量涉及到偏微分和求極值這樣的應(yīng)用;也涉及到求解逆矩陣等矩陣方面的知識。因此,總的來看數(shù)學(xué)要求難度并不高但面寬。很多學(xué)生大一學(xué)習(xí)的高等數(shù)學(xué)已經(jīng)遺忘了很多,某些同學(xué)也沒有選擇《線性代數(shù)》,使得理論教學(xué)困難。

沒有規(guī)范典型的課帶實(shí)驗(yàn)。應(yīng)用本科中的專業(yè)基礎(chǔ)課都會配以較多的實(shí)驗(yàn)或?qū)嵺`環(huán)節(jié),這些實(shí)驗(yàn)是典型和規(guī)范的,無需調(diào)整能直接采用。本課程的教材本身沒有提供這樣的實(shí)驗(yàn)實(shí)踐內(nèi)容,要靠授課教師自行研究設(shè)計(jì)。從全國的應(yīng)用型本科院校來看,特色方向各不相同。因此如何根據(jù)本學(xué)校的實(shí)際情況設(shè)計(jì)出與本門課聯(lián)系緊密的實(shí)驗(yàn)也是需要教學(xué)中解決的問題。

根據(jù)上述情況,筆者進(jìn)行了長期的觀察與研究,提出了刪繁就簡、適當(dāng)補(bǔ)充等教學(xué)內(nèi)容的方案;提出了相關(guān)的教學(xué)法的改進(jìn)。

二、課程教學(xué)內(nèi)容改革

教學(xué)內(nèi)容的改革涉及到兩個方面。一方面是對選用的教材進(jìn)行適當(dāng)?shù)膭h除和簡化。對于難度系數(shù)較大的,或者涉及內(nèi)容過于偏僻的進(jìn)行刪除;對于數(shù)學(xué)推理復(fù)雜的進(jìn)行簡化;另一方面,還應(yīng)該適當(dāng)?shù)亟o學(xué)生展開當(dāng)代技術(shù)的窗口,提高學(xué)生的興趣,指出應(yīng)用的前景。

(一)教學(xué)內(nèi)容章節(jié)的刪減或簡化

在教材的選用上,一直堅(jiān)持選用了費(fèi)業(yè)泰先生的《誤差理論與數(shù)據(jù)處理》;該教材自1981年出版以來,成為了本門課的經(jīng)典教材。也一直為我校《誤差理論與數(shù)據(jù)處理》的授課教材。

該教材的主要授課內(nèi)容為靜態(tài)測量的誤差理論和動態(tài)測量的誤差理論。其中第七章為動態(tài)測量理論,主要以隨機(jī)過程理論作為支撐。這部分要求學(xué)生具有隨機(jī)過程的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),這對應(yīng)用型本科同學(xué)要求過高。此外,由于測控專業(yè)所涉及到的測試與控制多數(shù)為靜態(tài)信號和穩(wěn)定的周期信號,因此該部分實(shí)際價值不大,需進(jìn)行刪除處理。

教材第6章回歸分析中多元線性回歸和線性遞推回歸等內(nèi)容,由于涉及到數(shù)學(xué)理論較為復(fù)雜,對矩陣掌握的水平要求高,推理過程也稍顯繁雜,因此對這部分內(nèi)容進(jìn)行弱化講解。也就是基本思路講明白后,直接使用Matlab里面的工具函數(shù)進(jìn)行講解,使得學(xué)生們明白這個理論的來源及用途。

(二)適當(dāng)增加非線性回歸理論內(nèi)容

非線性回歸分析理論是當(dāng)今數(shù)據(jù)挖掘的重要發(fā)展方向。教材中也有一小節(jié)論述非線性回歸,但其內(nèi)容和當(dāng)代的非線性回歸內(nèi)容相差太遠(yuǎn)。目前,基于人工智能算法,如人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)ANN、支持向量機(jī)SVM、邏輯回歸和自適應(yīng)回歸等都是回歸的重要算法。因此,應(yīng)該為廣大同學(xué)打開一個現(xiàn)代知識的天窗,要讓同學(xué)們知道回歸的發(fā)展方向和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的魅力。

考慮到非線性回歸在數(shù)學(xué)上的難度,講解內(nèi)容的難度應(yīng)該進(jìn)行嚴(yán)格控制,主要是當(dāng)前非線性回歸方法的分類,使用的算法依據(jù)以及這種算法的實(shí)際效果。

三、課程教學(xué)方法改革

教學(xué)方法改革是本門課最重要的部分。針對這部分內(nèi)容,我們提出采用問卷調(diào)查等方式和同學(xué)們進(jìn)行互動,精確得出教學(xué)的難點(diǎn)所在。根據(jù)難點(diǎn)和重點(diǎn),制定行之有效的教學(xué)方案。

(一)精確定位教學(xué)難點(diǎn)

《誤差理論與數(shù)據(jù)處理》的教學(xué)難點(diǎn)主要是出現(xiàn)在與數(shù)學(xué)相關(guān)的一些理論分析和推導(dǎo)上。如果相關(guān)的理論沒有講解透徹,學(xué)生在應(yīng)用這個理論時就會沒有根基,以后在工程中也無法進(jìn)行更深入的分析。

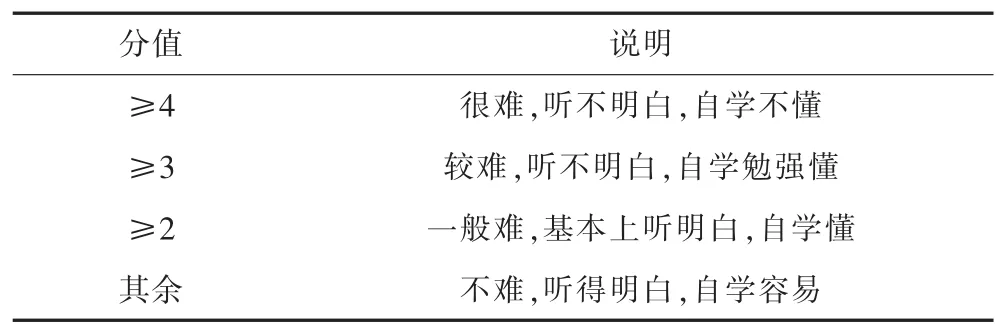

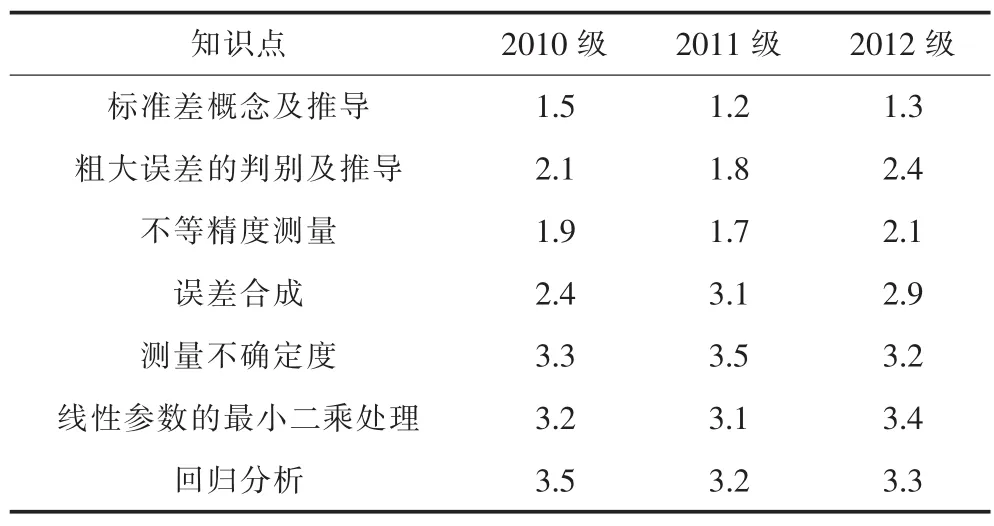

在本研究中,我們采用了打分排序的方法,對本教程中出現(xiàn)的知識點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。以費(fèi)業(yè)泰編著的《誤差理論與數(shù)據(jù)處理》第6版本為例,理論難度較高的部分如表1所示。表中的難度,以重慶科技學(xué)院測控專業(yè)2010級到2012級3級同學(xué)學(xué)習(xí)完了本門課后的問卷調(diào)查的得分來說明,如表1。

表1 知識點(diǎn)難度分值說明

對連續(xù)3級同學(xué)進(jìn)行問卷調(diào)查,得到如表2的知識點(diǎn)難度得分統(tǒng)計(jì)表。

表2 知識點(diǎn)難度得分統(tǒng)計(jì)表

上述統(tǒng)計(jì)和我們對教程的分析是一致的。本門課的前面3章的誤差理論中,沒有太多難度的內(nèi)容;第4章測量不確定,盡管學(xué)生稍微難以理解,但涉及的數(shù)學(xué)公式不多。第5、6章,涉及了大量高等數(shù)學(xué)以及矩陣論的知識,由于距離學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的時間較遠(yuǎn),學(xué)生們難以在課堂上吸收。

(二)根據(jù)教學(xué)難點(diǎn)和重點(diǎn)優(yōu)化教學(xué)方案

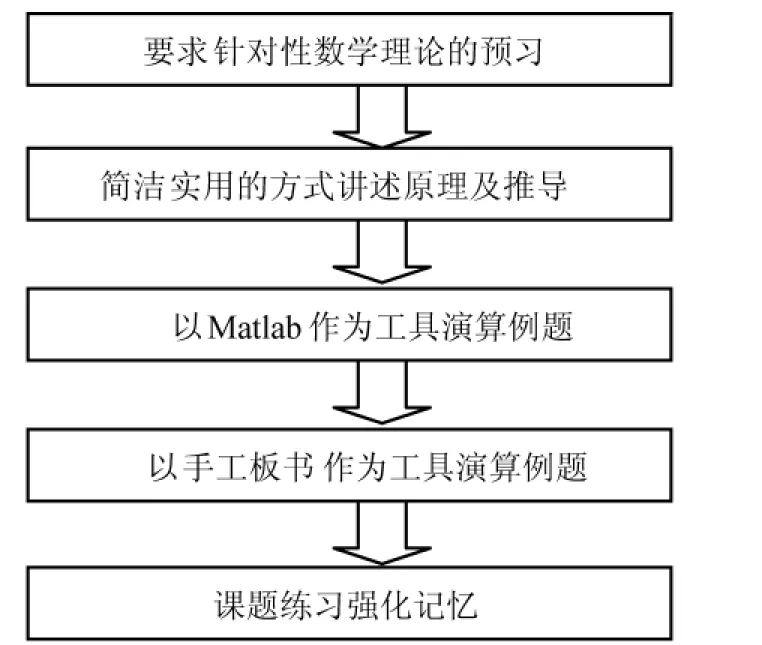

本課程的教學(xué)難點(diǎn)和重點(diǎn),仍然是對相關(guān)理論的實(shí)用化講解。由此筆者采取的方法如圖1所示。

圖1 教學(xué)難點(diǎn)和重點(diǎn)的教案設(shè)計(jì)

首先根據(jù)理論中可能涉及到的高數(shù)、概率或矩陣的相關(guān)知識,提前要求學(xué)生針對性的預(yù)習(xí);對原理進(jìn)行簡潔的講解,個別地方進(jìn)行重點(diǎn)論述,要求簡潔但必須嚴(yán)謹(jǐn);以Matlab為工具講解一道例題,讓學(xué)生明白工具軟件的解題思路;同時手工板書演算例題,和學(xué)生們互動,充分讓學(xué)生參與解題的過程,做到隨時提問、設(shè)問和回答,強(qiáng)化課堂練習(xí)。

比如第五章的第一和第二小節(jié),線性參數(shù)的最小二乘處理中的最小二乘法原理和正規(guī)方程部分。給出的需要預(yù)習(xí)的部分為:(1)了解最大或然定理的背景和含義;(2)多元函數(shù)求極值和最值的方法和過程。

在教學(xué)過程中,講解思路如下:首先講授測量方程、誤差方程的建立;殘余誤差平方和條件、通過極值求得正規(guī)方程的方法;正規(guī)方程的矩陣表達(dá)方式;最后給出矩陣解;以一個三待估計(jì)參數(shù)的線性測量方程為例,采用Matlab進(jìn)入矩陣的輸入、求轉(zhuǎn)置、求解逆矩陣,最后得到待估計(jì)值的精度分析;最后給出m文件,讓學(xué)生明白可以通過一個函數(shù)就能得到最終解;同時,手算1、2個待估參數(shù)的線性測量。最后布置一個課堂練習(xí),也是兩個待估參數(shù)的測量,難度不大當(dāng)可以加深印象,明白解題的思路。

通過上述方法講授,學(xué)生理解本門課較難的知識點(diǎn)變得相對更加容易一些。對于那些得分在3分以下的知識點(diǎn),教學(xué)上只要把握重點(diǎn)突出,配合例題講述就可以了。

(三)實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)

考慮到本門課的工程實(shí)踐性,設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)由驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)、開發(fā)性實(shí)驗(yàn)、參觀和大作業(yè)構(gòu)成。

實(shí)驗(yàn)1:測量數(shù)據(jù)的綜合處理。事先給出一群測量數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)的誤差分布可能是高斯分布、均布分布等,要求學(xué)生進(jìn)行綜合處理。

每個學(xué)生的數(shù)據(jù)和分布都不同。這將促使學(xué)生自己通過判斷處理。而該實(shí)驗(yàn)的基本要求是誤差的分布情況,剔除粗大誤差、測量標(biāo)準(zhǔn)差、平均值的標(biāo)準(zhǔn)差,根據(jù)誤差分布,得到極限誤差。所有這些運(yùn)算要求通過Matlab來實(shí)現(xiàn)。

實(shí)驗(yàn)2:誤差的合成。根據(jù)我校石油冶金專業(yè)的特點(diǎn),有大量該行業(yè)的儀表傳感器可以進(jìn)行測量誤差合成研究。如以光學(xué)測長機(jī)為例,可以根據(jù)多次重復(fù)性誤差、讀數(shù)誤差、阿貝誤差和瞄準(zhǔn)誤差等進(jìn)行合成。學(xué)生學(xué)會自行查閱相關(guān)誤差并按照性質(zhì)不同進(jìn)行合成。

實(shí)驗(yàn)3:組合測量的線性參數(shù)最小二乘處理。本實(shí)驗(yàn)通過對3~4個電阻分別進(jìn)行不同方案的線性組合測量,根據(jù)測量結(jié)果得到電阻的最小二乘結(jié)果及精度分析。

實(shí)驗(yàn)4:基于傳感器靈敏度測量的綜合實(shí)驗(yàn)分析。這個實(shí)驗(yàn)為綜合設(shè)計(jì)型實(shí)驗(yàn),主要的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容是:針對某個傳感器,選擇測量電路,得到物理量與電量的關(guān)系,進(jìn)行測量,進(jìn)行一元線性回歸,多次實(shí)驗(yàn)后進(jìn)行回歸方差分析,最終得到傳感器靈敏度的表達(dá)式。

大作業(yè):組織學(xué)生去重慶計(jì)量質(zhì)量檢測研究院,實(shí)地參觀和學(xué)習(xí)按照國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范(JJF 1059.1-2012/ISO10012-2013)所描述的內(nèi)容進(jìn)行計(jì)量工具的定標(biāo)處理過程,采用大作業(yè)的形式,完成一個實(shí)際對象的測量不確定報(bào)告。

設(shè)計(jì)的4個實(shí)驗(yàn)可以根據(jù)條件進(jìn)行有選擇的教學(xué)使用。大作業(yè)可以根據(jù)具體情況課外進(jìn)行。

四、改革效果分析

通過對重慶科技學(xué)院2010級到2012級3屆測控專業(yè)的《誤差理論與數(shù)據(jù)處理》課程的教改研究,我們認(rèn)為取得了較好的教學(xué)效果。

通過對教學(xué)內(nèi)容的刪除或簡化,使得同學(xué)們在學(xué)習(xí)過程中負(fù)擔(dān)減輕,且結(jié)合自己的專業(yè),對理論掌握得更好,同時對整個課程理論框架有了更為明確清晰的認(rèn)識。增加的非線性回歸方面,給學(xué)生展開了現(xiàn)代知識的天窗,供有能力的同學(xué)為增強(qiáng)自己的實(shí)力給出一個路徑。通過多次的信息反饋,這個教學(xué)內(nèi)容與教學(xué)課時量匹配較好。

重點(diǎn)和難點(diǎn)更加容易掌握。通過教學(xué)方案的優(yōu)化,對系統(tǒng)誤差和隨機(jī)誤差的發(fā)現(xiàn)與剔除理論、最小二乘解和一元線性回歸的顯著性分析等理論掌握較好,能進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用。

實(shí)踐環(huán)節(jié)取得較好的效果。通過設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)和大作業(yè),充分體會到了本門課的工程實(shí)用價值。尤其是大作業(yè),使學(xué)生們親眼看到了本課程涉及的不確定報(bào)告在實(shí)際工程中的應(yīng)用。除了實(shí)驗(yàn),同學(xué)們將本門課的內(nèi)容應(yīng)用到了畢業(yè)設(shè)計(jì)中,使得設(shè)計(jì)中實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理更加科學(xué)化。有些同學(xué)還直接將對誤差理論進(jìn)行深入研究作為畢業(yè)課題。

除了取得上述的教學(xué)改革成果,目前還有很多問題需要進(jìn)一步的研究:

(1)教學(xué)內(nèi)容上還需要進(jìn)一步優(yōu)化,增加工程案例,每種理論盡量以工程實(shí)際案例來說明應(yīng)用,增強(qiáng)應(yīng)用型本科的教學(xué)特點(diǎn)。

(2)教學(xué)方法上鼓勵學(xué)生提高數(shù)學(xué)能力,盡量采用工具軟件Matlab等工具軟件進(jìn)行輔助教學(xué)和作業(yè)完成。

(3)多搞一些專題講座,將本門課的實(shí)用化內(nèi)容向其他專業(yè)同學(xué)推廣,提高他們的實(shí)驗(yàn)和設(shè)計(jì)水平。

參考文獻(xiàn):

[1]馮旭哲,陳建云,明德祥.測控技術(shù)與儀器專業(yè)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)研究與實(shí)踐[J].高等教育研究學(xué)報(bào),2011(1).

[2]費(fèi)業(yè)泰.誤差理論與數(shù)據(jù)處理[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011:1-12.

[3]宋愛國,崔建偉,符金波.“誤差理論與數(shù)據(jù)處理”課程的教學(xué)改革[J].電氣電子教學(xué)學(xué)報(bào),2012(1).

[4]吳石林,張玘,劉國福,等.《誤差理論與數(shù)據(jù)處理》課程教學(xué)改革初探[J].高等教育研究學(xué)報(bào),2011(4).

[5]徐志玲,趙玉曉,金驥,等.“誤差理論與數(shù)據(jù)處理”立體化課程設(shè)計(jì)與實(shí)踐[J].實(shí)驗(yàn)室研究與探索,2014(11).

[6]宋海濤,周航,李宛宣.應(yīng)用型本科院校技術(shù)型人才培養(yǎng)瓶頸及對策[J].黑龍江教育(高教研究與評估),2015(5).

[7]梁健.應(yīng)用型本科院校畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量影響因素分析[J].職業(yè),2015(5).

(編輯:張齊)

收稿日期:2015-10-29

作者簡介:王雪(1971-),男,博士,重慶科技學(xué)院(重慶401331)電氣與信息工程學(xué)院副教授;曾建奎(1978-),男,博士,重慶科技學(xué)院電氣與信息工程學(xué)院講師;李作進(jìn)(1977-),男,博士,重慶科技學(xué)院電氣與信息工程學(xué)院副教授。

中圖分類號:G642.477

文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

文章編號:1673-1999(2016)03-0128-04