基于譜效關系的醋延胡索炮制前后特征成分研究

杜偉鋒 ,孫海英,洪 浩,朱偉豪,洪智慧,葛衛紅*,李昌煜 ,張光霽

1.浙江中醫藥大學藥學院,浙江 杭州 311402

2.浙江中醫藥大學中藥炮制技術研究中心,浙江 杭州 311401

3.浙江省臺州醫院,浙江 臺州 317000

4.浙江中醫藥大學中醫藥科學院,浙江 杭州 310053

5.浙江中醫藥大學基礎醫學院,浙江 杭州 310053

延胡索為罌粟科紫堇屬植物延胡索Corydalis yanhusuoW.T.Wang的干燥塊莖,具有活血、行氣、止痛功效。臨床常用于治療脘腹疼痛、胸痹心痛、經閉痛經、產后瘀阻等癥[1]。現代研究表明,延胡索止痛作用與體內前列腺素、雌二醇等激素分泌水平有關[2-3],其主要有效成分為季胺類和叔胺類生物堿,包括延胡索乙素、去氫紫堇堿、紫堇堿、巴馬汀、小檗堿等[4-8]。生延胡索經醋炙后,醋酸與生物堿形成可溶性醋酸鹽,有利于煎煮時溶出,療效增強。目前《中國藥典》2020年版規定只有延胡索乙素單一成分含量測定,且延胡索生品和醋延胡索的限度要求一致,難以體現出炮制特色,難以完全滿足延胡索飲片的質量控制和評價[9]。因此,開展醋延胡索化學成分與鎮痛譜效關系研究,尋找炮制特征成分,建立炮制特色質量標準尤為關鍵[10-11]。

本實驗采用HPLC建立不同批次生延胡索與醋延胡索飲片指紋圖譜,確定生醋延胡索共有峰模式;通過建立大鼠扭體法疼痛模型,ig來源于同一批藥材的生延胡索與醋延胡索藥液,探討生延胡索與醋延胡索飲片藥效;在數據分析的基礎上,結合灰色關聯度分析法與熵權法研究醋延胡索炮制前后譜效關系[12-13],確定炮制特征成分,為醋延胡索炮制質量控制提供一定依據。

1 儀器與材料

1.1 儀器

U3000高效液相色譜儀,配置包括四元梯度泵、在線真空脫氣機、自動進樣器、柱溫箱、變色龍譜數據工作站,美國Thermo Fisher公司;BIOBASEEL10A博科酶標儀,濟南鑫貝西生物技術有限公司;NT-xs105電子分析天平,0.01 mg,瑞士Mettler Toledo公司;華興HX-T電子秤,杭州三里亭電子秤行;DFD-700電熱恒溫水浴鍋,天津市泰斯特儀器有限公司;TG16-WS臺式高速離心機,上海盧湘儀離心機儀器有限公司;MIL-SYN型超純水儀,美國Milipore公司。

1.2 材料

己烯雌酚(批號100033-201308,質量分數99.5%)、縮宮素(批號150529-200902,質量分數21 IU/支)、戊巴比妥(批號20190517,質量分數3%)、大鼠雌二醇試劑盒、大鼠孕酮試劑盒、大鼠前列腺素F2a(prostaglandin F2a,PGF2a)試劑盒、超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)試劑盒、大鼠前列腺素E2(prostaglandin E2,PGE2)試劑盒、大鼠丙二醛試劑盒均購自上海酶聯生物科技有限公司;羅通定片(批號190501)購自廣西河豐藥業有限責任公司。對照品原阿片堿(質量分數99.6%,批號110853-201805)、鹽酸巴馬汀(質量分數85.7%,批號110732-201913)、鹽酸小檗堿(質量分數86.7%,批號110713-201814)、延胡索乙素(質量分數99.9%,批號110726-201819)均購自中國食品藥品檢定研究院;對照品四氫小檗堿,質量分數98%,批號190144-201907,購自上海鴻永生物科技有限公司;對照品延胡索甲素(質量分數95%,批號518-69-4)、去氫紫堇堿(質量分數95%,批號30045-16-0)購自上海標準科技有限公司。

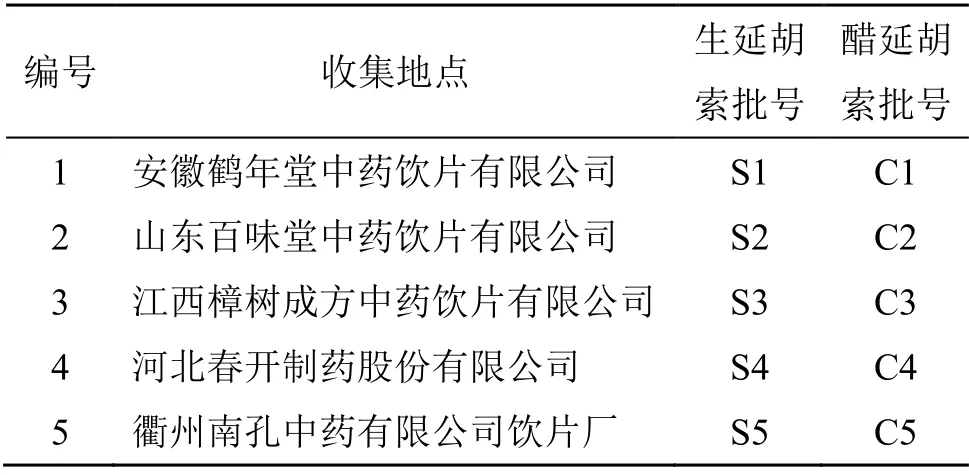

生延胡索、醋延胡索均購自中藥飲片公司,經浙江中醫藥大學葛衛紅教授鑒定,分別為罌粟科紫堇屬植物延胡索C.yanhusuoW.T.Wang的干燥塊莖的生品和炮制加工后的醋制品。具體編號及來源見表1。

表1 延胡索樣品來源信息Table 1 Information of origin of Corydalis Rhizoma samples

1.3 動物

清潔級SD大鼠,雌性,70只,體質量(200±20)g,來源于浙江中醫藥大學動物實驗研究中心,動物許可證號SYXK(浙)2018-0012。飼養環境:濕度40%~60%、溫度20~25 ℃,12 h光亮與12 h黑暗交替。所有動物實驗遵循浙江中醫藥大學動物實驗研究中心有關實驗動物管理和使用的規定,均符合3R原則。

2 方法與結果

2.1 醋延胡索飲片的制備

生延胡索飲片,淋入米醋(100 kg飲片用米醋20 kg)攪拌均勻,按醋炙法炒制(溫度180 ℃,25 kg為1鍋,炒15 min),取出晾涼,即得醋延胡索飲片,批號見表1。

2.2 色譜條件

色譜柱為安捷倫Zorbax-Extend-C18(250 mm×4.6 mm,5 um);流動相為0.6%乙酸水溶液(三乙胺調pH值至5.0)-乙腈,梯度洗脫:0~22 min,17%~22%乙腈;22~30 min,22%~30%乙腈;30~50 min,30%~50%乙腈;50~75 min,50%~80%乙腈;體積流量1.0 mL/min;柱溫25 ℃;檢測波長280 nm。

2.3 溶液的制備

2.3.1 對照品儲備液 取原阿片堿、鹽酸小檗堿、四氫小檗堿、延胡索乙素、鹽酸巴馬汀、延胡索甲素、去氫紫堇堿對照品適量,精密稱定,分別置于10 mL量瓶中,加甲醇配置成質量濃度分別為1.049、1.179、1.240、1.076、1.158、1.172、1.091 mg/mL的對照品母液,備用。

2.3.2 供試品溶液 取生延胡索、醋延胡索粉末(過三號篩)約0.5 g,精密稱定,置平底燒瓶中,精密加入濃氨試液-甲醇(1∶20)混合溶液50 mL,稱定質量,冷浸1 h后加熱回流1 h,放冷,再稱定質量,用濃氨試液-甲醇(1∶20)混合溶液補足減失的質量,搖勻,濾過。精密量取續濾液25 mL,蒸干,殘渣加甲醇溶解,轉移至5 mL量瓶中,并稀釋至刻度,搖勻,用0.45 um微孔濾膜濾過,取續濾液,即得。

2.4 方法學考察

2.4.1 精密度試驗 取生延胡索供試品溶液,連續進樣6次測定,各色譜峰相對保留時間及相對峰面積RSD≤2%,指紋圖譜相似度大于0.998,表明儀器精密度良好,符合實驗要求。

2.4.2 重復性試驗 取生延胡索粉末,按“2.3.2”項下方法平行制備6份供試品溶液,精密吸取10uL,注入液相色譜儀,各色譜峰相對保留時間及相對峰面積RSD≤2%,相似度≥0.996,重復性良好,符合實驗要求。

2.4.3 穩定性試驗 取生延胡索供試品溶液,按“2.2”項色譜條件,分別于制備后0、5、10、15、20、25 h進樣測定,各色譜峰相對保留時間及相對峰面積RSD≤2%,相似度≥0.997,表明供試品溶液在25 h內穩定,符合實驗要求。

2.5 醋延胡索炮制前后比較研究

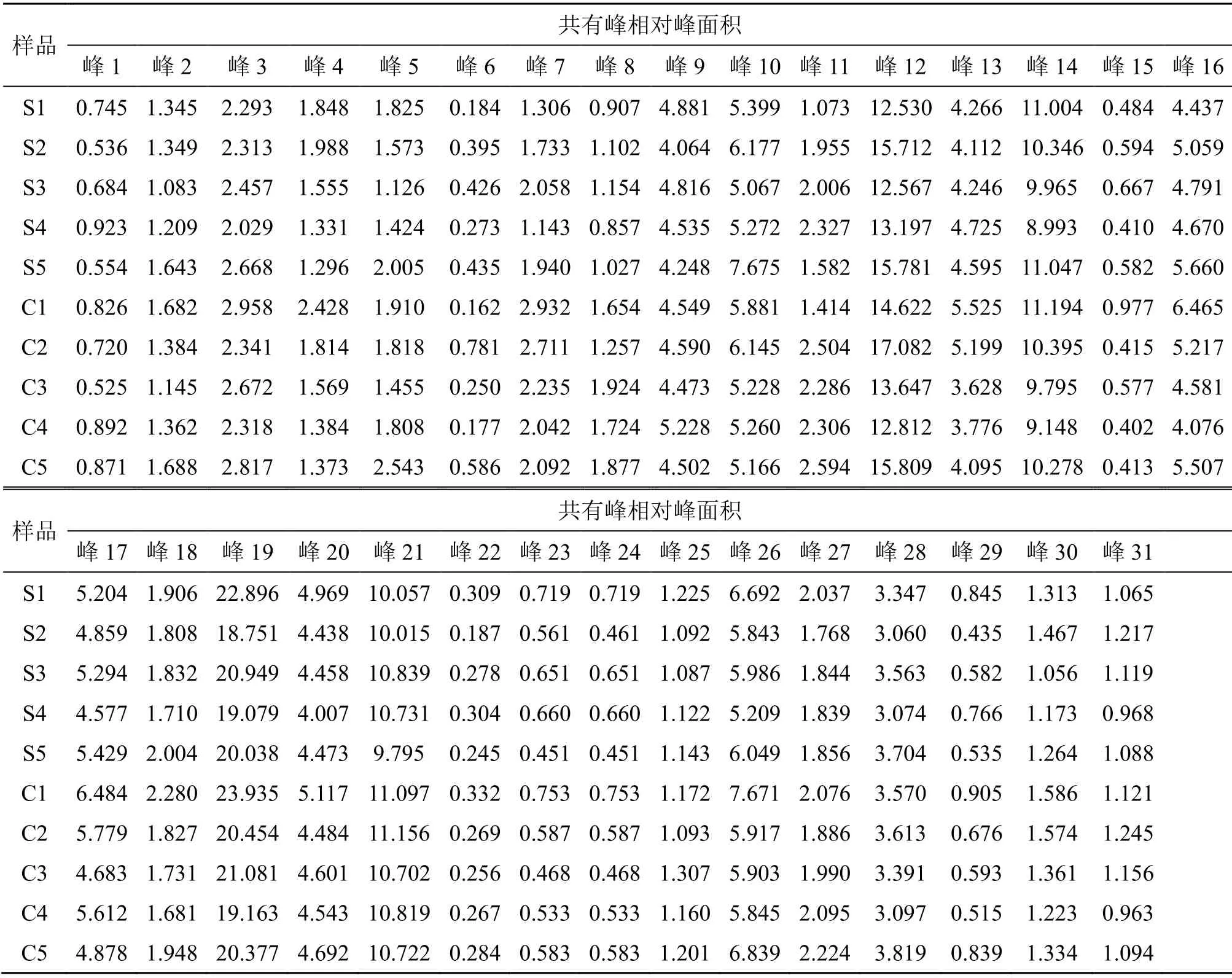

2.5.1 HPLC指紋圖譜的建立 將制備的生延胡索及醋延胡索樣品各5批,按“2.3.2”項下方法制備供試品,進液相色譜儀檢測,將得到的色譜數據導入“中藥色譜指紋圖譜相似度評價系統(2012版)”分析[14],以S1為參照圖譜,時間窗寬度0.1 min,中位數法進行匹配,記錄共有峰色譜峰面積,結果見圖1。由圖1可知,確定了31個共有峰;結合指紋圖相似度評價可知,5批生延胡索HPLC指紋圖譜相似度>0.95,5批醋延胡索HPLC指紋圖譜相似度>0.96,同時得到了10批樣品中31個共有峰的峰面積,見表2。結果表明,生延胡索與醋延胡索總體差異不大,但在常見成分含量上存在差異,通過比較生延胡索與醋延胡索的指紋圖譜特征峰,可以有效地比較兩者的化學成分變化,控制生延胡索與醋延胡索的質量。

表2 延胡索樣品共有峰相對峰面積Table 2 Peak area of common peaks of Corydalis Rhizoma samples

圖1 生延胡索 (A)、醋延胡索 (B) HPLC共有指紋圖譜 (I) 及其對照指紋圖譜 (II)Fig.1 HPLC common fingerprint (I) and its contrast fingerprint (II) of crude Corydalis Rhizoma (A) and vinegar-processed Corydalis Rhizoma (B)

2.5.2 分層聚類分析(hierarchical cluster analysis,HCA) 對10批樣品進行HCA,HCA結果如圖2所示。生延胡索樣品S1~S5明確劃分為一個聚類,醋延胡索樣品C1~C5明確劃分為另一個聚類,證明了HCA是一種快速、簡單、準確劃分生延胡索與醋延胡索樣品的方法,在接下來的藥效學實驗中,選擇的樣品來自于生延胡索(S1~S5)與醋延胡索樣品(C1~C5)。

圖2 10批樣品HCAFig.2 HCA of 10 batches of samples

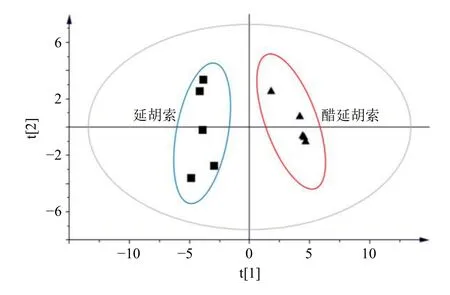

2.5.3 主成分分析(principal component analysis,PCA) PCA結果如圖3所示,其中正方形為生延胡索樣品,三角形為醋延胡索樣品,將31個共有峰的峰面積標準化導入SIMCA14.1進行PCA,模型參數R2X(模型主成分對X變量的解釋程度)為0.982,模型預測率(Q2)為0.863。在無監督PCA識別模式下,將延胡索樣本自動分為2類。第1類(S1~S5)為生延胡索,分布在I、IV象限;第2類(C1~C5)為醋延胡索,分布在II、III象限。

圖3 10批樣品PCA圖Fig.3 PCA diagram of 10 batches of samples

2.5.4 正交偏最小二乘-判別分析(orthogonal least squares-discriminant analysis,OPLS-DA) OPLSDA結果如圖4所示,將31個共有峰的峰面積標準化導入SIMCA 14.1進行OPLS-DA,模型預測能力參數Q2為0.988、累積解釋能力參數(R2X、R2Y)分別為0.878、0.935,且3者的數值越接近于1,則表示模型擬合效果越好。以變量投影重要性(variable importance projection,VIP)值≥1為篩選指標,得到峰9、18~21、25、26共7個峰對差異貢獻度最為顯著,因此認為峰9、18~21、25、26為差異貢獻量。

圖4 10批樣品OPLS-DA模型中共有成分的VIP值Fig.4 VIP values of components of OPLS-DA model of 10 batches of samples

2.6 醋延胡索炮制前后鎮痛藥效比較

2.6.1 藥液制備 取己烯雌酚適量,加純凈水溶解,制成0.5 mg/mL的己烯雌酚溶液,備用。

將羅通定片適量,粉碎后用純凈水溶解,制成3 mg/mL的羅通定片溶液,作為陽性藥,備用。

稱取醋延胡索與生延胡索飲片各600 g,各加入10倍量純凈水浸泡30 min后,煎煮1 h濾過,濾渣再煎煮1 h,合并過濾煎煮液,濃縮至300 mL,得到2 g/mL的延胡索水煎液,備用。

2.6.2 造模、分組及給藥 取65只健康雌性SD大鼠按照體重隨機分為5組,即空白組(5只)、模型組(5只)、陽性藥組(5只)、生延胡索組(25只)和醋延胡索組(25只)。除空白組外,剩余4組大鼠每日ig己烯雌酚2.00 mg/kg 1次,連續12 d;在造模第6天,生延胡索組和醋延胡索組ig相應藥液10 g/kg;陽性藥組大鼠ig羅通定混懸液30 mg/kg;空白組與模型組ig等體積生理鹽水;在造模第12天,末次給藥1 h后,給藥組大鼠ip縮宮素40 U/kg,空白組ip等體積生理鹽水,記錄注射縮宮素后30 min內各組大鼠發生扭體反應的數量及扭體次數[15],結果見表3,空白組大鼠未出現扭體反應,模型組大鼠在ip縮宮素后30 min內的扭體發生率為90%,提示動物模型成功建立。與模型組相比,給藥組大鼠扭體反應發生率都有所降低,扭體次數減少;其中醋延胡索組與陽性藥組扭體次數顯著減少;醋延胡索組扭體次數少于生延胡索組,無顯著差異。

表3 醋延胡索炮制前后對痛經大鼠扭體反應的影響( )Table 3 Effects of crude and vinegar-processed Corydalis Rhizoma on writhing response of dysmenorrhea rats ( )

表3 醋延胡索炮制前后對痛經大鼠扭體反應的影響( )Table 3 Effects of crude and vinegar-processed Corydalis Rhizoma on writhing response of dysmenorrhea rats ( )

與模型組比較:*P<0.05*P < 0.05 vs model group

組別 n/只 給藥劑量/(g·kg-1)扭體發生率/%30 min扭體次數空白 5 / 0 0模型 5 / 90 5.11±1.67陽性藥 5 0.03 50 2.01±0.71*生延胡索 25 6 60 2.91±1.21醋延胡索 25 6 50 2.20±0.86*

2.6.3 指標檢測 縮宮素注射1 h后,各組大鼠ip戊巴比妥麻醉,使用肝素抗凝管采集腹主動脈血后,在低溫離心機中4 ℃、3000 r/min離心5 min,取上清液備用。采用酶聯免疫(enzyme-linked immunesorbnent assay,ELISA)法測定大鼠血漿中雌二醇、孕酮、丙二醛水平及SOD活性。

在腹主動脈取血完成后,取出子宮組織,加入生理鹽水,于冰浴下制成0.10 g/mL的組織勻漿,在低溫離心機中設置4 ℃、3000 r/min離心5 min,取上清液備用。采用ELISA法測定大鼠子宮組織勻漿中PGF2a、PGE2水平。

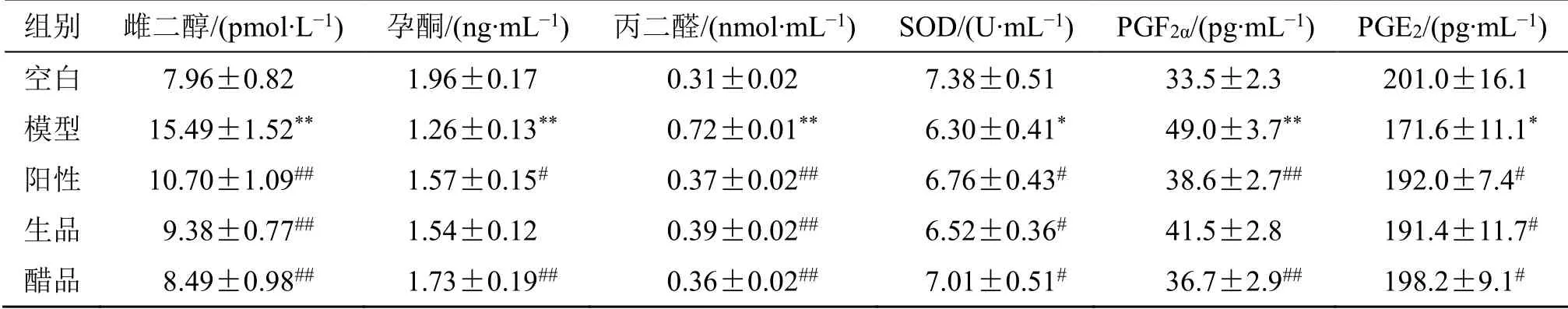

2.6.4 藥效結果比較 將6種藥效指標數據導入SPSS統計軟件進行分析,組間差異比較用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。結果見表4,與空白組大鼠相比,縮宮素誘導的痛經大鼠SOD活性及孕酮、PGE2水平顯著降低(P<0.05、0.01),丙二醛、雌二醇、PGF2α含量顯著升高(P<0.01),給藥后6種指標均有回調,其中醋延胡索組回調效果優于生延胡索組。

表4 醋延胡索炮制前后鎮痛實驗結果 ( , n = 5)Table 4 Analgesic experiment of crude and vinegar-processed Corydalis Rhizoma ( , n = 5)

表4 醋延胡索炮制前后鎮痛實驗結果 ( , n = 5)Table 4 Analgesic experiment of crude and vinegar-processed Corydalis Rhizoma ( , n = 5)

與空白組比較:*P<0.05 **P<0.01;與模型組比較:#P<0.05 ##P<0.01*P < 0.05 **P < 0.01 vs blank group; #P < 0.05 ##P < 0.01 vs model group

組別 雌二醇/(pmol·L-1) 孕酮/(ng·mL-1) 丙二醛/(nmol·mL-1) SOD/(U·mL-1) PGF2α/(pg·mL-1) PGE2/(pg·mL-1)空白 7.96±0.82 1.96±0.17 0.31±0.02 7.38±0.51 33.5±2.3 201.0±16.1模型 15.49±1.52** 1.26±0.13** 0.72±0.01** 6.30±0.41* 49.0±3.7** 171.6±11.1*陽性 10.70±1.09## 1.57±0.15# 0.37±0.02## 6.76±0.43# 38.6±2.7## 192.0±7.4#生品 9.38±0.77## 1.54±0.12 0.39±0.02## 6.52±0.36# 41.5±2.8 191.4±11.7#醋品 8.49±0.98## 1.73±0.19## 0.36±0.02## 7.01±0.51# 36.7±2.9## 198.2±9.1#

2.7 基于灰色關聯度法的譜效關系分析

2.7.1 原始數據的無量綱化處理 采用均值法對原數據進行變換。變換的母序列記為{Ym(k)},子序列記為{Yz(k)}。將生、醋延胡索的藥效指標作為母序列,生、醋延胡索的共有峰峰面積作為子序列。

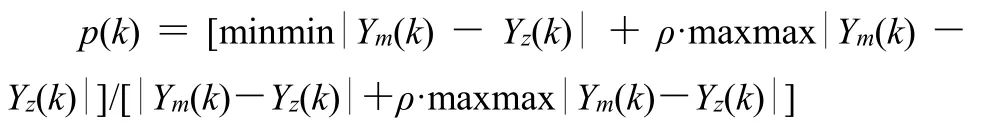

2.7.2 關聯系數的計算 當t=k時(k為批次編號),母序列記為{Ym(k)},子序列記為{Yz(k)}。按下列公式,計算在t=k時母序列與子序列的關聯系數p(k)。

Ym(k)為生、醋延胡索止痛藥效指標,Yz(k)為生、醋延胡索的共有峰峰面積歸一化后的數值;z為峰號,k為不同批次的編號;ρ為分辨系數,取值范圍為0<ρ<1,關系系數之間的差異及區分能力隨著ρ的減小而上升,即ρ的取值越小,關系系數之間的差異越大,區分能力越強,通常情況下ρ取0.5;|Ym(k)-Yz(k)|為母序列與子序列差的絕對值,minmin|Ym(k)-Yz(k)|為第 2級最小差,記為 Δmin;maxmax|Ym(k)-Yz(k)|為第2級最大差,記為Δmax

2.7.3 關聯度(R)的計算R實質上是對時間序列幾何關系的比較,是母序列與子序列各個時刻的關聯系數的平均值。

n為子序列的數據個數(即批次)

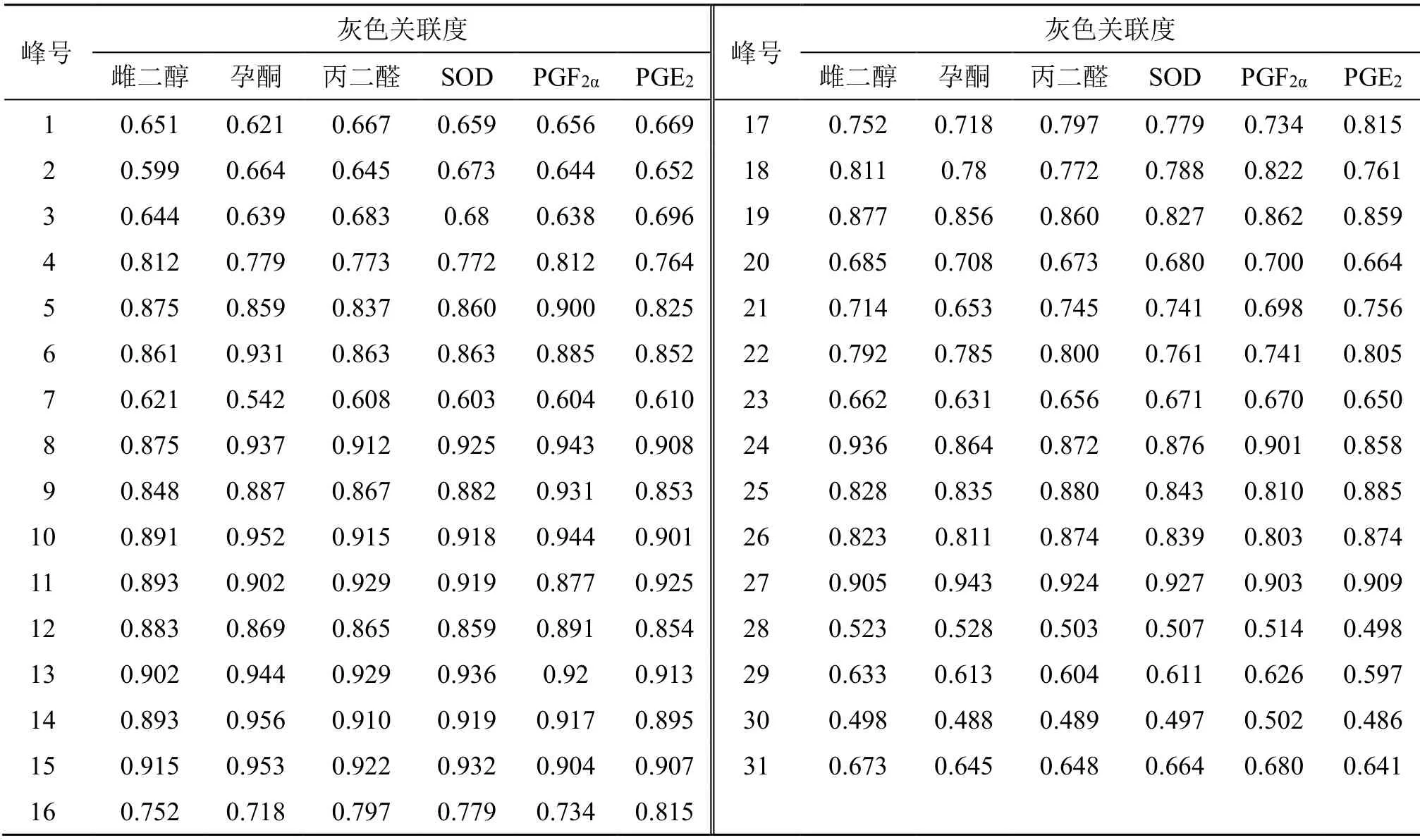

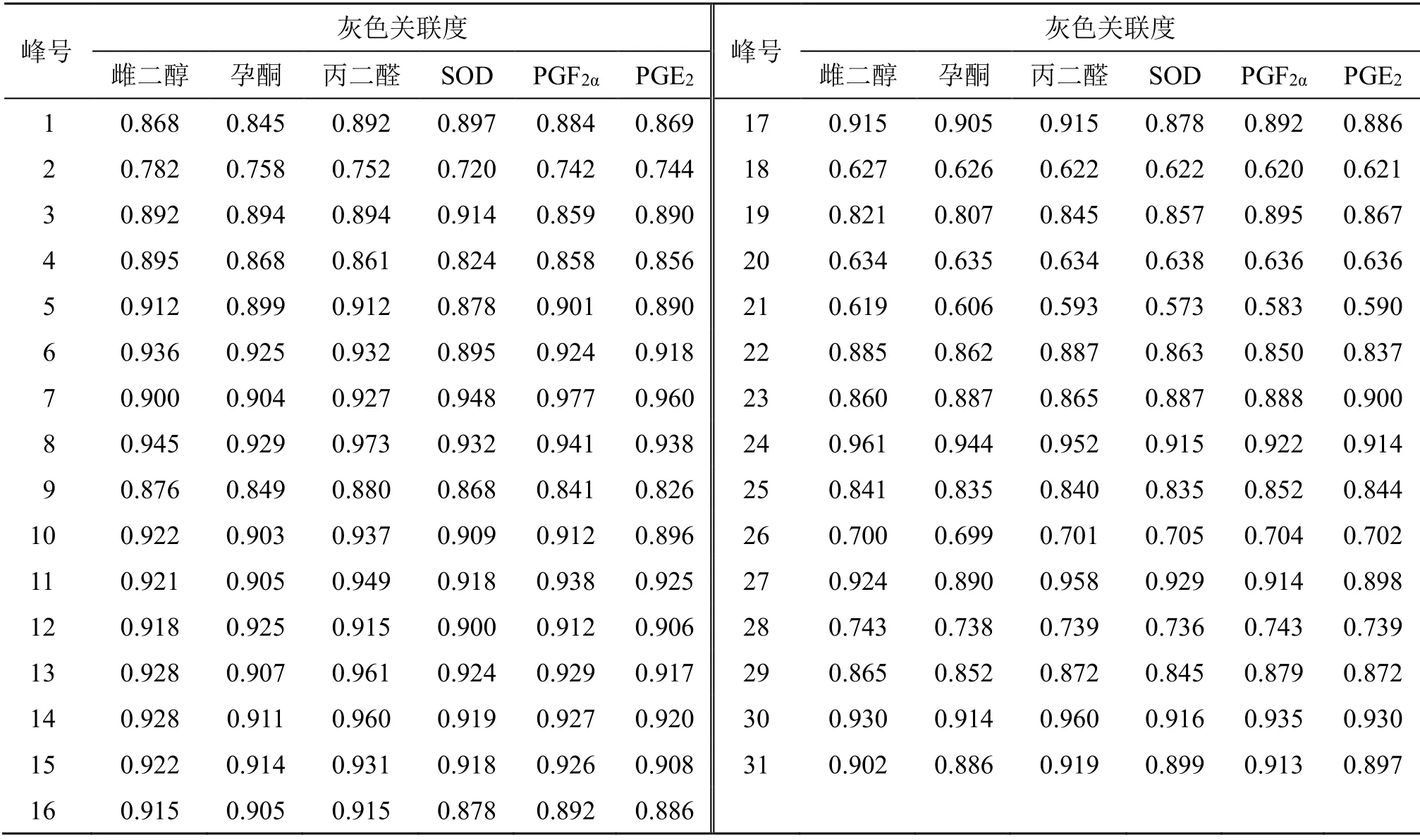

以指紋圖譜中31個共有峰峰面積為子序列,痛經大鼠雌二醇、孕酮、丙二醛、SOD、PGF2α、PGE2含量為母序列,按照“2.7.2”項下的方法進行灰色關聯度計算,得到生、醋延胡索各成分與7種藥效指標灰色關聯度,結果見表5、6。

表5 生延胡索成分 (峰號) 與各藥效指標灰色關聯度Table 5 Grey correlation degree between components (peak numbers) of crude Corydalis Rhizoma and pharmacodynamic indexes

表6 醋延胡索成分 (峰號) 與各藥效指標灰色關聯度Table 6 Grey correlation degree between components (peak numbers) of vinegar-processed Corydalis Rhizoma and pharmacodynamic indexes

2.8 熵權法計算關聯度綜合得分

2.8.1 采用極差法按下列公式對關聯度數據進行標準化處理。其中正向指標為與藥效成正相關的藥效指標,負向指標為與藥效成負相關的藥效指標。i為各色譜峰峰號,j為各藥效評價指標的數值。min{Xj}與max{Xj}分別為所有色譜峰中第j項藥效指標的最小值和最大值。

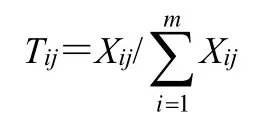

2.8.2 計算藥效關聯度綜合得分 首先按下列公式對標準化后的數據計算各色譜峰的各藥效指標值的比重(Tij)。

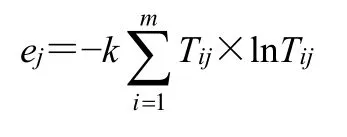

隨后計算各指標的信息熵(ej)。

再計算信息熵冗余度(aj)。

aj=1-ej

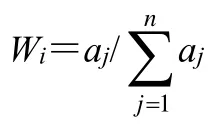

其次計算各指標權重(Wi)。

最后得到藥效關聯度綜合得分(Fij)。

Fij=Wi×Xij

m為色譜峰數量,n為藥效指標數量

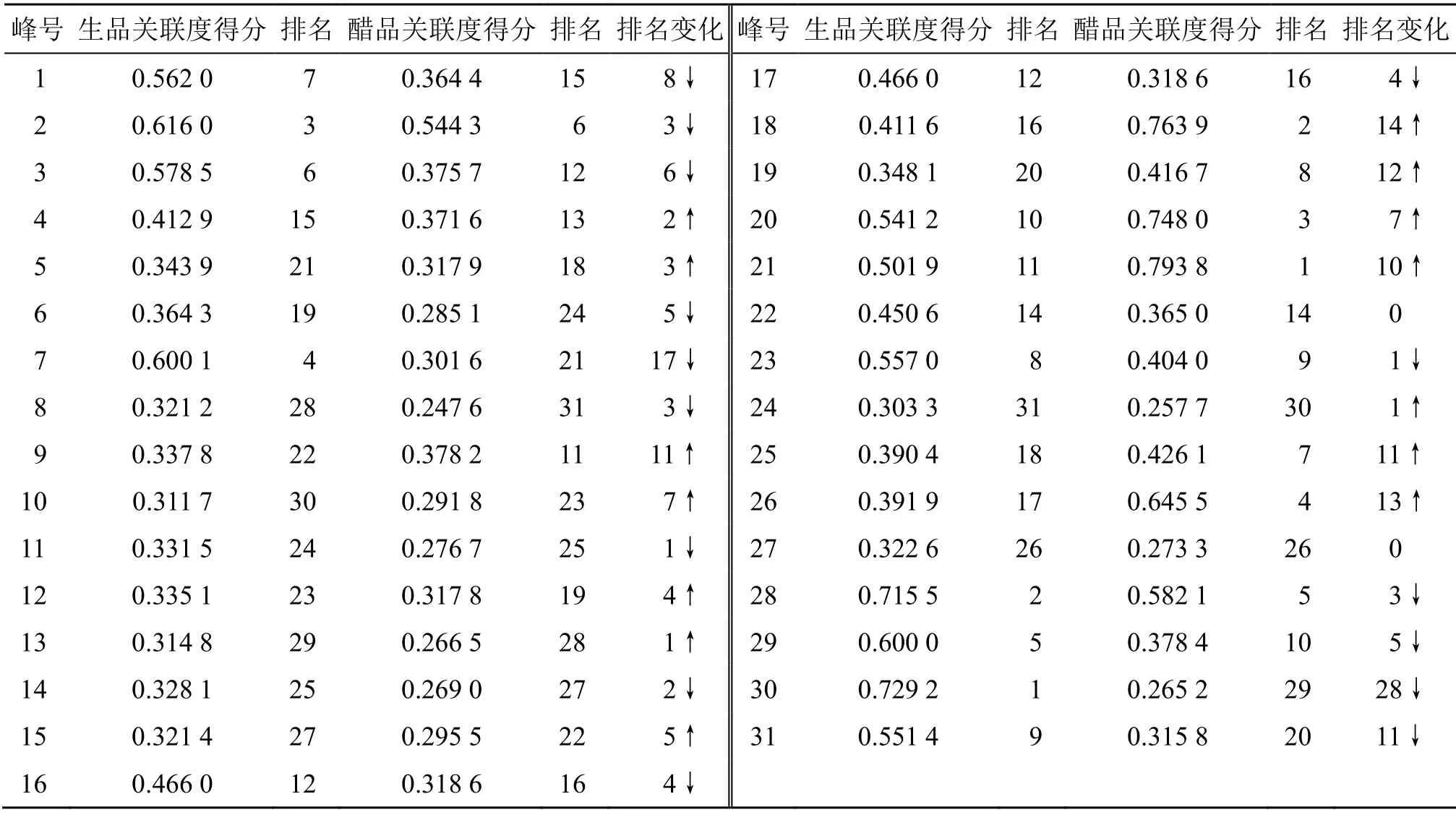

以表5、6灰色關聯度為基礎,按照熵權法[16]計算,得到各色譜峰與藥效指標的關聯度得分,并進行排序,結果見表7。結果顯示,醋制后,峰9排名上升11位,關聯度得分排名第11;峰18排名上升14位、關聯度得分排名第2;峰19排名上升12位,關聯度得分排8;峰20排名上升7位,關聯度排名第3;峰21排名上升10位,關聯度排名第1;峰25排名上升11位,關聯度得分排第7;峰26排名上升13位,關聯度得分排第4。表明醋炙后,該7種成分對醋延胡索藥效提升有較大影響,故確定這7種峰為炮制特征成分。經對照品確認,峰9、18~21、25、26分別為原阿片堿、鹽酸巴馬汀、鹽酸小檗堿、去氫紫堇堿、延胡索乙素、四氫小檗堿、延胡索甲素。

表7 生延胡索與醋延胡索特征成分與藥效指標灰色關聯度綜合得分Table 7 Comprehensive score of grey correlation degree between characteristic components and pharmacodynamic indexes of crude and vinegar-processed Corydalis Rhizoma

3 討論

延胡索止痛效果顯著,中醫常常將其作為治療婦女經閉痛經的首選藥物,故動物實驗選擇痛經模型大鼠作為實驗對象開展譜效研究。經文獻調研發現動物的痛經模型主要是通過注射縮宮素,刺激子宮平滑肌收縮,以達到模擬原發性痛經的效果[17],因此,在本研究中,通過ig己烯雌酚改善大鼠子宮敏感性后,注射縮宮素誘發子宮痙攣性收縮,結果發現造模成功,與空白組大鼠相比,模型組大鼠出現扭體反應明顯,反應發生率高達90%。

而在給藥后,大鼠扭體反應次數則顯著下降,表明延胡索水提液鎮痛效果顯著,能極大地緩解大鼠疼痛,醋延胡索組扭體次數低于生延胡索組,提示醋延胡索鎮痛作用優于生延胡索。并以SOD、丙二醛、PGE2、PGF2α、雌二醇、孕酮為藥效學評價指標[18-20],與空白組大鼠相比,縮宮素誘導的痛經大鼠SOD活性、孕酮水平、PGE2顯著降低,丙二醛、雌二醇、PGF2α含量顯著升高,給藥后6種指標均有顯著回調,其中醋延胡索組回調效果優于生延胡索組。從藥效指標上可以看出,醋延胡索水煎液止痛效果強于生延胡索,表明醋炙后,某些止痛成分的含量發生了變化,導致藥效出現提升。為了更好地探明成分含量變化與藥效變化之間的聯系,本實驗選擇譜效關系作為研究方法,結合灰色關聯分析手段展開研究。建立了10批延胡索的HPLC指紋圖譜,共確定31個共有峰,相似度>0.9,表明各批次飲片質量基本穩定。

通過灰色關聯度法對7種藥效數據和生、醋延胡索指紋圖譜共有峰進行分析,得到各色譜峰關聯度,隨后采用熵權法計算得到各色譜峰關聯度得分,并比較生延胡索與醋延胡索共有峰關聯度得分變化情況。結果表明,峰9、18~21、25、26醋炙后關聯度得分有了顯著的提升,與醋炙后鎮痛療效增加呈正相關。結合對照品比對結果,得出結論:原阿片堿、鹽酸巴馬汀、鹽酸小檗堿、去氫紫堇堿、延胡索乙素、四氫小檗堿、延胡索甲素為醋延胡索炮制特征成分,這為醋延胡索炮制質量控制提供一定依據。

綜上所述,本實驗通過譜效關系,探究了醋延胡索炮制前后化學成分變化規律,初步明確了7種炮制特征成分,為醋延胡索炮制機制及飲片品質評價標準研究提供參考。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突