壓載水管理系統在船上的安裝

CCS臺州辦事處

全球所有海上運輸船舶所攜帶的壓載水數量,每年大約有120億噸,存在于船舶壓載水中隨船周游世界的生物多達7000種,船舶攜帶的壓載水對物種入侵和病毒傳播帶來嚴重的危害。

為防止、減少和控制海洋環境發生有害變化,1982年聯合國海洋法會議通過《聯合國海洋法公約》,1992年《21世紀議程》首次明確提出了針對壓載水控制與管理的《生物多樣性公約》。2004年,在英國倫敦召開的IMO外交大會通過的《關于船舶壓載水及其沉積物管理和控制的國際公約》(以下簡稱《壓載水公約》)成為第一個具有法律約束力的國際性公約,旨在通過船舶壓載水和沉積物的控制和管理來防止、減少并最終消除有害水生物和病原體的轉移對環境、人體健康、財產和資源引起的風險。

《壓載水公約》對防止和減少船舶壓載水造成的有害水生物和病原體的傳播,做了詳細規定,分為公約正文和附則兩部分。公約正文共22條,包括公約目的、適用范圍、宣言、生效條款和修正程序等,公約附則包括總則(A部分)、船舶壓載水管理和控制要求(B部分)、某些區域的特殊要求(C部分)、壓載水管理的標準(D部分)和檢驗(E部分)等五部分。

根據《壓載水公約》規定,該公約須至少有30個國家簽署并對其批準、接受、核準無保留,其合計商船噸位不少于世界商船總噸位的35%,達到生效條件12個月后生效。截止2016年3月8日,已有49個國家批準了該公約,約占世界商船總噸位的34.82%,距生效條件差0.18%。預計2016年內達到生效條件,2017年內生效實施。

壓載水公約生效后,對目前正在營運的現有船舶有追溯要求的影響。據預測,未來幾年全球將有7.5萬艘船舶安裝壓載水管理系統,多數技術需要船舶進塢時安裝(吊裝)完成,且安裝壓載水管理系統的時間較集中。

壓載水公約適用范圍

公約適用于有權懸掛當事國船旗的船舶;以及無權懸掛當事國船旗,但在該當事國的管轄下運營的船舶。不適用于設計或建造為不承載壓載水的船舶、船上密封艙柜中的不排放的永久性壓載水、國內營運船舶、在國內營運并獲得免除的他國船舶、僅在國內和公海上營運的船舶以及軍艦、軍輔船或政府非商業船舶。

船上壓載水的管理措施

采用壓載水置換(D-1標準),目前已經IMO評估和接受的有三種方式,分別為順序法(Sequential method)、溢流法(Flow-through method)和稀釋法(Dilution method)。船舶按順序法進行壓載水更換,其壓載水容積更換率應至少為95%;溢流法和稀釋法則至少為3倍壓載水艙容積的置換率。

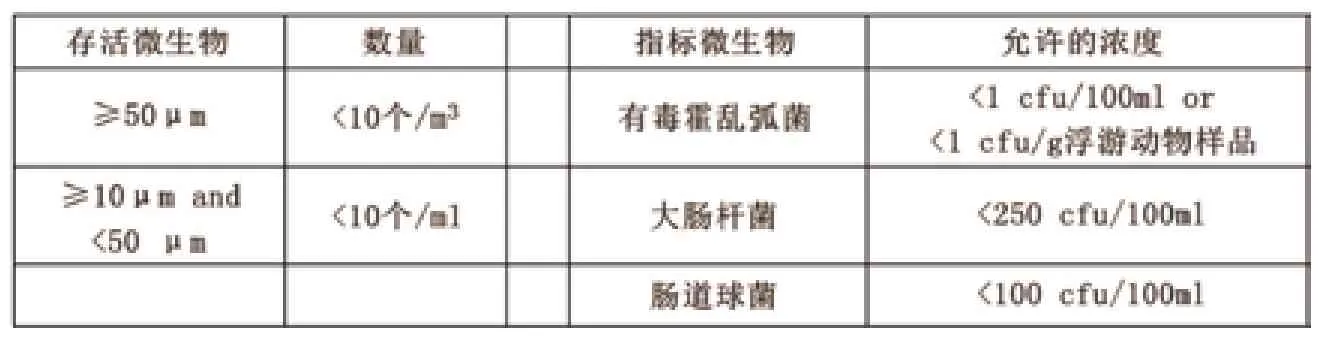

采用壓載水性能(D-2標準):按本性能標準進行壓載水管理的船舶,排放應達到小于每立方米10個最小尺寸大于或等于50微米的可生存生物和小于每毫升10個最小尺寸小于50微米但大于或等于10微米的可生存生物;并且,指示微生物的排放不應超過規定的濃度(表1)。目前實施這一目標的主要手段是通過船舶安裝獲得型式認可的壓載水管理系統(BWMS),對壓載水進行處理來滿足。本文重點介紹壓載水管理系統在船上的安裝檢驗。

表1

壓載水管理系統選型考慮的因素

壓載水管理系統型式繁多,目前已經CCS認可的廠家達16家,殺滅微生物的處理方法多樣(如圖1、2、3),這也決定了裝船產品形式的多樣化,根據船舶自身特點及船舶航線等情況合理選型壓載水管理系統,對今后船上的安裝、壓載水處理以及設備維護保養影響較大。

圖1:過濾+UV+光催化法

圖2:水力旋流分離+超聲波+紫外線法

圖3:電催化+超聲波法

船舶特點

1、船型及其壓載需求

不同類型船舶的壓載能力和壓載泵流量差別很大,而船舶總壓載能力、在任一港口所要求的壓載水排放量和裝載量亦大不相同,有的船型對壓載水的依賴性高,如油輪和散貨船,有的船舶對壓載水依賴性低,如集裝箱船。壓載依賴性高的船舶,通常在空載時(沒有貨物)要求全壓載航行,其壓載泵的設計通常要求在一定的時間內打進或排出全部壓載水,以適應快速的港口周轉時間。壓載依賴性低的船舶,通常具有相對小的壓載能力且幾乎不進行完全壓載航行(沒有貨物情況下),其壓載水操作很有限,往往是調駁,如從一艙到另一艙,調節縱傾和橫傾,而不必在一定的時間內打進或排出全部壓載水。

船舶具有多個壓載系統,某些油船,常有兩套壓載系統,一套在貨物區域(危險區域),一套在機艙區域(安全區域),通常要求考慮防火防爆。也有非油船在左右兩舷各設一套相互獨立的壓載水系統。

2、船舶航線

船舶的貿易航線,一些國家,如美國,有其國家地方性壓載水管理要求;而有的航線,環境溫度、水的濁度、鹽度和泥沙含量對一些處理技術的功效或者維護的影響較大;而受航行時間的影響,壓載水留存艙內的時間也不相同。

3.壓載水管理系統特點

采用的處理技術(如過濾、紫外、電催化、超聲波等),會影響對某條特定船舶適用性。如部分技術需要的消防系統和通風系統;處理系統能力對于某些壓載依賴度不高的船舶,選用較小處理能力的系統,應與壓載泵的排量相匹配;防護等級及防爆,處理裝置及其所用材料的防護等級以及防火等級應滿足安裝在危險處所時對設備的防爆要求。如對于油船、液貨船和其他載運危險品的船舶,安裝壓載水處理裝置時,還應注意相關防爆要求。若安裝在危險區域,系統內電氣設備應采用合適的防爆類型。

4、其他因素

對壓載艙及管系的腐蝕,某些壓載水處理技術可能會改變壓載水中化學成分或者壓載艙中氣體成分,應防止破壞壓載艙涂層和加速壓載艙和管系的腐蝕。

危險化學品的儲存,壓載水處理系統使用的活性物質包括臭氧、過氧化氫等化學品,以及中和劑增加了對船上操作人員健康、安全和環境的風險。

系統購置和維護成本,購置成本與運行操作成本。如能源消耗、儲存化學品消耗、備件消耗以及培訓成本等。

安裝建議

1、一般要求

BWMS電氣設備的安全等級應符合其所安裝的區域要求;發生影響BWMS正常操作的任何故障,在所有壓載水操作控制站應發出聲光報警信號;

BWMS應設有適當的旁通或越控裝置以有效隔離船舶上與之連接的其他船舶系統;任何旁通或越控狀態都應激發報警,并在控制設備上做記錄;

BWMS應設計成在進行清洗、校準、維修等操作時,視覺報警處于開啟狀態,并在控制設備上做記錄;

BWMS的控制設備應能自動地監測和調整必要的處理劑量、強度或影響BWMS處理性能的其他方面,并能夠對必要的處理過程進行適當控制。控制設備在BWMS工作期間應具有連續自我監測功能。監測設備應記錄BWMS正常工作或失效情況;

BWMS的額定處理能力(TRC)應與服務于該BWMS系統的壓載泵排量匹配,確保BWMS在船上的運行不超過其型式認可中確定的TRC。

2、BWMS安裝艙室通風要求

如BWMS安裝在安全區域內,對于不會產生危險氣體(如氫氣(H2)、碳氫氣體(烴氣)、臭氧(O3)、氯氣(Cl2)、二氧化氯(ClO2)等)的BWMS而言,應位于具體足夠通風能力的位置;對于會產生如上所述危險氣體的BWMS而言,應位于設有強制機械通風系統的處所,通風系統應至少具有每小時不少于6次或者BWMS生產廠家所規定的空氣交換能力(取大者)。

如BWMS安裝在危險區域內,無論BWMS是否會產生危險氣體,應位于設有強制機械通風系統的處所,通風系統滿足相應的要求,如IEC60092-502、IBC規則、IGC規則等。當BWMS產生危險氣體,其所在艙室還應考慮如下要求:在可能存在危險氣體的艙室設置氣體探測器,一旦發生氣體泄漏應同時就地和在BWMS控制室激發聲光報警,氣體探測器應按照IEC60079-29-1進行設計和試驗;對該艙室的通風管應引至開敞甲板的安全區域;使用氣體釋放閥(即除氣裝置)的布置應設有具有獨立關閉功能的監控測量裝置,氣體釋放閥的開口端應引至開敞甲板的安全區域。

如果BWMS安裝在一個獨立式艙室中,該艙室還應:具有等效于“其他機器處所”的耐火完整性;位于任何可燃、腐蝕、有毒或有害區域之外,除非經特別批準。

3、BWMS管系要求

服務于BWMS的壓載泵的總排量原則上不應超過BWMS的額定處理能力(TRC)。當BWMS的處理能力是按船舶一臺壓載泵設計時,則應在壓載水管理計劃中說明。

為BWMS所配置的壓載水泵的壓頭應在考慮系統的壓力損失后,符合BWMS的壓力要求。壓載水的重力排放僅適用于所配置的BWMS不要求壓載水在排放過程中再進行處理的船舶。

4、布置和維護

對現有船舶,應了解船上可安裝設備和系統的空間位置以及與船舶壓載水系統配置情況,盡可能利用船上現有壓載系統,使系統能與現有壓載水系統很好地組合工作,以簡化系統的改裝并方便后續維護保養;取樣管位置,在系統布置中事先考慮預留取樣裝置,取樣應在排放壓載水時從排放管路上盡可能靠近排放口的位置進行(圖4)。

圖4:某船安裝的取樣裝置

控制和監測系統(圖5、6),協調與現有壓載水系統的控制,設置遙控操作板,便于機旁操作和監測系統工作狀況。

圖5:主甲板貨控室遙控操作板

圖6:機艙監測系統

壓載水管理系統安裝定位還應充分考慮今后設備本身及其他設備的維護保養的便利性,周密考慮在船上位置布局的合理性。