阿托伐他汀治療心肌梗死后無癥狀心力衰竭療效觀察

區健輝

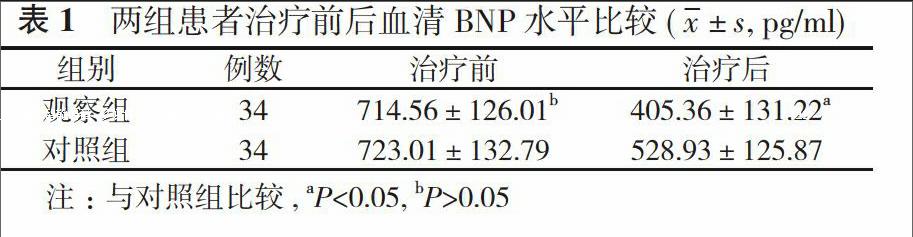

【摘要】 目的 觀察阿托伐他汀治療心肌梗死后無癥狀心力衰竭的療效。方法 68例心肌梗死患者, 隨機分為觀察組和對照組, 每組34例。兩組均給予常規治療, 觀察組在常規治療基礎上加服阿托伐他汀。6個月后檢測患者血清腦鈉素(BNP)水平, 檢查心功能指標[左室射血分數(LVEF)、左室收縮末期內徑(LVESD)、左室舒張末期內徑(LVEDD)], 測量6分鐘步行距離。結果 治療后, 觀察組BNP水平明顯低于對照組(P<0.05);觀察組LVEF、LVESD、LVEDD心臟超聲指標優于對照組(P<0.05);觀察組6分鐘步行距離明顯長于對照組(P<0.05)。結論 阿托伐他汀對改善心肌梗死后心功能療效顯著, 值得臨床推廣。

【關鍵詞】 心肌梗死;無癥狀心力衰竭;阿托伐他汀

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.10.002

心肌梗死(myocardial infarction, MI)是冠狀動脈急性、持續性缺血缺氧導致的常見疾病。具有發病急、病情兇險、病死率高等特點, 可并發心律失常、休克和心力衰竭, 常可危及生命[1]。而相當一部分患者心肌梗死后出現無癥狀心力衰竭, 容易被患者和醫務工作者所忽略, 最終發展為有癥狀心力衰竭, 因而具有潛在的危險性。無癥狀心力衰竭(SHF)是指無胸悶、胸痛、呼吸困難及與心肌缺血等相關的主觀癥狀, 但有客觀左心室功能障礙證據[2, 3]。多伴有神經內分泌系統的激活, 是有癥狀心力衰竭的前期[4]。無癥狀心力衰竭按NYHA分級屬于心功能Ⅰ級(患有心臟病, 但日常活動量不受限制, 一般活動不引起疲乏、心悸、呼吸困難或心絞痛), 按美國AHA/ACC成人慢性心力衰竭指南分期屬于B級(已有結構性心臟病變, 但無心力衰竭癥狀或體征)[5]。最近研究表明, 應用阿托伐他汀治療心力衰竭安全、有效[6], 能逆轉心臟重構, 有效改善患者的心功能指標, 減慢無癥狀心力衰竭向有癥狀心力衰竭的轉變過程[7]。本文觀察阿托伐他汀治療心肌梗死后無癥狀心力衰竭的療效, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2012~2015年在本院就診的確診心肌梗死患者68例, 其中男42例, 女26例, 平均年齡(63.8±9.7)歲。所有患者治療前無明顯心力衰竭表現, 排除先天性心臟病、心臟瓣膜病、肺源性心臟病及高血壓性心臟病等。中途不能堅持服藥者不作最后統計。隨機分為觀察組和對照組, 每組34例。

1. 2 方法 兩組患者均給予常規抗血小板聚集、減少心肌耗氧、擴張冠脈等常規治療措施, 如口服阿司匹林腸溶片、消心痛片、重酒石酸美托洛爾片及活血化瘀中成藥等。觀察組在常規治療的基礎上加服阿托伐他汀鈣, 每晚20 mg, 1次/d。治療6個月。

1. 3 觀察指標 所有患者隨訪并且定期復診。隨訪內容包括有無戶外活動, 有無心悸、胸悶、胸痛、氣促、夜間陣發性呼吸困難、水腫及有無藥物不良反應等。復診除了解一般情況外, 了解藥物不良反應及有無心功能惡化。耐受治療者6個月后檢測血清BNP水平, 檢查超聲心動圖(觀察LVEF、LVESD、LVEDD), 測量6分鐘步行距離。

1. 4 統計學方法 采用SPSS17.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2. 1 兩組血清BNP水平比較 兩組治療前BNP水平比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 觀察組BNP水平明顯低于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組心臟超聲相關指標比較 治療前兩組LVEF、LVESD、LVEDD心臟超聲指標比較差異無統計學意義(P>0.05)。治療后, 觀察組LVEF、LVESD、LVEDD心臟超聲指標優于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2. 3 兩組6分鐘步行距離比較 兩組治療前6分鐘步行距離比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 觀察組6分鐘步行距離明顯長于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3 討論

心肌梗死發病急、病情兇險、病死率高。部分患者度過危險期后出現無癥狀心力衰竭, 往往被忽視, 最終發展成為有癥狀心力衰竭。慢性心力衰竭(CHF)是多數器質性心臟病患者的結局, 是臨床常見的一類綜合征, 發病率高, 病死率高。CHF于臨床上的病理表現是血流動力學異常, 神經內分泌的激活, 心肌損害及心室重構, 三者互相聯系, 互為因果[8]。所以, 當代治療心力衰竭關鍵為阻斷神經內分泌系統, 阻斷心肌重構, 治療的目的是預防心力衰竭, 提高運動耐量, 改善生活質量, 防止心肌損害的進一步加重, 降低病死率, 延長壽命[9]。心室重構(ventricular remodeling, VR)指急性心肌梗死(AMI)后心肌形態及結構發生的一系列變化, 是AMI后發生慢性心力衰竭的重要病理基礎[10]。心室重構過程于AMI后24 h內開始, 6個月后則轉變為慢性重構[11]。

他汀類又稱羥甲基戊二酸甲酰輔酶-A(HMG-CoA)還原酶抑制劑, 抑制HMG-CoA還原酶可減少內源膽固醇的合成, 因而具有調脂作用[12]。他汀類藥物還具有改善內皮功能、抗炎癥、抗氧化、抗血栓、穩定和縮小動脈粥樣硬化斑塊、抗心肌肥厚、調節神經內分泌、減輕心肌重構等多效作用[13]。他汀類藥物具有非常良好的耐受性和安全性, 藥物相關的不良事件發生率極低[14], 易于被患者接受。阿托伐他汀是其中較有代表性的一種。在無癥狀心力衰竭的臨床治療中, 阿托伐他汀也表現出了良好的效果, 其可通過減輕炎癥反應來降低血漿炎性因子水平;通過抑制 RASS 抑制神經內分泌活性, 改善心室重構;通過抑制交感神經興奮, 減少腎上腺素釋放, 從而降低心力衰竭猝死風險;另外該藥物還能清除氧自由基, 抗氧化應激[15]。

本文研究結果顯示, 治療后, 觀察組BNP水平明顯低于對照組(P<0.05);觀察組LVEF、LVESD、LVEDD心臟超聲指標優于對照組(P<0.05);觀察組6分鐘步行距離明顯長于對照組(P<0.05)。說明阿托伐他汀治療心肌梗死后無癥狀性心力衰竭有顯著效果。

綜上所述, 阿托伐他汀能改善心臟功能和心室重構, 延緩心力衰竭的發生, 降低心肌梗死后患者心力衰竭的住院風險, 改善患者的預后, 提高患者的生活質量, 具有積極意義, 值得臨床推廣。

參考文獻

[1] 韓玉梅.心肌梗塞常見并發癥處理.醫學信息, 2015, 28(6): 359-360.

[2] 呂曉偉.心肌梗死后無癥狀心力衰竭應用阿托伐他汀治療的臨床評價.北方藥學, 2015, 12(1):71-72.

[3] 陳偉.辛伐他汀對心肌梗死后無癥狀心衰患者 NT-proBNP 及心功能的影響效果觀察.國際醫藥衛生導報 , 2012, 18(22): 3308-3310.

[4] 禤惠連.心肌梗死后無癥狀心力衰竭患者應用阿托伐他汀治療的臨床效果分析.中國現代藥物應用, 2015, 9(7):116-118.

[5] 黃峻.創新思維與綜合處理相結合-評述2013美國ACC/AHA心衰指南. 浙江醫學, 2013, 35(15):1389-1391.

[6] 蘇學東.阿托伐他汀對慢性充血性心力衰竭患者心功能及心室重構的影響.山東醫藥, 2010, 50(23):51-52.

[7] 夏中華, 廖發榮, 戴日新.長期服用阿托伐他汀鈣對左室射血分數正常心力衰竭患者的影響.山西醫藥雜志, 2011, 40(11): 1108-1110.

[8] 趙普香.阿托伐他汀鈣對充血性心力衰竭的療效.中國實用醫刊, 2011, 38(12):102.

[9] 孫燁, 李清賢, 王彥富, 等.阿托伐他汀鈣輔助治療慢性充血性心力衰竭25例臨床觀察.山東醫藥, 2010, 50(23):67-68.

[10] 史衛國, 王津文, 周波, 等.急性心肌梗死患者急診冠狀動脈介入治療后左心室重構原因分析.中國動脈硬化雜志, 2011, 19(12):1020-1022.

[11] 黃志軍.卡托普利聯合阿托伐他汀鈣對急性心肌梗死后心室重構的影響及機制探討.醫藥前沿, 2014, 6(18):231-232.

[12] 楊寶峰, 蘇定馮.藥理學.第8版.北京:人民衛生出版社, 2013:244-245.

[13] 康銀玲. 心肌梗死后無癥狀心衰患者應用阿托伐他汀治療的臨床評價.中醫臨床研究, 2014, 6(24):50-52.

[14] 閆 杰, 宋玉娥. 阿托伐他汀在急性心肌梗死患者中使用的安全性.華中科技大學學報(醫學版), 2012, 41(6):749-751.

[15] 趙東明, 楊萍, 孫昕昳, 等.阿托伐他汀聯合輔酶 Q10 對心肌梗死后心力衰竭大鼠解偶聯蛋白2基因表達的影響.中國實驗診斷學, 2011, 15(2):205-208.

[收稿日期:2015-11-03]