腦梗死后炎性因子的動態變化研究

張建剛

【摘要】 目的 研究腦梗死后炎性因子發生的動態變化, 加強對疾病后保神經損傷機制的了解。方法 34例腦梗死患者作為A組, 34例健康者作為B組, 對兩組不同時間點的炎性因子變化情況進行對比。結果 A組各個時間點白介素6(IL-6)水平均高于B組(P<0.05);患者病情發生24 h之內IL-6水平逐步提升, 在7 d時達到頂峰。A組各個時間點白介素10(IL-10)水平均高于B組(P<0.05);其在病情發生的7 d出現峰值, 隨后逐漸下降。A組各個時間點腫瘤壞死因子α(TNF-α)水平均高于B組(P<0.05);其具體水平在病情發生的3 d達到頂峰, 隨后逐步下降。結論 對腦梗死患者而言, 其血清之中含有的IL-6、TNF-α和IL-10都處于較高水平, 均表現出相當程度的動態變化規律, 可以為此疾病的治療提供依據。

【關鍵詞】 腦梗死;炎性因子;動態變化

腦梗死屬于一種發生比較普遍的腦血管疾病, 是老年人群體的多發疾病, 致死率和致殘率均處于較高的水平。腦血流水平降低、中斷是導致神經細胞衰亡的最主要原因。發病后, 后腦出現的缺血半暗帶神經元和梗死部位神經元損傷都和含量較大的炎性介質存在較為密切的聯系。本次研究腦梗死后炎性因子的動態變化, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選擇2013年1月~2015年1月入住本院治療腦梗死患者34例作為A組, 其中男22例, 女12例;年齡49~67歲, 平均年齡(58.24±2.52)歲;病變部位:左側14例, 右側9例, 雙側6例, 腦干5例。選擇同期來本院體檢的健康者34例作為B組, 其中男20例, 女14例;年齡50~69歲, 平均年齡(59.24±2.46)歲。全部研究對象近期不存在慢性感染性疾病, 無免疫性疾病和腫瘤。兩組性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 A組在病情發生后的24 h及3、7、14、21 d分別進行靜脈血的抽取, 在轉速為3500 r/min的條件下實施離心, 時間為10 min, 分離出血清, 參照酶聯免疫吸附測定方法中的內容, 對IL-6、IL-10、TNF-α等濃度變化開展動態觀察;B組在相同時間點對3個指標進行檢測。

1. 3 統計學方法 采用SPSS19.0統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

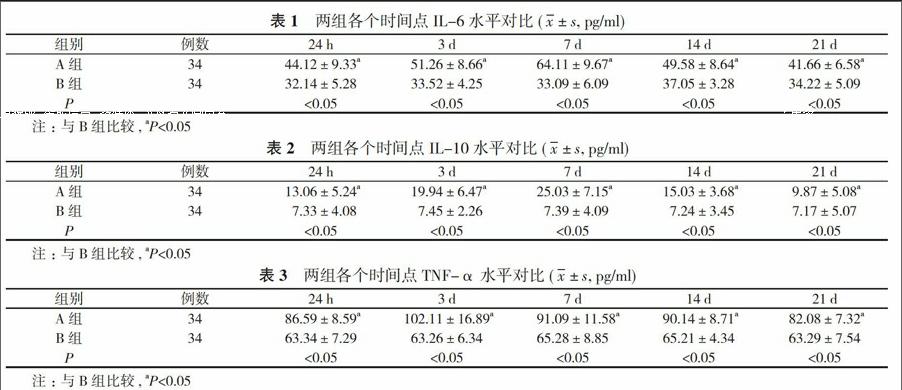

2. 1 兩組各個時間點IL-6水平比較 觀察后發現A組各個時間點IL-6水平均高于B組(P<0.05);A組患者病癥出現的24 h之內IL-6逐步提升, 7 d時達到頂峰。見表1。

2. 2 兩組各個時間點IL-10水平比較 A組各個時間點IL-10水平均高于B組(P<0.05);A組患者在病情發生的7 d出現峰值, 隨后逐漸下降。見表2。

2. 3 兩組各個時間點TNF-α水平比較 A組各個時間點TNF-α水平均高于B組(P<0.05);A組患者TNF-α水平在病情發生的3 d達到頂峰, 隨后逐步下降。見表3。

3 討論

人口老齡化導致老年人口增多, 腦梗死的患者逐漸增加, 以較高的致死率和致殘率對老年患者的正常生活造成嚴重干擾[1]。病變部位后中心梗死區域和附近缺血半暗帶神經之所以會受到損傷, 和腦部缺血初期存在炎性介質有關[2]。腦梗死也被稱為腦卒中, 主要是由于患者腦部的供血出現障礙造成的, 由此造成的缺血和缺氧就會對部分腦組織形成嚴重的損傷。患者患病后臨床表現為猝然昏厥、不省人事、半身不遂等癥狀, 對患者的健康和生命安全構成很大威脅, 也讓患者的家庭背上沉重負擔。這類患者發病后, 機體保持應激狀態, 人體的免疫系統就會開始處于激活狀態。觀察可知, 患者體液之中存在較多的免疫蛋白和介質, 中性粒細胞和巨噬細胞等都屬于炎性反應普遍的一類, 這些細胞可以生成IL-6、TNF-α和IL-10等物質[3]。IL-10可以對粥樣硬化形成遏制作用, 緩解炎癥, 減輕神經受損。近幾年研究表明, 其和感染性疾病、免疫類型疾病都存在密切的關聯, 同時也與腦血管疾病等有聯系。有動物實驗表明, 其能對動脈粥樣硬化的情況起到遏制的作用, 能對各種類型炎性介質的生成進行阻止, 讓原本正在進行的炎性反應得到緩解, 腦缺血后神經元壞死的狀況顯著得到削弱, 腦缺血對組織的損傷程度也可控制在最低的限度之內。TNF-α則能促進機體免疫力, 在開展動物實驗的過程中, 其能對小鼠的腫瘤出現壞死的跡象, 能在抗腫瘤之中有良好的表現, 在這種狀況下, 其也能對機體形成防護作用, 防范機體之外的微生物造成的威脅發生, 與IL-6共同參與炎性反應[4]。有研究顯示, 患者在患病之后IL-6的含量驟然升高, 表明其和炎性反應存在直接的關聯, 其產生來源于中性粒細胞處于開啟狀態之后, 部分區域的炎癥反應開始將其釋放出來。當前, 在腦梗死治療研究之中, 并沒有特異療法, 通常都是想辦法緩解灌注損傷, 使用各種類型的療法讓腦部功能的損失過程得到阻止, 也針對后遺癥的問題展開研究, 讓后遺癥問題得到減輕。為此, 這個領域之中的醫學研究人員, 要加大對腦梗死的研究力度, 對其中出現的各種問題進行研究, 讓這個疾病的各種病癥得到有效控制。此次研究中, 觀察發現A組各個時間點IL-6、IL-10、TNF-α水平均高于B組(P<0.05)。

總之, 對腦梗死患者實施明確觀察之后發現, 其血清之中存在較多的IL-6、TNF-α和IL-10等物質, 能對此疾病的治療提供支持。

參考文獻

[1] 牛慧艷, 張占強, 魏美玲, 等.丁苯酞對腦梗死后相關炎性因子的影響研究進展.中國實用神經疾病雜志, 2015, 14(9):124-125.

[2] 王學慧, 毛旭強.炎性反應與細胞凋亡在腦梗死后的動態變化及其機制.中國老年學雜志, 2013, 18(19):4771-4773.

[3] 張欣.丁苯酞聯合血栓通對腦梗死患者血清炎性因子及預后影響的臨床研究.河北醫藥, 2014, 17(16):2412-2415.

[4] 劉東玲.進展性腦梗死危險因素及血清促炎性細胞因子水平研究. 實用臨床醫藥雜志, 2013, 25(3):88-90.

[收稿日期:2015-11-19]